No:141

140<|>142

SUPERHELD*INNEN IN DER KRISE

von

LUDOVIC DEBEURME / Cover

ZUZU / Life Saviour

MAX BAITINGER / Hagakure

LINA EHRENTRAUT / Snack

DALE FORBES MOLINA / Heb e liechti Seel

WITHNEY BURSCH / Okay.

FRANK SCHMOLKE / Everyday is like sunday

ANTOINE COSSÉ / Du wirst mich nicht erwischen, Superwolke

.

Heft oder Abo bestellen:

Order magazine or subscription:

Deutschland and other countries…

.

DAS GESCHRIEBENE WORT

Wolfgang Bortlik

Achilles und Siegfried

Wie das mit den Superheld*innen in der Literatur angefangen hat

Die frühesten Superhelden in der Literatur sind wohl Siegfried aus der Nibelungen-Sage und Achilles aus der Ilias von Homer. Als normale Helden gehen sie nicht durch, weil sie beide genau das gewisse Etwas haben, welches sie „super“ werden lässt. Siegfried etwa besitzt den Tarnmantel des kunstfertigen Zwerges Alberich, der ihn unsichtbar macht und ihm die Stärke von zwölf Männern verleiht. Ausserdem ist Siegfried durch das Bad im Blut des von ihm erlegten Drachens unverwundbar geworden, ausgenommen eine Stelle am Rücken, auf die während des Bades ein Lindenblatt gefallen war, worauf diese vom Drachenblut unbenetzt blieb.

Genauso ist es bei Achilles, den seine Mutter Thetis, eine Meeresnymphe göttlicher Abstammung, in den Unterweltfluss Styx getaucht hatte, mit demselben Effekt der Unverwundbarkeit. Dabei war allerdings die Stelle an den Füssen, an denen Thetis ihren Sohn gehalten hatte, verwundbar geblieben, auch heute noch bekannt als Achillesferse.

So ist es von vornherein klar, dass diese beiden Superhelden baldigst hinscheiden würden, denn so eine Schwachstelle, eine derartig spezifische Verletzlichkeit eines Helden, bedeutet dessen frühen Tod, das ist ja vom Handlungsstrang her logisch.

Und tatsächlich werden beide schon bald getroffen vom Verrat der Menschen und der Rivalität der Gött*innen (Achilles) sowie von weiblicher Ranküne (Siegfried). Da ist es aus und vorbei, finito, fertig mit dem Superheldentum. Die Jungs sind im Jenseits, sie haben ins Gras gebissen, sie sind abgekratzt, und die Geschichte geht ohne sie weiter. Man stelle sich das heute in einem einschlägigen Comic oder Hollywood-Film vor. Undenkbar!

Um das frühzeitige Ausscheiden von Superheld*innen aus der Geschichte zu verhindern, sind bei den modernen und postmodernen Superheld*innen alle Schwachstellen reparabel. Potenzielle Beeinträchtigungen sind psychischer Art, solche kann man immer heilen. Achillesferse und Lindenblatt sind nur noch traumatische Kindheitserlebnisse, sterbliche Superheld*innen scheinen ausgestorben zu sein.

In der von einschlägigen Gött*innen (Supersuperheld*innen) nicht so heftig beeinflussten Nibelungensage gibt es immerhin eine richtige Superheldin: Brünnhilde, die Walküre, die wegen ihres vormaligen Jobs als Heldenbegleiterin beim Göttervater Odin eben Superkräfte hat. Sie wird nun von Gunther, dem König der Burgunder, gefreit und soll ihn heiraten. Dazu muss dieser aber erstmal stärker sein als die extrem handfeste Walküre. Mit Hilfe Siegfrieds und dessen Tarnmantel gelingt das Werben Gunthers. Als dieser aber mit Brünnhilde die Ehe vollziehen will, überwältigt sie ihn ganz locker, fesselt ihn und hängt ihn über Nacht an die Wand. Es gibt ein tolles Bild von Johann Heinrich Füssli mit diesem Motiv.

Erst mit einem wiederholten Einsatz des Tarnmantels (erinnert ein bisschen an Iron Man) schafft er es schliesslich, Brünnhilde auch im Bett zu besiegen. Nach vollzogenem Beischlaf hat sie ihre Superkräfte verloren. Was uns das wohl sagen will?

Kriemhild, die Schwester von Gunhter und Siegfrieds Gemahlin, wird hingegen zu einer Art Superschurkin. An und für sich ist die Rolle des Superbösewichts in der Nibelungen-Saga ja für Hagen von Tronje reserviert, der Siegfried ermordet. Das fadenscheinige Motiv für diesen hinterhältigen Totschlag: Siegfried und Kriemhild hätten Hagens Herrin Brünnhilde beleidigt. Die Mordwaffe: Ein Speer, direkt in die nicht von Drachenhaut geschützte Stelle an Siegfrieds Rücken. Die naive Kriemhild hat diesen Schwachpunkt dem finsteren Hagen verraten. Himmelarsch, was für eine Versammlung von Idiot*innen!

Kriemhild wird ein paar Jahre später die Gattin des Hunnenkönigs Etzel alias Attila und lädt die burgundischen Recken samt König Gunther an den hunnischen Königshof ein, wo sie praktisch die gesamte Führungsschicht inklusive ihrer Brüder (ausser einem) aus Rache umbringen lässt. Damit ist die Saga zu Ende.

In der Ilias von Homer sind die Menschen nur Marionetten der Götter. Vor allem die göttlichen Geschwister Athene (unterstützt die Griechen) und Apollo (ist für die Trojer) tun sich hervor, selbstverständlich mit Superkräften. Ansonsten führen sie sich aber charakterlich ganz und gar menschlich auf; ihre Handlungen sind geprägt von Rachsucht, Hass, Eifersucht undsoweiter. Oder sind das ursprünglich göttliche Eigenschaften, die dummerweise auf die Menschen übergegangen sind?

Bezeichnend für diese Geschichten oder Held*innensagen ist, dass die Superhelden Siegfried und Achilles eigentlich zwei total öde Gesellen sind. Sie kommen gänzlich humorfrei daher, sie sind arrogant, egozentrisch, jähzornig, besserwisserisch, führen sich als schmollende Macker auf, ohne Empathie und Selbsterkenntnis. Na gut, Achilles wird immerhin windelweich, als er um seinen Freund Patroklos trauert, den der grösste Held der Trojer, Hektor, erschlagen hat. Moment – wenn ich die unsterbliche Übersetzung der Ilias von Johann Heinrich Voss aus dem Jahre 1793 richtig lese, dann jammern vor allem die von Achilles erbeuteten Mägde und Sklavinnen um seinen Freund, während der grosse Held im Staube liegt, „raufend mit eigenen Händen das Haupthaar“. Okay, immerhin das!

Achilles schlachtet kurz darauf den armen Hektor ab, erzürnt dabei aber wieder ein paar Götter und wird seinerseits gemäss Weissagung von einem von Apollo gelenkten Pfeil des Paris getötet. Paris ist der trojanische Königssohn, der den ganzen Konflikt und Kuddelmuddel ausgelöst hatte, indem er bei der Wahl zur „Miss Griechische Göttin“ die für die Liebe zuständige Aphrodite gewählt und so ihre Konkurrentinnen Hera (Macht) und Athene (Weisheit) schrecklich brüskierte. Als Preis war dem guten Paris die hinreissendste Frau der Antike versprochen worden, die schöne Helena, welche aber schon mit dem mächtigen König von Sparta verheiratet war. Als Paris (der Mann hatte immerhin ein verständliches Motiv) Helena dann einfach entführte, war der Trojanische Krieg quasi Tatsache.

Kommen wir nochmals zu Achilles. Dieser Pflock, dieses Stück Superholz weiss schon die ganze Zeit, dass auch er sterben wird, falls er Hektor umbringt. Das wurde ihm geweissagt. „Lieg’ ich, vom Tode gestreckt: jetzt tracht’ ich noch Ruhm zu gewinnen!“ Denn so ist es Held*innen beschieden als Alternative: entweder ein früher Tod nach exzessivem Held*innentum oder ein langes Leben, irgendwo auf der Hacienda.

Verstehe einer diese Superheld*innen …

Überhaupt ist das ganze Getöse um die Held*innen, vor allem in der Nibelungensage, ein ziemlich grosser Haufen Mist. Heldenhafte Recken und edle Frouwen, Gold und edle Geschmeide, hohe Hallen und Prunk und Pomp und Pipapo.

Bezeichnend, dass ein Superkünstler wie der Komponist Richard Wagner dieses ganze Gewürge und Gesülze als Gesamtkunstwerk in musikalische Formen gegossen hat. Wagners einziger Sohn bekam ja dann auch den Namen Siegfried.

Bei der Ilias, also dem Homerischen Bericht über die Belagerung Trojas, kann man sich immerhin mit der Fortsetzung trösten, der Odyssee. Das ist die Erzählung des wechselhaften Schicksals des listenreichen Odysseus, dem Erfinder des Trojanischen Pferds, mit dessen Hilfe schliesslich Troja eingenommen wurde. Dieser Held ist der Gegenentwurf zum etwas beschränkten, launischen Superhelden Achilles.

Bei seinen Irrfahrten auf der Heimreise von Troja nach Ithaka ist Odysseus schwer gefordert. Der Mann hat keine Superkräfte, ist kein illegitimer Spross von Gött*innen, sondern ein denkender Mensch. Dummerweise hat er ausgerechnet den Gott der Meere, Poseidon, gegen sich. Schlechte Voraussetzungen für eine lockere Segelpartie.

„Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt … vieler Menschen Städte gesehn, und Sitte gelernt hat … Weil keiner ihm gleicht an Erfindung.“ Erfindung bedeutet hier List, Klugheit, sich zu helfen wissen. Odysseus ist der aufgeklärte Held, der die menschlichen Eigenschaften über die der Superheld*innen (und der Gött*innen) stellt.

Im angelsächsischen Sprachraum gibt es eine motivisch parallele Sage vom Helden Beowulf, der den in seiner Ruhe gestörten Riesen oder Troll namens Grendel tödlich verletzt und dann Grendels Mutter, ein „Meerweib“, das ihren Sohn rächen will, erschlägt. Beowulfs dritter Gegner, ein Drache, sorgt für sein heldenhaftes Ende. Dieser Stoff wurde belanglos verfilmt und vercomict. Auch Beowulf erscheint in all seinen Formen als totaler Knallkopf.

Die nächsten literarischen Helden sind dann schon alle nicht mehr so super, sondern sehr menschlich und diesbezüglich auch verantwortlich, es sind soziale Banditen wie Robin Hood oder Zorro. Die Superkräfte sind höchstens noch eine gesteigerte Hirntätigkeit, auch Empathie und Intelligenz genannt.

Und sie leben normalerweise mit der Geliebten bis an ihr glückliches Ende. Bis sie Hollywood wieder ausgräbt.

Die Ilias und die Odyssee gibt es als preiswerte gelbe Reclam-Taschenbücher. Auch die Nibelungensaga kann man in Germanische Göttersagen nachlesen, nach den Quellen neu erzählt von Reiner Tetzner (Reclams Universal-Bibliothek Band 19431). Sehr empfehlenswert!

Wer bei diesbezüglichen Recherchen auf den Roman Alle meine Freunde sind Superhelden von Andrew Kaufman stösst, der lese dieses ebenso originelle wie lustige Werk — es ist ein wunderbares Kontrastprogramm zu den dumpfen Superhelden wie Siegfried und Achilles.

BOOKLIST

„Ilias“.

Reclam, 116 S., Softcover,

EUR 4 / CHF 5.40

„Odyssee“.

Reclam,112 S., Softcover,

EUR 3,60 / CHF 5.90

„Germanische Göttersagen“.

Reclam, 211 S., Softcover,

EUR 6,60 / CHF 9.40

Andrew Kaufmann:

„Alle meine Freunde sind Superhelden“.

btb, 128 S., Softcover, EUR9,99 / CHF 14.90

PFLICHT LEKTüRE

Thomas Wellmann: „Pimo & Rex. Die interdimensionale Hochzeit“

Bunte Hymne an die Vielfalt

Sieben Jahre ist es her, dass Leopold um die Hand seines Partners Rex angehalten und ein Ja zur Antwort bekommen hat. Im Jahr 2013 erschienenen ersten Band Pimo und Rex feiert der Glückliche das nach einem flotten Ritt durch herbstbunte Wälder mit seinem alten Freund Pimo in einer Taverne. Der 40 Seiten schmale Comic umfasste zwei Geschichten um die gelbe bzw. die orangene Figur und überzeugte damit die Jury des ICOM-Preises: Diese verlieh Autor und Zeichner Thomas Wellmann auf dem Internationalen Comic Salon Erlangen 2014 ihren Preis für herausragendes Artwork.

Im neuen Band Pimo & Rex. Die interdimensionale Hochzeit ist es nun so weit: Rex führt seinen Verlobten Leopold — nun ja, nicht zum Altar, sondern an einen Druidenkessel mit brennendem Eidechsenschädel. Die Hochzeit wird auf Haus Bärenzorn gefeiert, wo Rex‘ Vater rustikalen Hobbies nachgeht wie dem Schlagen nach Kanonenkugeln mit einer Axt, was die künftige Schwiegerfamilie eher irritiert. Dass Leopold die Partyzelte und Gartenstühle per interdimensionalem Generator aus lila Prismen zaubert, gefällt wiederum dem Hausherrn von Bärenzorn nicht recht.

Das Familienfest verspricht also alles andere als harmonisch zu werden — und dann kommt auch noch Rex‘ alter Freund und Trauzeuge Pimo zu spät und hat statt seiner Rede einen Brief an die von ihm verehrte Magret eingesteckt. Bald geht es auf den originell gebauten Seiten hoch her und es drängeln sich die Sprechblasen in den Zeichnungen. Doch dann gerät der interdimensionale Generator in falsche Hände und setzt übergriffige Wesen aus einer „Ebene zwischen den Entscheidungen“ frei.

Spätestens da nimmt Thomas Wellmanns Comic wilde und komische Fahrt auf, und Leser*innen müssen das Geschehen aufmerksam verfolgen, um keine Details zu verpassen. Auf den ersten Blick mag Thomas Wellmanns Comic mit seinen bunten, kulleräugigen Wesen wie ein Cartoon für Kinder wirken. Ein allzu junges Publikum dürfte aber überfordert sein von der Komplexität dieses Fantasy-Spektakels, das sich zum Glück überhaupt nicht schämt, eines zu sein.

Die Interdimensionale Hochzeit hat ausserdem ein ausgesprochen vielseitiges Personal zu bieten: Wellmann hat neben dem rundlichen Rex und dem langgezogenen Pimo mit der talentierten Kämpferin Yaya oder Pimos zupackender Herzensdame Magret starke weibliche Identifikationsfiguren geschaffen. Die Figuren haben allerlei Hautfarben von blau über gelb bis rosa — so ist der Comic ganz nebenbei eine umwerfend bunte Hymne an die Vielfalt.

Barbara Buchholz

Thomas Wellmann: „Pimo & Rex. Die interdimensionale Hochzeit“.

Rotopol, 108 S., Softcover,

farbig, EUR 19 / CHF 28.90

Frank Schmolke, Marc O. Seng: „Freaks — Du bist eine von uns“

Blutspuren

Die deutsche Netflix-Produktion Freaks — Du bist eine von uns ist Anfang Oktober recht erfolgreich gestartet — laut Blickpunkt Film war sie in 59 Ländern in den Film-Top-Ten von Netflix, in Frankreich auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 4 und in den USA auf Platz 9. Die Kritiken fielen gemischt aus, von „ganz ordentlich für eine deutsche Produktion“ bis zum Vorwurf, ein billiger X-Men-Abklatsch zu sein. Drehbuchautor Marc O. Seng (Club der roten Bänder) ahnte wohl schon lange vor dem erfolgreichen Release, dass es eine gute Idee war, den Superheldenstoff parallel auch als Comic zu realisieren. Nachdem er Frank Schmolkes Nachts im Paradies in die Hände bekam, war ihm schnell klar, wer die Adaption realisieren sollte. Die Entscheidung zu Gunsten Schmolkes ist ungewöhnlich, wahrscheinlicher wäre eine mehr dem Mainstream verpflichtete bunte Version aus der Mitte der Comic-Industrie gewesen. Film und Comic sind trotz der gleichen Drehbuchvorlage von Seng doch recht unterschiedlich geraten: Wendy, ihr Mann und der gemeinsame Sohn schlagen sich nur mühselig durchs Leben. Sie wohnen in einer drögen Hochhaussiedlung, er jobbt bei einer Sicherheitsfirma, sie in einem Fast-Food-Restaurant, an dessen Müllcontainer sie auf einen Obdachlosen trifft. Er raunt ihr zu: „Du bist eine von uns“, und spricht von Pillen und geheimen Kräften. Tatsächlich erhält Wendy von ihrer Ärztin regelmässig Psychopharmaka gegen ihre Ausraster. Als sie den geheimnisvollen Obdachlosen näher kennenlernt, wirft sie tatsächlich ihre Pillen weg und entwickelt ungeahnte Kräfte.

Schon der Tonfall des Comics ist ein ganz anderer als der des Netflix-Films, der eher seicht daherkommt. Auch inhaltlich hat Schmolke einige Korrekturen vorgenommen: Im Film lebt die Familie im Eigenheim mit Pool, die Sonne scheint am blauen Himmel und Tote gibt es keine. Schmolke hingegen treibt die düstere, von Sex & Crime getragene Stimmung mit schwarzem Strich auf die Spitze und seine Protagonist*innen hinterlassen eine ansehnliche Blutspur. Erinnerte der Film eher an X-Men, dann gemahnt der Comic eher an Frank Millers Sin City …

Christian Meyer-Pröpstl

Frank Schmolke, Marc O. Seng: „Freaks — Du bist eine von uns“.

Edition Moderne, 256 S.,

Softcover, s/w,

EUR 28 / CHF 34

Paulina Stulin: „Bei mir zuhause“

Hausbesuch

„Es geht natürlich um mich“, erklärt Paulina auf den Stufen vor der Oetinger Villa in Darmstadt einer Bekannten. „Ist aber keine Autobiographie. Fiktion aber auch nicht.“ Das Gespräch dreht sich um den Entstehungsprozess des schliesslich 600-seitigen Werkes Bei mir zuhause, das nun nach sechs Jahren Arbeit erschienen ist. Eine Graphic Novel zwischen Fiktion und Autobiographie, über das „Zuhausesein. Um Rausch. Und ums Dreissigwerden.“ Was von dem Erzählten nun fiktiv und was autobiographisch ist, spielt letztendlich keine Rolle. Bei mir zuhause ist ein Buch über den Blick der Protagonistin Paulina auf die Welt und auf sich selbst. In fast allen Panels des am Computer gezeichneten Albums ist die Protagonistin zu sehen, durch das Brennglas ihrer Zeichnerin: mal ist sie dick, mal dünn, und auch mal auf Drogen, gezeichnet mit sich auflösenden Konturen — so wie man sich eben selbst immer wieder anders wahrnimmt, je nach Stimmung.

Das Thema „Zuhause“ wird im Comic in vielfacher Weise durchgespielt. Da ist zunächst einmal die eigene Wohnung in Darmstadt, seit 13 Jahren das gleiche Dachgeschosszimmer, das sich allerdings „die ganze Zeit mit mir verändert“ hat. In den im Comic geschilderten Monaten ist die Wohnung Zufluchts- und Ruheort, transformiert sich aber schnell in ein Gefängnis, wenn sich die Stimmung der Protagonistin verdüstert, sich vor dem Dachfenster graue Wolken versammeln und die Kacheln im Bad die Form eines Gitters annehmen. Ein Zuhause ist aber auch der eigene Körper, in dem sich Paulina mal mehr und mal weniger wohlfühlt. Sie reflektiert die gesellschaftlichen Projektionen auf Frauenkörpers unter denen sie leidet. Ihre Versuche, sich der ein oder anderen Erwartung zu entziehen — sich nicht mehr zu rasieren oder das eigene Körpergewicht zu ignorieren —, werden im Comic ebenso inszeniert wie das Scheitern. Und ein Zuhause ist auch Darmstadt, die Heimat von Paulina Stulin, weshalb das Album eine Hommage an solche mittelgrossen Städte ist, an deren Vertrautheit und Enge, an die gewachsenen sozialen Strukturen, die intakte Subkultur und die Bedeutung von Orten wie dem Kulturzentrum Oetinger Villa. Orte, an denen man sich kreativ ausleben kann, wo Party und philosophisches Gespräch nebeneinander möglich sind, Politik und Hedonismus friedlich koexistieren können. Und wo über sechs Jahre hinweg eine Arbeit wie Bei mir zuhause reifen kann.

Jonas Engelmann

Paulina Stulin: „Bei mir zuhause“.

Jaja Verlag, 600 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 35 / CHF 51.90

Shigeru Mizuki: „Kindheit und Jugend“, „Kriegsjahre“

Von Geistern und Kriegen

Es ist eine Freude, den grossen Manga-Sensei Shigeru Mizuki endlich auch auf Deutsch lesen zu können. Ein besonderer Leckerbissen ist seine dreibändige Lebensgeschichte, deren zwei ersten Bände Kindheit und Jugend und Kriegsjahre nun erschienen sind. Mizuki (1922-2015) begann seine Laufbahn als Gekiga-Zeichner (eher ernste Comics für Erwachsene) für die Leihbibliotheken der Nachkriegszeit, zeichnete dann jahrelang für die legendäre alternative Zeitschrift Garo und schaffte parallel dazu, dank seiner gut gelaunten Serie Ge Ge Ge No Kitaro über einen einäugigen Dämon, den Schritt in den Manga-Mainstream und zu grosser Berühmtheit.

Mizuki erzählt mit Charme, Schalk, Selbstironie und Understatement sein Aufwachsen auf dem Land und seine traumatischen Erfahrungen im Krieg — seine Entwicklungsjahre also, in denen sich seine künstlerische Persönlichkeit entwickelte. Darüber hinaus skizziert er ein aufschlussreiches Bild Japans zwischen 1930 und 1950, zwischen autoritärem Kaiserreich, Kriegsirrsinn, materiellem Elend und zögerlicher Modernisierung in der Nachkriegszeit. Interessant ist diese Autobiographie, weil sich in ihr Mizukis autobiographisch basierte Hauptwerke ankündigen: In Kindheit und Jugend schildert er, wie er dank einer alten Haushälterin — die Tante Non Non aus dem gleichnamigen Meisterwerk — in die Welt der Yokaï eingeführt wurde, der japanischen Geister, Dämonen und anderen Fabelwesen. Er beobachtete, wie das in die Moderne strebende Japan seine alten Geschichten verdrängte — und setzte diesem Kulturverlust Mangas entgegen, die die verdrängten Yokaï auf verspielte Weise zurück in den japanischen Alltag holten. Das verlieh Mizuki eine kulturelle Bedeutung weit über die Mangakultur hinaus.

In Kriegsjahre wiederum schildert er Japans Verstrickung in den Zweiten Weltkrieg, das Leiden der Zivilbevölkerung und seine eigenen Kriegserlebnisse — in einer deutlich autobiographischeren Fassung als im fiktionalisierten Auf in den Heldentod!. Mizuki überlebte das zynische und sinnlose Selbstmordkommando seiner Einheit nur, weil er im Lazarett lag — kurz zuvor hatte er während eines amerikanischen Bombenangriffs den linken Arm verloren. Damit gewährt er einen eindringlichen Einblick in den propagandistischen und ideologischen Wahnsinn des japanischen Militarismus‘ und in die Entbehrungen und die Orientierungslosigkeit der Nachkriegszeit, in der der einarmige Zeichner erste Zeichnungen und Mangas veröffentlichte.

Verblüffend ist, mit welcher Leichtigkeit und mit wie viel Galgenhumor und Selbstironie Mizuki seine Kriegserinnerungen erzählt, und wie er seine Faulheit und seine Verfressenheit geradezu zelebriert. Dieser Humor, gekoppelt mit einer mitreissenden Fabulierfreude, zeichnet alle seine Geschichten aus — ob Kriegsbericht, Geistergeschichten oder autobiographische Aufzeichnungen — und verleiht ihnen eine grosszügige Freundlichkeit und Wärme. Einer der ganz grossen Erzähler des Comics!

Christian Gasser

Shigeru Mizuki: „Kindheit und Jugend“, „Kriegsjahre“.

Aus dem Japanischen von Nora Bierich, Reprodukt,

je 480 S., Softcover, s/w,

je EUR 24 / CHF 36.90

Mathieu Sapin: „Comédie française. Voyages dans l’antichambre du pouvoir“

Im Vorzimmer der Macht

Dass Mathieu Sapin ein begnadeter Reporter, Beobachter und Humorist ist, wissen wir spätestens seit Gérard. Fünf Jahre am Rockzipfel von Depardieu. Hierzulande weniger bekannt ist indes, dass sich Sapin seit Jahren auch auf dem politischen Parkett tummelt: Campagne présidentielle (2012) schilderte die Wahlkampagne des vormaligen französischen Präsidenten François Hollande, und für Le Chateau trieb sich Sapin ein Jahr lang in den Kulissen der Regierung Hollande herum. Im Fokus stand dabei weniger die Politik selber als die Mechanismen der Macht. Dabei balancierte er geschickt zwischen nüchterner Beobachtung und Satire, Kritik und Reflexion, Karikatur und Hofzeichnerei.

Wer in Sapins neustem Wurf Comédie française eine Fortsetzung mit anderem Präsidenten erwartet, wird bald eines Besseren belehrt. Zwar sucht und findet Sapin noch während der Wahlkampagne Zugang zu Emmanuel Macron und nähert sich ihm wiederholt mit mehr oder weniger Erfolg an — so begleitet er den präsidentiellen Tross mehrmals auf Reisen ins In- und Ausland. Im Fokus steht aber nicht Macrons Regierungsarbeit, sondern seine, Sapins, Rolle als Berichterstatter in unmittelbarer Nähe zur Macht, doch es geht auch darum, was die Macht von ihm will und mit ihm anstellt. Sapin hat ein Interesse daran, sich Macron anzunähern: Ein Buch über den Präsidenten als Mensch. Und Macron hat, wie Sapin bald erkennt, ein vitales Interesse an einer Beziehung. Durch ihn erhofft sich der Präsident nämlich — und das ist der köstliche Running Gag dieser französischen Komödie — Gérard Depardieu kennenzulernen …

In seiner Reportage aus den Vorzimmern der Macht geht Sapin von einem historischen Vorbild aus: Jean Racine, der klassische Theaterdichter des 17. Jahrhunderts, schwor mit 36 Jahren dem Theater ab, um ganz in seiner Rolle als Höfling und Biograph des Sonnenkönigs Louis XIV aufzugehen.

Geschickt verknüpft Sapin seine Versuche, in Macrons Umlaufbahn zu bleiben und doch seine Unabhängigkeit zu bewahren, mit Racines Leben und Wirken. Daraus entsteht eine immer wieder verblüffende Reflexion über die Macht und ihren Hof, über die Eigenschaften der Mächtigen, ihrer unmittelbaren Entourage und ihrer Höflinge. Dass Sapin einen ausgesprochenen Sinn für Selbstironie hat und meistens das erste Opfer seiner satirischen Betrachtungen ist, macht Comédie française so erfrischend — und letztlich so aufschlussreich. Auch wenn er zu Macron nicht dieselbe Nähe findet wie zu Hollande, vermittelt Sapin uns dank seiner träfen Beobachtungen auf überzeugende Weise, wie der französische Präsident und seine Entourage ticken, und wie letztlich seine Politik entsteht.

Christian Gasser

Mathieu Sapin: „Comédie française. Voyages dans l’antichambre du pouvoir“.

Dargaud, 168 S, Hardcover, farbig,

EUR 22.50 / ca. CHF 35.90

Taiyo Matsumoto: „Sunny. Band 1“

Highway to Heaven

Aufmerksamkeit erweckte Taiyo Matsumoto bereits mit seiner ersten deutschsprachigen Veröffentlichung Black & White, denn sein unbändiger Zeichen- und Erzählstil entspricht so überhaupt nicht dem gängigen Manga-Klischee. Beeinflusst wurde der damals Zwanzigjährige von seinem Parisaufenthalt, als er im Zuge eines Nachwuchspreises 1987 eigentlich über die Rallye Paris-Dakar berichten sollte. Doch das Autoereignis interessierte ihn nicht sonderlich, stattdessen verbrachte er seine Zeit lieber in Comic-Läden, wo er für sich Zeichner wie Moebius, Baru, Bilal und Prado entdeckte. Zeichnerisch spiegeln sich die Inspirationen der europäischen Künstler in seinen Mangas wider, erzählerisch ist er wiederum stärker der Dynamik als der Poesie japanischer Comics verhaftet. Einer der Gründe, warum seine hybriden Comics in Europa so populär sind. 2019 wurde eine Retrospektive seiner Werke am Comic-Festival von Angoulême gezeigt. Black & White handelt von Waisenkindern, zwei Brüdern, die in einem brutalen urbanen Umfeld ums Überleben kämpfen und dabei selbst vor Gewalt nicht zurückschrecken. Es gelingt Matsumoto eindrucksvoll die Brüchigkeit seiner Figuren aufzuzeigen, die eine unbändige Brutalität in sich tragen und gleichzeitig mit der Verletzlichkeit von Kindern ausgestattet sind. Auch die aktuelle deutschsprachige Veröffentlichung Sunny handelt von Waisenkindern, diesmal einer ganzen Gruppe, die im Kinderheim lebt. Den Schmerz der von ihren Eltern getrennten Kinder, die nie die Hoffnung aufgeben, wieder nach Hause geholt zu werden, kennt Matsumoto aus eigener Erfahrung, denn auch er verbrachte seine Kindheit im Heim. Es ist kein autobiographischer Comic, doch mehr als die Hälfte der Erzählung beruhe auf persönlichen Erfahrungen, sagt Matsumoto in einem Interview. Wahrscheinlich gelingt es ihm deshalb, die Traumata der Kinder auf derart berührende und zugleich respektvolle Art zu erzählen. Äusserst sensibel schildert er Verhalten und soziales Interagieren der Figuren, die ihr eigenes Kindsein ausblenden, zum Schutz vor Verletzungen. Und gleichzeitig spiegelt ihre Resilienz um so deutlicher das grosse Leid wider, das ihnen zugefügt wird. Die Kinder versuchen, sich der Extremsituation anzupassen, und entwickeln ihre eigene Bewältigungsstrategie. Dabei spielt auf dem Grundstück des Heims ein stillgelegter Nissan Sunny eine ganz besondere Rolle. Er wird zum Zufluchtsort der Sternenkinder, wo sie ihre Träume, Wünsche und Bedürfnisse zumindest in der Fantasie ausleben können, und sich auf ihren ganz eigenen Highway begeben können, der sie überall hinbringt, wo immer sie hinwollen.

Matthias Schneider

Taiyo Matsumoto: „Sunny. Band 1“.

Carlsen, 224 S., Softcover, s/w,

EUR 16 / CHF 25.90

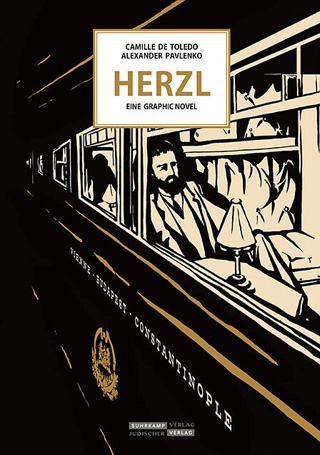

Camille de Toledo/Alexander Pavlenko:„Herzl. Eine europäische Geschichte“

Altneuland

Bereits das Cover von Herzl. Eine europäische Geschichte erzählt eine eigene Geschichte: Theodor Herzl sitzt einsam im Orient-Express, der zu seinen Lebzeiten Konstantinopel mit Westeuropa verbunden hatte. Er blickt melancholisch aus dem Fenster, während er seine ungarische Herkunft hinter sich lässt und Richtung Wien fährt, wo seine Familie sich 1878 niederliess und ihr Leben zwischen Assimilation und jüdischer Tradition weiterführte. Die mittels Orient-Express angedeutete Bewegung von Ost nach West steht repräsentativ für das europäische Judentum zur Jahrhundertwende; bis zum Ersten Weltkrieg verliess jeder fünfte Jude infolge von Pogromen und staatlichem Antisemitismus seine Heimat. Und so will die Graphic Novel von Camille de Toledo und Alexander Pavlenko mehr sein als eine Biographie des Begründers des modernen Zionismus, sondern tatsächlich „eine europäische Geschichte“, die auf die Gesamtsituation des europäischen Judentums blickt und so die Hintergründe für Herzls Ideen erzählt.

Denn die wohlhabende Familie Herzl, die ihrem Sohn ein Studium der Rechtswissenschaft in Wien ermöglichen konnte, war nicht repräsentativ für das osteuropäische Judentum. Die meisten Juden Osteuropas lebten in Armut, lediglich geduldet und ohne die gleichen Rechte wie die Mehrheitsgesellschaft. So haben Camille de Toledo und Alexander Pavlenko ihrem Protagonisten Theodor Herzl einen fiktiven Charakter zur Seite gestellt, den Fotografen Ilya Brodsky, der nach einer flüchtigen Begegnung mit Herzl in Wien in seiner Kindheit dessen Leben erforscht und dokumentiert. Brodsky ist ein Waisenkind aus dem „Hungerleiderleib“ des „Ansiedlungsrayons“, einem Siedlungsgebiet, in dem Juden im Russischen Reich zu leben hatten. Mit seiner Schwester flieht er vor der Armut und den Pogromen über Wien nach London. Diese Gegenüberstellung von antisemitischer Alltagserfahrung und Armut auf der einen und Assimilation und Bildungsbürgertum auf der anderen Seite ist Hauptthema des Albums, beide Perspektiven beleuchten sich gegenseitig und ergeben ein detailliertes Bild der Lage von Juden in Europa vor dem Ersten Weltkrieg, von sozialistischen Ideen, Diskussionen über Assimilation und Tradition, von Pogromen und Schtetl-Leben, von jüdischer Aufklärung und Zionismus.

Zeichner Pavlenko hat für die Illustration des umfangreichen Manuskripts von de Toledo einen Stil gewählt, der in seiner bräunlichen Färbung gepaart mit flächigem Schwarz an Linolschnitte erinnert, in der Detailfreude aber auch vergilbte Fotos zitiert. Das Thema, so macht die Ästhetik deutlich, ist zwar ein historisches, doch die Frage, wie und ob ein friedliches Miteinander möglich ist, bleibt aktuell.

Jonas Engelmann

Camille de Toledo/Alexander Pavlenko: „Herzl. Eine europäische Geschichte“.

Suhrkamp, 352 S., Softcover, farbig,

EUR 25 / CHF 38.90

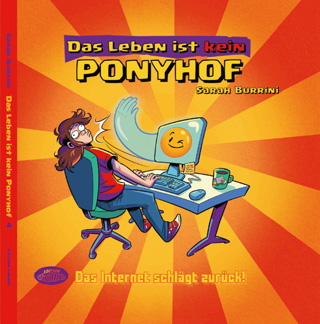

Sarah Burrini: „Das Leben ist kein Ponyhof 4. Das Internet schlägt zurück“

Die Ponyhof-WG sagt tschö

Nach elf Jahren hat die Kölner Zeichnerin Sarah Burrini ihren Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof beendet. Der Grund: „Die Geschichte ist auserzählt und ich bin von dem Vier-Panel-Format erschöpft“, schrieb Burrini im Juni 2020 auf ihrer Website. „Und bevor der Comic darunter leidet, dass ich ihn durchpeitsche, obwohl mir nicht mehr danach ist, möchte ich ihn lieber beenden.“ Eine klare Ansage, die viele bedauern werden, aber es gibt auch eine gute Nachricht: Mittels Crowdfunding (an dem sich die Rezensentin auch beteiligt) hat Sarah Burrini zum Abschluss noch den Sammelband Das Leben ist kein Ponyhof 4. Das Internet schlägt zurück produziert, der Strips aus den vergangenen fünf Jahren versammelt. In den Comics treten die vertrauten Figuren der Ponyhof-WG auf: Burrinis Alter Ego, die Comic-Zeichnerin Sarah, der meist latent trübselige Elefant Ngumbe, das niedliche Pony Butterblume mit der zwielichtigen Vergangenheit, der sprechende Fliegenpilz El Pilzo und der von der Comic-Figur Hellboy inspirierte Gaming-Nerddämon Kevin-Asmodias. Ausserdem sind auch frühe Strips mit Burrinis kölscher Superheldin Nerd Girl enthalten.

Burrinis Comics bestechen durch das souveräne Artwork mit dynamischem, sauberem Strich, entstanden am digitalen Zeichenbrett. Die Strips für diese Kollektion wurden von der Kölner Zeichnerin selbst und ihrer Kollegin Ines Korth frisch koloriert. Es sind Comic-Strips im besten Sinne, humorvoll und auf Pointe getrimmt, aber einige doch mit nachdenklichem Unterton. Dafür sorgt zum Beispiel Herr Piepenbrock, ein Vogel aus der Nachbarschaft, der sein rechtes Gedankengut gerne vor dem Balkon der Ponyhof-WG zum Besten gibt. Burrini spielt ausserdem auch auf der Meta-Ebene mit den Mitteln des Comics. Ein schönes Beispiel dafür ist der Strip Mangaesk, entstanden im Vorfeld einer Reise der Zeichnerin nach Japan. Der gehört, gemäss der japanischen Leserichtung, von rechts nach links gelesen. Wer den vier Bildern aber nach europäischer Weise folgt, erlebt nach leichter Irritation am Ende die Pointe, am Anfang gelandet zu sein.

Während der Ponyhof mit Das Internet schlägt zurück also fulminant zu Ende geht, arbeitet Sarah Burrini weiter an ihrem anderen Vorhaben Nerd Girl. Ein zweites Heft sei in Arbeit, schreibt sie auf ihrer Seite. Veröffentlicht werden soll es bei dem Kölner Indie-Verlag Edition Kwimbi, wo auch der Ponyhof-Abschlussband erschienen ist.

Barbara Buchholz

Sarah Burrini: „Das Leben ist kein Ponyhof 4. Das Internet schlägt zurück“.

Edition Kwimbi, 144 S.

Hardcover, farbig,

EUR 18 / ca. CHF 25

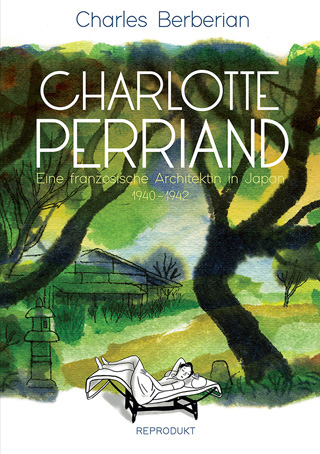

Charles Berberian: „Charlotte Perriand. Eine französische Architektin in Japan 1940—1942“

Das dynamische Duo

Unterschiedlicher könnten sie nicht gewesen sein, die unkonventionelle Charlotte Perriand und der kontrollierte Charles-Édouard Jeanneret-Gris, alias Le Corbusier. Perriand, die die Natur liebte, ist auf ihrem berühmtesten Portrait in Rückenansicht zu sehen, hoch oben auf einem Gipfel auf andere Berge herabblickend, nur mit Skihose und einer Perlenkette bekleidet, während sie die Arme in die Luft reckt. Zuletzt prangte das Bild auf dem ausführlichen Katalog ihrer diesjährigen Einzelausstellung in der Pariser Fondation Louis Vuitton. Le Corbusier hingegen setzte sich als nüchterner Intellektueller in Szene, mit streng gescheiteltem Haar, einer überdimensionalen runden Hornbrille à la Hockney und meist mit Fliege und kariertem Sakko. Fast 10 Jahre haben die beiden zusammengearbeitet, und vermutlich waren sie aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit ein äusserst kreatives Duo. Und wie so oft, wurde auch Perriands Geschichte von der Männerwelt dominiert. Denn wer kennt sie nicht, die Ikonen des Möbeldesigns, die Corbusier-Liege, der Corbusier-Sessel, die beide, man ahnt es, von Perriand stammen. Beispielhaft hierfür ist auch das historisch belegte Vorstellungsgespräch von Perriand bei Corbusier, welcher die Sechsundzwanzigjährige erst abwies: „Wir besticken hier keine Kissen!“ Doch vor Perriands Hartnäckigkeit, Neugierde und Talent war auch der kontrollierte Corbusier nicht gefeit, so dass sie recht bald seine rechte Hand wurde. 1936 verliess Perriand das Studio, als erste Frau in Frankreich, die sich als Architektin einen Namen gemacht hatte. Zu Perriands prägendsten Erlebnissen gehörte ihr Japanaufenthalt von 1940 bis 42, wo sie auf Einladung des Ministeriums für Handel und Industrie die Techniken des traditionellen Handwerks erforschte, und bei der Modernisierung des japanischen Designs beratend zur Seite stand. Charles Berberians Comic beleuchtet diese intensive Episode in Perriands Leben. Er hat damit eine zeichnerisch vielfältige Hommage geschaffen, in der er spielerisch Stile und Techniken kombiniert. Dank dem angehängten ausführlichen Interview mit der Tochter Perriands erhält man einen ganz besonderen Einblick in die mannigfaltige Kreativität dieser aussergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit. Perriand erforschte Japans Kultur und Traditionen und lernte dabei eine Denkart, Lebensweise und Architektur kennen, die ihren modernistischen Grundsätzen entsprach. Der Designer und damalige Assistent Yanagi Sori sagte: „Von allen Menschen aus dem Westen, die in Japan gearbeitet haben, hatte vermutlich sie den grössten Einfluss auf die Welt des japanischen Designs.“ In einer Zeit des aufsteigenden Nationalismus‘ und globalisierten Kulturkampfes tut es gut, die Geschichte einer solch starken Frau zu lesen, die sich Zeitlebens auf die fruchtbaren und kreativen Werte im gesellschaftlichen Miteinander besinnt hat und diese als schöpferische Quelle nutzte und ebenso zurückgab.

Matthias Schneider

Charles Berberian: „Charlotte Perriand. Eine französische Architektin in Japan 1940—1942“.

Reprodukt, 112 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 20 / CHF 31.90

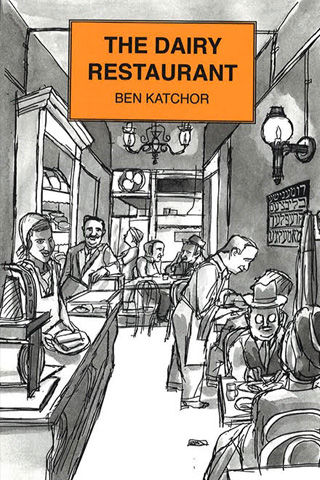

Ben Katchor: „The Dairy Restaurant“

Reich mir die Blintze rüber!

Seit vierzig Jahren, seit den ersten Ausgaben des RAW Magazine von Art Spiegelman, dokumentiert Ben Katchor die besondere jüdische Kultur des New York des 20. Jahrhunderts. Er tut dies obsessiv aber, stets liebevoll mit einem ausgeprägten Zeichenstil, der ihn von anderen Künstler*innen der „zweiten Generation“ von Underground Comix unterscheidet; skizzenhafte Strichzeichnungen mit grauen Schattierungen, die an die Farbe von Zeitungspapier und Staub und verblasste Fotos gemahnen. In Strips wie Julius Knipl, Real Estate Photographer oder Cheap Novelties schildert Katchor den Alltag mehr oder weniger normaler Stadtbewohner*innen mit der wehmütigen Nostalgie und dem scharfsinnigen Humor, die das Weltbild der New Yorker*

innen prägen (echte New Yorker*innen sind immer ein bisschen jüdisch).

Ich schlug sein neues Buch The Dairy Restaurant auf, in der Erwartung, Ähnliches zu finden — Comics über Cafeterias? — und war überrascht, dass es überhaupt nicht dem entsprach, was ich dachte, bestellt zu haben. The Dairy Restaurant ist vielmehr eine illustrierte Prosa- (und nicht Comic-) Geschichte des Essens, der Kulinarik, gleichzeitig aber auch der menschlichen Kultur — denn schliesslich sind wir, was wir essen. Katchor holt dabei sehr weit aus: Der Garten Eden war, wie er meint, die Urform des Restaurants, beschrieben im dritten Kapitel der Genesis, als Adam und Eva zusammen einen Apfel verspeisten — „der erste bekannte Fall eines Paares, das sich ein einziges Gericht teilt“.

Die zweite Hälfte des Buches konzentriert sich auf New York und die spezifisch jüdischen Restaurants des Buchtitels. Die sogenannten Dairy Restaurants gab es seit dem späten 19. Jahrhundert; anfangs des 21. Jahrhunderts waren sie so gut wie verschwunden. Um den koscheren Regeln zu entsprechen, nach denen Milchprodukte nicht zusammen mit Fleisch zubereitet oder serviert werden dürfen, führten sie auf ihren Speisekarten mit Hüttenkäse gefüllte Blintze (eine Art Crêpes), Eiersalat, geräucherten Fisch, Krautsuppe oder Borschtsch und sogar vegetarische Schnitzel an. Am Ende des Buches erweckt Katchor das Dairy Restaurant mittels Speisekarten, Anzeigen, Streichholzheftchen und anderen Überbleibseln längst verblichener Gaststätten zum Leben. Die Lektüre des Buches war für mich ein Einstieg in eine jiddische Zeitmaschine, ich bekam plötzlich Appetit auf Bagel mit Frischkäse und Lachs. Ich bin Katchor dankbar, dass er mir das Dairy Restaurant nähergebracht und mir viel über die Geschichte des Essens und der Gastronomie beigebracht hat, und das mittels eines „Jüdischen Magischen Realismus“ — eine Sehnsucht nicht nach dem, was sein könnte, sondern nach dem, was war und was verloren gegangen ist.

Mark David Nevins

Ben Katchor: „The Dairy Restaurant“.

Random House LCC US, 496 S.,

Hardcover, s/w,

EUR 21,99 / CHF 37.90

Adrian Tomine: „The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist“

Bekenntnisse eines Comic-Zeichners

Ihrem Wesen nach ist die Skizze etwas Flüchtiges, das noch nicht ausgereift und vollendet ist. Nicht so bei Adrian Tomine. Seine neuste Graphic Novel The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist (deutsch: Die Einsamkeit des Langstrecken-Zeichners) ist eine kluge, bis ins Detail durchdachte und zu Ende komponierte Skizze seines Lebens. Auf welchem Niveau Adrian Tomine sein Metier reflektiert und beherrscht, zeigt sich darin, dass er die Skizze nicht zum Inhalt seines Albums macht, sondern zur äusseren Form. Gedruckt ist sein Comic nämlich durchgehend auf kariertem Papier, das in schwarzem Karton mit abgerundeten Ecken gebunden ist und von einem elastischen Band zusammengehalten wird. Die Anlehnung an die bekannten Skizzenbücher, die man flach aufschlagen kann, um die Umgebung festzuhalten, sticht ins Auge.

Eine Anleihe ist auch der Titel: Dieser erinnert an die Erzählung The Loneliness of the Long-Distance Runner (deutsch: Die Einsamkeit des Langstreckenläufers) des englischen Schriftstellers Alan Sillitoe. Darin verzichtet der Protagonist darauf, ein Wettrennen zu gewinnen und sozial aufzusteigen, weil er lieber Aussenseiter bleibt als seine individuelle Freiheit zu verlieren. Bei Tomine geht es um die Freiheit und soziale Stellung des Comic-Zeichners, der von anderen Menschen gefördert und beurteilt wird.

Tomine ist ein sehr feinfühliger Beobachter der kleinen, feinen Abweichungen von der Durchschnittsnorm, die das Leben eines Menschen einzigartig machen — und in The Loneliness erzählt er mit Distanz und Selbstironie seinen Werdegang zum Vollzeitzeichner, der alleine zuhause arbeitet, seit seiner Kindheit isoliert, um sein Zeichnen zu perfektionieren. Früh feiert man ihn als Wunderkind des alternativen Comics; sein Leben dreht sich ganz um Comics. Daran ändert selbst die Geburt seiner Töchter nichts — bis zu der Nacht, die er mit heftigen Brustschmerzen im Spital verbringt. Da realisiert er, dass ihm der Comic unglaublich viel, aber eben doch nicht alles gibt. Sein „Skizzenbuch“ schildert, wie Tomine aus der Einsamkeit des Künstlers ausbricht und in seiner zusätzlichen Rolle als Familienvater ankommt. Die Einsamkeit selbst ist nicht explizit das Thema. Vielmehr begleitet sie uns durch die Episoden wie die Hintergrundmusik eines Spielfilms, und am Ende des Albums versteht man, wie doppelbödig die Einsamkeit funktioniert — sowohl die künstlerisch beflügelnde als auch die seelisch belastende: Tomine vermisst zwar die Menschen, wenn er allein ist, möchte aber doch lieber allein sein, wenn er unter Menschen weilt. Sein Leben als Zeichner endet freilich nicht im Zweifel. Im Album sieht man das schön, weil der Zeichner nach dem Impressum nochmals aufsteht und sich wieder an den Zeichentisch setzt Florian Meyer

Adrian Tomine: „The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist“.

Faber & Faber, 168 S.,

Hardcover, s/w,

EUR 14.29 / CHF 29.90

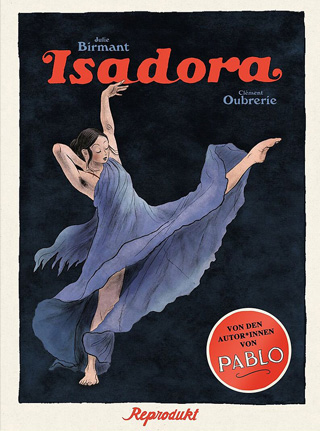

Julie Brimant, Clément Oubrerie: „Isadora“

Parabel einer tragischen Wahrheitssuche

Der Tanz ist sowohl körperliche Aktivität als auch darstellende Kunst, lassen sich mit dem Körper doch nuanciert Gefühle, Handlungen und Einstellungen ausdrücken. Eine Meisterin der tänzerischen Ausdruckskraft war die Amerikanerin Isadora Duncan (1877—1927), die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein völlig neues Tanzverständnis entwickelte. Sie orientierte sich an den Idealen der griechischen Antike und der Kunst Auguste Rodins (1840—1917). Ihre Tanzform grenzte sie gegen das klassische Ballett mit seinem strikt regulierten Bewegungsrepertoire ab. Mit ihrer Auffassung verband sie eine zivilisationskritische „Rückkehr zur Natur“ und zum unverfälschten Ausdruck. Tanzen sollte schlicht sein, mit freien Bewegungen in einfacher Kleidung: eine grandiose Schlichtheit, mit den Beinen fest auf dem Boden.

Die Szenaristin Julie Brimant und der Zeichner Clément Oubrerie haben sich erneut zusammengetan — nachdem sie in Pablo bereits Picassos Jugend abhandelten — um das Leben Isadora Duncans nachzuzeichnen.

Ihr Album beginnt dramatisch: Auf den ersten Seiten sehen wir Duncan mit ihrem Gatten, dem russischen Dichter Sergei Jessenin (1895—1925); ihr Flugzeug stürzt beim Anflug auf Berlin beinahe ab. Später übernachten sie in einem mondänen Luxushotel und werden in klassenkämpferische Auseinandersetzungen verwickelt. Und auch das Ende des Albums hat es in sich.

Das Autorenduo zeigt die Tänzerin hin- und hergerissen zwischen der Suche nach dem unverstellten, wahrhaftigen Tanz, ihren tumultuösen Beziehungen und ihren Reibungen an gesellschaftlichen Normen. Wir bekommen vorgeführt, wie brüchig ein Leben im Prunk sein kann und wie Duncans Art des Tanzens mit Konventionen bricht. Zu Beginn ihrer Auftritte verharrte sie jeweils so lange bewegungslos, bis sie das Publikum in ihren Bann gezogen hatte.

Wie Brimant und Oubrerie die Schlüsselmomente in Isadora Duncans Leben einfangen, ist die grosse Stärke dieses Albums. Paradoxerweise kommt jedoch ausgerechnet die Schilderung von Duncans ureigenem Tanzstil insgesamt etwas zu kurz. Am Ende von Isadora überwiegt der Eindruck eines dichten und stürmischen Lebens einer Diva. Etwas weniger Beziehungskrimskrams und etwas mehr Vertiefung in Isadora Duncans Tanzverständnis hätten dem Album nicht geschadet.

Florian Meyer

Julie Brimant, Clément Oubrerie: „Isadora“.

Reprodukt, 140 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 24 / CHF 36.90

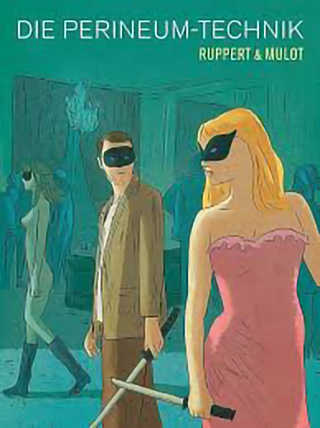

Jérôme Mulot, Florent Ruppert: „Die Perineum-Technik“

Erotische Enthaltsamkeit

Jérôme Mulot und Florent Ruppert kennt man eigentlich nur als Duo — sie veröffentlichen u.a. bei L‘Association, sind mit ihren rund 40 Jahren aber 15 bis 20 Jahre jünger als die Gründer und Stars des Verlags, Lewis Trondheim, David B. oder Jean-Christophe Menu. Bei der Gründung des einflussreichen Independent-Verlags 1990 waren Mulot und Ruppert gerade mal zehn Jahre alt. Und so verwundert es nicht, dass die beiden, die sich sowohl als Zeichner als auch als Autoren ergänzen, einen anderen Ton pflegen. Absurd wirken ihre Geschichten hie und da, sind aber andererseits immer realistisch im Sinne eines klaren Wirklichkeitsbezugs. Auf Deutsch erschienen bislang nur wenige Werke, darunter Affentheater (2009, Edition Moderne) und gemeinsam mit Bastien Vives die beiden Bände Die grosse Odaliske und Olympia (Reprodukt); das hier besprochene Album Die Perineum-Technik erschien bereits 2014 auf Französisch. Die Story: JH ist ein erfolgreicher Videokünstler, der damit hadert, zu früh grossen Erfolg gehabt zu haben. Jetzt ist er zwar immer noch angesagt, aber er selbst findet seine Kunst mittelmässig und bedeutungslos. Statt an seiner neuen Ausstellung zu arbeiten, tummelt er sich lieber auf Dating-Plattformen, wo er mit anonymen Frauen Fantasien auslebt. Doch schon seit einer Woche ist er bei Sarah hängengeblieben, die immer wieder ihre abstrakte Fantasie, die an eine Szene aus einem Moebius-Comic erinnert, mit ihm durchspielt. Als er die Bekanntschaft in die Realität holen möchte, bleibt Sarah erst unverbindlich, doch JHs Hartnäckigkeit führt beide schliesslich zu einem Date auf einer Swingerparty. Danach entzieht sie sich wieder, was JH in eine Krise stürzt, in der er für sich klären muss, was er eigentlich will — Unverbindlichkeit oder Beziehung, Sex oder Liebe, anonyme Fantasie oder gelebte Wirklichkeit. Und vor allem: sexuellen Exzess oder Kontrolle. Denn die titelgebende Perineum-Technik (Perineum ist der Damm zwischen After und Geschlechtsteil) erlaubt Orgasmen ohne Ejakulation. Diese Technik wird für JH zur Probe …

Dass sich Mulot und Ruppert der körperlichen Liebe nähern als Gegenentwurf zum anonymen (virtuellen) Sex, bedeutet nicht, dass sie Letzteres diskreditieren. Ganz im Gegenteil, sie finden tolle Bilder für die anonymen Sexfantasien. Und es bedeutet ganz und gar nicht, dass sie prüde oder brav erzählen würden. So ist ihr Plädoyer für Intimität und Zwischenmenschliches sehr schön, liebevoll und ziemlich sexy geraten.

Christian Meyer-Pröpstl

Jérôme Mulot, Florent Ruppert: „Die Perineum-Technik“.

Reprodukt, 102 S.,

Softcover, farbig,

EUR 20 / CHF 31.90

Simon Stalenhag: „Tales from the Loop. Ein Illustrierter Roman“

Retro-Futurismus

Die digitalen Gemälde von Simon Stalenhag würden vielleicht nicht sonderlich Aufsehen erregen, wäre da nicht die Sci-Fi-Komponente. Der schwedische Designer, Musiker und Illustrator begann vor einigen Jahren, seine Kindheitserinnerungen im idyllischen schwedischen Hinterland auf dem Computer im Bild festzuhalten. Als er die Landschaftsbilder mit futuristischen Fahrzeugen, Geräten und Robotern kombinierte und sie ins Netz stellte, gingen sie viral. Ein Mann schleppt die Einkäufe nach Hause und blickt in den Himmel, wo riesige Luftschiffe schweben; aus friedlichen Seelandschaften ragen gespenstisch anmutende Metallkonstruktionen auf; in der Dämmerung stapft ein Roboter an einer Waldlichtung durch den Schnee …

Stalenhag verband die Bilder zu einer Geschichte und veröffentlichte sie 2014 unter dem Titel Tales from the Loop. Anfang dieses Jahres wurde das Buch anlässlich der Adaption für eine TV-Serie auf Amazon auf Deutsch veröffentlicht. Der «Loop» befindet sich auf den Mälaren-Inseln bei Stockholm und war bis zur Schliessung 1994 sowohl der modernste Teilchenbeschleuniger der Welt als auch ein unterirdisches Forschungslabor für Experimentalphysik, das vom schwedischen Staat betrieben wurde. Der illustrierte Roman kommt als persönlicher — teils erfundener — Erfahrungsbericht daher und erzählt von einer Kindheit während des Aufstiegs und des Niedergangs des Loops. Stalenhag hält darin minutiös seine Generation der Mälaren-Kinder und die sich verändernde Landschaft fest. Über dem Loop leben Forscher*innen und Techniker*innen, deren Kinder in einer retrofuturistischen Landschaft der 1980ern zwischen Kühltürmen und seltsamen ausrangierten Maschinen spielen. Die Bilder vermitteln eine Einsamkeit und Stille, wie man sie von Edward Hoppers Gemälden kennt, durchbrochen von bedrohlichen futuristischen Technologien. Tales from the Loop zeigt Ödnis und Armut, die nach dem Untergang dieses „Wunders der modernen Technik“ eintreten. Nicht nur die Bilder, auch die knappen, tagebuchartigen Begleittexte vermitteln Tristesse, eine Schwermut,

die am Ende aus der entstellten Landschaft auf die Gemüter der Protagonisten überschwappt.

Giovanni Peduto

Simon Stalenhag: «Tales from the Loop. Ein Illustrierter Roman».

Fischer Tor, 128 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 34 / CHF 49.90

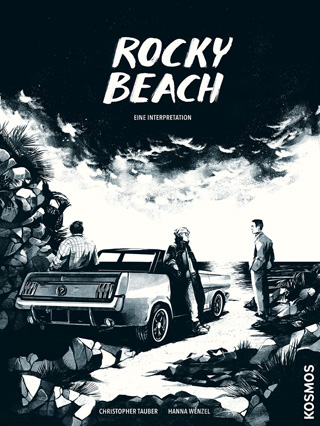

Christopher Tauber, Hanna Wenzel: „Rocky Beach. Eine Interpretation“

Willkommen in der Realität

Seit 1968 ziehen uns die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in ihren Bann. Sie übernehmen als Die Drei ??? jeden Fall und lüften mysteriöse Geheimnisse und Verbrechen im fiktiven kalifornischen Küstenstädtchen Rocky Beach. Die Jugendbuch-Serie wurde anfangs der 1960er-Jahre von Autor Robert Arthur erschaffen, der unter anderem Drehbücher für TV-Serien wie The Twilight Zone schrieb. Während 1990 die Serie in ihrem Ursprungsland eingestellt wurde, bleibt sie im deutschsprachigen Raum immer noch beliebt und vor allem die Hörfassungen haben Kultstatus erlangt. 50 Jahre lang sind die drei Detektive jung und unschuldig geblieben. Nun geht Rocky Beach. Eine Interpretation der Frage nach, was wäre, wenn die drei Jugendhelden erwachsen geworden wären.

Peter Shaw kehrt nach Jahren in seine Heimatstadt zurück, um einen möglichen Versicherungsbetrug zu untersuchen. Er erkennt den einst so idyllischen Ort nicht mehr — der Schrottplatz und die Zentrale der drei Fragezeichen ist jetzt ein Drogenumschlagplatz und der Polizei kann man nicht mehr trauen. Per Zufall trifft er auf seinen alten Freund Bob Andrews, der nicht Archivar oder Investigativjournalist geworden ist, sondern Drehbücher für TV-Serien schreibt. Als sie erneut in einen Fall verwickelt werden, suchen sie den ersten Detektiv Justus Jonas auf, der als einziger in Rocky Beach geblieben ist und mit inneren Dämonen kämpft.

Die Protagonisten der Jugendserie sind in der Realität angekommen und haben Ecken und Kanten bekommen. Sie schlagen sich mit alltäglichen Problemen herum: Impotenz, Drogenmissbrauch und Traumata. Hanna Wenzels Schwarzweiss-Zeichnungen drücken die harten Umstände auf visueller Ebene aus. Die idyllische Küstenstadt entpuppt sich als korruptes, schmutziges Pflaster, der nicht nur die Serien-Fans der ersten Stunde nachtrauern. Rocky Beach ist ein Experiment, ein dystopischer Blick auf die sonst so integre Welt der drei ???. Als Liebhaber der Serie wird man diesen Comic entweder lieben oder hassen.

Giovanni Peduto

Christopher Tauber, Hanna Wenzel: „Rocky Beach. Eine Interpretation“.

Frankh-Kosmos, 200 S.,

Hardcover, s/w,

EUR 25 / CHF 33.90

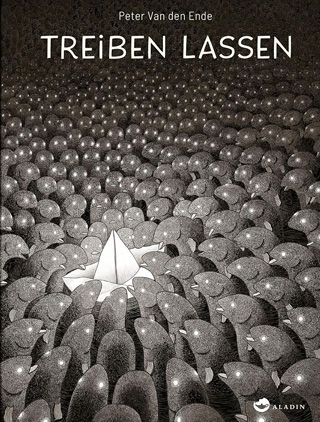

Peter Van den Ende: „Treiben lassen“

Fantastische Reise übers Meer

Auf das Debüt des belgischen Zeichners Peter Van den Ende bin ich zufällig in einer Kinderbuchabteilung gestossen. Wer das Buch aufschlägt, merkt schnell, dass es dort fehl am Platze ist, handelt es sich bei Treiben lassen doch nicht um einen Comic im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um eine Bildergeschichte ohne Worte. Van den Ende hat diese so kunstvoll, düster und symbolträchtig gestaltet, dass sie sich eher an ein erwachsenes Publikum richten dürfte.

Erzählt wird die weite Reise eines Papierschiffchens. Seine lange Fahrt führt es über mehrere Ozeane, über Korallenriffe hinweg, durch einen Mangrovenwald und eine Eishöhle, und unter dem Nordlicht hindurch. Dabei trifft es auf fantastische Meeresbewohner*innen, merkwürdige Zwitterwesen und skurrile Ungeheuer. Es droht Gefahr, einmal sinkt das Boot auch auf den dunklen Meeresboden, doch unbeirrt setzt es seinen Weg fort, bis es schliesslich an sein Ziel gelangt. Van den Ende zeigt aber nicht nur, was sich auf der schier endlosen Meeresoberfläche abspielt, sondern nimmt die Betrachter*innen immer wieder auch mit in die Tiefe. Seine (mitunter alb-)traumhaften Unterwasserlandschaften wirken wie Wimmelbilder, in denen noch einmal ganz andere Geschichten erzählt werden.

An einigen Stellen kommt noch eine realistische Ebene mit ins Spiel. Gewaltige Dampfer mit übervollen Fischernetzen, ein toter Wal und eine die Luft verpestende Ölplattform — der Autor thematisiert hier die Ausbeutung der Umwelt generell und der Meeresfauna im Speziellen.

Van den Ende erzählt mit detailreichen, oft doppelseitigen Schwarzweiss-Zeichnungen. Die feine Schraffur erinnert an Kupferstiche, und offensichtlich standen hier auch die Illustrationen für die Romane Jules Vernes von Édouard Riou und Alphonse de Neuville Pate. Van den Endes Bilder faszinieren bereits auf den ersten Blick, man kann aber immer weiter in sie eintauchen; sie überwältigen, beunruhigen manchmal, nehmen die Leser*innen gefangen. Auf dem Umschlag kann man die Reise des Papierschiffchens auf einer Weltkarte nachverfolgen; so wird noch einmal ein Bogen zur Wirklichkeit geschlagen — und langsam erwacht man wie aus einem Traum.

Jan Westenfelder

Peter Van den Ende: „Treiben lassen“.

Aladin Verlag, 96 S.,

Hardcover, s/w,

EUR 22 / CHF 35.90

Kurz und Gut

VON CHRISTIAN MEYER-PRÖPSTL

Auf Deutsch gab es von Camille Jourdy bislang nur ihre grossartige Graphic Novel Rosalie Blum — ein tiefgründiges, menschliches Drama. Dabei hat die Zeichnerin und Autorin auch zahlreiche Kindercomics verfasst. Ein solcher ist Die Vunderwollen, den man sich mit seiner grenzenlosen Fantasie als eine Mischung aus Alice im Wunderland und Chihiros Reise ins Zauberland vorstellen kann: Die kleine Jo hat ihre Familie satt und flüchtet beim Camping in den Wald, wo sie allerlei kurioses Volk trifft und mithelfen muss, einen Tyrannen zu stürzen. Die Handlung macht aberwitzige Wendungen, die Dialoge sind absurd und komisch und die unzähligen Details reichen von zuckersüss bis ganz schön beängstigend.

Camille Jourdy: „Die Vunderwollen“,

Reprodukt, 160 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 24 / CHF 36.90

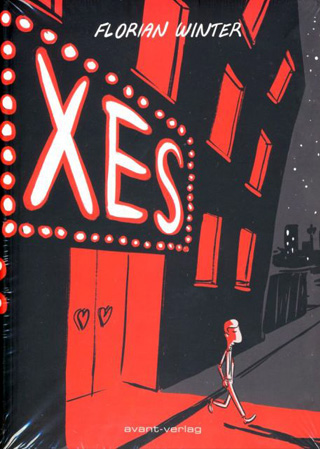

Shame heisst ein Film von Steve McQueen, in dem Michael Fassbender einen Sexsüchtigen spielt. Scham ist auch eines der vorrangigen Themen in Florian Winters Graphic Novel Xes. Und weil das so ist, und die Geschichte autobiographisch ist, heisst der Autor und Zeichner in Wirklichkeit auch anders. In der Geschichte ist es aber Florian, der mit 30 merkt, dass sein Verlangen nach Sex und Pornographie masslos ist und ihn immer mehr von echten Beziehungen entfremdet. Auf 350 Seiten beschreibt der Comic die Sucht und die Versuche, die Kontrolle wiederzuerlangen. Es ist eine Achterbahnfahrt zwischen verschämten Bordellbesuchen, exzessivem Pornokonsum, Selbsthilfegruppenbesuchen, Kindheitserinnerungen und Emanzipationsversuchen mit regelmässigen Rückschlägen. Eine komplexe und nachvollziehbare Innenansicht, welche die Leser*innen dramaturgisch und vor allem visuell in die Welt der Sucht zieht.

Florian Winter: „Xes“.

Avant-verlag, 360 S.,

Softcover, farbig,

EUR 25 / CHF 38.90

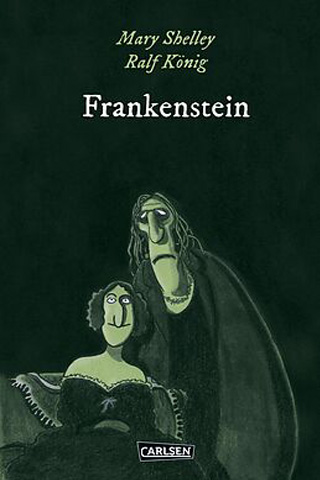

In der Reihe Die Unheimlichen durften neben der Herausgeberin Isabel Kreitz schon Nicolas Mahler, Barbara Yelin, Birgit Weyhe, Lukas Jüliger, Olivia Vieweg und Sarah Khan ältere Schauergeschichten adaptieren, interpretieren und modernisieren. Nun legen Ralf König mit Frankenstein und Sabine Wilharm (u.a. bekannt für ihre Harry-Potter-Cover) mit Die Affenpfote nach. König versieht seinen Frankenstein selbstredend mit einer homoerotischen Note, aber im Vordergrund steht die melancholische Liebessehnsucht (das funktioniert sogar mit Königs Knollennasen!), auch wenn dann doch das Grauen alles überdeckt. Wilharm widmet sich beängstigend souverän der unbekannteren Geschichte Die Affenpfote von W.W. Jacobs um das Dilemma

des Wünschens, denn das kann ganz schön nach hinten losgehen …

Mary Shelley; Ralf König: „Die Unheimlichen — Frankenstein“.

Carlsen, 64 S.,

Hardcover, zweifarbig,

EUR 12 / CHF 18.90

William Wymark Jacobs; Sabine Wilharm: „Die Unheimlichen — Die Affenpfote“.

Carlsen, 64 S.,

Hardcover, zweifarbig,

EUR 12 / CHF 18.90

Mark steht vor dem Scherbenhaufen seiner Beziehung. Die Trennung von Lisa ist schon vollzogen, und trotz der zwei gemeinsamen Kinder steht jetzt die Scheidung offiziell an. Zwischen Arbeit, Geldsorgen und Seelenpein gestaltet sich auch die Beziehung zu den Kindern immer schwieriger. Aber während die US-Präsidenten-Wahl mit einem jubelnden Trump zur Vollkatastrophe wird, könnte es für Lisa, Mark und die Kinder noch eine Chance geben. James Sturm gibt den Figuren zwar Tiergesichter, mit seiner sachlichen und genauen Alltagsschilderung entwickelt er aber eine unglaublich emotionale Kraft, die zwischenmenschliche Dramen, aber auch die kleinen Chancen und Wunder des Miteinanders offenlegt.

James Sturm: „Ausnahmezustand“.

Reprodukt, 216 S.,

Hardcover, zweifarbig,

EUR 24 / CHF 36.90

Die Story ist gross angelegt sowie opulent und wirkt zunächst wie ein Hollywood-Blockbuster. Die USA in der Zukunft, ganze Landstriche werden von Konzernen ausgebeutet, die Menschen wohnen in eingezäunten Städten. Als Noah, ein ehemaliger Soldat, durch Zufall eine Diskette in die Hand bekommt, verändert das sein Leben und das seiner Freundin Lenny komplett, denn schon bald werden sie von staatlicher Seite gejagt. Dabei entdeckt Noah zu seinem Erstaunen, dass trotz anderslautender Informationen Menschen selbstbestimmt auf dem Land leben. Der hohe Anspruch der beiden Zeichner-Autoren kann in den Details nicht ganz erfüllt werden. Zu viele Klischees, aber auch hastige Sprünge in der Handlung lassen das Ganze eher wie eine Skizze als wie ein grosses Werk erscheinen.

Philipp Spreckels u.

Dave Scheffel-Runte: „Yellowstone“.

Zwerchfell, 144 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 18 / CHF 24.90

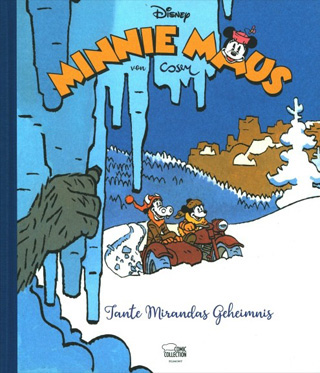

Der elfte Band der Editions Glénat-Disney-Hommage, die auf Deutsch von Ehapa veröffentlicht wird, ist zugleich der zweite von Cosey, der mit Minnie Maus — Tante Mirandas Geheimnis nach der Liebesgeschichte zwischen Mickey und Minnie nun Minnie in einem Winterabenteuer begleitet. War der erste Band zwar von Gefühlen, aber auch einem für Disney ungewöhnlichen direkten Blick auf die Liebe geprägt, so ist sein neuer Band vor allem sentimental. Es ist ein Abenteuer, wie es auch in den Lustigen Taschenbüchern zu finden sein könnte. Aber natürlich ergeben Farbgebung, Story und

Aufmachung ein feines Coffee-

Table-Book.

Cosey: „Minnie Maus —

Tante Mirandas Geheimnis“.

Ehapa, 72 S.,

Hardcover, farbig,

EUR 29 / CHF 43.90

Die Künstler haben sich ganz schön viel vorgenommen, nämlich auf 76 Seiten das Leben von Charlie Chaplin zu erzählen — pro Jahr nicht mal eine Seite. Und so hastet Chaplin — Ein Leben für den Film von Bernard Swysen und Bruno Bazile von einem Ereignis zum nächsten, legt mitunter sogar Chauffeuren weise Worte in den Mund, wenn die für das Verständnis notwendigen Hintergründe nicht in Chaplins eigenen Sprech- oder Gedankenblasen auftauchen. Eine Fokussierung auf bestimmte Aspekte hätte dem Band sicher gut getan. Doch Chaplin ist Teil einer Reihe, in der demnächst auch Brigitte Bardot und Marilyn Monroe thematisiert werden sollen. Zumindest bei Letzterer sollte die Beschränkung auf 76 Seiten weniger Probleme bereiten, wurde sie doch nur 36 Jahre alt.

Bernard Swysen u. Bruno Bazile:

„Chaplin — Ein Leben für den Film“.

Panini, 88 S.

Hardcover, farbig,

EUR 20 / CHF 31.90

Biografien

>>>

Ludovic Debeurme (*1971) lebt und arbeitet irgendwo zwischen Paris und dem Ärmelkanal als bildender Künstler, Autor, Comic-Zeichner, Illustrator und Musiker. Er hat etwa zwanzig Bücher veröffentlicht, vor allem in den Verlagen Éditions Cornélius, Futuropolis (mit dem Album Lucille gewann er diverse Preise) und Casterman. Gegenwärtig ist er mit der Spielfilmadaption seines Comics Epiphania beschäftigt. Auf Deutsch erschien im August 2020 Ein tugendhafter Vater bei der Edition Moderne.

instagram@ludovic_debeurme

Mit der Sängerin und Karikaturistin Fanny Michaëlis:

fatherkid.bandcamp.com

Zuzu

Zuzu wurde 1996 zum ersten Mal in Salerno (I) geboren, im Alter von sieben Jahren zum zweiten Mal, als ihr Vater sie Zuzu zu nennen begann. Eines Tages, in ihrem letzten Jahr am Gymnasium, entdeckte sie die Existenz von Comics und begann sogleich, die Monster auszugraben, die sie in ihrer Kindheit gezeichnet hatte. So gingen Zuzu und ihre kleinen Monster an das Europäische Institut für Design in Milano, um Illustration zu studieren. Sie machten 2017 ihren Abschluss, und jetzt ist Zuzu 24 Jahre alt und steckt voll von Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Im Jahr 2018 trug sie mit dem Album Super Amedeo zum Projekt Comics in Museen bei. 2019 veröffentlichte sie ihre erste Graphic Novel Cheese, welche in Italien nach einer Woche ausverkauft war und im Frühling 2021 bei der Edition Moderne auf Deutsch erscheint. Seit 2020 zeichnet sie einen wöchentlichen Comicstrip für die Website der Tageszeitung La Repubblica und für die Zeitschrift Internazionale.

instagram@sono.zuzu

Max Baitinger

1982 in Oberbayern geboren, besuchte Max Baitinger die Tischlerschule, bevor er an der Hochschule für bildende Künste in Leipzig studierte. Er arbeitet als Illustrator, Autor von Comic-Heften, freischaffender Cartoonist und veröffentlicht eigene Drucke und Zines. Seine Bücher sind bei Rotopol und Reprodukt erhältlich, einige wurden ins Englische, Französische, Spanische und Finnische übersetzt. Zu seinen Werken gehören Heimdall (2013), die Graphic Novel Röhner (2016) sowie Book to the Head (2015), Birgit (2017) und weitere Comics in Sammelbänden. Seine Zines Graphic Notes (2016), Alright (2018) und Candyland (2019) erschienen zusammen mit einer Reihe von Strips als Happy Place im Jahr 2020 bei Rotopol. Zusammen mit anderen Karikaturist*innenen gründete er das Comic-Festival The Millionaires Club in Leipzig, das jeweils im März während der Leipziger Buchmesse stattfindet und Künstler*innen und Verleger*innen von Zines und unabhängigen Comics aus der ganzen Welt vorstellt.

maxbaitinger.com

themillionairesclub.tumblr.com

instagram@maxbaitinger

Lina Ehrentraut

Lina Ehrentraut, 1993 in Neuss geboren, lebt in Leipzig, wo sie 2020 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig in der Illustrationsklasse ihr Diplom gemacht. hat. Sie macht Zines, Comics, Illustration, Fashion, Lesungen und Ausstellungen und verbindet dabei gerne die einzelnen Techniken. Mit ihrem Kollektiv SQUASH (Eva Gräbeldinger, Malwine Stauss, Franz Impler und Lina Ehrentraut) publiziert sie seit 2018 das SQUASH–Zine. 2020 erscheint ihr Debüt Melek + ich bei der Edition Moderne.

linaehrentraut.de

instagram@linaehrentraut

instagram@squash_leipzig

Dale Forbes Molina

Dale Forbes Molina, (*1991 in Barcelona), lebt und arbeitet als Illustratorin und Grafikerin in Zürich. 2020 hat sie den Master of Visual Arts mit Schwerpunkt in Illustration und Storytelling an der LUCA School of Arts in Belgien erfolgreich abgeschlossen. Im Zentrum ihres Schaffens steht die editoriale Auftragsillustration für Magazine und Printmedien sowie die handwerklich anspruchsvolle Druckgrafik in limitierten Auflagen. In ihrer persönlichen künstlerischen Praxis erforscht sie die Kunst des Geschichtenerzählens. Seit 2016 gibt sie das Spleur Magazin — ein Riso-Heft mit feministischen Erzählungen — zusammen mit Maria Rehli und Annina Schäubli heraus.

daleforbesmolina.ch

instagram@daleskyn

instagram@spleur_magazin

Whitney Bursch

Whitney Bursch (*1994) ist eine afrodeutsche Kunsttherapeutin, Workshopleiterin und Illustrationsstudentin. Sie studiert momentan an der HAW Hamburg, wo sie vieles ausprobiert, aber vor allem autobiographische Comics zeichnet. Sie engagiert sich für rassismuskritische Bildgestaltung und ist zusammen mit Ellen Gabriel die Leiterin des Projektes Hear Me Out!, einem rassismuskritischen Bild, Text- und Comic-Sammelband.

instagram@bee.whitney

Frank Schmolke

Frank Schmolke, 1967 in München geboren, ist seit 1999 freiberuflicher Illustrator und Comic-Zeichner. Er arbeitet für Print- und Online-Medien, als Storyboard- Zeichner für die Filmindustrie und unterrichtet Illustration und Comic-Storytelling. 2013 erschien Frank Schmolkes Graphic-Novel-Debüt Trabanten. In der Comic-Erzählung vermengt er surreale und autobiographische Elemente seines Aufwachsens im München der 1980er-Jahre. Mit Nachts im Paradies erschien 2019 seine zweite lange Graphic Novel, die zu den meist besprochenen deutschen Comics des Jahres zählte. Im Oktober 2020 legte er mit Freaks — Du bist eine von uns (Edition Moderne, Rezension S. 73), eine düstere Cover-Version des gleichnamigen Netflix-Films, nach. Sein STRAPAZIN-Beitrag ist ein Spin-Off rund um Elmar, eine der Hauptfiguren aus Freaks. Frank Schmolke lebt und arbeitet mit seiner Familie in der Nähe von München.

schmolke-illustration.com

instagram@herr_schmolke

Antoine Cossé

Antoine Cossé, (*1981) arbeitet als Illustrator und Karikaturist. Er studierte am Camberwell College of Arts, seine Bücher werden von Breakdown Press, Fantagraphics Books, Colorama, L‘employé du Moi und Les Requins Marteaux herausgegeben. Als Illustrator arbeitete er unter anderem für The Guardian, The New York Times, Unicef, Medium und Wetransfer. Er lebt und arbeitet in London.

antoinecosse.com

instagram@antoinecosse