OHNE TITEL

CHF 12.00

Massimo Milano

Richard Short

Gilles Rochier

Katia Fouquet

Tom Gauld

Yannis la Macchia

Barbara Meuli

Beschreibung

131<strong>133

No:132

MASSIMO MILANO / Ich hasse den Sommer

RICHARD SHORT / Klaus

GILLES ROCHIER / Auszug aus

La petite couronne

KATIA FOUQUET / Experten

TOM GAULD / Ohne Titel

YANNIS LA MACCHIA / Gegen die Liebe

BARBARA MEULI / Kopf an Kopf

Liebe Leserin, lieber Leser

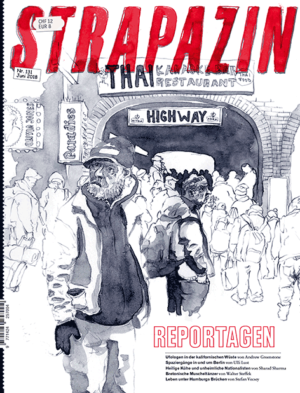

Das Titelblatt stammt vom französischen Comic-Autor Gilles Rochier, der uns mit seinem ganz eigenen Charme ungeschönt Geschichten vom Alltag in der Pariser Banlieue erzählt; wir haben sie seinem letzten Album La petite couronne entnommen. Mehr über den Zeichner, seinen Werdegang und die Hintergründe seiner Comics erfährt man im Interview, das Marius Chapuis im Januar 2018 mit Gilles in Paris geführt hat.

Die Seiten von Katia Fouquet, Massimo Milano, Barbara Meuli und Yannis la Macchia haben die Autorinnen bzw. Autoren eigens für STRAPAZIN gezeichnet.

Wir wünschen gute Unterhaltung.

Anja Luginbühl

Zeichnen? Scheiss drauf.

Interview mit Gilles Rochier von Marius Chapuis

Comics sind eine Art neues Leben für Gilles Rochier, 49 Jahre alt, bärtig, aus dem Departement Hauts-de-Seine stammend, früher als Drucker, Animator in Freizeitzentren, Marktfahrer und Anzeigenverkäufer tätig – und wenn er aus seinem Leben erzählt, merkt man, dass die Liste noch nicht vollständig ist. Eher spät entdeckte er die Welt der Fanzines, er begann selber solche zu basteln, meistens nachts, bis der Verlag 6 pieds sous terre ihm im Jahr 2002 vorschlug, ein Buch herauszugeben. Das Buch ist ein intimes autobiografisches Werk, eine liebevolle Skizze der Geschichte Frankreichs aus anderer Sicht. In TMLP (Abkürzung für: ta mère la pute / deine Mutter, die Hure), seinem Bestseller, zeigt er die letzten Augenblicke einer Bande von Jugendlichen, wie sie leben, wie sie sterben, fern vom naiven Ideal, ein grosses Werk zu hinterlassen. In Temps mort beschäftigte er sich mit seiner Depression und den Schwierigkeiten, sich wieder in die vom Innenministerium hingekotzten Stadtteile einzuleben, die er einige Jahre zuvor hinter sich gelassen hatte. In La petite couronne* (2017) fragt er sich, wie man es schafft, in den Pariser Vorstädten Vater zu sein und alt zu werden, ohne zum Reaktionär zu werden. Die alten Kollegen, die Bullen, die kleinen Dealer – alle noch hier, ebenso wie der graue, drückende Himmel.

Aber jetzt befinden wir uns in einer anderen Umgebung; in einem Café im Pariser 15. Arrondissement treffe ich einen herzlichen, zufriedenen Gilles Rochier. Und einen erfolgreichen: Zwei Comic-Alben im Jahr 2017 (La petite couronne und Tu sais ce qu’on raconte, mit dem Zeichner Daniel Casanave), eine Ausstellung in Angoulême und drei Bücher, die 2018 erscheinen werden. Er spricht eine blumige Sprache und beharrt auf dem „Du“.

Du hast ziemlich spät mit Comics begonnen, war der Wunsch zu zeichnen vorher schon da?

Ich habe die Schule recht früh geschmissen, in meinem Kopf schon in der Fünften. Ich bin eher Unternehmer … Ich habe schon immer gezeichnet, aber nie davon geträumt, Comic-Zeichner zu werden, weil ich wusste, dass es ein hartes Geschäft ist. Eines Tages, ich arbeitete gerade in einer Kopierbude, habe ich einen Typen getroffen, der Comic-Alben aus vier zusammengehefteten A4-Bogen machte, er erzählte darin seinen Alltag, im Stil der Art Brut, wunderbar. Der Typ hiess Laurent Lolmède (Autor von Moins x avant 2000 und Extraits naturels de carnets). Ich kiffte damals ziemlich viel, aber als ich begriffen hatte, dass ich keine 48-seitigen Geschichten zu machen brauchte, sagte ich mir: „Los geht’s!“ Ich musste einfach etwas tun, den Leuten zeigen, was ich auf dem Kasten hatte.

Wie ist dein Verhältnis zu autobiografischen Geschichten? Du bist zwar in jedem Panel zu sehen, aber von Buch zu Buch ändert sich dein Aussehen. Zuerst warst du im Profil zu sehen, in Temps mort von hinten, dann versteckt in einer Gruppe in TMLP. Und jetzt schaust du einen direkt an.

Jedes Mal, wenn ich ein Buch mache, sage ich mir, das sei das letzte gewesen. Temps mort war eine Art Rekonstruktion meiner selbst. Damals war ich auf Prozac. Darüber kann ich heute sprechen, weil ich mich davon befreit und die Psychoanalyse entdeckt habe. Die Bude, in der ich damals arbeitete, machte Pleite, wir wurden gefeuert. Damals sagten mir die Leute, die mit Comics zu tun hatten, ich solle mich selber in den Zeichnungen auftauchen lassen. Zunächst zeichnete ich mich nackt … allerdings von hinten. Auch deshalb, weil ich keine Gesichter zeichnen konnte. In TMLP siehst du, wenn du genau hinschaust, dass sich alle Kinder gleichen, aber es funktioniert, weil wir damals sowieso alle gleich aussahen, alle mit denselben schmutzigen Gesichtern.

In La petite couronne habe ich mich mit meinem Gesicht abgefunden. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Für einen Typen, der vorher eine totale Null war, ist es ziemlich merkwürdig, mit der Sprache zu arbeiten und Reaktionen des Publikums zu erhalten. Eigentlich mache ich Comics, um mich an meiner Umgebung zu rächen für all die schrägen Blicke, die ich bekommen hatte. Ich bin ja ein Einzelkind, man hat mir oft gesagt: „Tja, du bist ja rührend mit deinen Zeichnungen, aber jetzt schweig.“ Das zumindest hat sich geändert, heute sagt mir niemand mehr, ich solle schweigen.

In La petite couronne bekommt man den Eindruck, dass sich dein Stil stabilisiert hat. Vor allem bezüglich der Vorgehensweise, an Zen erinnernde Bilder von Vorortslandschaften zwischen die sehr dichten Seiten mit Comics zu setzen.

Ich wollte etwas Grösseres machen, mit Illustrationen und Comics. Meine Illustrationen sind unverhältnismässig ausführlich gezeichnet, sie enthalten zu viele feine Linien – die ruhigeren Seiten erlauben einen, Atem zu holen. Wie auf einem Autobahnrastplatz. Ich glaube, die Leute lieben diese grossen Zeichnungen, weil sie darauf Orte wiedererkennen, wie zum Beispiel die Cité Picasso (eine markante Wohnüberbauung im Westen von Paris, die Bürobauten weichen soll. Anm.d.Ü.). Jeden Samstagmorgen veranstalte ich Workshops im Gefängnis von Nanterre, dessen Insassen zumeist von dort stammen.

Ehrlich gesagt, hatte ich plötzlich ein solches Durcheinander mit meinen Zeichnungen, dass ich nicht mehr weiterwusste. Ich wollte eigentlich mit einer Verhaftung beginnen und so eine Geschichte entwickeln über die Jungs, die um 16:30 Uhr in der Schule sein sollten, und basta. Es war mein Verleger, Jean-Philippe Garçon, der Rhythmus in die Geschichte gebracht hat: „Das hier funktioniert nicht“, „Nimm das raus“. Die Arbeit an meinem vorhergehenden Album La cicatrice hatte mich erschöpft. Und ich war aufgewühlt wegen der Attentate (die islamistischen Attentate im Jahr 2015 auf Charlie Hébdo, die Anschläge in Paris und Nizza, Anm. d. Ü.). Es war schwierig, meinen Kumpels im Quartier zu erklären, dass die Attentate zwar meine Zunft betrafen, aber dass die Opfer nicht meine Kollegen gewesen waren … Coulibaly und die Brüder Kouachi (die Charlie-Hébdo-Attentäter, Anm. d. Ü.) kamen aus meiner Nachbarschaft, man traf sich in der Ecole de la République, beim Fussball, wir wurden aus denselben Clubs rausgeschmissen. In La petite couronne habe ich angetönt, dass mich all das sehr beschäftigt hat. Aber das war nur der Anfang. Nach dem Attentat auf das Konzert im Bataclan wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich fühlte die physische Notwendigkeit etwas auszudrücken so sehr, dass ich mir eine Trompete kaufte. Gerade habe ich ein Buch beendet, in dem ich von mir, meiner Trompete und meinen Leuten in der Banlieue erzähle. Ich spreche darin nicht, ich blase nur meine Trompete und gehe allen auf die Nerven. Ich lasse die andern reden – meine Frau, meine Kinder, meine Kumpels.

Wenn man deine Comics liest, sieht man die Entwicklung in den Banlieues, deinen Bezug zum Quartier. Man hat den Eindruck, dass dich heute vor allem eine Frage beschäftigt, nämlich, wie man an diesen Orten alt wird.

Das ist nicht ganz einfach zu erklären, denn man könnte es auch so verstehen, dass ich die Banlieue verleugne. Und ich will ja nicht als Reaktionär dastehen. Ich bin an meinem Wohnort nie in Schwierigkeiten geraten; manchmal habe ich die Schnauze gehalten, manchmal musste ich die Fäuste gebrauchen, aber letztlich war ich immer der Republikaner, so in der Art: „Keine Bange, wir werden die Sache bereden.“ Aber heute verstehe ich nichts mehr. Wir, die Menschen der Banlieue, wir haben uns von Sarkozys fünfjähriger Amtszeit das Gehirn amputieren lassen. Am Montag mussten wir uns das Gequatsche eines Ministers über die dreckigen Ausländer anhören, am Dienstag über die Schweinehunde von Akademikern, dann ging’s gegen die Arbeitslosen, die Muslime …

Weisst du, worüber die Leute quatschen, wenn man sich bei uns am Morgen im Aufzug begegnet? Wie sie sich am Abend über die Arschlöcher im Fernseher geärgert haben. In der Banlieue existiert der Rest der Welt nur im Fernseher. Und natürlich ändert sich alles schnell, denn die Banlieue ist ein junges Land, immer reif für einen Umsturz.

Wir werden zu Kleingeistern, es ist die Stunde der Kleingeister. Logisch, wenn das Herz allmählich verfettet. Es tut mir weh, mich und meine Kumpels so zu sehen. Aber ich will damit nicht sagen, dass es früher besser gewesen war, es war genau dieselbe Scheisse.

Betrachtet man deine Workshops im Gefängnis, die Fanzines und den Verlag 6 pieds sous terre könnte man meinen, Comics seien etwas, das nur im Kollektiv entstehen kann.

Es klingt vielleicht etwas anmassend, aber ich glaube, dass ich jedem Menschen beibringen kann, eine Geschichte zu erzählen. Zeichnen? Scheiss drauf. Das kommt mit dem Entstehen. Wichtig ist die Inszenierung, wie man die Geschichte so in die Panels setzt, dass alle sie verstehen. Ich habe keine Methode, ich arbeite nach Instinkt. Und ich ermutige die Leute, das ist etwas, das ich nicht bekommen habe. Die Leute, die in meine Workshops kommen, tun das nicht zufällig, sondern weil sie Lust aufs Zeichnen haben. Anfangs sind sie unzufrieden mit ihren unperfekten Zeichnungen, dann suchen wir zusammen nach Vorlagen in Büchern, gehen ins CDI (Centre de documentation et d‘information, Multimediaraum an französischen Schulen, Anm. d. Ü.), aber nicht auf Google. Es wird kopiert, geschnitten, organisiert … Was den Verlag 6 pieds sous terre betrifft – das ist einfach Liebe, das sind meine Freunde. Gerade jetzt machen wir dort ein Buch von Nicolas Moog und eines mit Fabcaro.

Vor sechs Jahren hast du den Prix Révélation (Auszeichnung für Neuentdeckungen, Anm. d. Ü.) in Angoulême gewonnen, 2018 bist du dort mit zwei Büchern im Wettbewerb vertreten und hast eine Ausstellung.

Das ist für mich wie die Foire du Trône (riesiger Jahrmarkt im Pariser Bois de Vincennes, Anm. d. Ü.). Ich hatte noch nie eine Ausstellung, nicht einmal an den Wänden einer Mediathek. Das gehört nicht zu meiner Kultur. Nenn es das Vorstädter-Syndrom, wenn du willst. Und jetzt Angoulême! Der Prix Révélation hat schon einiges verändert. Ein Jahr lang prangte auf meinen Büchern ein entsprechender Aufkleber, im Stil von „Bester französischer Camembert“. Das fördert immerhin das Vertrauen der Buchhändler in meine Bücher. Ich sollte mich jetzt richtig an die Arbeit machen, denn solange ich nicht etwas wie Germinal (Emile Zolas höchst erfolgreicher Roman über die Bergarbeiter, 19. Jdt., Anm. d. Ü.) schreibe, hocke ich mit dem Arsch auf Grundeis. Hast du kein Geld, wird es kompliziert, wenn die Waschmaschine den Geist aufgibt.

Marius Chapuis

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des

Autors und der französischen Tageszeitung

Libération (25.01.2018).

Ritualmorde, profunde Profiler, Schädel und Schweizer

Der deutschsprachige Thriller geht oft so los: Ein grauslich zugerichteter Frauen-leichnam hängt mitten in einer Kirche. Handkehrum liegt eine bestialisch ausgeweidete Männerleiche auf einem steinernen Podest. Sieht beides irgendwie nach Ritual- mord aus. Aber wer macht denn sowas? Wer hat denn da ein Motiv? So fragt sich unmittelbar darauf das polizeiliche und sonst ermittelnde Personal. Meist folgen noch ein paar ähnlich scheussliche Blut-taten, denn der Verdacht, dass ein Serienkiller umgeht, der ist immer gut.

Oder es bietet sich eine grössere Verschwörung an. Sekten vielleicht, Teufelsanbeter, Black Metal. Kryptische Tattoos auf den Leichen machen sich auch immer gut.

So fängt also der Thriller an. Auf den restlichen 300 bis 400 Seiten kann man dann mitverfolgen, wie sich die Guten, also Polizei, Privatermittler oder Betroffene, anstrengen, obwohl der Täter bzw. die Täterin ihnen immer einen Schritt voraus ist. Bis ganz zum Schluss.

Oft merkt man aber auch schnell, wie sich die Autorin oder der Autor nach einem so exorbitanten Auftakt mit der Logik und der Wirklichkeit quälen müssen. Was für ein Motiv steckt hinter so einem scheusslichen Mord? Ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Ist der Mörder tatsächlich in der Lage, eine Leiche in einer Kirche aufzuhängen bzw. den schweren Männerkörper – ausgeweidet oder nicht – auf ein Steinpodest zu hieven?

So geht das hin und her und der Thriller verliert nach seinem blutigen Eröffnungs-Coup seinen Drive. Verflacht. Und am Schluss fragt man sich vielleicht, ob die sadistische religiöse Erziehung der Täterin oder des Täters wirklich für alles herhalten muss. Wie wird man denn überhaupt zum Serienmörder? Dass bei derartig expliziten Bildern – beschreiben statt schreiben – die Sprache erbärmlich auf der Strecke bleibt, ist zu erwarten.

Ein anderer Fall passiert in einem beschaulichen Dorf in idyllischer Umgebung. Der Kommissar ist auf Sommerfrische und findet den leblosen Körper des örtlichen Grossbauern. Mord oder Totschlag. Nach und nach erscheint hinter der Dorf-idylle die grausige Fratze der Habgier, der Eifersucht und sämtlicher anderer Todsünden.

Hernach verfolgt man, wie der Kommissar oder die Kommissarin (oder gar ein Duo) den Fall löst. Die Wurst brutzelt auf dem Grill und in der Wirtsstube wird gelogen, dass das Bier warm wird. Der Täter ist wie immer der Schwiegersohn, der Geld für sein Raketenprojekt gebraucht hatte. Das sind die Stadt- und Landkrimis: herrliche Natur und kulinarische Köstlichkeiten und die eine oder andere Gewalttat.

Ein weiteres überschwappendes Genre sind die Ferienziel-Krimis, also Romane, mit denen etwa so geworben wird: „Geniessen und sterben im Médoc“, und die normalerweise in der Dordogne, der Provence, der Bretagne, an der Nord- und an der Ostsee, in Spanien und Portugal spielen.

Aber statt dass die Bretonische Befreiungsfront pensionierte deutsche Studienräte meuchelt, welche die Landschaft verschandeln, oder die Anarchistische Föderation FAI in Barcelona Airbnb-Studios in die Luft jagt, müssen arme Einheimische unter den bohrenden Fragen eines unehrenhaft aus Paris in die bretonische Provinz versetzten Kommissars oder eines ständig angetrunkenen deutschen Privatdetektivs in Barcelona leiden.

Schreiben muss das Zeug ja auch irgendwer. Überraschend viele der deutschsprachigen Krimi-Autorinnen und –Autoren kommen aus der Kommunikation. Oder direkt aus dem Verlagsgewerbe. In der Kommunikation beschäftigte jüngere Autoren arbeiten oft mit Profiler-Duos, während der gute alte und etwas griesgrämige Kommissar eher als Sidekick auftritt. Die flotte Polizistin ist auch immer gut, auch wenn sie oft „mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert wird“. Das passiert laufend, man kann sich das als literarischen Kniff vorstellen, einer Figur eine gewisse Tiefe zu geben, den profunden Profiler sozusagen, wobei in Deutschland der Profiler ja – irgendwie bezeichnend – Fall-Analyst heisst. Öfters haben diese Ermittlerpärchen auch etwas miteinander. Das ist für den Leser, die Leserin, nicht immer nur angenehm, dient aber wohl auch der Dramaturgie des Krimis.

Selbstverständlich gibt es einen ganzen Haufen hervorragender deutschsprachiger Krimis. Und auch aktuell sind originelle Werke unterwegs, Politkrimis,

bizarre Geschichten, auch solche ohne literweise Blut.

Hier ein paar gerade erschienene Bücher:

Wir befinden uns im Jahr 2030, die Europäische Union hat sich zerstritten. Der hegemonistische Block heisst jetzt Zentraleuropa und in den einzelnen Staaten sind die Nationalistischen Parteien entweder an der Macht oder politisch sehr stark. Dementsprechend ist die Südgrenze Zentraleuropas (Spanien, Mittelitalien, Balkan) durch riesige Elektrozäune abgesperrt, um Flüchtlinge um jeden Preis fernzuhalten. Doch der politische Druck der Rechten will noch mehr Effizienz an dieser Grenze. Da passiert am Zaun in Gross-Tirol, wie Norditalien jetzt heisst, ein absurder tödlicher Unfall.

Der Roman hat zwei grössere Handlungsstränge: Der eine handelt von der politischen Korruption in Deutschland im Zusammenhang mit der Abschottung und den üblen Geschäften, die damit möglich sind. Der zweite Handlungsstrang beginnt im Senegal, wo mit der globalen Klimaerwärmung die Missernten und Hungerkatastrophen zunehmen. Zwei junge Männer werden von ihrem Dorf auserwählt und finanziert, um ins gelobte Land Europa zu kommen, mit Hilfe von skrupellosen Schleppern.

Es ist ein verwinkelter, verzwickter Politkrimi, der einmal zeigt, wie diese Schlepper arbeiten, und der die politische und wirtschaftliche Bedeutung dieser Flüchtlingswirtschaft herausarbeitet. Eindrücklich!

Jan Zweyer: Starkstrom.

Grafit Verlag, 281 Seiten, 12 Euro.

Der Wiener Langzeitstudent Erik „Erki“ Neubauer gerät in einen rätselhaften Fall um einen offenbar sehr wertvollen Totenschädel. Eigentlich hat er in Abwesenheit seiner straighten Freundin bei der Geburtstagsfeier für seinen Freund Jirschi im „Tschecherl“ nur etwas über die Stränge gehauen und leidet nun wegen übermässigen Alkoholgenusses an einem Filmriss. Doch in den Stunden, an die sich Erki ums Verrecken nicht mehr erinnern kann, muss allerhand geschehen sein. Ein Mord jedenfalls. Und Erki hat plötzlich den erwähnten Totenschädel im Besitz. Und hinter dem sind allerhand illustre Schurken her.

Der Roman hat grossartiges Personal, etwa den cholerischen Musikkritiker Liebkind oder die Stammgäste des Wiener Beisels „Tschecherl“. Ausserdem ist er sehr stilsicher und komisch geschrieben, mit hübschen Anspielungen und Referenzen. Und am Schluss gibt es sozusagen einen doppelten Plot.

Johann Allacher: Der Knochentandler.

Emons Verlag, 254 Seiten, 12 Euro

Regina Flint, Mitarbeiterin der Zürcher Staatsanwaltschaft, hat ein Kind mit dem Kripo-Mann Cavalli. Der allerdings agiert in geheimer Mission in den USA. Cavalli hat nämlich Cherokee-Vorfahren und sucht einen Mann, der seine indianische Familie auslöschen will, aus Rache oder welchen Gründen auch immer … Flint hingegen kommt in die USA, weil in Zürich ein alter Mann mit einer antiken Pistole aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg erschossen bzw. hingerichtet worden ist. Ein Vorfahre des Alten war ein Schweizer, der im Bürgerkrieg ein Gefangenenlager der Südstaatler befehligte. Die Wege von Cavalli und Flint kreuzen sich selbstverständlich kurz vor dem Showdown. Man erfährt viel über Polizeiinterna, aber auch über das Drama des Amerikanischen Bürgerkriegs. Ein breit angelegter, internationaler Krimi, der über die Schweizer Betulichkeit weit hinausgeht. Und das ist gut so.

Petra Ivanov: Alte Feinde.

Unionsverlag, 375 Seiten, 26 Euro

Und wer eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne für einen voluminösen Roman hat oder ganz einfach die Spannung nicht aushält, dem sei zu Kriminalgeschichten geraten. Es gibt da gerade eine vorzügliche Sammlung sehr atmosphärischer, origineller und spannender Stories, die alle in Berlin spielen: Es geht um Frauenmorde in Friedrichshain, das Verschwinden eines Frauenlieblings am Heinrichplatz, Tod am Bahnhof Zoo, unnatürliches Ableben in Berlin Mitte und anderes mehr. Namhafte Autoren und Autorinnen wie Rob Alef, Zoe Beck oder Matthias Wittekindt sowie vielversprechende Newcomer haben in 13 Originalgeschichten einen mörderisch unterhaltsamen Stadtführer zusammengestellt.

Thomas Wörtche (Hg.): „Berlin Noir“.

Culturbooks, 334 Seiten, 15 Euro

Dominik Wendland: „Tüti“

Nur ein Windhauch…

Tüti, die Protagonistin von Dominik Wendlands gleichnamigem Comic, ist tatsächlich genau das, was der Name suggeriert – eine gemeine Plastiktüte. Aber Wendland erzählt nicht nur den Werdegang vom Supermarkt in den heimischen Mülleimer. Tüti erlebt Geschichten und Geschichte – Tüti erlebt nichts weniger als menschliche Dramen: Als sich am Strand eine Möwe in einer umherfliegenden Tüte verfängt und erstickt, scheint das der Tüte eine Seele einzuhauchen. Von nun an fliegt sie umher und erlebt allerlei Abenteuer, die alles andere als harmlos sind. Es geht gleich los mit kriminellen Machenschaften (oder subversiven Aktionen, das ist nicht ganz klar), dann wird die Tüte in ein amouröses Abenteuer verwickelt (inklusive Blowjob, wobei Asphyxie, also Erstickungsfetisch, mindestens genauso auf der Hand gelegen hätte), gerät in eine Aus-einandersetzung zwischen einem Landvogt und dem Volk, die allerdings zu Beginn aussieht wie eine Hausbesetzer-Demo in Berlin. Tüti steigt langsam auf und wechselt die Fronten, ist mal hier und mal da und dann An der Spitze, wie uns das dritte Kapitel erzählt. Das allerverrückteste an dieser irren Geschichte ist aber: Tüti ist zwar mit ihren wehenden, bauchigen Formen und den Trägern, die uns mal wie Beine, mal wie Arme erscheinen, in biomorphen Formen vermenschlicht, sprechen kann Tüti allerdings nicht. Und auch sonst scheint das, was uns immer wieder wie Handeln erscheint, doch eher Zufall zu sein. Tüti ist komplett passiv, und doch hängen fast alle Aktionen mit Tütis Anwesenheit zusammen. Tüti ist ein Katalysator, der wie ein Opportunist die Menschen mal so, mal so beeinflusst, ohne viel Zutun. Tüti ist eine Projektionsfläche, die dem eigentlichen Personal von Wendlands aberwitziger Geschichte ausreicht, um sich letztendlich die Köpfe einzuschlagen. Eine Parabel, die nicht zuletzt auch durch ihre klaren, farbigen Zeichnungen besticht.

Christian Meyer-Pröpstl

Dominik Wendland: „Tüti“.

Jaja Verlag. 88 S.,

Softcover, farbig, EUR 14 / CHF 21.90

Nadine Redlich: „I Hate You. You Just Don‘t Know It Yet“

Hassliebe

Allein der Titel ist schon absolut preiswürdig: I Hate You. You Just Don‘t Know It Yet. Der Inhalt passt dazu wie Kotze beim Kuss. Tatsächlich: „I wish I could go back in time to our first kiss and puke into your mouth“ lautet die Legende eines Sonnenuntergangs am Meer. Wie persönlich Nadine Redlichs kleine, aber böse Trennungsfibel ist – das Büchlein ist „to the love of my life“ gewidmet – entzieht sich meiner Kenntnis, aber ihre Versuche, sich eine zu Hass geronnene Liebe aus der Seele zu kritzeln, zeichnen und schreiben, ist von wütender Schärfe und ebensolchem Witz und für die meisten vermutlich problemlos nachvollziehbar.

Es ist noch nicht lange her, da legte Nadine Redlich mit Ambient Comics einen der verblüffendsten und genialsten Comics der letzten Jahre vor: Sie setzte das musikalische Ambient-Konzept in Bildfolgen um, in denen nichts geschieht und doch eine unterschwellige, anregende Spannung entsteht. Minimalismus pur.

Das gilt auch für I Hate You. You Just Don‘t Know It Yet. Hassgefühle werden möglichst unmittelbar und direkt in Sätze umgesetzt und mit einer simplen, manchmal illustrativen, manchmal weiterführenden oder sarkastischen Kritzelzeichnung bebildert. Hin und wieder gemahnen die Sätze an Gemeinplätze („Someday we will laugh about this“), die man in solchen Phasen halt von sich gibt, oft haben diese Sätze aber einen Twist – oder erhalten ihn durch die Zeichnung. „Our love is like a beautiful vase“ – die Vase ist einmal eine mit einem blutrünstigen Gemetzel bemalte griechische Vase, einmal steht sie kurz vor dem Zerspringen in tausend Scherben, am Schluss ist sie eine Urne. So geht das, wenn man liebt. Und hasst. Einfach wunderbar.

Christian Gasser

Nadine Redlich: „I Hate You. You Just Don‘t Know It Yet“.

Rotopol, 64 S.,

Softcover, einfarbig, EUR 10 / CHF 12.90

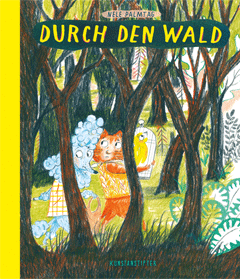

Nele Palmtag: „Durch den Wald“

Im Wald, da sind die…

Manchmal sind die einfachsten Geschichten die besten. Vielleicht findet man deshalb als Erwachsener solch ein Gefallen an Kinderbüchern, vor allem wenn sie so wunderbar illustriert sind, wie Durch den Wald von Nele Palmtag. Die Geschichte ist schnell erzählt: Drei verwöhnte Haustiere, die sich dank der betagten Frau Lieb um nichts kümmern müssen, werden plötzlich aus ihrer Komfortzone geworfen. Denn Frau Lieb kommt ins Krankenhaus, und der Kater, der Pudel und der Kanarienvogel Piep wagen es erstmals, einen Fuss vor die Tür zu setzen, um ihre Fürsorgerin zu besuchen. Dafür müssen die drei durch den finsteren Wald, in dem die „wilden“ Tiere leben, vor denen sie sich so sehr fürchten. Als der Kater in Gefahr gerät, retten ihn die Tiere des Waldes, und im Anschluss findet eine grosse Verbrüderung zwischen Haus- und Wildtieren statt. Nach ihrer abenteuerlichen Reise sind die drei stolz darauf, ihre Angst überwunden zu haben und sagen zu Frau Lieb: „Es macht Spass, das Leben, wenn man etwas wagt.“ Auch wenn der Plot nicht überraschend ist, Palmtags humorvoll unterhaltsame Erzählweise in Wort und Bild, ihre witzigen Reime und lebendigen Illustrationen machen diese Publikation zu etwas wirklich Besonderem. Die farbenprächtigen Buntstift-Illustrationen und ausdrucksstarken Charakterisierungen der Figuren heben das Kinderbuch von der Masse ab, weshalb auch Erwachsene es in ihr Herz schliessen werden. Durch den Wald ist ein beeindruckendes Buch über Mut, Freundschaft und Neugier, das darüber hinaus Jung und Alt beim Lesen auch richtig Spass macht.

Matthias Schneider

Nele Palmtag: „Durch den Wald“.

Kunstanstifter Verlag, 32 S.,

Hardcover, vollfarbig, EUR 20 / CHF 29.90

Jeff Lemire: „Black Hammer“

Fantastisches Füllhorn

Am diesjährigen Comic-Salon Erlangen war eine Ausstellung der kanadischen Comic-Szene gewidmet, in deren Zentrum der zurzeit wohl erfolgreichste kanadische Comic-Zeichner und -Autor stand: Jeff Lemire. Lemire steht zugleich für den gelungenen Spagat zwischen Independent und Mainstream, zwischen Autoren-Comic und industrieller Massenware. Als sein erstes grösseres Werk – die Essex County-Trilogie, die im ruralen Kanada, in dem auch Lemire aufwuchs, angesiedelt ist – erschien, wurde dieses noch dem Autoren-Comic zugeordnet. Doch schon bald schrieb Lemire für die grossen amerikanischen Verlage Superheldengeschichten. Parallel dazu erschienen weiterhin persönlichere und wieder selbst gezeichnete Comics wie Der Unterwasserschweisser, mit dem er seine nahende Vaterschaft verarbeitet hat. Inzwischen sind die beiden Welten, in denen er verkehrt, dicht zusammengewachsen. Und so konnte seine aktuelle Serie Black Hammer entstehen. Hier fungiert er als Autor, das Zeichnen hat er Dean Ormston überlassen. Jener arbeitet auch viel eher im Geist eines individuellen Stils als dem einer industriell gefertigten Superhelden-Reihe und erinnert wohl nicht von ungefähr an Lemires eigene Zeichnungen – vor allem an seine dystopische Scinece-Fiction-Serie Sweet Tooth.

Black Hammer ist ein Füllhorn an Ideen, als wäre es ein Debüt, aber in Form gebracht von einem, der längst souverän alle dramaturgischen Kniffe beherrscht: Eine Farm, wie die, auf der Lemire selber aufgewachsen ist, ist zu einer Art Freiluftgefängnis für eine Handvoll Superhelden geworden. Der grosse Showdown mit dem Anti-Gott endete in einem hellen Blitz, der sie alle an diesen Ort nahe einer langweiligen Kleinstadt schleuderte. Wollten sie fliehen, würden sie an einer unsichtbaren Grenze pulverisiert. Das wissen sie, weil genau das vor zehn Jahren ihrem Helden Black Hammer widerfuhr. Der erste Band webt in den drögen Alltag, den Frust der Gefangenen und deren innere Streitigkeiten die Vorgeschichten der Protagonisten, während im zweiten Band plötzlich eine junge Frau auftaucht – Black Hammers Tochter. Wie Lemire hier ungezügelte Fantastik mit geerdeten Emotionen kombiniert und zugleich ein Zitatenspiel auf Pulp-Ebene entfacht, geht schon deutlich in die Richtung eines Alan Moore mit seinen ausserordentlichen Gentlemen. Eine bemerkennswerte Comic-Reihe ist Black Hammer allemal. Die ersten beiden Sammelbände sind inzwischen auf Deutsch erschienen.

Christian Meyer-Pröpstl

Jeff Lemire: „Black Hammer“. Band 1 & 2.

Splitter Verlag, 184 S. & 176 S.,

Hardcover, farbig, EUR 19,80 & 24,80 / CHF 28.90 & 32.90

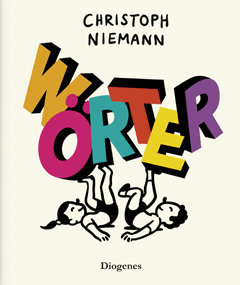

Christoph Niemann: „Wörter“

Schule des Blicks

Gäbe es einen Preis für den klügsten Zeichner, Christoph Niemann wäre immer wieder ein heisser Anwärter darauf. Was er mit dem Zeichenstift anstellt, ist nie ausschliesslich illustrativ, sondern zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Zeichnung und der Beziehung zwischen Wort und Bild – es ist immer klug, verblüffend und doch verspielt.

Der 1970 im deutschen Waiblingen geborene Wahl-New-Yorker Niemann hat sich vor allem als Illustrator für den New Yorker, das New York Times Magazine, Wired und andere Publikationen einen Namen gemacht. Sein Erfolg als Illustrator hält Niemann nicht davon ab, seine zeichnerische Reflektion in freien Arbeiten fortzusetzen und zu vertiefen.

In diese Kategorie gehört die quadratische Fibel Wörter, die vordergründig wirkt wie ein illustriertes Wörterbuch für das erste Lesealter. Dieser erste Eindruck trifft durchaus zu – und doch ist alles, wie immer bei Niemann, ganz anders. Natürlich zeichnet er beim Eintrag „Hund“ einen Klischee-Hund und bei „Vogel“ einen typischen Vogel. In den meisten Fällen indes sind sowohl die Begriffe als auch (und vor allem) ihre Visualisierung unerwartet und schaffen verblüffende Zusammenhänge. „Flucht“ besteht aus zwei Teilen: Links sehen wir die zu einer fernen Tür führenden Fluchtlinien, in die sich rechts ein fliehender Dieb (stereotyp mit Augenmaske und prallem Jutesack über den Schultern) stürzt. Bildtheorie und Comic-Klischee im selben Bild.

Was Niemann mit klangvollen Begriffen wie „Brimborium“ und „Holterdipolter“, aber auch mit simplen Vokabeln und Konzepten wie „jeder“, „draussen“, „drinnen“, „noch einmal“, „unsicher“, „jung“ u.v.m. anstellt, ist so raffiniert, dass es sich in Wörtern allein unmöglich beschreiben lässt. Niemann nimmt 300 bekannte Begriffe und illustriert sie mit einem sofort einleuchtenden Bild. Immer aber besteht zwischen Wort und Bild auch eine Spannung, stets führt das Bild weiter, und diese Spannung erlaubt immer einen überraschenden, neuen Blick auf das Wort, das Bild und die von ihnen verkörperten Konzepte.

Wörter ist eine echte Schule des Blicks und des Sprachverständnisses, aber in erster Linie ist es ein grosses Vergnügen, klug und witzig, das Erwachsene und Kinder gleichermassen begeistert. Der diesjährige „Smartest Illustrator Award“ ist Niemann so gut wie sicher …

Christian Gasser

Christoph Niemann: „Wörter“.

Aus dem Amerikanischen von Kati Hertzsch.

Diogenes Verlag, 352 S.,

Hardcover, farbig, EUR 22 / CHF 30.—

Jared Muralt: „The Fall: Band 1“

Endzeitstimmung

Für seine neue Serie The Fall hat sich Jared Muralt ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: Der Berner Comic-Zeichner, der auch dem Illustrations- und Graphic-Design-Kollektiv BlackYard angehört, will halbjährlich ein neues Kapitel von 24 Seiten veröffentlichen. Der vorliegende erste Band umfasst die Kapitel 1 bis 3 und ist sein dritter Comic. Sein erster, The End of Bon Voyage, bewegte sich im Bereich der Fantastik, das Folgewerk Hellship dagegen war eine realistische Kriegsgeschichte. The Fall hat von beiden etwas: Die Handlung spielt in der Gegenwart, noch dazu in Bern, die gesamte Welt befindet sich jedoch im Ausnahmezustand. Eine Weltwirtschaftskrise und die daraus resultierende Lebensmittelknappheit führen in diversen Ländern zu Bürgerkriegsähnlichen Zuständen, ausserdem breitet sich ein tödliches Virus aus, das immer mehr Opfer fordert. Es kommt zu Plünderungen und Massenpaniken, und auch in der Schweiz werden Teile des Militärs mobilgemacht, um dem drohenden Chaos entgegenzuwirken. Im Zentrum der Geschichte steht eine Familie, bestehend aus Vater Liam und seinen Kindern Sophia und Max, die in einer Quarantänezone festsitzt und bei der Suche nach Essen immer verzweifeltere Massnahmen ergreift.

Der bedrückenden Atmosphäre entsprechend hat Muralt vor allem düstere Farben mit viel Grauanteil verwendet. Darüber hinaus zeichnen sich seine Bilder durch seinen mittlerweile schon typisch zu nennenden Stil aus: Die detailreichen Zeichnungen werden bestimmt durch eine feine Ligne-claire-Variante, die Hintergründe, insbesondere Wolken und Rauch, stellenweise auch Bäume, verraten jedoch ebenso ein gewisses Faible für die japanische Comic-Kunst. Diese Kombination durchzog auch schon Hellship und sorgt auch hier wieder für einen spannungsvollen Kontrast zwischen den schrecklichen Ereignissen, meist verursacht durch die Menschen selbst, und der Schönheit der Natur.

Für Bern-Kenner enthält The Fall eine zusätzliche Ebene, denn Teile der Gegenden, in denen die Handlung spielt, sind deutlich wiederzuerkennen. Auch gibt es weitere Anspielungen auf die Hauptstadt, etwa auf bestimmte Läden oder das Kult-Plattenlabel Voodoo Rhythm. Die Beklemmung, die sich beim Lesen einstellt, wird durch die Darstellung real existierender Orte noch verstärkt. Aber auch ohne diesen Hintergrund wird man unweigerlich in die Handlung und deren Endzeitstimmung hineingesogen, und am Ende kann man es kaum erwarten, bis die Fortsetzung erscheint. Dafür muss man sich aber noch bis November gedulden.

Jan Westenfelder

Jared Muralt: „The Fall: Band 1“.

Tintenkilby, 64 S.,

Softcover, farbig, EUR 15,80 / CHF 25.—

Paolo Bacilieri: „Fun“

Ein Virtuose des grafischen Erzählens

Viele Dinge sind im Alltag so vertraut, dass man nicht fragt, woher sie kommen und weshalb es sie gibt. Kreuzworträtsel zum Beispiel. In Fun erzählt der italienische Comic-Autor Paolo Bacilieri ihre Geschichte – und es macht mächtig viel Spass, sie zu lesen. Bacilieri ist ein Virtuose der Graphic Novel, der viele Register des Erzählens mittels Bildern ziehen kann.

Geschickt setzt er verschiedene Techniken des Autoren-Comics ein, um auch unerwartete Verflechtungen der Kreuzworträtsel mit der Zeitgeschichte aufzurollen: Als etwa 1942 ein Angriff der Alliierten auf die Deutschen bei Dieppe scheiterte, vermuteten englische Militärs, dass ein kodiertes Kreuzworträtsel die Deutschen gewarnt haben könnte.

Erfunden hat das Kreuzworträtsel Arthur Wynne, ein Journalist der Zeitung New York World. 1913 sollte er für die Weihnachtsbeilage «etwas Neues mit Pfiff» entwerfen – und so kam er auf das «Wortkreuzrätsel», wie er es nannte, bei dem die Spieler die gesuchten Begriffe auf rauten-förmig angeordnete Quadrate schrieben. Am 21. Dezember 2013 erschien sein erstes Rätsel in derselben Zeitung, die zwei Jahrzehnte zuvor den ersten modernen Comic veröffentlicht hatte (The Yellow Kid).

Den Siegeszug trat das Kreuzworträtsel in den 1920-ern an, als ihm Wynnes Nachfolgerin, Margaret Farrar, die typische symmetrische Form mit den schwarzen Blindfeldern gab. Das erste Kreuzworträtselbuch verkaufte sich 1924 in nur einem Jahr 400’000 Mal. Schnell verbreitete es sich in Europa und prägte bald verschiedene Spielarten aus, die zwischen Wissensquiz und Sprachspiel pendelten.

In diese sprach- und formverspielte Tradition gliedert sich Bacilieri ein. Am stärksten wirkt Fun, wenn er die quadratische Musterung der Rätsel zur Seitengestaltung nutzt. Die kleinen, über die Seite gestreuten, quadratischen Panels vermitteln zeithistorische oder situative Stimmungen. Zudem können die Leser sie waag- und senkrecht lesen sowie intuitiv Beziehungen herstellen.

Ein Höhepunkt ist das Zwischenspiel in der Buchmitte, indem Bacilieri die biografischen, historischen und fiktionalen Fäden zusammenführt und seine Erzählweise ironisch hinterfragt. Wenn er auf Schriftsteller wie Georges Perec oder Ippolito Nievi eingeht, erreicht Bacilieri Feuilleton-Qualität. Hingegen überzeugt die krimiartige Rahmenhandlung nicht restlos und die Namen der Hauptfiguren – Pippo Quester und Zeno Porno – klingen merkwürdig. Trotzdem: Wer erleben will, wie sich das Lesen einer Graphic Novel vom Lesen eines Romans unterscheidet, findet in Fun besten Anschauungsunterricht.

Florian Meyer

Paolo Bacilieri: „Fun“.

Avant-Verlag, 296 S.,

Hardcover, farbig und s/w, EUR 30 / CHF 47.90

Regina Hofer: „Blad“

Neuanfang

„Ich habe Hunger und Angst vor dem Essen. Mal ganz abgesehen davon, habe ich jeden Begriff verloren, was es heisst, satt zu sein“, erklärt die Protagonistin in Regina Hofers autobiografischem Comic Blad gleich auf der ersten Seite, „als Essgestörte verliert man, neben vielen anderen Dingen, das Gefühl für das eigene Aussehen.“ In ihrem Comic-Debüt erkundet die in Wien lebende Zeichnerin die Komplexität der verschiedenen Faktoren, die zu ihrer Störung beigetragen haben: die bedeutende Rolle des Essens und der damit verbundenen Rituale in der Kindheit, Kommentare der Familie über ihren Körper und ihr Essverhalten, eine früh einsetzende Pubertät … In den Comic integriert finden sich Notizzettel, auf denen Hofer in ihrer Jugend detailliert festgehalten hat, was sie während eines Essanfalls zu sich genommen hat – der Zwang, zu kontrollieren, was sich kaum mehr kontrollieren lässt.

In Blad sucht Regina Hofer nach Bildern, in denen sich ihre Zerrissenheit zwischen einer solchen Sehnsucht nach Struktur und dem Unkontrollierbaren der Störung spiegelt. So zeichnet sich der Comic durch eine klare Seitenkomposition aus, von der nicht abgewichen wird, vier quadratische Panels pro Seite. Gefüllt sind diese mit dem Abbild des Unkontrollierbaren, mit den verzerrten Selbst- und Fremdwahrnehmungen des eigenen Körpers. Verschiedene Inkarnationen der Protagonistin tauchen auf, daneben abstrakte geometrische Formen, aus denen sich Körper bilden, Fragmente, die sich zu ganzseitigen, über die vier Panels ersteckenden Motiven zusammenfinden und wieder auseinanderdriften. Text und Bild treten ebenso immer wieder in Korrespondenz miteinander, mal doppeln sich Erzähltes und Abgebildetes, mal ergänzen sich die Ebenen und mal ist der Text zum Verständnis der Zeichnung notwendig. Auf diese Weise gibt Hofer das Auseinanderdriften von Selbst- und Fremdwahrnehmung, den ambivalenten Blick auf den eigenen Körper, an die Leser weiter.

Ein Studium der „Bildnerischen Erziehung“ in Salzburg wird für die Protagonistin zur Hoffnung, der Enge und dem Unverständnis der Familie zu entkommen und Strategien zu entwickeln, den Selbstzerstörungstrieb statt auf den eigenen Körper in die Kunst zu kanalisieren. Obwohl sie in dieser Zeit den gravierendsten Zusammenbruch wie auch ein endgültiges Zerwürfnis mit ihrem Vater erlebt, bleibt die Hoffnung auf die heilende Kraft der Kunst bestehen: „Ich hasste Salzburg. Hasste mich. Wollte verschwinden… neu anfangen. In einer neuen Stadt. Mit neuen Menschen, und einer neuen Persönlichkeit. Ich beschloss, nach Wien zu gehen. An die Akademie der Bildenden Künste“, heisst es am Ende. Blad ist das Ergebnis dieses Neuanfangs.

Jonas Engelmann

Regina Hofer: „Blad“.

Luftschacht Verlag, 120 S.,

Softcover, s/w, EUR 18 / CHF 24.90

Chris Reynolds: „The New World: Comics from Mauretania”

Die reizvolle Suche nach dem Sinn

Auf meinen Reisen durch Grossbritannien in den 1980er-Jahren entdeckte ich die höchst lebendige Welt britischer Kleinverlags-Comics. Ein Titel, der mich ganz besonders faszinierte, war Mauretania Comics, gezeichnet und geschrieben von Chris Reynolds. Seine schwarz-rot-weiss kolorierten Geschichten, die aussahen wie mit Kugelschreiber gemalt, besassen eine ganz eigene, nie gesehene Anmut. Seite um Seite mit beinahe menschenleeren ruralen und urbanen Panoramen, sterilen Büroräumen, und einer weder wirklich traurig noch wirklich glücklich wirkenden Reihe von Figuren, inklusive einer, die stets einen merkwürdigen Helm trägt.

Die Story hingegen war etwas schwierig zu verfolgen, vermutlich auch darum, weil ich nur die Folgen 4 bis 9, 11 und 12 auftreiben konnte. Ich hoffte, eines Tages aller Folgen habhaft zu werden und somit dem Sinn der Geschichte auf die Spur zu kommen, aber jetzt, wo das Gesamtwerk vorliegt, bin ich noch verwirrter als je zuvor. The New World: Comics from Mauretania ist ein wunderbares Album, es versammelt alle Folgen von Mauretania, zudem eine Graphic Novel, einen Roman und mehr als ein Dutzend Kurzgeschichten. Nachdem ich das ganze Buch dreimal durchgelesen habe, kann ich beruhigt sagen, dass es müssig wäre, einen Sinn dahinter zu suchen – es gibt keinen, jedenfalls nicht in der Art traditioneller Erzählweisen.

Die Comics von Chris Reynolds spielen in einer „Schönen neuen Welt“ irgendwann in der nahen Zukunft, nachdem die Erde von Aliens erobert wurde. Allerdings sieht man diese kaum und sie scheinen auch nicht sehr an unserem Planeten interessiert zu sein, abgesehen von Kohlebergwerken. In einer Welt, in der es einen Krieg gegeben zu haben scheint und die arg dezimierte Bevölkerung zu einer neuen Religion bekehrt wird, treffen wir auf eine Gruppe von Menschen, die eigentlich nichts anderes wollen als ein normales Leben führen.

Die Mauretania-Comics sind nicht einfach zu beschreiben, aber ich kann sie gar nicht genug loben und empfehlen. Wer Twin Peaks, The Prisoner, die Werke von Raymond Pettibon, Samuel Beckett oder Stanislaw Lem liebt, wird auch Chris Reynolds’ Geschichten verschlingen. Ich glaube, ich werde The New World: Comics from Mauretania noch oft lesen, immer in der Hoffnung, einen Sinn dahinter zu entdecken, der mir aber bestimmt weiterhin entgehen wird. Aber gerade darin liegen Schönheit und Reiz dieses Werks.

Mark David Nevins

Chris Reynolds: „The New World: Comics from Mauretania”.

New York Review Comics, 276 S.,

Softcover, s/w, $ 24.95

Hubert Reeves & Daniel Casanave: „Das Universum”

Wieso das Universum freundlich und schön ist

«Wahrheit vor Schönheit: Unser Universum ist hässlicher als wir dachten», schrieb unlängst die populärwissenschaftliche Zeitschrift New Scientist. Täuschen wir uns vielleicht, wenn wir annehmen, die Welt sei schön?

Wie dem auch sei, im Prinzip ist das auch nicht die Schlüsselfrage, sondern eher eine Art auszudrücken, dass die Gesetze, die im Universum walten, anders sein können als wir sie uns im Alltag vorstellen. Zumal, wenn man sie mit dem rigorosen Blick des Naturwissenschaftlers untersucht. Dieses Bild einer strengen, kargen Welt hat einen unerbittlichen Beigeschmack, der den Menschen ihre Handlungsfreiheit und den Sinn ihres Lebens zu rauben scheint.

Das ist nicht das Bild, das der Astrophysiker Hubert Reeves zusammen mit dem Comic-Zeichner Daniel Casanaves in dem schmalen Bändchen mit dem schmucken Titel Das Universum. Kreativität im Kosmos und in der Kunst vermittelt. Gleich im allerersten Satz entkräften sie die Vorstellung eines hässlichen und unerbittlichen Universums.

«Die Sterne machen keine Musik. Sie machen Krach. Einen gewaltigen Lärm», erklärt da Hubert Reeves unvermittelt. «Doch glücklicherweise können wir den Lärm nicht hören. In der Leere zwischen den Sternen gibt es keine Luft, die den Schall transportieren könnte», fährt er, der im Comic die Rolle eines Lotsen übernimmt, fort, und der Leser sieht ihn, wie er des Nachts unter einem freien Sternenhimmel durch eine ruhige, von Gehöften und Hügeln gesäumte Landschaft spaziert.

Die Szene steht sinnbildlich für Reeves’ Auffassung, wonach Natur und Kultur keine Gegensätze sind, sondern eine sinnvolle und kreative Einheit bilden. Auf den folgenden 60 Seiten begleitet ihn der Leser auf eine Reise und erfährt, was die Naturwissenschaften heute über das Universum wissen, und was diese Erkenntnisse mit Literatur, Kunst, Musik und Gesellschaft verbindet. Bemerkenswert: Man lernt Schriftsteller, Maler und Komponisten kennen, aber keine Grundlagenforscher – die wissenschaftlichen Erkenntnisse drücken sich in Bildern aus, nicht in Personen.

Am Ende folgt Reeves‘ Schlüsselbotschaft: «Des Menschen Aufgabe ist es, das Werk des Kosmos fortzusetzen und die Welt noch schöner zu machen.» Casanave seinerseits setzt diese Reise routiniert in Bilder um, die in der Tradition des franko-belgischen Comics stehen und die Erläuterungen des Physikers sparsam, doch wirkungsvoll ergänzen. Sie tragen ihrerseits zu einem durchwegs freundlichen und versöhnlichen Bild des Universums, der Forschung und der Künste bei.

«Das Universum» ist eher ein Bildungs- als ein Sach-Comic oder ein grafischer philosophischer Essay. Zugleich ist der Band ein gutes Beispiel für die ganze Reihe Die Comic-Bibliothek des Wissens, in der Experten und Zeichner ein Wissensgebiet verständlich machen. Weitere Bände widmen sich Themen wie dem Internet, der künstlichen Intelligenz, den Bienen oder dem Zufall.

Florian Meyer

Hubert Reeves & Daniel Casanave: „Das Universum”.

Jacoby & Stuart, 68 S.,

Hardcover, farbig, EUR 12 / CHF 17.90

Maximilian Hillerzeder: «Als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin, Teil 01»

Auf nach «Bremen»

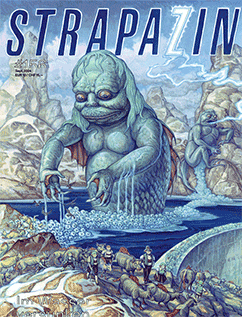

Maximilian Hillerzeder startete den Comic Als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin 2016 in seinem Hillerkillers Zeugblog, quasi als «Prequel to the sequel» zum 2014 erschienenen Als ich mal auf hoher See verschollen war. Für letzteres Büchlein mit einem sich in einem rötlichen Schwall übergebenden gigantischen grellgrünen Seemonster auf dem Titel erhielt Hillerzeder damals den ICOM-Preis für den besten Independent-Comic. Schon das See-Stück war neben aller Albernheit formal verspielt und sur-realistisch durchtrieben – der Wüsten-Comic ist es noch mehr, und man merkt ihm die zeichnerische Weiterentwicklung und grössere grafische Experimentierfreude an.

Ein hagerer junger Mann mit Lockenschopf und Brille namens Hillerzeder findet sich in einem fahlgelben, von Rasterfolie schattierten Meer aus Wüstensand wieder, und wie er da eigentlich hingekommen ist, weiss wohl nur der Erzähler des Comics. Das Ziel des Sandgestrandeten ist Bremen oder besser «Bremen», eine sozusagen mystisch überhöhte Idee, die mit der realen Stadt eher weniger gemein hat. Dort trifft der Held den Mexikaner mit der blau-roten Kopfmaske (bekannt aus Als ich mal auf hoher See verschollen war), der ihn in einer durchzechten Nacht für eine Mission anheuert. Das sehr patente queere Wesen Fran, das die beiden aus so mancher brenzligen Lage herausboxen wird, vervollständigt das Trio. Im Hintergrund zieht ausserdem noch ein geheimnisvoller bulliger Typ in Muskelshirt und Trainingshose, über dessen Sonnenbrille ein magisches Auge auf der Stirn prangt, irgendwelche Strippen.

Die Handlung ist einigermassen abstrus, aber mit originellen Einfällen gespickt. So nimmt Fran Hillerzeder zur Vorbereitung der Mission erst einmal mit ins «Internet»: Ein altertümlich wirkendes Haus mit einem von Katzenfiguren gesäumten Portal, vor dem eine Flamme fackelt. Innen türmen sich Bücher in Regalen bis zur Decke, ein Vorhang und ein finster aussehender Aufpasser trennen das «Darknet» ab – und als «Bibliothekar» fungiert der Mann mit dem dritten Auge.

Der 1991 geborene Hillerzeder, der in Leipzig Illustration studiert, gehört zu einer regen deutschen (Independent-)Comic-Szene, die im Auge zu behalten sich lohnt, weil sie jede Menge Entdeckungen verspricht. Als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin ist nicht der grosse Wurf wie Hillerzeders ebenfalls aktueller, allerdings komplexerer und bei allem Witz hintergründigerer Comic Maertens – aber eine schöne und unterhaltsame Spielerei.

Barbara Buchholz

Maximilian Hillerzeder: «Als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin, Teil 01».

Edition Kwimbi, 76 S.,

Softcover, farbig, EUR 12,99

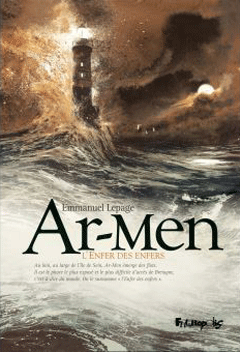

Emmanuel Lepage: «Ar-Men»

Bildgewalt am Ende der Welt

Das Ende der Welt liegt im Westen der Bretagne, jedenfalls, wenn man den Namen des französischen Departements Finistère wörtlich nimmt – abgeleitet aus der lateinischen Bezeichnung Finis Terrae, also Ende der Erde. Und wiederum am Ende des Weltendes – zehn Kilometer vor der île de Sein – trotzt der Leuchtturm Ar-Men der Brandung des Atlantiks. Hierhin hat sich Germain verschanzt, offensichtlich auf der Flucht vor Geistern seiner Vergangenheit. Er ist die Hauptfigur in Emmanuel Lepages Comic Ar-Men, der im Überformat mit grosser Bildgewalt beeindruckt: Über eine Doppelseite wogt und gischtet zum Beispiel der Ozean in allen Schattierungen von Schaumweiss über Flaschengrün bis zu dunklem Petrol, darüber gleitet eine Möwe mit weit ausgebreiteten Schwingen, und am Horizont dräut ein grau-schwarz verwaschener Himmel, vor dem sich der winzig wirkende weisse Leuchtturm abhebt, an dessen Sockel das Salzwasser leckt.

Ar-Men bedeutet auf Bretonisch Felsen oder Stein, das erfahren wir bei der Lektüre ebenso wie den Beinamen dieses zum Mythos erhobenen Leuchtturms: «L‘enfer des enfers», die höllischste aller Höllen, dessen Besatzung Stürmen und Fluten komplett ausgeliefert war.

Der bretonische Zeichner und Autor Emmanuel Lepage – bekannt für dokumentarische Comics wie Ein Frühling in Tschernobyl, Reise zum Kerguelen Archipel oder Weiss wie der Mond – widmet sich hier nach Recherchereisen in die Ukraine, den Indischen Ozean oder die Antarktis seiner Heimatregion. Dabei handelt es sich um eine fiktive Geschichte, die auf Recherchen vor Ort basiert.

Lepage lässt also den Leuchtturmwärter Germain und dessen Kollegen Louis in den 60er-Jahren ihren einsamen und harten Dienst tun. Durch erzählerische Konstruktionen – die zuweilen etwas schwerfällig wirken – webt er bretonische Legenden oder die spektakuläre, weil sehr aufwendige und gefährliche Baugeschichte des Leuchtturms in seine Fiktion ein. Die verschiedenen Zeitebenen heben sich auch durch die Kolorierung voneinander ab: In Sepiatönen wird das Schicksal eines jungen Mannes geschildert, der den Turm zu bauen half, die Legende um die versunkene Stadt Ys leuchtet in helleren Farben, während ein Grün, ein Blau oder der bronzefarbene Schein der Petroliumlampen Germains Erzählzeit markieren. In nüchternem Schwarzweiss ist der Epilog gehalten, der knapp schildert, wie Lepage Ar-Men 2015 zusammen mit den beiden letzten Wärtern besuchte, die bis 1990 das Signalfeuer hüteten. «Mein Leben war vergangen wie drei helle Blitze», lässt Lepage Germain beim Verlassen des Leuchtturms sagen – eine Reminiszenz an den Comic Trois éclats blancs seines Landsmannes Bruno Le Floc’h sowie an das Lichtsignal, das Ar-Men seit 1990 automatisch aussendet.

Barbara Buchholz

Emmanuel Lepage: «Ar-Men».

Splitter Verlag, 96 S.,

Hardcover, farbig, EUR 19,80 / CHF 29.90

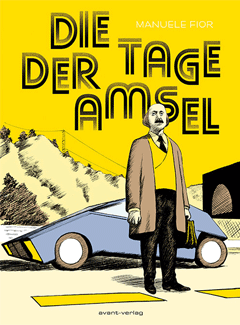

Manuele Fior: „Die Tage der Amsel“

Inspiriert

„Ich denke, mir geht’s gut. Aber hört bitte auf, mich zu fragen, wie es mir geht“, erklärt der Erzähler in Manuele Fiors Comic-Shortstory Wie es uns geht. Dieser versucht, seine Stadt nach den Anschlägen auf den Club Bataclan zu erfassen: „Ich schaue mich um. Ich versuche, die Unterschiede zum Paris von vorher zu finden.“ Im kleinen Format kann man als Comic-Zeichner viel schneller auf solche Erschütterungen im Alltag reagieren, und so hat Fior in den letzten zehn Jahren neben Graphic Novels wie Fräulein Else oder Die Verwandlung immer wieder kürzere Comics gezeichnet, in denen er nicht nur tagespolitische Fragen reflektiert, sondern in ihrer Gesamtheit auch die Vielseitigkeit seiner Zeichenkunst abgebildet hat. Zehn solcher kürzerer Arbeiten sind nun unter dem Titel Die Tage der Amsel gesammelt erschienen und für jede Story findet Fior einen eigenen Tonfall, einen eigenen Stil. So erinnert Wie es uns geht an vergilbte Fotos von Paris, worin die Sehnsucht nach einem Einfrieren der Zeit gespiegelt wird, nach einem Blick zurück in eine vermeintlich unschuldige Vergangenheit, während gleichzeitig die Vergänglichkeit in Bilder gefasst wird. Krisenmomente wie die Anschläge, Tod, Krankheit und Verlust, sind es, die sich als roter Faden durch die Geschichten ziehen. In der am Stil der Ligne claire orientierten Story Hilfe verliert der Protagonist David im Tempelhofer Park in Berlin seinen Sohn, im Zweiseiter Postkarte aus dem Salento, der in sommerlichen Farben einem Paar in die Beziehungskrise folgt, sind in die Momentaufnahme eines Tages im Sommer – in die persönliche Krise – die grossen Fragen nach Tod und Vergänglichkeit eingeschrieben. Die Stile, mit denen Fior experimentiert, sind – so wird schnell deutlich – niemals Selbstzweck, sondern Teil der vielschichtigen Reflexion, die Fior auch in diesem kleinen Format anstellt. Wenn er in Die Geschichte von Gabriel C. an Aquarelle von Klimt erinnernde kriegsversehrte Männer und ihre psychischen Abgründe anhand von Krankenakten dieser Zeit zeichnet, so spiegelt die Ästhetik ebenso den damaligen Zeitgeist wie die mit Zombiefilmzitaten gespickte Beschreibung einer Klassenfahrt ins Paris der Gegenwart. Im ersten Fall steht das Abgebildete in seiner Drastik den Skandalbildern von Schiele um nichts nach, im zweiten Fall ist es gerade die Klarheit der Farben und Umrisse, die die Abgründe und die Einsamkeit der Protagonistin erst deutlich hervortreten lässt. „Ich sitze auf dem Felsen und lese Ariost. Es gelingt mir nicht, etwas anzufangen und ich habe keinerlei Inspiration für ein Bild“, reflektiert der Maler Arnold Böcklin im Einseiter Der Maler während einer Thermalkur. Dieses Problem scheint Fior nicht zu haben, auch im kleinen Format sind seine Arbeiten ebenso inspiriert wie inspirierend.

Jonas Engelmann

Manuele Fior: „Die Tage der Amsel“.

Avant-Verlag, 104 S.,

Hardcover, farbig, EUR 22 / CHF 35.90

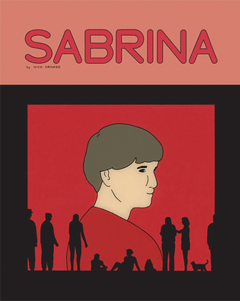

Nick Drnaso: „Sabrina“

Anleitung zum Paranoia-Staat

Dem ungeschulten Auge mögen die Zeichnungen von Nick Drnasos Sabrina simpel erscheinen. Seine Charaktere sind oft ausdruckslos, man erkennt nicht immer, ob sie lachen oder weinen. Ihre Umgebung ist in strengen Rastern gezeichnet. Drnasos Zeichnungen erinnern an Illustrationen für Safety Cards in Flugzeugen. Doch zielt der Stil des US-Comic-Autoren aus Chicago darauf ab, sich in starkem Kontrast zur Handlung zu setzen, die sich um einen brutalen Mord und Verschwörungstheorien dreht.

Auf den ersten Seiten sehen wir die titelgebende Figur Sabrina und ihre Schwester Sandra, wie sie zu Hause über Sabrinas Freund und eine gemeinsame Fahrradtour sprechen. Danach verlässt Sandra das Haus und wird ihre Schwester nie mehr wiedersehen. Sabrina verschwindet nämlich kurz darauf spurlos. Die Ereignisse drehen sich hauptsächlich um ihre Schwester Sandra, Sabrinas Freund Teddy und Calvin Wrobel, einen Berufssoldaten, bei dem Teddy nach Sabrinas Verschwinden Unterschlupf sucht. Teddy ist klar von diesem Ereignis überfordert und scheint nichts mehr damit zu tun haben zu wollen. Wrobel kämpft selber mit familiären Problemen und kann Teddy ausser einem Dach über dem Kopf nicht viel bieten. Sogar der Kühlschrank bleibt für den Gast leer. Die drei Protagonisten isolieren sich immer mehr: Sandra versucht ihr Leid mit Fremden zu teilen, Teddy hört am Radio Verschwörungstheorien à la Info-Wars und Wrobel geht seiner Nachtarbeit nach, spielt Ego-Shooter und scannt im Bett Social-Media-Nachrichten. Nachdem Sabrinas Verschwinden viral geht, werden sie Opfer von Fake-News und stehen selber im Zentrum von Verschwörungstheorien. Sabrina geht der Frage nach, wie es ist, im medialen Mittelpunkt zu Zeiten von Social Media und Falschnachrichten zu stehen. Auf über 200 Seiten beschreibt das Buch eine erschreckend aktuelle Momentaufnahme von Mikro-Paranoias (Chris Ware), die sich im Verborgenen entwickeln, aber sich bald zu etwas Schrecklichem zu entfalten drohen. Drnaso zeichnet ein kühles, aber erschreckend realistisches Bild der heutigen Gesellschaft.

Giovanni Peduto

Nick Drnaso: „Sabrina“.

In Englisch. Granta Books, 208 S.,

Hardcover, farbig, EUR 15,99 / CHF 29.90

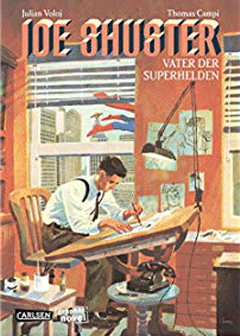

Julian Voloj & Thomas Campi: „Joe Shuster. Der Vater der Superhelden“

Amerikanischer Traum?

Man kennt sie, die tragische Geschichte über die beiden Superman-Erfinder Jerry Siegel und Joe Shuster, doch Julian Voloj erzählt sie in seinem Comic mit einer Eindringlichkeit, dass einem beim Lesen über all die Ungerechtigkeit, die die beiden Comic-Visionäre erfahren haben, regelrecht der Atem stockt. Was anfangs wie die Erfüllung des American Dream ausgesehen hat, nämlich die Publikation ihres Comics, entwickelt sich für die beiden jugendlichen Superhelden-Erfinder zu einem jahrzehntelangen Albtraum. Am tiefsten Punkt dieser unsäglichen Geschichte schläft der fast erblindete 61-jährige Shuster auf Parkbänken, um seinen Bruder nicht weiter finanziell zu belasten, während die Superman-Rechteinhaber die Filmrechte verkauft haben, und der erste Superman-Film für 15 Millionen Dollar produziert wird. Shuster und Siegel hatten in ihrer Naivität für den ersten Scheck über 130 Dollar alle Rechte an der Figur und der Geschichte verkauft. Erst nach dem Boom der Superhelden, den sie mit ihrer Figur ausgelöst hatten, und den hohen Superman-Verkaufszahlen und Lizenzeinnahmen dämmert ihnen, dass sie zwar für ihre Arbeit bezahlt werden, den Löwenanteil an den Einnahmen aber ihre Verleger machen. Für seine Recherchen konnte der preisgekrönte Autor Julian Voloj eine bisher nicht aufgearbeitete Sammlung von Briefen und Dokumenten von Joe Shuster sichten, wodurch sein Comic-Projekt neue und sehr persönliche Einsichten in Shusters Drama ermöglicht. Voloj gelingt es in seiner Dramaturgie, die Ereignisse wie in einem Krimi zu schildern, der zugleich ein Sittengemälde der amerikanischen Kriegs- und Nachkriegsgesellschaft ist, in der antisemitische und antikommunistische Lobbyisten Politik und Gesellschaft beeinflussen. Wer sich für Comic-Kultur und das Superhelden-Genre auch nur im Entferntesten interessiert, kommt an diesem beeindruckenden Werk nicht vorbei.

Matthias Schneider

Julian Voloj & Thomas Campi: „Joe Shuster. Der Vater der Superhelden“.

Carlsen Verlag, 176 S.,

Hardcover, vollfarbig, EUR 19,99 / CHF 31.90

Alberto Breccia: „Lovecraft“

Angst vor dem Unbekannten

Ich bin kein Fan von Blut, schon gar nicht von explizitem Horror. Der Psychiater Fredric Wertham hatte nicht Unrecht, als er in den 1950ern gegen die blutrünstigen Gruselcomics ankämpfte. Mit abgetrennten Köpfen kann man schockieren, doch bleibt’s ein billiger Trick, um die Verkaufszahlen zu steigern.

Wie zeichnet man also das Grauen? Auf der Suche nach gelungenen Werken kommt mir spontan der Horror-Comic Seven Block (1990) von Chuck Dixon und Jorge Zaffino in den Sinn. Er stellt wegen eines gelungenen Spannungsbogens und dem unausgesprochenen Grauen, mit dem der Leser am Ende konfrontiert wird, ein lesenswertes Beispiel dieses Genres dar. Ebenso eine Lektüre wert ist die soeben erschienene Sammlung der „Cthulhu-Mythen“ des US-amerikanischen Horror- und Fantasyschriftstellers Howard Phillips Lovecraft, die durch den uruguayischen Autor Alberto Breccia (1919-1993) in den 1970er-Jahren mit Hilfe des Szenaristen Norberto Buscaglia adaptiert wurden. Breccia gelingt es dank zwei Eigenschaften, das unbeschreibliche Grauen festzuhalten: Einerseits indem er fast gänzlich auf Dialoge (bzw. Sprechblasen) verzichtet, die Geschichten durch einen Ich- oder allwissenden Erzähler in Textboxen vermittelt und so eine unheimliche Distanz zwischen Leser und Protagonisten schafft, andererseits mit einer Collage-Technik, an der Breccia lange experimentiert hat und mit der er Zeichnungen, Fotografien und gemusterte Strukturen verbindet. In einem Interview (im Nachwort von Latino Imperato zitiert) spricht er über den Zusammenhang zwischen seiner Technik und dem Grauen, das er ausdrücken will: „Ich habe den Ungeheuern der Cthulhu-Mythen […] eine amorphe Form gegeben, weil ich wollte, dass der Leser selbst etwas hinzufügt, meine Gebilde nutzt, um darauf seine eigenen Ängste zu projizieren“. Und so wird eines von Lovecrafts berühmtesten mythologischen Kreaturen – Cthulhu – als unerkennbares Wirrwarr von schwarzen, tentakelartigen Pinsel-strichen dargestellt. Eine „namenlose Scheusslichkeit“, deren Anblick alleine töten kann und in der jeder seine eigenen Ängste widerspiegelt sieht.

Giovanni Peduto

Alberto Breccia: „Lovecraft“.

Avant Verlag, 126 S.,

Hardcover, s/w, EUR 29 / CHF 43.90

von Meyer Pröbstel

Altmeister Bilal eröffnet mit Bug erneut eine Trilogie. Stilistisch bleibt er bei Altbewährtem, das er seit den 90er-Jahren in seinem Werkzeugkasten führt: In verwaschenem Grau, Blau und Grün gehaltene Bleistift- oder Kreide-Zeichnungen, und auch das Genre des dystopischen Science Fiction ist ihm wohlbekannt. In Bug setzen zu Beginn Worte wie EDV-Devitalisierung oder Ent-digitalisierung die Prämisse, als plötzlich im Jahr 2041 alle digitalen Daten verschwunden sind – wie aufgesaugt. Ein Vater auf einer Raumstation, eine Tochter, die entführt wird, und eine Mutter mit einem neuen Lebenspartner, stehen im Zentrum dieses spannenden, unheilvollen SF-Thrillers.

Enki Bilal: „Bug – Buch 1“.

Carlsen, 88 S.,

Hardcover, farbig, EUR 24 / CHF 38.90

–

–

–

Mit seinen 34 Jahren hat Bastien Vivès schon jetzt ein erstaunlich umfangreiches und vielfältiges Werk vorgelegt, dessen grosse Klammer die zarte Darstellung von Gefühlen ist. Mit Eine Schwester widmet er sich dem sexuellen Erwachen seines 13-jäjhrigen Protagonisten. Antoine macht mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder Ferien am Meer, als eine Freundin der Mutter und ihre 16-jährige Tochter zu Besuch kommen. Die offene, herzliche Hélène nimmt Antoine unter ihre Fittiche, und das schliesst Körperlichkeit mit ein. Mit eleganten Zeichnungen, die die flirrende Hitze erahnen lassen, schafft es Vivès, dass man sich als Erwachsener beim Lesen von Erotikszenen zwischen zwei Jugendlichen nicht komisch vorkommt, sondern neben leichter Erregung vor allem berührt ist.

Bastien Vivès: „Eine Schwester“.

Reprodukt, 216 S.,

Hardcover, zweifarbig, EUR 24 / CHF 36.90

–

–

–

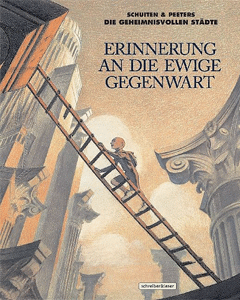

Der Filmemacher Raoul Servais trug die Idee zu Taxandria schon seit den frühen 70er-Jahren mit sich herum. Erst Ende der 80er-Jahre nahm das Projekt dann Gestalt an und sollte – teilanimiert mit Hilfe von François Schuitens Skizzen und einer Überarbeitung von Alain Robbe-Grillet – realisiert werden. 1994 wurde der Film schliesslich fertiggestellt und war nach etlichen Änderungen und Anpassungen an den Markt nicht mehr das, was er sein sollte. Ein Misserfolg, sowohl an der Kinokasse als auch in künstlerischer Hinsicht. Zusammen mit seinem Partner Benoît Peeters hat Schuiten mit Erinnerungen an die ewige Gegenwart im Jahr 2009 eine „Variation über Taxandria“ als Comic realisiert, die der Ursprungs-idee huldigt und sich perfekt in das Langzeit-projekt von Schuiten & Peeters – Die geheimnisvollen Städte – einfügt: Aimé, das einzige Kind in Taxandria, entdeckt eines Tages ein Buch, das von der grossen Katastrophe erzählt, die zu der Diktatur führte, in der es lebt. Maschinen sind verboten, nur die Gegenwart zählt. Doch Aimé will die Vergangenheit erkunden und eine Zukunft erleben.

Schuiten & Peeters: „Erinnerung an die ewige Gegenwart“.

Schreiber & Leser, 80 S.,

Softcover, farbig, EUR 22,80 / CHF 35.90

–

–

–

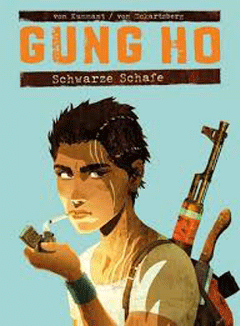

Die erste Besonderheit der deutschen Serie Gung Ho von Benjamin von Eckartsberg und Thomas von Kummant ist, dass sie zuerst in Frankreich erschienen ist. Die zweite Besonderheit sind sicherlich die Zeichnungen, die ungewöhnlich naturalistisch und detailreich angelegt sind und eine sehr anziehende Leuchtkraft haben. Dem steht das Szenario entgegen: In einer kleinen Enklave schützen sich versprengte Menschen vor der Weissen Plage und den sogenannten Reissern. Zwei latent aufsässige Brüder kommen neu in die scheinbar harmonische Siedlung, doch schnell zeigen sich die Risse in der Gemeinschaft, die das beengte Zusammenleben und die permanente Bedrohung in ständiger Alarmbereitschaft mit sich bringen. Im Zentrum stehen aber immer die Jugendlichen. Bis 2019 müssen die Leser noch auf den vierten Band der fünfteiligen Serie warten.

Von Kummant & Von Eckartsberg: „Gung Ho“.

Band 1 bis 3. Cross Cult, 80 S.,

Hardcover, farbig, EUR 22 / CHF 31.90

–

–

–

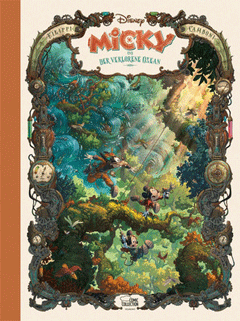

Nach Loisel, Trondheim & Keramidas sowie Cosey und zuletzt Tebo haben sich nun Denis-Pierre Filippo und der italienische Disney-Zeichner Filipo Camboni daran gemacht, Micky Maus in einem anderen Licht zu zeigen: Micky und der verlorene Ozean ist ein opulent gezeichnetes Science-Fiction-Abenteuer im Retrolook – eine Art Steampunk-Variante von Micky. Die Hauptfiguren sind so, wie wir sie kennen, die Zeichnungen machen aus dem Abenteuer aber ein überbordendes psychedelisches Erlebnis.

Filippo & Camboni: „Micky und der verlorene Ozean“.

Egmont Comic Collection, 64 S.,

Hardcover, farbig, EUR 29 / CHF 43.90

–

–

–

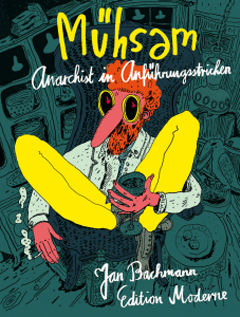

Jan Bachmann setzt dem recht unbekannten Dichter Erich Mühsam ein Denkmal: Mühsam – Anarchist in Anführungsstrichen erzählt von dem Poeten, der in ständiger Geldnot Verwandte anschnorrt, auf Mäzene hofft, zur Kur geht, ähnlich mittellose Freunde trifft und schliesslich nach München zieht, wo er später massgeblich an der Ausrufung der Räterepublik beteiligt ist. Bachmann ist offensichtlich vom Zeichenstil der Gruppe um den Verlag L‘association, vor allem von Joann Sfar und Christophe Blaine beeinflusst. Ein dynamischer Strich, verzerrte Perspektiven und ein trockener Humor machen Mühsam zu einem kurzweiligen Einblick in eine Künstlerseele, der auf den Tagebüchern des Dichters basiert, aber recht frei mit den anekdotischen Details verfährt.

Jan Bachmann: „Mühsam – Anarchist in Anführungsstrichen“.

Edition Moderne, 96 S.,

Softcover, farbig, EUR 19 / CHF 24.—

Biografien

Massimo Milano

*1968 in Cellino San Marco (I)

Lebt und arbeitet als Illustrator und Kunstschaffender in Zürich.

Leseempfehlung: Vallat, Edition Moderne, ISBN 3-907055-79-9

www.massimomilano.ch

Richard Short

*1981 in Hartlepool (GB)

Lebt und arbeitet als Rechtsanwalt und Zeichner in London.

Seine Klaus-Bücher wurden auch in Frankreich und Italien publiziert.

Leseempfehlung (englisch): Klaus Magazine Nr. 2 und 3, Breakdown Press,

Webshop:

www.breakdownpress.com/store

www.instagram.com/klausdogram/

Gilles Rochier

*1968 in Ermont (F)

Lebt und arbeitet als Illustrator und Comicautor in Colombes.

2018 Einzelausstellung und Nominierung von La petite couronne als bestes

Album am internationalen Comicfestival Angoulême.

Zahlreiche Publikationen u.a. im Eigenverlag, 6 pieds sous terre, Casterman

Leseempfehlung (französisch): TMLP, 6 pieds sous terre, ISBN 978-2-35212-067-4

www.instagram.com/gillesrochier

twitter.com/gillesrochier

Katia Fouquet

*1975 in Ludwigshafen (D)

Lebt und arbeitet als Zeichnerin in Berlin.

2018 Einzelausstellung am Comicfestival BD Aix-en-Provence.

Publiziert u.a. in Spring, Hohe-Luft-Magazin, Die Zeit, Le Monde Diplomatique.

Leseempfehlung: Jonas oder der Künstler bei der Arbeit,

Büchergilde Gutenberg, ISBN 978-3-86406-025-0

www.katiafouquet.com

Tom Gauld

*1976 in Aberdeen (SCT)

Lebt und arbeitet als Zeichner und Illustrator in London.

Publikationen u.a. in The Guardian, New Scientist, The New Yorker.

Seine Bücher erscheinen auf Deutsch bei Reprodukt und Edition Moderne.

Leseempfehlung: Kochen mit Kafka, Edition Moderne, ISBN 978-3-03731-176-9

www.tomgauld.com

Yannis la Macchia

*1985 in Genf (CH)

Lebt und arbeitet als Zeichner in Lyon.

Gründungsmitglied des Genfer Kollektivs und Verlags Hécatombe éditions.

2018 Des bâtisseurs – Nominierung als bestes Album am internationalen

Comicfestival Angoulême.

2005 Auszeichnung der Stadt Genf mit dem Prix Rodolphe-Töpffer für

The Beauty & New Fashion Hall, Hécatombe.

Leseempfehlung (französisch): Des bâtisseurs, Atrabile, ISBN 978-2-88923-055-6

www.yannislamacchia.com

Barbara Meuli

*1988 in La Chaux-de-Fonds (CH)

Lebt und arbeitet als Comicautorin in Genf.

Mitglied des Genfer Kollektivs und Verlags Hécatcombe éditions wo auch

ihre Arbeiten erscheinen.

Leseempfehlung (französisch): Acéphale, Hécatombe, Webshop: www.hecatombe.ch/shop

www.meulib.tumblr.com