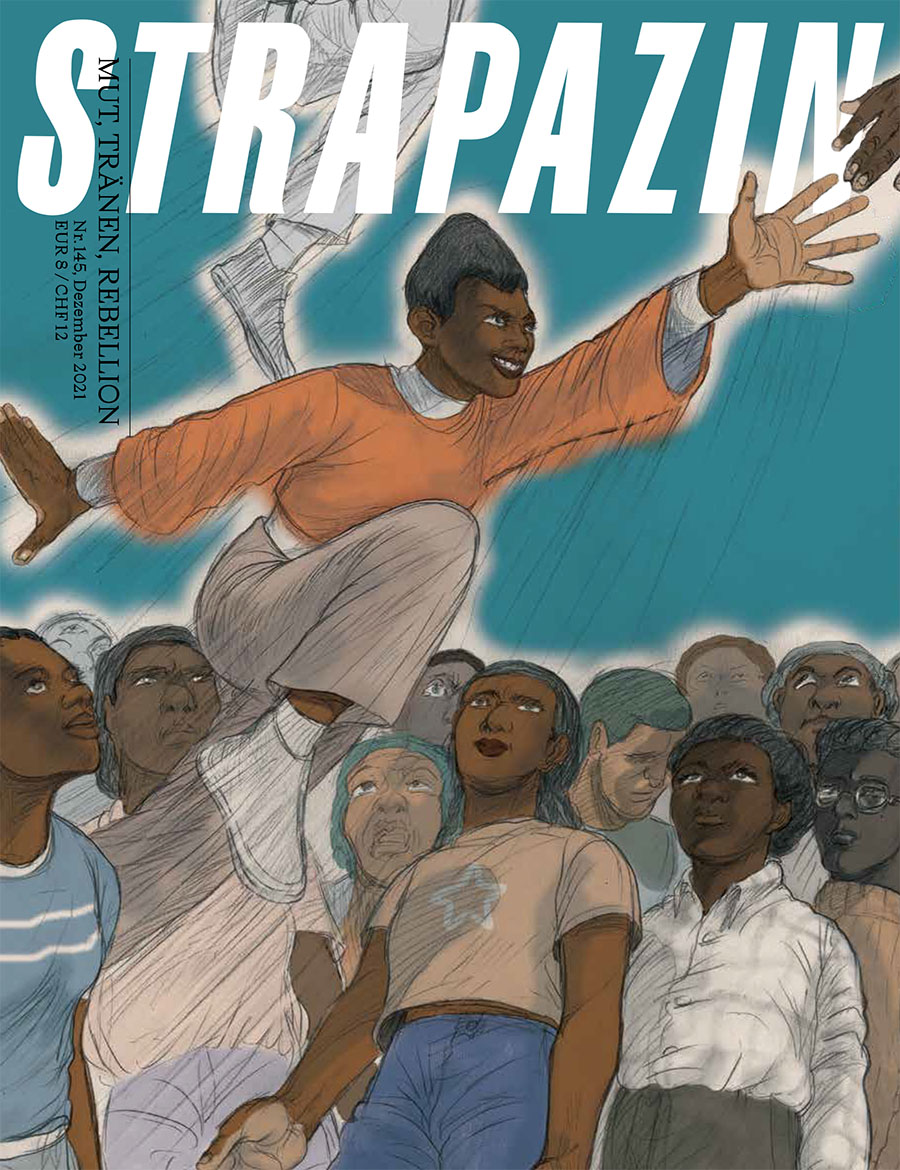

MUT, TRÄNEN, REBELLION

144<|>146

MUT, TRÄNEN, REBELLION

von

NYGEL PANASCO / Apostasia

SABIAN BAUMANN / …

ANNA ROSENWASSER / Protest mit wenig an

MIA OBERLÄNDER / …

FANNY VAUCHER / Das Sofortverkleben der Besitzer*innen der Welt

ANNA ALBISETTI / Geh uns aus der Sonne, parkiertes Kapital

ROLAND BURKART / …

ANAÏS SIÈRE / Struggling tears

NACHA VOLLENWEIDER / …

CLAUDIO NÄF / bye-bye cellulite

.

Heft bestellen Schweiz

Deutschland and other countries…

.

EDITORIAL

MUT, TRÄNEN, REBELLION

«EGAL! Dann trinken wir! Und rauchen! Und stürzen das Patriarchat!» Dieses Zitat stammt aus Mia Oberländers Comic über die Zürcher Modedesignerin Ursula Rodel, die ab den 70er-Jahren die Schweizer Modewelt revolutionierte. Was haben wir doch alles unseren mutigen Vorgänger*innen zu verdanken! Denen, die sich hinauslehnten, laut waren, Platz einnahmen, ihre Rechte einforderten, einsteckten, gegen Wände rannten, kleingemacht wurden, sich zusammenrauften, gesellschaftliche Norm- und Moralvorstellungen umzukrempeln versuchten, unermüdlich demonstrierten, feierten, stritten, zivilen Ungehorsam ausübten. Erst am 7. Februar 1971 stimmten die Schweizer Männer an den Urnen der Verfassungsänderung zu, dass künftig alle Schweizer*innen die gleichen politischen Rechte wie sie haben sollen (65,7 % Ja zu 34,2 % Nein). Im Kanton Appenzell dauerte es bekanntlich noch ein bisschen länger, im Kanton Appenzell Innerhoden bedurfte es gar eines Bundesgerichtsentscheids, damit Frauen 1991 (!) zum ersten Mal auch kantonal abstimmen konnten.

Und heute? Ja, vieles liegt noch immer im Argen. Aber an dieser Stelle wollen wir all jene feiern, die sich einsetzen und mobilisieren für die Gleichstellung aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten, für Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und die Rechte von Tieren.

Allen voran die Künstler*innen, die exklusiv für diese STRAPAZIN-Ausgabe einen Beitrag gezeichnet haben. Sie alle leisten Widerstand mit ihrer Arbeit und erfüllen wichtige politische und Care-Arbeit. Setzen sich ein für die Anliegen von People of Color bzw. LGBTIQA*, für Disability Mainstreaming und ganz allgemein für den Schutz unserer Erde.

Bei Anaïs Sière wird um die der Revolution zum Opfer gefallenen Tränen gerungen, Anna Albisetti widmet ihre Geschichte den wiedergewonnenen Sonnenstrahlen auf der Josefwiese in Zürich, Claudio Näf versucht den noch viel zu angepassten Rahmen des zivilen Ungehorsams zu sprengen, bei Fanny Vaucher werden die Herrschenden dieser Welt mittels fiesem Sekundenkleber zu Fall gebracht, Mia Oberländer bringt uns die geniale Ursula Rodel näher und schildert, was es braucht, um ein Imperium zu errichten (und das Patriarchat zu stürzen), nämlich Mut, Kraft, Durchhaltevermögen und ein geiles Outfit! Weiter erzählt uns Nacha Vollenweider von den mutigen Frauen Argentiniens, die sich wehren gegen die strukturelle Gewalt gegen FLINT (Frauen*, Inter*, non-binary* und Trans*Menschen), die 2020 mit ihren Protesten — und gegen den Willen katholisch-konservativer Kreise — ein Gesetz durchbrachten, das sichere und kostenlose Abtreibungen garantiert.

Auch die inzwischen internationale feministische Bewegung Ni Una Menos (Nicht Eine Weniger) gegen Gewalt und Femizid hat ihren Ursprung in Argentinien. In Zürich hat am 21. August 2019 das feministische Streikkollektiv den Helvetiaplatz in Ni-Una-Menos-Platz umbenannt, seit diesem Tag wird dort nach jedem neuen Femizid in der Schweiz eine Protestkundgebung abgehalten — was leider fast alle zwei Wochen der Fall ist.

Nygel Panasco beglückt uns sowohl mit einer wilden Sci-Fi-Abenteuergeschichte über zivilen Ungehorsam auf einem fernen Planeten als auch mit dem wunderbaren Umschlag dieser Ausgabe; bei Roland Burkart pfeifen bereits die Kleinsten auf Geschlechterrollen und üben, wie man demonstriert; Sabian Baumann führt uns das Potenzial von Zeichnen als Widerstand vor: bestehende Bilder ausradieren, überzeichnen, neu zeichnen. Und last, but not least haben wir die Ehre, dass the one and only Anna Rosenwasser einen Text für diese Ausgabe geschrieben hat, den Sie, liebe Leser*innen, selbstverständlich lesen und Anna anschliessend unbedingt auf Instagram (@annarosenwasser) folgen und/oder ihren Newsletter abonnieren sollten (annarosenwasser.ch).

So viel von uns. Viel Freude und Anregung bei der Lektüre!

LOVE

Talaya & Milva & Lika

.

.

PS

Mit «Frau» sprechen wir alle Personen an, die sich als solche definieren, unabhängig vom sogenannten biologischen Geschlecht.

PPS

Spezialtipp an unsere männliche Leserschaft: Schliesst euch den feministen.ch an!

.

.

Protest mit wenig an

Anna Rosenwasser

Es war einmal eine Influencerin, nennen wir sie Nuna Zalar, sie war Lehrerin auf Sekundarschulstufe, und wenn sie nicht unterrichtete, postete sie hin und wieder Bilder von sich selbst auf Instagram. Sie zeigten Nuna, eine dem gängigen Schönheitsideal durchaus entsprechende Frau, fast nackt, mit dem Resultat, dass ihr Publikum bald auf eine sechsstellige Zahl anschwoll. Damit verdiente sich Nuna Zalar zusätzlich Geld. Eine Gratiszeitung erfuhr davon und machte daraus einen Skandal, mit der Forderung, Lehrpersonen dürften neben ihrer offiziellen Arbeitszeit nicht mit freizügigen Bildern auffallen (einen ähnlichen Skandal hatte es in der Schweiz schon einmal wegen eines Lehrers gegeben, der in mega schwuler Ästhetik auf Instagram posierte. Aber vielleicht echauffierten sich die Leute damals mehr wegen seines Schwulseins).

Die Gratiszeitung machte ein Interview mit Nuna Zalar, wo die damals 23-Jährige unter anderem sagte: «Wir Frauen sind nicht nur da, um Kinder auf die Welt zu bringen, in der Küche zu stehen und Männern zu dienen. Wir Frauen sollten unser Schicksal selber in die Hand nehmen, unser eigenes Geld verdienen und selber über unseren Körper bestimmen dürfen.» Die Zeitung fragte zurück, fast etwas irritiert: «Bist du Feministin?», und Nuna antwortete: «Ja. Frauen sollten ein selbstbestimmtes Leben führen».

Der erfundene Skandal war perfekt, die nächste Schlagzeile bereits verfasst — diese Tussi, die halbnackt auf Social Media posiert, soll eine Feministin sein? Das Gratisblatt befragte verschiedene möglichst alte Feministinnen, auch Angehörige des Katholischen Frauenbundes dazu, aber alle fanden, «Klar kann die Feministin sein». Trotzdem stand der Skandal im Raum. Eine freizügige Tussi nennt sich Feministin! How dare she.

Das ist ein paar Jahre her, aber es passiert immer wieder, dass nicht ganz konformen Menschen ihre kritische Haltung gern abgesprochen wird. Im Fall von Nuna Zalar war es ihre feminine Freizügigkeit, die sie disqualifizierte. Bei einer der berühmtesten Klima-Aktivistinnen ist es ihr jugendliches Alter. Andere Frauen sind zu wütend, zu Schwarz, zu hässlich (Nichts an mir wird so oft bemäkelt wie mein Aussehen. Als wäre mein Attraktivitätsgrad relevant für meine politische Arbeit, lol.) Es scheint fast, als würde irgendeine Ausrede gesucht, um feministische Kritik, Systemkritik, jegliche Formen von Widerstand lächerlich zu machen, zu verharmlosen, zu disqualifizieren. Zu laut, zu leise, zu unhöflich, zu brav. Hauptsache, weg.

Ich frage mich, wie sich Nuna Zalar gefühlt haben mag, als ihr ihre feministische Haltung von einem der landesweit meistgelesenen Blätter abgesprochen wurde. Wie wird es ihr ergehen, wenn sie wieder einmal öffentlich etwas Feministisches verlauten lässt? Oder sich überlegt, an eine 8. März-Demonstration zu gehen? Wird sie sich zukünftig überhaupt noch als Feministin bezeichnen, oder wird sie es lieber unterlassen, weil sie keinen Bock hat, wieder per Schlagzeile disqualifiziert zu werden?

Aber vielleicht geht Nuna Zalar gar nie an eine 8. März-Demo. Weil wir beim Thema Protest zwar zuerst an Demos denken, obwohl sie bei weitem nicht die einzige Form von Protest sind. (Dazu kommt, dass sich Leute mit Angststörungen, mit Beeinträchtigungen und mit heiklen Jobs von Demos fernhalten.) Ist es nicht auch eine Form von Protest, sich als Erotik-Influencerin und gleichzeitig als Feministin zu bezeichnen? Oder läuft das unter kapitalistischer Vereinnahmung? Dürfen nur diejenigen protestieren, die weiter weg sind vom Ideal? Falls ja: Wo ist die Grenze?

Ich glaube, diese Grenze gibt’s nicht. Jemandem vorzuwerfen, er oder sie sei ja Teil des Systems, disqualifiziert ihn oder sie zu Unrecht, Systemkritik zu üben. Muss ich erst meine eigenen Rüebli anpflanzen, bevor ich die Nahrungsmittelindustrie kritisiere? Bullshit. Systemkritik soll — muss! — allen offenstehen. Erst dann wird sie so richtig kraftvoll.

Es ist ja kein Zufall, dass in diesem Beispiel einer femininen Frau, die mit Erotik Geld verdient, eine eigene Meinung verweigert wird. Uns wird gern beigebracht, dass besonders feminine Frauen intellektuell nichts taugen würden. Was interessant ist, denn shamen tun wir sie nur dann fürs Sexysein, wenn sie ihr Sexysein selbst gewählt haben. Wenn aber die selbsternannte Jury namens Männer eine Frau sexy findet, ist’s ein Erfolg. Es scheint fast so, als lebten wir in einer Welt, in der andere über Frauen und ihre Relevanz bestimmten. Der Ungehorsam hier liegt darin, diesen Bullshit aufzudecken — mit Solidarität. Es gibt keinen falschen Weg, Frau zu sein. Das gilt auch für Tussis, für Sexarbeiterinnen, für sexy Influencerinnen, für mega mega mega geschminkte und mega mega mega knapp angezogene Frauen. So zu tun, als hätten sie nichts im Kopf, ist ein alter Zopf des Patriarchats. Unser Widerstand muss in der Anerkennung bestehen, dass Intellekt nicht immer einen Anzug, einen Schnauz, und einen Vornamen wie z.B. Walter trägt, sondern auch mal einen Insta-Usernamen hat und wenig an.

PFLICHT LEKTüRE

M.Heinigk, A.Herden, J.Engelmann, J.Hoffmann:

«Nächstes Jahr in. Comics und Episoden des jüdischen Lebens»

Facetten des Judentums

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland — anlässlich dieses Jubiläums erscheint die Anthologie Nächstes Jahr in. Comics und Episoden des jüdischen Lebens. Die Herausgeber*innen Meike Heinigk, Antje Herden, Jonas Engelmann und Jakob Hoffmann haben 14 Zeichner*innen und Autor*innen gebeten, Schlaglichter auf Menschen und historische Ereignisse zu werfen, die von den jüdischen Wurzeln in Kultur und Gesellschaft Deutschlands erzählen. Der Fokus liegt dabei auf dem Darmstädter Raum, das Buch wurde gefördert von der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain.

In Bild und Text wird anhand einer interessanten Figur oder eines Schicksals eine Facette jüdischen Lebens beleuchtet, ausserdem sind jedem Comic zwei Sachtexte angefügt, einer stellt die Hauptfigur der Geschichte vor, der andere erklärt den Kontext.

In den stärkeren Beiträgen der Sammlung geht dieses Konzept gut auf. Sehen lernen der Berlinerin Büke Schwarz über Ludwig Meidner gehört etwa dazu. Sie widmet sich dem Maler, Dichter und Grafiker, der 1939 mit seiner Familie ins Exil nach London ging und Mitte der 1950er-Jahre nach Deutschland zurückkehrte, während seine Frau in London blieb. Büke Schwarz verwendet Zitate Meidners, der dem urbanen Expressionismus zugeordnet wird, und verbindet sie mit ihren schwarzweissen Tuschezeichnungen. Sie setzt kühle Details wie Teile von Stromleitungen, Abwasserrohren oder Rolltreppen in einzelnen Panels nebeneinader oder setzt ein Gespräch des Künstlers mit seiner Frau wie ein absurdes Theaterstück in Szene.

Auch die Frankfurterin Moni Port zieht Leser*innen grafisch ansprechend ins Thema; sie illustriert mit Fotos, maschinengeschriebenen Dokumenten und handschriftlichen Notizen einen persönlichen Text der Journalistin Miriam Werner, die aus einer jüdischen Familie stammte.

Aber nicht bei allen Beiträgen geht das Konzept auf, bei manchen fallen die Comics hinter den Sachtexten ab. So kann sich die drei Seiten kurze Geschichte Die Darmstädter Haggada von Simon Schwartz über einen jüdischen Arzt im 15. Jahrhundert in dieser Kürze nicht entfalten. Gehalten im Stil einer Haddaga, eines bebilderten Buches, aus dem während Pessach-Feiern vorgelesen wird, dreht sich Schwartz‘ Geschichte um das jüdische Seder-Fest, das mit der Schlussformel «Nächstes Jahr in Jerusalem» endet.

Barbara Buchholz

Meike Heinigk, Antje Herden, Jonas Engelmann, Jakob Hoffmann:

«Nächstes Jahr in. Comics und Episoden des jüdischen Lebens».

Ventil-Verlag, 168 S.,

Softcover, farbig,

CHF 35.— / EUR 25

Maximilian Hillerzeder: «Poison Paradise»

Das vergiftete Paradies

Der Leipziger Illustrator und Comic-Künstler Maximilian Hillerzeder hat für seinen originell ausbaldowerten Comic-Krimi Maertens (2018) zu Recht viel Lob erhalten und danach seine abstrus-witzig-kreative Abenteuerreihe Als ich mal … weitergesponnen. In seinem neuen Buch befasst Hillerzeder sich mit Themen, die ihm persönlich wichtig sind: Sex und Gender, Körper- und Männerbilder, Feminismus, die Bibel und Mythen. Er tut das in einer expliziten Art und Weise (auf die er in einer Inhaltswarnung hinweist); das Buch hat er im gemeinsam mit seiner Frau gegründeten Selbstverlag veröffentlicht, finanziert durch ein Crowdfunding.

In Poison Paradise ist die Apokalypse in vollem Gange, nur vereinzelte Menschen sind noch da und versuchen, mit sich und miteinander klarzukommen. Da ist zum Beispiel Elis, die auf den ersten Seiten der Geschichte in einer Idylle zu leben scheint: Mit nacktem Oberkörper gähnt sie — blonde kurze Haare, Piercing am rechten Ohr — herzhaft aus dem Fenster eines lustig zusammengezimmerten Häuschens, schlüpft dann in Jeans und T-Shirt und läuft barfuss durch den Garten. Sie backt Brot, pflückt Blumen, deckt den Frühstückstisch und ruft ihren Freund Hari — in diesem Moment sehen wir, dass auf die Stadt im Hintergrund Bomben fallen. In den Ruinen dieser Stadt leben unter anderem Benj, der sich vor der Welt unter Decken und zwischen Bücherregalen versteckt; oder die dem Computerspiel zugetane Lucy und ihr Vater, der so tut, als betreibe er weiterhin einen Pizzaservice. Eines Tages stiefelt Baby in den Pizzaladen: kurze Jeans, Netzstrümpfe und Trägershirt, runde Sonnenbrille und blonde Tolle unter breitkrempigem Hut — Lucy ist hin und weg von diesem nicht einzuordnenden Wesen. Etliche queere Personen bevölkern den Comic, einige von ihnen planen eine Revolution: Sie wollen Gott stürzen, und zwar an dem Tag, an dem die verstorbenen «guten Menschen» denen in der Apokalypse einen Besuch abstatten …

Poison Paradise ist nicht ganz leicht zugänglich, da so viele Referenzen auf biblische und mythische Geschichten hineingepackt sind und es wie eine persönliche Auseinandersetzung mit den eingangs erwähnten Themen wirkt. Aber das Buch zeugt auch von Maximilian Hillerzeders kreativem Können als Comic-Künstler, es ist originell und macht Spass, lässt einen aber ein wenig ratlos zurück.

Barbara Buchholz

Maximilian Hillerzeder: «Poison Paradise».

Slinga & Zeder, 180 S.,

Softcover, farbig, CHF 25.— / EUR 24,

zu bestellen z.B. beim Verlag:

www.slingashop.de

Max Baitinger, «Sibylla»

Eine vergessene Barockdichterin

Nach Birgit, der Geschichte über eine einfache Angestellte, ist Max Beitingers neuer Comic Sibylla nun schon sein viertes Werk, in dem er seine verschlungenen Erzähl- und Zeichenprinzipien elegant demonstriert. Es geht um die deutsche Barockdichterin Sibylla Schwarz, die 1621 inmitten der Wirren des Dreissigjährigen Kriegs in Greifswald geboren wurde. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1630 begann die gut gebildete Zehnjährige zu dichten, um die Schrecken des Krieges zu verarbeiten. 1638 erkrankte sie an der Ruhr und starb nur wenige Tage später. Sibylla Schwarz — geboren und gestorben im Dreissigjährigen Krieg — wurde nur 17 Jahre alt. Zu Lebzeiten und kurz nach ihrem Tod war sie durchaus bekannt, ging dann aber Jahrhunderte lang vergessen, bevor sie im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde.

Baitinger umreisst das kurze Leben seiner Protagonistin auf vier Seiten in eher schnoddrigem Stil, um dann «Ende der Graphic Novel» zu verkünden. Es handelt sich um eine Art Exposé, das er an den Sibylla Schwarz e.V. schickte, um Einblick in den Nachlass bzw. inhaltliche Unterstützung zu erhalten. Jemand aus dem Verein antwortete und korrigierte erst mal die Zeichnung des Geburtshauses; Baitinger konterte mit einem Diskurs über Abbild und Wirklichkeit sowie René Magrittes berühmtem Gemälde mit der Pfeife.

Im Folgenden erzählt Baitinger dann etwas ausführlicher auf 176 Seiten von Sibyllas Leben an der Seite ihres Vaters — dem Bürgermeister von Greifswald — und eröffnet einen sehr reiz- und humorvollen Kontrast zwischen poetischer Verklärung einer Lyrikerin und ihrem Alltag. Als sich im Zuge der Besetzung Greifswalds, erst durch die Truppen Wallensteins, dann durch die Schweden, Soldaten im Hause Schwarz einnisten, versucht der Vater auf trickreiche Art, seine Tochter zu schützen, die unverdrossen an ihren Texten sitzt. Schliesslich müssen sie doch fliehen und Sibylla stirbt an der Ruhr.

Für Sibylla wurde Baitinger noch vor der Fertigstellung mit dem hochdotierten Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung ausgezeichnet, so dass die ungewöhnliche Biografie abgeschlossen werden konnte. Das vielschichtige Buch changiert zwischen Würdigung und Entmystifizierung und ist so abstrakt wie humorvoll.

Christian Meyer-Pröpstl

Max Baitinger, «Sibylla».

Reprodukt, 176 S.,

Hardcover, farbig & s/w,

CHF 37.90 / EUR 24

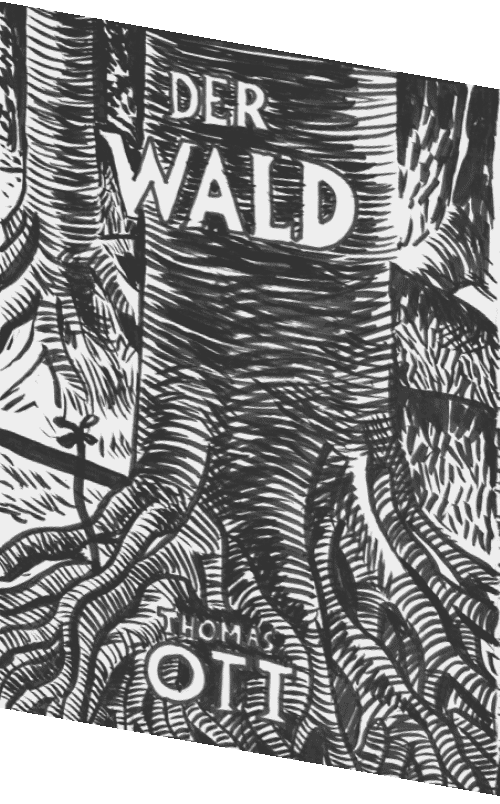

Thomas Ott: «Der Wald»

Visionen im Wald

Die Stimmung ist gedrückt, die Erwachsenen tragen schwarze Kleider und ernste Mienen, Blumengebinde verströmen schwere Düfte, und der kleine Junge scheint sich zu langweilen. Er flüchtet aus dem Haus in den dunklen Wald, bevölkert von mysteriösen Wesen, Menschen und Dingen, die nur der Junge wahrnimmt. Es ist ein langer Weg in die Dunkelheit und hinab in die Tiefe. Der Wald, Thomas Otts — nach einer gefühlten Ewigkeit — erste Veröffentlichung im deutschsprachigen Markt, ist kein eigentlicher Comic, sondern ein Bilderbuch, das in 25 ganzseitigen textlosen Bildern eine Ballade um Tod, Trauer, Abschied und Rückkehr ins Leben schildert. Die eigentliche Geschichte ist schlicht und unspektakulär, sie ist insofern überraschend, als Ott hier, inspiriert durch ein persönliches Erlebnis, ganz andere Saiten anschlägt als sonst. Trotz des düsteren Waldes ist die Story weit entfernt vom schwarzen Charakter früherer Comics, von der Genre-Parodie, von kühlen und sarkastischen Verlierergeschichten, von Verbrechen und Horror. Der Wald ist vielmehr zutiefst emotional und nimmt uns mit auf die innere Reise des kleinen Jungen, der — so viel darf hier verraten werden — seinen Grossvater verloren hat. Die Magie der Geschichte liegt in den grossformatigen Bildern; ihre Ruhe und Tiefe ziehen uns hinein in diesen dunklen Wald, der zugleich auch die Innenwelt des trauernden Jungen darstellt. Die Bilder stecken voller zum Teil bedrohlicher Symbole, doch lassen sich diese Symbole nicht so ohne Weiteres entschlüsseln, sie liefern keine offensichtlichen Hinweise und Erklärungen. So bewahrt Ott die Magie des Trauerprozesses wie auch der Beziehung zwischen Opa und Enkel, beides bleibt in Der Wald eine sehr persönliche — und letztlich auch universale Erfahrung. Vordergründig mag Der Wald unspektakulär wirken, doch ist es beeindruckend, wie Thomas Ott mehr als dreissig Jahre nach seinem legendären Debüt Tales of Error einen neuen Weg einschlägt — mit diesem virtuosen und berückenden Bilderreigen, der zum Verweilen und Eintauchen einlädt.

Christian Gasser

Thomas Ott: «Der Wald».

Carlsen, 32 S., Hardcover, s/w,

CHF 20.90 / EUR 14

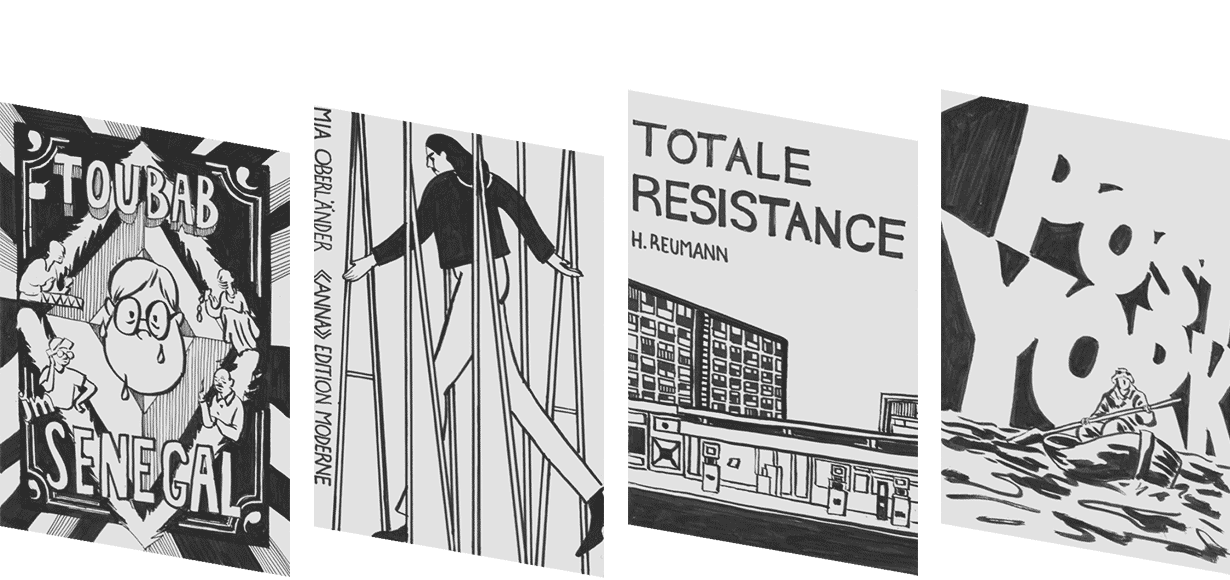

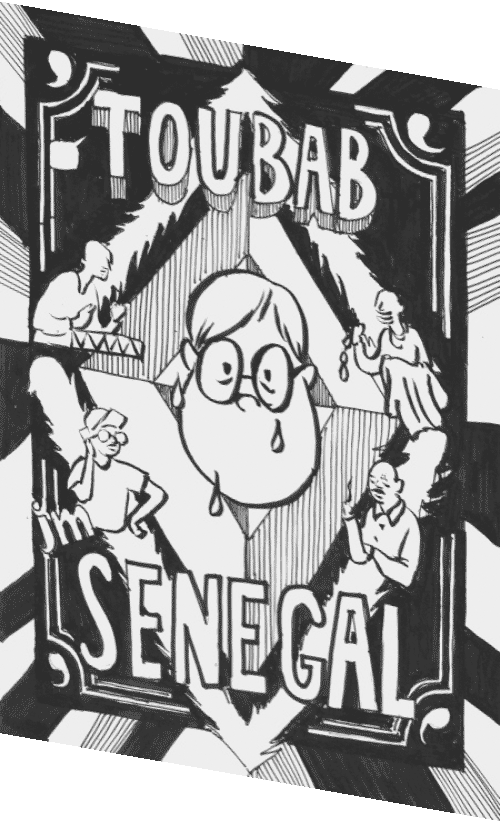

Patrick Bonato: «Toubab im Senegal»

Deconstructing Hergé

Nicht zufällig erinnert der Titel von Patrick Bonatos Toubab im Senegal an den mittlerweile fast 100 Jahre alten Comic Tim im Kongo von Hergé, 1930 erstmals erschienen. In beiden Fällen macht sich ein weisser Europäer in Richtung Afrika auf, jeweils ausgestattet mit einem künstlerischen Auftrag: Toubab mit einem Stipendium in der Tasche, um an einem Comic zu arbeiten, Tim, um als Reporter über die dortige Flora und Fauna zu berichten. Hier enden jedoch die Gemeinsamkeiten, Bonatos Album wirkt wie ein Gegenmodell zu Hergé: Während Tim selbstbewusst das Land betritt, nebenbei im Auftrag des belgischen Kolonialsystems amerikanische Gangster zur Strecke bringt und zum Idol der missionierten Jugend im Kongo aufsteigt, ist Toubab, der eigentlich Patrick heisst (der Comic trägt autofiktionale Züge), ein verunsicherter Gast, der sich in gebrochenem Französisch durchzuschlagen versucht. Beide Protagonisten tragen als Figuren kaum individuelle optische Merkmale, sie sind beide blond, wirken alterslos und sind sehr reduziert gezeichnet; während Tim dadurch als zentrale Identifikationsfigur dienen soll, lädt der schwitzende und etwas steife Toubab weniger zur Identifikation ein. Er gerät immer wieder in unangenehme Konflikte, da er die Gepflogenheiten des Landes noch nicht kennt, was ihn überfordert und verunsichert, sei es im Umgang mit Strassenhändler*innen, bei einem Trommelkurs oder an Familienfesten. «Toubab» bedeute «weiss», wird Patrick erklärt. «Bevor die Weissen kamen, haben wir das Wort für etwas anderes gebraucht, für die weissen Affen.» So etwas wäre Tim wohl kaum passiert, suchte er doch stets zu beweisen, dass er ein Vertreter des überlegenen Christentums und des technischen sowie kulturellen Fortschritts ist. Seine Gegenüber dagegen, Anhänger*innen primitiver Naturreligionen, trugen keine individuellen Gesichtszüge, ihre Gesichter glichen einander wie maschinell gefertigte Masken. Bonato dreht auch diese Darstellung um: Während die wenigen Weissen in Toubab im Senegal mit ihren übergrossen Brillen und fehlenden individuellen Eigenheiten wie Karikaturen wirken, sind die Senegales*innen mit sehr viel Freude am Detail gezeichnet, als Individuen, die der Geschichte Leben geben, während sie bei Hergé stets nur als Kulisse dienten, vor der Tim sich entfalten konnte.

Toubab im Senegal ist aber selbstverständlich mehr als nur eine Dekonstruktion von Hergés kolonialem Blick: Es ist eine selbstironische Auseinandersetzung mit dem Gefühl der Fremdheit, und ein mit liebevollen Details gezeichneter Einblick in einen unbekannten Alltag.

Jonas Engelmann

Patrick Bonato: «Toubab im Senegal».

Luftschacht Verlag, 104 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 36.— / EUR 24

Mia Oberländer: «Anna»

In höchsten Höhen

Es mutet zunächst wie ein Märchen an, was Mia Oberländer in ihrem Debüt Anna erzählt, von Ries*innen, die in einem Bergdorf leben, dort alle anderen Bewohner*innen überragen und mit ihren Schreien Häuser in Schutt und Asche legen. Doch wie in den meisten Märchen steckt in der surrealen Story mehr Realität, als es auf den ersten Blick scheint. Und so wie Märchen oftmals verborgene Ängste und Sehnsüchte zum Thema haben, steckt auch in Anna eine Auseinandersetzung mit Träumen und Traumata, mit Zuschreibungen und Fluchtstrategien. Anna erzählt von drei Frauengenerationen, von Anna 1, Anna 2 und Anna 3, die in der Kleinstadt Bad Hohenheim leben: „Ein Ort, an dem die Eier noch von glücklichen Hühnern kommen, die Kuh zufrieden auf der Weide schmatzt … und die Berge am Horizont den Menschen ihre Ohnmacht aufzeigen.» Die Höhe der Berge zeugt von der Enge, von der Beklemmung im Tal, von einem Ort, an dem alles seine Ordnung und jede Abweichung negative Folgen hat. In dieses Setting wird Ende der Fünfzigerjahre Anna 2 geboren, Tochter der im ganzen Dorf beliebten Anna 1, dreifache «Tannenkönigin», die allerdings einen Makel hat: Sie ist zu gross. «Oh Gott, was ist das denn?», sagen die Leute bei ihrem Anblick. «Es war schrecklich», ergänzt die Nachbarin Frau Hermann noch Jahre später. Anna 2 wächst damit auf, dass dieses Grössersein unter Beobachtung der gesamten Dorfgemeinschaft steht und in der Öffentlichkeit verhandelt wird. So zeigen die Zeichnungen von Mia Oberländer groteske Karikaturen grosser Körper, von Menschen, die nicht mehr wissen, wohin mit ihren langen Beinen. In dieser Darstellung liegt die Stärke von Mia Oberländers Arbeit: Die surreale Welt, die sie zeigt, federt das ernste und komplexe Thema einer verzerrten Selbstwahrnehmung ab, ohne ihm seine Relevanz zu nehmen.

Als Anna 2 dann Anna 3 auf die Welt bringt, die Erzählerin, hat sie ihr Selbstbild so sehr verinnerlicht, dass sie es auch an ihre Tochter weitergibt. Mia Oberländer verdeutlicht diese Weitergabe eines negativen Selbstbildes wiederum anhand eines Märchens, das die Grossmutter Anna 1 ihrer Enkelin erzählt. Darin wird ein Mädchen geboren, das gegen Gottes Willen zu gross ist und daher Unglück über den Ort bringt. Als sie erwachsen ist, wird sie verjagt, denn «es sind ja die Pflanzen, die in die Höhe schiessen sollen, nicht die Kinder!». Statt Kind und Enkelkind so anzunehmen, wie sie sind, hat Anna 1 die Perspektive der anderen Dorfbewohner*innen übernommen und ihren Nachkommen vermittelt, dass sie mit einem Makel behaftet sind. Erst Anna 3 gelingt es, sich dieser Zuschreibungen zu entledigen, sich so anzunehmen, wie sie ist und die einengenden Berge um das Dorf herum zu bezwingen: «Da sitzt sie nun, die grosse Anna 3, auf dem grossen Gipfel, und sieht hinab ins Tal auf jene, die auf sie hinabgesehen haben. Wenn wir einen Berg bezwingen, können sich die Dinge ändern.»

Jonas Engelmann

Mia Oberländer: «Anna».

Edition Moderne, 220 S.,

Flexcover mit Leseband, farbig,

CHF 30.— / EUR 25

Helge Reumann: «Totale Résistance»

Der totale Widerstand

Endlich erscheinen die zahlreichen Kurzgeschichten Helge Reumanns, die seit rund 20 Jahren auch auf den Seiten dieser Zeitschrift auftauchten, in Buchform. Totale Résistance ist eine Sammlung von 18 Comics, sechs davon erlebten ihre Premiere in STRAPAZIN, andere in Anthologien wie Kramer’s Ergot und Drozophile, und vier sind bisher unveröffentlicht. Regelmässige STRAPAZIN-Leser*innen sind mit den stummen Albträumen des Genfer Künstlers vertraut: Stürmische Action, kantige Menschen und Mischwesen, die mit oder ohne erkennbares Ziel durch die Gegend laufen, miteinander kollidieren und sich mit überraschenden Formen der Gewalt bekämpfen. Verwüstete Städte, öde Vororte, wilde Urwälder, schroffe Berglandschaften — Helge Reumanns Kosmos ist alles andere als nett und freundlich, seine Welt ist kühl und grausam, voll knirschenden Humors, bisweilen zynisch. Es scheint bei ihm stets um das Überleben in einer feindlichen und von irrationalen Gesetzen deregulierten Welt zu gehen — ein Überleben, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Gegen was sich der im Titel angesprochene totale Widerstand richtet oder richten sollte, bleibt unklar.

Nein, die Lektüre von Helge Reumanns Comics ist nicht besänftigend, sie kann verstörend wirken — doch immer ist sie, nicht zuletzt aus künstlerischen Gründen, faszinierend. Reumanns Bildsprache verschmilzt eiskalte Präzision mit Art-Brut-Expressionismus, manische Kontrollversuche mit entfesselten Revolten. Die Qualität der sprachlosen Bilder in Totale Résistance findet ihre Entsprechung im Format (24,5 × 33 cm), die Comics sind auf farbiges Papier gedruckt, einige wurden nachträglich koloriert. Ein prächtiger Band, der die konsequente Arbeit eines der eigenwilligsten Comic-Künstlers seiner Generation adäquat würdigt.

Christian Gasser

Helge Reumann: «Totale Résistance».

Atrabile, 128 S.,

Hardcover, Grossformat, farbig,

CHF 35.— / EUR 30

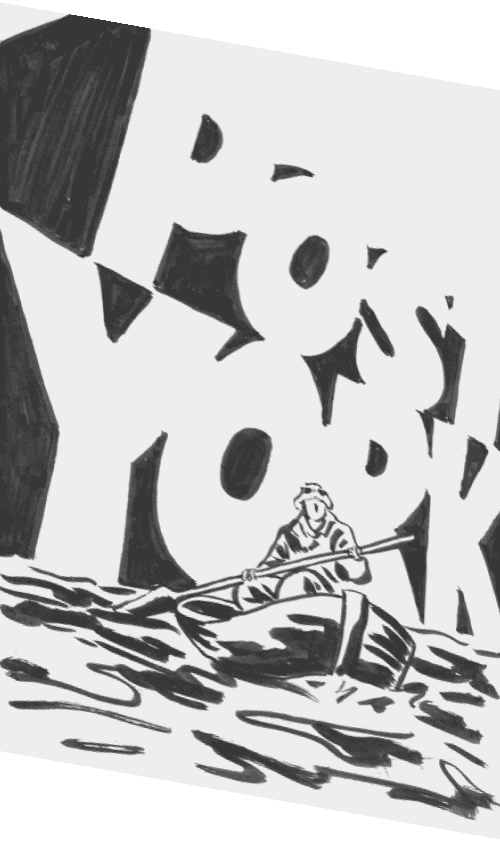

James Romberger, «Post York»

New York unter Wasser

Es geht natürlich nicht an, Autor*innen und Künstler*innen, deren Arbeit wir lieben, unsere Wünsche aufzuzwingen, aber es gibt doch einige, bei denen ich nichts dagegen hätte, wenn sie etwas produktiver wären. Im Bereich der Comics umfasst meine Liste unter anderem Martin tom Dieck, Anke Feuchtenberger, James Romberger, Max, David Mazzucchelli, Dave McKean, Anna Sommer, Art Spiegelman und James Sturm. (Wer steht auf Ihrer Liste?)

Romberger ist wohl der am wenigsten bekannte Name unter den oben Genannten, am ehesten kennt man ihn für Seven Miles a Second, die grossartigen Memoiren, die er vor fast dreissig Jahren zusammen mit seinem bzw. über seinen Freund, den Künstler und Aktivisten James Wojnarowicz, verfasst hat und die ursprünglich bei DC’s Vertigo Imprint erschienen sind. Während Graphic Novels über Künstler*innen heutzutage fast schon ein eigenes Subgenre darstellen, war Seven Miles a Second 1996 ein gewagtes Buch (vor allem, da es aus einem Verlag kam, der hauptsächlich für Horror-Comics bekannt ist), das nicht nur zeigte, wie bemerkenswert Wojnarowicz als Künstler und Mensch war, sondern auch als schönes und gewagtes Beispiel visueller Kunst von Romberger auffiel.

Jahrelang hat uns Romberger mit seinem neuesten Werk, Post York, auf Instagram den Mund wässrig gemacht, mit einem Panel hier oder ein paar Neuigkeiten über den Produktionsprozess dort, aber der Schöpfer bewahrte stets einen Hauch von Geheimnis, worum es in dem Buch geht. Auszüge daraus waren offenbar 2009 — von mir unbemerkt — als Teil einer Performance zu sehen, aber erst Anfang dieses Jahres erschien die vollständige Graphic Novel bei Dark Horse Comics.

Ich möchte nicht zu viel verraten, aber letztlich geht es nicht so sehr um die Geschichte an und für sich. Post York spielt, wie der Titel schon andeutet, in einem postapokalyptischen New York zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt in der (nahen) Zukunft, als der infolge Klimawandels ansteigende Meeresspiegel Gotham fast überflutet hat. Doch trotz des ausführlichen Anhangs, in dem er seine Quellen anführt, scheint Romberger weniger an den Ausmassen einer solchen Katastrophe interessiert zu sein als vielmehr daran, wie der Alltag der wenigen Überlebenden in dieser neuen Welt aussehen könnte. Auf weniger als 100 Seiten und mit Hilfe eines raffinierten erzählerischen Kniffs stellt Romberger sich vor, wie die Entscheidungen und Handlungen seiner Figuren zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könnten — und fordert damit vielleicht auf subtile Weise uns Leser*innen auf, darüber nachzudenken, wie unsere eigenen Entscheidungen uns in die Dystopie dieser Graphic Novel versetzen könnten oder eben nicht.

In Post York imaginiert Romberger diese mögliche Zukunft auf poetisch wirkenden Comic-Seiten mit wenig Text und ohne geordnete Struktur. Die Panels schweben über die Seiten wie Papierblätter über die Wasseroberfläche und fordern uns Leser*innen oft heraus, die Lesereihenfolge selbst zu bestimmen. Die Zeichnungen wirken beschwörend und kommen so flüssig daher wie alles diesseits von Edmond Baudoin, mit vielen ganz unerwartet auftauchenden Grautönen. Selbst wenn man bezüglich Katastrophenpornos schon etwas abgestumpft sein sollte, bleiben einem diese Bilder von Manhattan, das sich gerade noch knapp über Wasser halten kann, noch lange nach der Lektüre im Gedächtnis.

Post York hat mich daran erinnert, warum Romberger seinen Platz auf der Liste meiner geschätztesten der weniger bekannten Zeichner*innen verdient hat — das Buch war das Warten wert!

Mark David Nevins

James Romberger, «Post York».

Penguin Random House US, 112 S.,

s/w, CHF 24.90 / EUR 13,79

Noyau: «Au Suivant»

Miniaturen der Alltäglichkeit

Meinen ersten Kontakt mit Noyau war sein Comic-Strip ErnstFall in der Jugendbeilage Ernst des Zürcher Tages-Anzeigers. Gut in Erinnerung ist mir die Titelseite der letzten Ausgabe vom 14. Januar 1998 geblieben, auf der ein expliziter Comic mit dem Titel Ernst schiebt die letzte grosse Nummer abgedruckt war, in dem eine Figur Mühe bekundet, ein Kondom überzuziehen. Die Ausgabe wurde eingestampft, Noyau ist geblieben. Genau 20 Jahre später erschien im Tages-Anzeiger erneut eine Zeitungsstrip-Serie von Yves Nussbaum (wie Noyau mit richtigem Namen heisst). Nicht mehr so schockierend, aber immer noch mit demselben Biss. Darin zeichnete er mit Tusche und Gouache auf einem Streifen mit vier Panels jeden Dienstag Unter Anderen (2018—2019), eine humoristisch gesellschaftskritische Betrachtung von oft unsympathischen Menschen mit sonderbaren Gepflogenheiten.

Der Westschweizer Verlag Atrabile hat einen Teil dieser Strips nun in Buchform veröffentlicht. Die Vor- und Rückseite der Sammlung mit dem Titel Au Suivant (franz. Der Nächste) zeigt Menschen, die im Regen in einer Schlange stehen. Es sind unglückliche, unzufriedene, unerfüllte Protagonist*innen, die darauf warten, ihre Schicksale in vier Bildern zu erzählen. Zwar sind Noyaus Antihelden oft übertrieben karikierte, tragisch-komische Antiheld*innen, die Leser*innen sollen sich aber auch «ein bisschen ertappt fühlen». Da ist zum Beispiel Damien, der frischgebackene Vater, der sich über andere frischgebackene Väter nervt, die Feministin Emma, die phallisch geformte Wasserhähne nicht mehr erträgt, oder Étienne, der vergisst, dass er eigentlich Antoine heisst. Die Kurzgeschichten sind alphabetisch nach den Namen der Protagonist*innen geordnet, von A — die Krankenpflegerin Agathe — bis zu Z — die berechnende Zoé. Die klassische Struktur des Comicstrips mit den vier Panels wird aufgebrochen und auf zwei Seiten verteilt, was schade ist, bleibt doch der Lesefluss im Vergleich zum klassischen Strip-Format ein wenig auf der Strecke.

Au Suivant ist eine Chronik alltäglicher Fügungen. Kleine Kunstwerke, die an Noyaus Miniaturbilder bekannter Schweizer Kunstwerke erinnern (Musée Réduit, 2007). Und es ist ein Glück, dass Atrabile diese Miniatur-Schicksale veröffentlicht hat. Ansonsten wären sie vielleicht bald in Vergessenheit geraten.

Giovanni Peduto

Noyau: «Au Suivant».

Edition Atrabile, 128 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 24.— / EUR 19

Valentina Grande, Eva Rossetti, «Frauen, die die Kunst revolutioniert haben»

Porträts revolutionärer Frauen

«Die Museen sind randvoll mit Frauenakten, aber nur fünf Prozent aller Exponate stammen von Frauen», lautet eines der Statements der Guerilla Girls, die als anonyme Bewegung von drei Gorilla-Masken-Frauen gegründet wurde und inzwischen weltweit auf dieses Missverhältnis in der Kunstwelt aufmerksam macht. Zu ihren Guerilla-Aktionen gehören unter anderem nächtliche Plakat-Aktionen, wie 1985 in New York, wo sie in grossen Lettern die Frage stellten: «Wie viele Frauen hatten im letzten Jahr in NY eine Einzelausstellung? Guggenheim 0, Metropolitan 0, Modern 1, Whitney 0.» Keine anderen Künstlerinnen oder Künstlergruppen erlangten innerhalb kürzester Zeit eine solch grosse mediale Aufmerksamkeit wie die Guerilla Girls. Die von ihnen genannten Zahlen sind ernüchternd und bis heute haben sie sich nicht stark verändert, denn die Kunstwelt wird nach wie vor von weissen Männern dominiert, ob Künstler oder Kuratoren, ob Galeristen oder Sammler. Die Autorin Valentina Grande und die Autorin und Zeichnerin Eva Rossetti stellen in ihrem Comic Frauen, die die Kunst revolutioniert haben vier für sie bedeutende und wegweisende Künstlerinnen vor, die für die feministische Kunst prägend sind. Judy Chicago war in den 70er-Jahren eine Pionierin der Bewegung und stellte bei ihrer Arbeit mit Studentinnen fest, dass es vor dem Erlernen von künstlerischen Techniken vor allem darum geht, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken. Mit der Gründung des Feminist Art Programs und dem Womanhouse für Installationen und Performances inspirierte und ebnete sie den Weg für nachfolgende Künstlerinnen. Anhand der Geschichte der Afroamerikanerin Faith Ringgold wird aufgezeigt, wie sehr der Feminismus wiederum von weissen Frauen geprägt ist, und wie die Black Community versuchte, Ringgold zu vereinnahmen. Und die Exilkubanerin Ana Mendieta war eine Vorkämpferin zum Thema Gewalt gegen Frauen, tragischerweise kam sie dann selbst durch eine Gewalttat zu Tode. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die im Buch vorgestellten Künstlerinnen für Veränderungen in der Kunstwelt kämpften, die auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich ziehen müssten.

Matthias Schneider

Valentina Grande, Eva Rossetti, «Frauen, die die Kunst revolutioniert haben».

Laurence King Verlag, 136 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 27.90 / EUR 18

Brecht Evens, «The City of Belgium»

Mitten im Lebensrausch

Es ist ein wilder, atemberaubender Ritt durch das Nachtleben einer namenlosen belgischen Stadt, mit dem uns der flämische Zeichner Brecht Evens in seiner neusten Graphic Novel The City of Belgium beeindruckt. Wir durchlaufen ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle: Auf Liebe, Freude und Verzückung folgen regelmässig Wut, Ernüchterung und Trübseligkeit. Wer das Ende des 336 Seiten umfassenden Werks erreicht hat, fühlt sich, wie ein Kritiker trefflich bemerkte, verkatert wie nach einer durchzechten Nacht – so sehr berauscht einen dieses wuchtige Werk. Grafisch überzeugt Evens auf der ganzen Linie: Je nach Stimmung erscheinen die Zeichnungen kräftig oder aber flüchtig skizziert. Dabei verzichtet Evens auf klassische Darstellungsmittel wie Panels oder Sprechblasen — Letztere ersetzt er durch Farbcodes.

Da ist Jona, der am Vorabend seines Umzugs nach Berlin noch einmal das Stadtleben geniessen will. Im Club trifft er seinen alten Knastkumpel Buzz und sie verbringen die Nacht trinkend, tröstend und trauernd. Ihre Wege kreuzen sich mit jenen von Michael und Victoria sowie Rodolphe und Jasmine. Alle sechs suchen ihr Glück und werden doch, je länger die Nacht dauert, von Desillusionierung und Einsamkeit erfasst. Am Ende der Nacht sind alle allein und bleiben in ihrer Stadt und ihrem Leben gefangen.

Brecht Evens’ Bilder sind stark. Wenn Victoria und Michael über die Schönheit des Lebens sprechen, ziehen sich die Bilder als Schlaufe über eine Doppelseite und enden vor dem gleissenden Eingang zu einem Club, der das Himmelstor oder aber der Eingang zu Dantes Inferno sein könnte. Was von der Nacht übrigbleibt, ist der Wunsch nach einem Ort zum Untertauchen — und zuletzt legt sich Nebel über die Stadt.

Florian Meyer

Brecht Evens, «The City of Belgium».

Drawn & Quarterly, 336 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 52.90

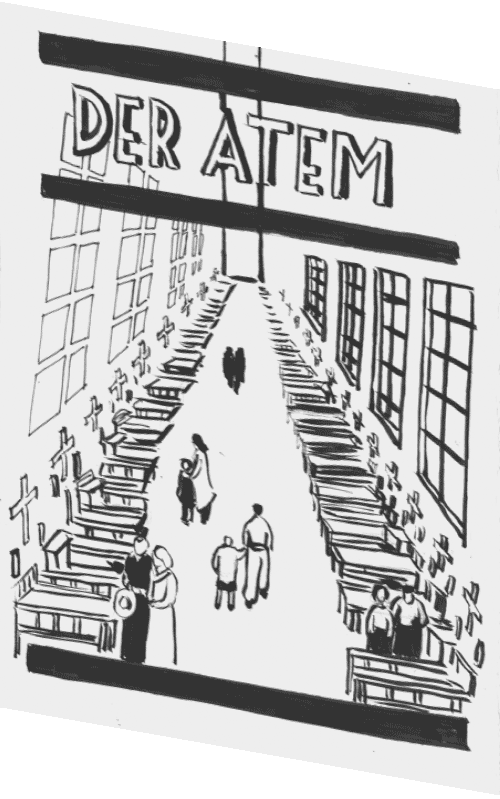

Lukas Kummer: «Die Ursache», «Der Keller», «Der Atem»

Wiederholung und Variation

Der grosse österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard hat nicht nur Romane, Gedichte und Theaterstücke verfasst, sondern auch eine fünfbändige Autobiografie. Der Residenz Verlag veröffentlicht nun auch Lukas Kummers Comic-Adaption der Autobiografie. Der österreichische Zeichner hat bereits mit seinem Debüt Die Verwerfung (2015) über den Dreissigjährigen Krieg aufhorchen lassen, und auch sein neondurchtränkter Prinz Gigahertz (2020) zeugt sowohl von grosser Eigenständigkeit als auch von Kummers ästhetischer Vielseitigkeit. «Jedes Projekt verdient seinen eigenen Zeichenstil», verkündet er auf seiner Website. Dies gilt auch für seine Adaption von Bernhards autobiografischen Schriften; der erste Teil, Die Ursache, über Bernhards Schulzeit, wie er im erst von den Nazis, dann von der katholischen Kirche geführten Internat («Geistesvernichtungsanstalt») beinahe zerbrach, erschien bereits 2018. 2019 folgte Der Keller mit Bernhards Befreiungsschlag: Er entsagt dem Gymnasium und tritt eine kaufmännische Lehre in einem Salzburger Armenviertel an. Jetzt folgt mit Der Atem die Erinnerung an eine schwere Krankheit mit langem Krankenhaus- und Kuraufenthalt sowie dem Tod des geliebten Grossvaters, auch er ein Schriftsteller.

Thomas Bernhards Sprache ist kantig, von Wiederholung und Variation durchdrungen, dabei sehr präzise; Kummer hat daher einen sehr klaren, kühlen Zeichenstil gewählt. Die häufige Wiederholung nur leicht modifizierter Panels entspricht exakt dem sprachlichen System Bernhards. Was beim oberflächlichen Durchblättern langweilig oder eintönig erscheinen könnte, entfaltet beim Lesen hingegenl eine grosse Intensität und Sogkraft, der man sich nicht entziehen kann. Es ist zu hoffen, dass auch die beiden autobiografischen Bände Die Kälte. Eine Isolation, über Bernhards Aufenthalt im Sanatorium, und Ein Kind, über seine Kindheit im Krieg, bald von Lukas Kummer adaptiert werden.

Christian Meyer-Pröpstl

Lukas Kummer: «Die Ursache», «Der Keller», «Der Atem».

Residenz Verlag, 112 S.,

Hardcover, s/w,

CHF 31.90 / EUR 22

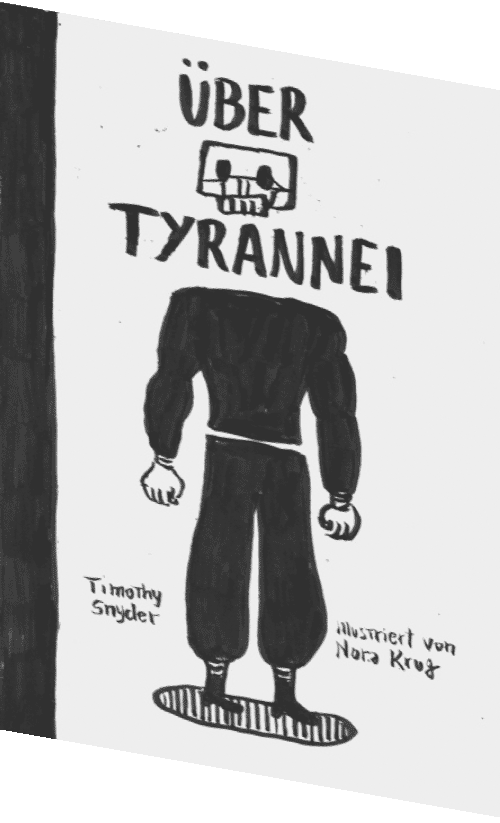

Nora Krug, Timothy Snyder, «Über Tyrannei»

Fight the Power!

Nach ihrem mehrfach ausgezeichneten und zu Recht hochgelobten Buch Heimat hat Nora Krug nun das Buch Über Tyrannei des Yale-Professors und Holocaustforschers Timothy Snyder adaptiert, in ihrem originären Stilmix aus Skizzen, Basteleien, Illustrationen, kolorierten Fotografien und handschriftlichen Texten. Was zunächst etwas verwundert, denn Heimat war ihre ganz persönliche Familiengeschichte während des Nationalsozialismus, Snyders Buch mit seinen «20 Lektionen für den Widerstand» gegen Tyrannei ist dagegen eine Art Verhaltenslehre für Bürger*innen gegenüber autoritären Bedrohungen. Die erste Parallele beider Bücher ist der Nationalsozialismus, den Snyder, nebst dem Kommunismus, als historische Form von Tyrannei anführt. Die zweite ist die persönliche Erfahrung, die Krug mit dieser Herrschaftsform gemacht hat, denn Snyders Buch stammt von 2017 und ist als Reaktion auf Donald Trumps Präsidentschaft entstanden, welche die in Brooklyn lebende Illustratorin hautnah miterlebt hat. Mit der Vielzahl von visuellen Stilen und Techniken sieht Krug eine Möglichkeit,

die individuellen fragmentarischen Erinnerungen, die emotional ganz unterschiedlich berühren, auszudrücken. Ihr Bilderfundus bestückt sie aus dem kollektiven Bewusstsein, aus Bildern und Fotografien, die sie auf Flohmärkten und in Antiquariaten findet, oder auch im Internet, in Museen und historischen Archiven. Der Bildnachweis am Ende des Buches gibt hierzu einen interessanten Einblick über die Herkunft. Zu Trump findet man dagegen nur ganz wenige Illustrationen, keine Fotografien, war er in den letzten Jahren doch visuell derart omnipräsent, dass wir ihn stets vor Augen haben. Krug hat Bilder aus verschiedenen Epochen und Kulturen ausgewählt, um die Tatsache zu unterstreichen, dass «Tyrannei ebenso ein universelles wie überzeitliches Phänomen ist». Diesen Ansatz verfolgt auch Snyder in seinen historischen Ausführungen, seine Lektionen nähren sich aus den Schriften u.a. von Hannah Arendt, Victor Klemperer oder Václav Havel und aus der Geschichte. Er schreibt, dass wir zwar nicht klüger als vergangene Generationen seien, die den Zusammenbruch von Demokratien erlebt haben, aber wir hätten den Vorteil, dass wir aus ihren Erfahrungen lernen können. Man spürt in Krugs grafischer Umsetzung, dass es sich bei diesem Buch um ein Herzensprojekt handelt, denn es gelingt ihr, sowohl Mahnung als auch Hoffnung mittels ihrer Bilderwelt auszudrücken. Die Handlungsmöglichkeiten, individuell oder gemeinschaftlich, die uns Snyder in die Hand gibt, machen Über Tyrannei zu einem aussergewöhnlich wichtigen Buch unserer Zeit. Nora Krugs grafische Umsetzung hebt das politische Pamphlet auf eine visuelle Ebene, die aufwühlend und äusserst kraftvoll wirkt und sich umso stärker ins Bewusstsein der Betrachter*innen einprägt.

Matthias Schneider

Nora Krug, Timothy Snyder, «Über Tyrannei».

C.H. Beck, 128 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 30.90 / EUR 20

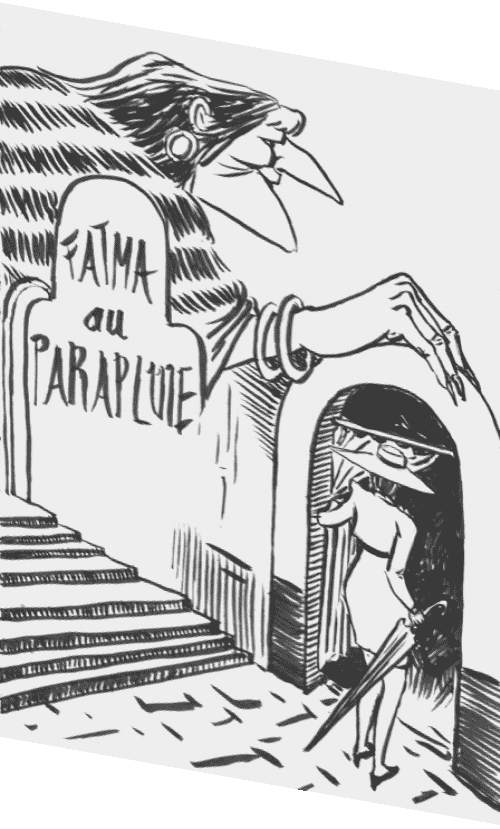

Mahmoud Benamar, Soumeya Ouarezki, «Fatma au parapluie»

Das Geheimnis der Regenschirme

Algier in den 1940er-Jahren — eng und verwinkelt winden sich die Gassen durch die Kasbah, die Altstadt; dicht geflochten ist auch das Gewebe aus Gerede und Gerüchten, das sich um seine Bewohner*innen legt und sie in ihren gesellschaftlichen Rollen festbindet. Besonders über zwei Frauen wird getuschelt, über Lalla Houm, die tagsüber Schuhe putzt und nachts Heilmittel für die Nachbarschaft braut, und über Fatma mit dem Regenschirm, die moderne Kleidung trägt und den Männern im Café widerspricht, wenn sie Witze über Frauen reissen. Wenn Fatma durch die Strassen spaziert, werfen ihr die Frauen vielsagende Blicke zu und halten Distanz.

Ähnlich den gewundenen Gassen strebt die von Mahmoud Benamar gezeichnete und von Soumeya Ouarezki verfasste Geschichte nicht linear dem Ende zu. Die Leser*innen begleiten Fatma auf ihren Stadtwanderungen, auf denen sie mit allerlei Waren handelt und Frauen gleichen Namens besucht. Die Gespräche der Fatmas vermitteln ein subtiles Abbild des Alltagslebens, in dem die Menschen aufeinander angewiesen sind. Auch Fatma und Lalla Houm erfüllen eine Aufgabe in der Gemeinschaft, wenngleich sie gewisse Normen durchbrechen. Die Schirme dienen ihnen gleichsam als Schutz gegen den Spott.

Liebevoll betrachtend als auch wachsam gegenüber Auswüchsen schildern die algerischen Autor*innen die historische Kultur der Kasbah. Indem sie diese Kultur von innen heraus darstellen und auf religionspolitische Gemeinplätze verzichten, zeichnen sie ein Bild Algeriens, das so auf der europäischen Seite des Mittelmeers wenig bekannt ist. In dieser Hinsicht passt Benamars und Ouarezkis Album perfekt in die Philosophie des französischen Comic-Verlags Alifbata (der Name steht für die ersten drei Buchstaben des arabischen Alphabets). Dieser wurde 2015 gegründet, um weitgehend unbekannte arabische Comics und Graphic Novels in Frankreich und Europa zu verlegen und die Reichhaltigkeit dieser Künstler*innen zu vermitteln. Das Verlagsprogramm umfasst namentlich Werke von Autor*innen aus arabischen Mittelmeerländern wie Libanon, Tunesien, Algerien oder Marokko sowie Anthologien. Neben dem Übersetzen engagiert sich der Verlag in Co-Publishing-Projekten mit lokalen Kollektiven wie Samandal Comics in Libanon oder LAB619 in Tunesien sowie in Workshops für Nachwuchstalente in Marseille.

Florian Meyer

Mahmoud Benamar, Soumeya Ouarezki, «Fatma au parapluie».

Alifbata, 64 S.,

Softcover, s/w,

CHF 30.60 / EUR 18

Kurz und Gut

Von Christian Meyer-Pröpstl

Utopien: Cyril Pedrosa arbeitete einst als Animationszeichner für Disney, was man an den Zeichnungen von Das goldene Zeitalter ablesen kann — so ausladend, fantasievoll, märchenhaft und sehr bunt sind sie. Andererseits sprengen sie mit ihrer psychedelischen Linienführung und der surrealen Farbgebung den Disney-Rahmen, sie begeistern auf jeder Seite aufs Neue. Autorin Roxanne Moreil erzählt von einer entthronten Königin auf der Flucht, die ihr Reich retten will. Vor allem geht es aber auch um soziale Utopien zwischen Sozialismus und Matriarchat. Zwei Jahre nach dem ersten, über 200-seitigen Teil erscheint nun der zweite und letzte Teil dieser fantastischen Reise in die Zukunft.

Manuele Fior hat mit Celestia einen grossen Climate-Fiction-Comic realisiert. Das feuchte Celestia — erkennbar Venedig — wird von allerlei zwielichtigen Gestalten bevölkert, von Kleinkriminellen und Sexarbeiterinnen, darunter auch Dora und Pierrot, die sich mit ihren telepathischen Fähigkeiten Ärger eingehandelt haben. Als sie auf das Festland fliehen, entdecken sie Städte im Stil moderner Burgen, in denen sich die Kinder für eine nächste, bessere Menschengeneration wappnen. In den abstrakteren Landschaftsbildern nähert sich Fior fast seinem Landsmann Lorenzo Mattotti, bleibt mit seinen schönen Bildern aber eindeutig dem klassischen Comic verhaftet. Eine Dystopie, die die Ahnung einer Utopie zulässt.

Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil, «Das goldene Zeitalter, Bd. 2».

Reprodukt, 192 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 44.90 / EUR 29

Manuele Fior, «Celestia».

Avant-Verlag, 272 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 47.90 / EUR 29

.

.

.

Paco Roca, einer der bedeutendsten spanischen Comic-Zeichner der Gegenwart, setzt sich, wie schon öfter, auch in seinem neuen Werk Rückkehr nach Eden mit der spanischen Diktatur auseinander. Doch hier ist dieses Thema nur ein kleiner Baustein in einer vielgliedrigen Biografie, die er, ausgehend von einem Familienfoto aus dem Jahr 1946, aufgenommen am Strand, ausbreitet. Seine Mutter steht im Zentrum, doch auch die Grosseltern, Onkel, Tanten und Kinder werden bei ihrem Gang durch die spanische Geschichte zwischen Republik, Bürgerkrieg, Diktatur und Demokratie begleitet. Elegant erzählt Roca in immer neuen Schleifen, nach vorne und seitwärts springend, von tragischen Schicksalen cholerischer Männer und verhärmter Frauen. Grosse grafische Erzählkunst!

.

Paco Roca, «Rückkehr nach Eden».

Reprodukt, 176 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 37.90 / EUR 24

.

.

.

Terry Moore wurde bekannt mit Serien wie Strangers in Paradise, Rachel Rising, Echo oder Motor Girl. Die Serien haben mal einen Hang zur Seifenoper, mal zu Mystery, mal steckt etwas Science Fiction drin. Moores Charaktere sind innerlich zerrissen, und immer sind junge, hübsche Frauen die Heldinnen. In seinem neuesten Werk Five Years, das wie seine anderen Comics auf Deutsch bei Schreiber & Leser erscheint, führt er sie alle zusammen, so dass hier mehr als ein halbes Dutzend Heldinnen die Welt retten müssen. Mit komischen Momenten in den Dialogen, brutalen Action-Szenen und eleganten, sehr feinen Zeichnungen entfaltet der mehrfache Gewinner des Eisner-Awards eine dramatische Endzeitstimmung. Um so erstaunlicher, dass das Finale dann recht schnell vorüberzieht. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Fortsetzung …

Terry Moore, «Five Years».

Schreiber & Leser, 208 S.,

Softcover, s/w,

CHF 38.90 / EUR 24,95

.

.

.

Vielzeichner Lewis Trondheim lässt ab und zu auch zeichnen und hat neuerdings auch ein Faible für Heldinnen: Nach seiner tollen Serie Maggy Garrison um eine Londoner Privatdetektivin wider Willen und mit grosser Klappe, legt sich nun die ähnlich gestrickte Karmela Krimm, gezeichnet von Franck Biancarelli, in Marseille mit allen möglichen finsteren Typen an. Entsprang Maggy eher der englischen Working Class, hat die Ex-Polizistin Karmela nordafrikanische Wurzeln. Somit ist das soziale Umfeld im ersten Band Ramadan Blues zwar anders, aber nicht weniger spannend. Am dramaturgischen Konzept hat Trondheim auch in seiner Serie Die neuen Abenteuer von Herrn Hase gedreht. Zwar überraschte uns Trondheim seit jeher schon mit jedem neuen Band, Ein bisschen Liebe ist aber erstmals in unzählige Strips gegliedert, die ergreifende ‚Oneliner‘ zum Titelthema abgeben.

Lewis Trondheim & Franck Biancarelli, «Karmela Krimm 1: Ramadan Blues».

Reprodukt, 48 S.,

Hardcover, farbig,

CHF 23.90 / EUR 14,95

.

.

.

Mit Comics durch Köln versammelt 24 Kölner*innen mit Geschichten rund um ihre Lieblings- und Hassorte — «garantiert ohne Dom». So unterschiedlich wie die Künstler*innen — vom unbekannten elfjährigen Nico Schoberth bis zum altgedienten und wohlbekannten Ralf König oder der Altfeministin Franziska Becker, von Autodidakten zu studierten Illustrator*innen, von Cartoonist*innen zu Graphic Novelist*innen bis hin zu Mangaka — so vielfältig sind auch die tragischen, komischen, dramatischen und fantastischen Geschichten und die Zeichenstile. Das Vorwort der Anthologie stammt von der kölschen Comic-Aficionada Hella von Sinnen.

Leo Leowald (Hg.): «Mit Comics durch Köln».

Emons, 176 S.,

Softcover, farbig & s/w,

CHF 14.90 / EUR 15

.

.

.

Die autobiografische Trilogie von Shigeru Mizuki umfasst knapp 1500 Seiten, umspannt die Zeit von 1922 bis 2001 und erzählt nebst eigenen Erlebnissen auch von historischen Ereignissen in Japan. Im ersten Band Kindheit und Jugend erzählt Mizuki von der schweren Zeit der wirtschaftlichen Depression und vom herannahenden Krieg. Seine Erlebnisse als Soldat im Zweiten Weltkrieg nehmen fast den gesamten zweiten Band Kriegsjahre ein, während der dritte, gerade erschienene Band Mangaka von der Nachkriegszeit, von Japans Aufstieg zur Wirtschaftsmacht und von Mizukis Karriere als Zeichner erzählt. Der 2015 verstorbene Mizuki gilt als einer der bedeutendsten Mangaka, er hat als einer der Ersten Stoffe für Erwachsene aufgegriffen — von Antikriegsgeschichten über eine Hitlerbiografie bis zur Geschichte Japans. Sein grösster Erfolg erzählt vom Waisenjungen Kitaro, der die japanische Geisterwelt erkundet. Seine autobiografische Trilogie kann weniger erfahrene Manga-Leser*innen irritieren — schlimme Erfahrungen werden von Mizuki mit schrillem Humor erzählt — ebenso sein Zeichenstil, bei dem akkurate, fast fotografische Hintergründe auf karikaturenhafte Figuren treffen. Spannend sind die reflexiven Momente, wenn Mizuki — wie schon Yoshihiro Tatsumi in Gegen den Strom — von seinen Erfahrungen in der harten Manga-Branche oder seinem Leben als Zeichner zwischen Selbstzweifel und Erfolg erzählt.

Shigeru Mizuki, «Kindheit und Jugend»; «Kriegsjahre»; «Mangaka».

Reprodukt, je ca. 500 Seiten,

Softcover, s/w,

CHF 35.90 bis 37.90 / EUR 24

Biografien

>>>

*1962, lebt in Zürich. Neben Ausstellungen im In- und Ausland und Dozenturen an verschiedenen Kunsthochschulen hat er immer wieder transdisziplinäre, queere Kunst- und Filmprojekte initiiert und mitorganisiert. Sabian Baumann erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2012 den Erna und Curt Burgauer Förderpreis und 2021 den Aargauer Kunstpreis.

www.sabianbaumann.ch

www.facebook.com/sabian.baum

Instagram@sabianbaum

.

.

Nygel Panasco

*1995 in Kamerun. Nygel schloss 2018 ein Studium 2018 an der Haute École des Arts du Rhin HEAR in Strasbourg ab, wo Nygel heute als selbständige Illustrator*in und Musiker*in lebt und arbeitet. Nygel Panasco ist ein Künstlername.

Instagram@nygelpanasco

.

.

Anna Rosenwasser

*1990 in Schaffhausen, ist feministische Autorin und LGBTQ-Expertin. Nach ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz ist sie freischaffend tätig und gibt unter anderem Workshops und Referate zu feministischen Themen.

www.annarosenwasser.ch

Instagram@annarosenwasser

.

.

Mia Oberländer

*1995 in Ulm, lebt seit 2015 in Hamburg. Derzeit studiert sie in der Masterklasse von Anke Feuchtenberger an der HAW Hamburg und ist nebenbei an der Organisation des Comicfestival Hamburg beteiligt. Mit ihrer soeben bei Edition Moderne erschienenen Graphic Novel Anna gewann sie 2021 den Comic-Buchpreis der Berthold Leibinger Stiftung.

Instagram@miaoberlaender

.

.

Fanny Vaucher

*1980, arbeitet als Comic-Autorin und Illustratorin in Lausanne und engagiert sich in der Swiss Comics Artists Association SCAA für die Besserstellung der Schweizer Comic-Autor*innen.

Fanny Vaucher publizierte auch schon in STRAPAZIN Nr. 119 und 130.

Instagram@fanny_vaucher

.

.

Anna Albisetti

*1969 in Bern, lebt in Zürich, macht Graphic Design, Malerei und Zeichnungen in unterschiedlichen Konfigurationen und unterrichtet am gestalterischen Propädeutikum der Zürcher Hochschule der Künste HdK.

Anna Albisetti publizierte auch schon in STRAPAZIN Nr. 110.

www.anna-albisetti.ch

.

.

Roland Burkart

*1981, ist Illustrator und Teil des Gemeinschaftsateliers Merkur in Emmenbrücke, Luzern. Seit einem Sturz 2007 ist er Tetraplegiker. 2015 schloss er sein Studium in Illustration/Fiction 2015 an der Luzerner Hochschule für Design und Kunst HSLU ab und arbeitet seitdem als Freelancer. Er ist Autor der Graphic Novel Wirbelsturm zum Thema Tetraplegie.

www.rolandburkart.ch

.

.

Anaïs Sière

*1994 in Châtel-St-Denis, hat 2020 ihr Studium an der Haute École des Arts du Rhin HEAR in Strasbourg abgeschlossen und lebt heute in Paris. Sie arbeitet hauptsächlich als Künstlerin und Illustratorin von Comic-Projekten über weibliche Alltagsprobleme.

Instagram@anaissièrre

anaissiere.club1.fr

.

.

Nacha Vollenweider

*1983 in Rio Cuarto, Argentinien. Sie arbeitet als Gestalterin und Illustratorin. Nach einem Abschluss in Malerei an der Universidad Nacional de Cordoba 2011 kam sie 2013 dank eines Künstlerstipendiums des Deutschen Akademischen Auslanddienstes DAAD an die Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW in Hamburg, um als Gaststudentin von Anke Feuchtenberger die Graphic Novel Fussnoten, die von ihrem Leben in Deutschland und Argentinien handelt, fertigzustellen. Erschienen ist Fussnoten 2017 im Avant-Verlag.

Nacha Vollenweider publizierte auch schon in STRAPAZIN Nr.138 und 139.

www.nacha-vollenweider.de

.

.

Claudio Näf

*1993 in Aarau, ist Illustrator, Künstler und Aktivist. Er lebt in Luzern, arbeitet seit 2018 im Gemeinschaftsatelier Grosse Pause und ist Mitglied in diversen Vereinen. Man kennt ihn ausserdem als Drag Performer*in unter dem Pseudonym LaMer.

Claudio Näf publizierte auch schon in STRAPAZIN Nr. 142.

www.claudionaef.com