No: 108

107<|>109

OHNE TITEL

TITELBLATT / Conrad Botes

ESAU UND JAKOB / Conrad Botes

DAS GEHEIME LEBEN DER JUGEND / Riad Sattouf

SERGENT LATERREUR / Touïs-Frydman

DAS GROSSE REINEMACHEN / Ville Ranta

ZEITREISEN II / Kevin Huizenga

PARADIES & HÖLLE

Portrait des finnischen Comic-Autors Ville Ranta

ICH WERDE DIESE VORURTEILE BIS ZU MEINEM TOD IN MIR TRAGEN

Interview mit Conrad Botes / Bitterkomix

GANZ SCHÖN DEPRIMIEREND, NICHT WAHR?

Riad Sattouf über seine Comics

EDITORIAL

ohne titel

Von Sattouf präsentieren wir „Das geheime Leben der Jugend“, die bitterbösen, aberwitzigen und hinterfotzigen Alltagsbeobachtungen, die er Woche für Woche in der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo publiziert.

Zwei oder drei Generationen älter ist „Sergent Laterreur“. Touïs-Frydman veröffentlichten ihre psychedelischen Pamphlete wider den militärischen Irr- und Unsinn von 1971 bis 1973 in René Goscinnys Zeitschrift Pilote, ehe der Sergent und seine Autoren von der Bildfläche verschwanden.

Conrad Botes, die eine Hälfte der kontroversen südafrikanischen Zeitschrift Bitterkomix, deutet in „Esau und Jakob“ die bekannte biblische Legende vor dem Hintergrund der südafrikanischen Geschichte neu.

Der 1977 geborene und in Saint Louis (Missouri) lebende Amerikaner Kevin Huizenga schafft es auf unnachahmliche Art, in seinen Comics um sein Alter Ego Glenn Ganges philosophische Fragen in Bildern zu umkreisen. In „Zeitreisen II“ schildert er, was einem während einer schlaflosen Nacht so alles durch den Kopf geht. Wer – wie ich – an Schlafproblemen leidet, wird diese Geschichte lieben… Mehr von Huizenga gibt es hier und hier.

Schließlich hat auch der Finne Ville Ranta, der in seiner Heimat längst zu den wichtigsten Protagonisten der unabhängigen Comics gehört, seinen ersten Auftritt im STRAPAZIN. „Das große Reinemachen“ ist eine tragikomische Trennungsgeschichte voll wortloser, theatralischer Verzweiflung.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.

Christian Gasser

Ich werde diese Vorurteile bis zu meinem Tod in mir tragen.

Ein Interview von Christian Gasser mit dem südafrikanischen Comic-Autor, Künstler und Bitterkomix-Macher Conrad Botes alias Konradski.

Vier Jahre später, das Apartheid-Regime lag in seinen letzten Zügen, rief er zusammen mit Anton Kannemeyer Bitterkomix (siehe Seite 20) ins Leben, eine Comic-Zeitschrift, die vehement und kompromisslos mit der Identität und der Kultur der Afrikaander abrechnete. Das war eine großartige Provokation und machte Botes und Kannemeyer zu umstrittenen Berühmtheiten.

Botes, der sich in den Neunzigerjahren auch als Illustrator einen Namen gemacht hat und heute vor allem als freier Künstler erfolgreich ist, umkreist in seinen Comics hartnäckig die Gründungsmythen der Afrikaander oder – in jüngerer Zeit – biblische Geschichten und Märchen. Er analysiert und unterläuft historische Ereignisse und archetypische Legenden und reflektiert ihre Wirkung auf die Psychologie der Afrikaander und sucht auf diesem Weg nach Erklärungen für die Apartheid.

So erzählt er immer wieder Geschichten aus der Zeit des großen Trecks um 1830, als rund 15’000 Afrikaander mit Ochsenwagen, Bibeln und Gewehren die britisch beherrschte Kap-Kolonie verließen und jenseits der Zivilisation in der Wildnis ihre eigenen Republiken gründeten, in denen sie als Bauern lebten, als Buren. In seiner wohl berühmtesten Geschichte «Bloodriver» zeichnete er die legendäre Schlacht vom 16. Dezember 1838 nach, in der 3’000 Zulukrieger starben, während die Afrikaander gerade einmal zwei Verletzte zu beklagen hatten. – Im Selbstverständnis der Afrikaander war das der Moment, in welchem Gott sie zu seinem auserwählten Volk machte. In den meisten Geschichten stehen burische Hillbillies im Mittelpunkt, derbe, ungebildete, maßlose, fanatische und gefährliche Hinterwäldler, die in einer von einem strengen calvinistischen Gott eingezäunten Welt leben. Wie seine Geschichten sind auch seine Zeichnungen: rau, archaisch und intensiv.

Eine ähnliche Intensität strahlt auch Conrad Botes aus. Hinter seinem Bart und seiner bedächtigen, überlegten Sprechweise lauert eine athletische Anspannung, und sein Blick ist – wie das Selbstporträt auf dem Cover dieser STRAPAZIN-Ausgabe unterstreicht – kaum weniger leidenschaftlich als derjenige seiner Figuren.

Christian Gasser besuchte Conrad Botes alias Konradski in seinem Atelier in Kapstadt, eine riesige Halle in einem zerfallenden Fabrikkomplex.

Conrad Botes, auch rund zwanzig Jahre nach ihrem Ende bleibt die Apartheid ein zentrales Thema in Deiner Arbeit. Warum?

Conrad Botes: Südafrika ist das Resultat dessen, was in der Vergangenheit geschah, und das versuche ich, in meiner Arbeit sichtbar zu machen. Auch wenn wir seit 1994 in einer Demokratie leben, wird es noch Generationen dauern, bis sich die Mentalitäten wirklich verändert haben und wir in der Lage sein werden, den ganzen Schmerz und das Leiden zu vergessen. Bis dahin ist es aber wichtig zu verstehen, was geschehen ist. Das gegenwärtige Südafrika kann man nicht begreifen, ohne die Psychologie der Menschen der letzten 300 Jahre hinterfragt zu haben. Deshalb meine Obsession für historische Ereignisse, die ich neu interpretiere, manchmal sarkastisch, manchmal ironisch, immer subjektiv.

Du greifst mit Vorliebe auf gewisse Gründungsmythen der Afrikaander zurück, auf den großen Treck etwa, auf die Schlacht am Bloodriver.

CB: Diese historischen Ereignisse hat man uns unablässig ins Gehirn geprügelt – in der Kirche, in der Schule, zuhause. Die Voortrekker, die in den Busch zogen, um sich der Herrschaft der Engländer zu entziehen. Die heroischen Schlachten der Buren gegen die Zulus und die Engländer. Das waren die Blaupausen unserer Identität, und sie legitimierten die Apartheid: Die Afrikaander betrachteten sich als Gottes auserwähltes Volk, und das gab uns das Recht, andere zu unterdrücken. Indem ich die ganze Mythologie, die sich um diese Ereignisse rankt, unterlaufe, versuche ich zu ergründen, was wirklich geschah – und wie es zur Apartheid kommen konnte.

Ich vermute, dass Du als Kind diese Geschichten begeistert und unkritisch in Dich aufsogst wie kleine Schweizer die Wilhelm-Tell-Legende.

CB: Das Ausmaß der Indoktrination, der wir ausgesetzt waren, ist für Europäer schwierig nachzuvollziehen. Schule, Kirche, Staat und Familie – die Gehirnwäsche fand auf allen Ebenen statt, und an der Hierarchie wurde nie gerüttelt. Wer die Ideologie nicht akzeptierte, sich nicht anpasste oder sein Missfallen zu deutlich bekundete, wurde von der burischen Gemeinschaft gebrandmarkt. Nicht nur die Überzeugung und die Indoktrination, sondern auch die Heuchelei sowie die Passivität der Afrikaander stützten das System. Umso tiefer waren dann der Schock und das Gefühl, betrogen worden zu sein, als wir herausfanden, was tatsächlich los war.

Was wurde Dir über die Schwarzen beigebracht?

CB: Wir wurden gewarnt, dass sie gewalttätig seien, nicht intelligent, und einer Lebensweise frönten, die wir Weißen nicht verstehen könnten. Als wir aufwuchsen, wussten wir nur wenig. Den Namen Nelson Mandela hörte ich zum ersten Mal ziemlich spät, und von der Existenz des ANC erfuhr ich erst nach der Explosion einer Autobombe in der Church Street in Pretoria, 1983, ich war vierzehn. Ich wollte wissen, was der ANC sei. Eine schwarze Terroristenbande, wurde mir gesagt. Aber warum, insistierte ich, legen die Schwarzen Bomben? Weil sie Terroristen seien und uns an den Kragen wollten. Natürlich befriedigte mich diese Antwort nicht, aber mehr war nicht herauszukriegen.

Zu welchem Zeitpunkt hast Du gespürt, dass in Südafrika etwas nicht in Ordnung ist?

CB: Meine Kindheit war sehr glücklich. Meine Eltern, zwei Lehrer, waren durchaus korrekte Menschen, doch wie die meisten Afrikaander ihrer Generation hinterfragten sie die Apartheid und ihre Werte in keinem Moment. Mein Vater war der archetypische junge Afrikaander; er war überzeugt, dass Regierung und Kirche das Richtige taten und dass seine Familie den politischen und gesellschaftlichen Codes gehorchen musste. Ich begann zwar bereits in der Schule zu ahnen, dass irgendetwas nicht richtig sein konnte, doch traute ich mich nicht zu widersprechen. Wer widersprach, wurde als Störenfried und subversives Element abgestempelt und von den anderen gemieden, und da ich wegen meiner künstlerischen Neigungen ohnehin ein Außenseiter war, versuchte ich, möglichst nicht aufzufallen. Als Student an der Universität wurden für mich die Risse in der Fassade unserer heilen Welt immer offensichtlicher; außerdem wurde ich mir bewusst, dass es möglich war, seine Stimme zu erheben, ohne gleich verprügelt zu werden. Ich forderte meinen Vater heraus, ich verfluchte die Kirche, ich drohte, ich würde die kommunistische Partei und den ANC wählen … – es kam zu fürchterlichen Auseinandersetzungen. Andererseits hat mein Vater – im Gegensatz zu vielen Afrikaandern seiner Generation – nach dem Ende der Apartheid die Irrtümer und den Irrsinn eingesehen und sich wirklich davon gelöst.

Fortsetzung / to be continued in STRAPAZIN no: 108 -> bestellen / order

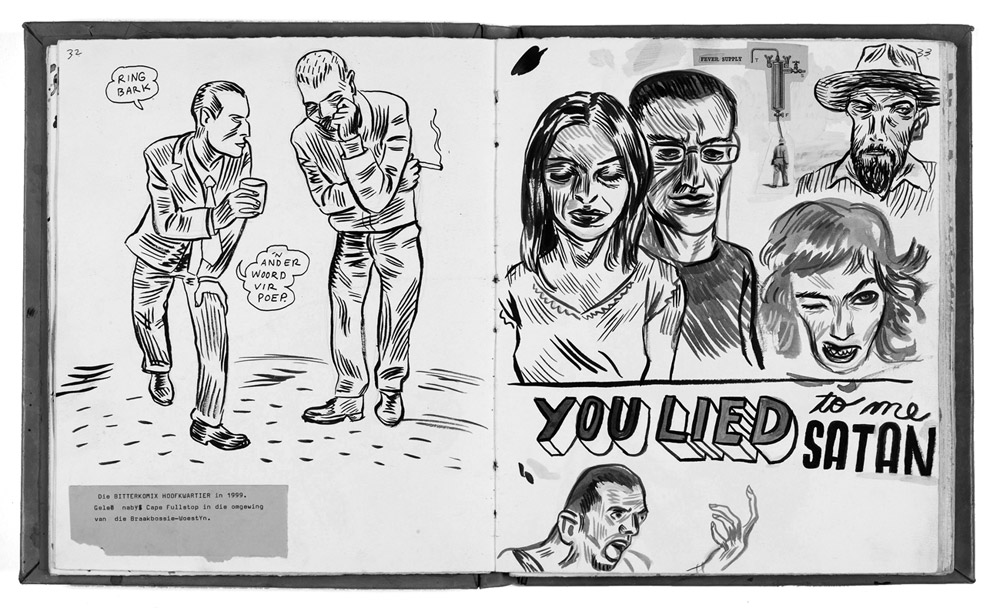

aus Conrad Botes› Tagebücher

Bitterkomix

Als sich Anton Kannemeyer (alias Joe Dog) und Conrad Botes (alias Konradski) 1988 kennenlernten, herrschten in Südafrika bürgerkriegsähnliche Zustände. Nach und nach wurden auch junge weiße Südafrikaner trotz Zensur und Repression gewahr, was in ihrem Land geschah und begannen, sich gegen die Apartheid aufzulehnen. 1992 – zwei Jahre nach der Freilassung Nelson Mandelas und zwei Jahre vor den ersten demokratischen Wahlen und dem Erdrutschsieg des ANC – veröffentlichten Botes und Kannemeyer die erste Ausgabe von Bitterkomix. Zwanzig Jahre später, im Herbst 2012, erscheint das 16. Heft.

«Bitterkomix», so Kannemeyer, «war unsere Reaktion nicht nur auf die Apartheid, sondern allgemein auf die repressive und verklemmte christlich-nationale Kultur der Afrikaander und ihre Tabus betreffend Sex, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit…»

Bitterkomix, das konsequent in Afrikaans erscheint, schlug ein wie eine Bombe. Kannemeyer und Botes machten sich bei vielen Afrikaandern, welche die Apartheid und ihre eigene Mitschuld am liebsten möglichst rasch verdrängt hätten, verhasst und hatten wiederholt Probleme mit den Zensurbehörden – ironischerweise auch unter der ANC-Regierung. Auch aus unserer zeitlichen und räumlichen Distanz ist die provokative Explosivität ihrer Comics nachvollziehbar: Kannemeyer und Botes begnügten sich nie mit der klassischen Satire, die aus besserwisserischer Distanz anprangert. Sie stecken mittendrin in ihrer Kultur und verarbeiten ihr Aufwachsen zwischen Privilegien und Repression, setzen sich mit der Schuld ihrer Eltern, ihrer eigenen Passivität und der Identität als weiße Südafrikaner auseinander, aber auch mit den Entwicklungen und Veränderungen im (weißen) Südafrika der Nach-Apartheid-Zeit.

Jahrzehntelang hatte die Apartheid Nicht-Weiße unterdrückt. Der ideologische Überbau der Rassentrennung durchdrang aber auch das Leben der Afrikaander: Regierung, Kirche und Schule malten das Bild einer von inneren und äußeren Feinden bedrohten Heimat und geißelten mit calvinistischer Strenge Mode, Popmusik und Sittenverfall. «Das ideologische Ziel unserer Erziehung war offensichtlich», erzählt Kannemeyer: «Man wollte uns Angst einflössen. Angst vor der schwarzen Gefahr, Angst vor der roten Gefahr, Angst vor der Sexualität und so weiter. Die Aussage war klar: Es ist fremd, deshalb müssen wir uns davor beschützen. »

Auch wenn Conrad Botes gerne geschichtliche Ereignisse aufarbeitet und Anton Kannemeyer die Apartheid auf konzeptionell-intellektuelle Weise reflektiert und auseinandernimmt, sind viele der stärksten Geschichten in Bitterkomix autobiographisch geprägt – Geschichten von häuslicher Gewalt und von Inzest, von paramilitärischem und religiösem Drill in der Schule, von Indoktrination und Prügelstrafen, von Ignoranz und Heuchelei sowie einer völlig verkorksten Sexualität. «Ich erlebte», so Kannemeyer, «meine Pubertät als eine sehr düstere Zeit, verklemmt und ohne Hoffnung. Viele unserer Comics waren kathartisch.»

Illustrationen: Seiten aus Conrad Botes› Tagebüchern

Bibliographie: (Auswahl)

- «Rats et chiens», Cornélius, Paris, 2009

- «La bande à Foster», L‘Association, Paris, 2011

- Mit Anton Kannemeyer: «Bitterkomix»

- Afrikaans: 16 Ausgaben, diverse (Eigen-)Verlage, Kapstadt/Johannesburg, 1992–2012

- Englisch: «Best of Bitterkomix», 2 Bände, Bitterkomix, Kapstadt, 1998 und 2002

- «Big Bad Bitterkomix Handbook», Jacana Media, Johannesburg, 2006

- Französisch: «Bitterkomix», L‘Association, Paris, 2009

Weblink: www.artprintsa.com/conrad-botes.html

![]()

Ganz schön deprimierend, nicht wahr?

Riad Sattouf über seine Comics.

Der 1978 geborene Sohn eines Syrers und einer Französin wuchs in Algerien und Syrien auf und kam erst mit zehn Jahren, nach der Scheidung seiner Eltern, nach Frankreich. Er stehe, sagt er selber, bis heute zwischen diesen beiden Welten – und das wiederum schärft seine Beobachtungsgabe.

Seit sieben Jahren verarbeitet er Woche für Woche beobachtete und belauschte Gespräche, Monologfetzen, kuriose Situationen etc. zu One-Pagern für das Satiremagazin Charlie Hebdo. Ob arm oder reich, ob aus dem Zentrum oder den Banlieues, ob studierend, berufstätig oder arbeitslos, ob gepierct, verdrogt, sexgeil, rassistisch, idealistisch, verklemmt oder bieder – Sattouf entlarvt Dummheit, Heuchelei, Unehrlichkeit, Beschränktheit, Ignoranz, Erbärmlichkeit und viel Unangenehmes mehr. Damit entwirft er ein aberwitziges und superfieses, gleichermaßen komisches wie deprimierendes Sittengemälde der heutigen Jugend, aber auch der Gesellschaft, in der sie lebt.

Auf Deutsch gibt es von Riad Sattouf nur das großartige «Meine Beschneidung» und seinen in Frankreich als bestes Erstlingswerk ausgezeichneten Film «Jungs bleiben Jungs». Es gibt also noch einiges zu entdecken, etwa sein fieses Pubertätspamphlet «Manuel du puceau» oder die Geschichten um den tumben und doch rührenden Vorstadtobermacho Pascal Brutal.

Christian Gasser besuchte Riad Sattouf in seinem Atelier in Paris.

«Vielleicht liegt es an meiner Schüchternheit, vielleicht an meinem Mangel an Selbstbewusstsein – Tatsache ist, dass ich schon immer das Opfer bizarrer Zeitgenossen wurde, die mich belaberten und belästigten. Weil ich überdies leicht paranoid bin und in der Welt mehr Bedrohungen als Annehmlichkeiten wahrnehme, fallen mir ständig Details und Situationen auf, die andere, meine Freunde etwa, meistens übersehen. Eines Tages kam ich zum Schluss, es könnte witzig sein, diesen ungewöhnlichen Blick auf die Realität aufzuzeichnen und schlug dem Satiremagazin Charlie Hebdo ‚La vie secrète des jeunes’ vor.

Der Kontakt zu Charlie Hebdo kam zustande, als ich mit meinen Büchern «Meine Beschneidung» und «Manuel du Puceau» Probleme mit einer staatlichen, von fundamentalistischen Katholiken und Vertretern traditioneller Familienwerte dominierten Zensurbehörde hatte. Die Anklage lautete auf Verwendung vulgärer Sprache, Darstellung von Gewalt und Untergraben der väterlichen Autorität. Charlie Hebdo bat mich um einen Beitrag über diese Affäre – und nahm darauf mein Angebot an.

Ob ich ein Voyeur bin? Selbstverständlich! Ich interessiere mich für das menschliche Verhalten, und wie gesellschaftliche Ereignisse und die Politik dieses beeinflussen. Seit meiner Kindheit liebe ich auch die Berichte von Forschern und Ethnologen, und bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich mich auch als Ethnologe. Wir werden mit Informationen über die Welt zugemüllt – aber die Welt, die ich sehe, entspricht überhaupt nicht diesen Bildern. Deshalb habe ich das Bedürfnis, die Wirklichkeit, die ich tatsächlich beobachte, festzuhalten.

Ich werde oft gefragt, ob ich gewisse Episoden erfinde. Nein. Ich habe nie etwas erfunden; was ich zeichne, hat sich so zugetragen. Ich nehme mir natürlich gewisse Freiheiten. Wenn es zum Verständnis beiträgt, füge ich auch schon mal einen Satz hinzu, manchmal verändere ich das Aussehen der Menschen, weil ich niemanden denunzieren möchte. Abgesehen davon, ist alles authentisch.

Klar zeugen viele Anekdoten von fürchterlichem Verhalten und erschreckender Dummheit, aber ich denke nicht, dass die Jugend heute anders oder schlechter ist, als zum Beispiel meine Generation es war. Die Oberfläche hat sich verändert, gewiss, die Kommunikationsweise, die Codes und Accessoires, aber nicht das Wesentliche. Auch wir haben uns geprügelt – aber wir hatten nicht die Möglichkeit, unsere Raufereien zu filmen und ins Netz zu stellen, um Millionen von Betrachtern zu schockieren. Interessant ist jedoch die gleichbleibende Tendenz der Gesellschaft, die Jugend für gefährlich und verdorben zu halten. In diesem Zusammenhang ist es mir übrigens sehr wichtig, in meiner Kolumne möglichst jedes Milieu und jede Gesellschaftsschicht abzubilden. Das Verhalten der Jugendlichen ist nicht nur von der Zeit, sondern auch von der Klasse unabhängig – es ist immer und überall dasselbe.

‚La vie secrète des jeunes‘ wird vor allem von Erwachsenen gelesen. Jugendliche halten sich lieber für supercool und verweigern den kritischen Blick auf sich selber – sie möchten sich nicht in den erbärmlichen Wesen aus meinen Comics wiedererkennen. Ältere Leser hingegen erkennen sich eher noch in diesen Jugendlichen. Oder sie fühlen sich bestärkt in ihren Vorurteilen. Oder sie lachen. Oder sie sind deprimiert, weil – nun, ‚La vie secrète des jeunes‘ ist ganz schön deprimierend, nicht wahr? Manchmal bin ich erstaunt, dass ausgerechnet meine deprimierendste Serie mein größter kommerzieller Erfolg ist…»

Christian Gasser

Bibliographie: (Auswahl)

- Auf Deutsch:

- «Meine Beschneidung», Reprodukt Verlag, Berlin, 2010

- Auf Französisch: (Auswahl)

- «La vie secrète des jeunes», 2 Bände, L‘Association, Paris, 2007 und 2010

- «Manuel du puceau», L‘Association, Paris, 2011

- «Pascal Brutal», 3 Bände, Fluide Glacial, Paris, 2006 ff.

- «Retour au collège», Hachette Littératures, Paris, 2005

Weblink: www.riadsattouf.com

![]()

Paradies und Hölle

Ein Portrait des finnischen Comic-Autors Ville Ranta.

Der 1978 geborene Ranta – Comic-Autor, Karikaturist, Dozent und Verleger – gehört seit einem Dutzend Jahren zu den Schlüsselfiguren der regen finnischen Comic-Szene, und seine Comics werden mit Erfolg auch in Frankreich veröffentlicht.

Mit lockerem Strich und erzählerischer Verve, reflektiert und erzählt er humorvoll Autobiographisches, Essayistisches und Fiktionales – immer aber umkreisen seine Comics existenzielle Krisen, in deren Protagonisten der Autor sich selber spiegelt.

Auf Deutsch erschien im Frühjahr 2012 «Paradies» – die Veröffentlichung von «Kajaani» ist in Vorbereitung.

Christian Gasser

Adam und Eva, der Garten Eden, der Baum der Erkenntnis, die Schlange und der Apfel, der Sündenfall, Gottes Zorn, die Vertreibung aus dem Paradies. Diese Geschichte, die zu den fundamentalen Mythen der christlichen Kultur gehört, kennen wir bestens oder zumindest glauben wir, sie zu kennen; sie ist ein Dauerbrenner, immer wieder analysiert und neu ausgelegt.

Als Ville Ranta vor einigen Jahren – im Auftrag der lutherischen Kirche Finnlands, die den Austausch mit nicht-gläubigen Künstlern suchte – eine Geschichte über Adam und Eva zeichnete, stellte er fest, «dass diese Legende mir erlaubte, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die mich gerade quälten: Mit Lust, Schuld, Liebe, Sexualität; mit Fragen nach Grenzen und Gesetzen, Verboten und Freiheiten.» So entwickelte sich der Auftrag zum 72 Seiten kurzen gezeichneten Essay «Paradies» (auf Deutsch bei Reprodukt), in welchem Ranta in vier mit lockerem Strich improvisierten Variationen diesen biblischen Evergreen umkreist und überraschend viele alte und neue und lang nachhallende Fragen aufwirft. «Aber es ist kein Buch über die Religion», betont er, «sondern über die Liebe.»

Am Anfang war – in Rantas Deutung jedenfalls – die Entdeckung der Lust. Und als Adam und Eva spürten, dass die Sexualität gut und schön war, wollten sie mehr davon, immer mehr. Leicht kommt diese erste Variation daher, frivol und bunt. Ville Rantas skizzenhafter Strich und seine frei hingetupften und gekleckerten Aquarellfarben verströmen Wärme, Glück und Erfüllung.

Bereits in der zweiten Version des Sündenfalls indes, weitgehend aus dem Blickwinkel Gottes erzählt, wird der Ton schärfer und bitterer. Der Schöpfer wandelt selbstzufrieden, aber schrecklich einsam durch das Paradies. Er sieht zwar, dass alles gut ist – aber er fühlt sich unverstanden. «Mir wurde klar», klagt er, «Adam würde nie etwas kapieren. Ewig würde ich an meiner einsamen Liebe leiden. Es sei denn…» – Und auf der nächsten Seite reicht die Schlange den Menschen die verbotene Frucht. Zufall? Oder etwa Gottes Wille?

Ein Kobold mit klobigen Händen

Adam und Evas Weg in die Freiheit – zu Bewusstsein und Selbstbestimmung, aber auch zur Sterblichkeit – ist mühselig und dornig. Schließlich stranden sie im Exil, in einer, so Ranta, «öden und grausamen Welt.» Bei aller Ernsthaftigkeit und intellektueller Gründlichkeit bleibt Rantas Ton auch in den schwärzesten Momenten verspielt und beschwingt. «Humor und Nachdenken passen gut zueinander», sagt Ranta, er redet ruhig und wählt seine Worte mit Bedacht, «denn der Humor verhindert den Verlust der Bodenhaftung.» Ohnehin sei sein Stil immer humoristisch und dekonstruktivistisch. Das wird in seiner Darstellung Gottes besonders gut sichtbar: Ein unförmiger, geisterhafter Kobold mit riesigen Händen. «Hat Gott nicht eigenhändig die ganze Welt erschaffen?», so Ranta rhetorisch. «Dazu brauchte er doch große, starke Hände.»

Sein Essay sei zwar satirisch, aber nicht als Kritik an der Religion gedacht. Er selber glaube nicht an Gott und begrüsse es, dass die christliche Religion in unserer Gesellschaft an Bedeutung verloren habe. «Andererseits finde ich, die Europäer müssten ihre Religion besser kennen. Ob man glaubt oder nicht, ist unwichtig – aber wir sollten uns bewusst sein, dass die Religion ein entscheidender Teil unserer Kultur ist, unserer Geschichte, unseres intellektuellen und spirituellen Lebens. Komischerweise scheinen viele Europäer geradezu Angst vor dem Religiösen zu haben.»

Die Schützenhilfe des Propheten

Ville Ranta glaubt nicht an Gott – und doch setzt er sich immer wieder mit religiösen Themen auseinander, seit er mit einem satirischen Kommentar zur Affäre um die dänischen Mohammed-Karikaturen einen Skandal auslöste. In einem Comic für die Kulturzeitschrift Kaltio verspottete er indes keineswegs den Propheten, sondern den vorauseilenden Gehorsam von Behörden und Medien gegenüber den Druck- und Zensurbemühungen islamischer Kreise. «Das ist sehr finnisch», so Ranta, «wir ziehen es vor zu schweigen und uns nicht einzumischen.» Ironischerweise fiel der Chefredakteur der Zeitschrift genau diesem vorauseilenden Gehorsam zum Opfer: Er wurde wegen Rantas Comic gefeuert. Ranta wähnte seine Karriere als Pressezeichner am Ende, doch das Gegenteil geschah: «Mein Comic wurde zum Zentrum einer heftigen Debatte über Meinungsfreiheit und Selbstzensur, und bald stellten sich die meisten Medien hinter uns und kritisierten die Entlassung.» Diese Debatte machte Ville Ranta berühmt. «Plötzlich erhielt ich von zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften Aufträge als politischer Karikaturist, die ich natürlich nicht ablehnte – ich fühlte mich schon immer zur Karikatur hingezogen, und dass ich nun damit meinen Lebensunterhalt verdiene, ist wunderbar.»

Das war 2006. Da war Ville Ranta längst eine wichtige Figur in der finnischen Comic-Szene. Mit dreizehn Jahren veröffentlichte er sein erstes Fanzine, dann studierte er – weil er eigentlich Schriftsteller werden wollte – Literatur in Helsinki. Doch das Zeichnen ließ ihn nicht los. «Eine Zeichnung ist ungemein kraftvoll, stärker jedenfalls als meine Worte. Mit Linien und Flächen die Realität lebendig werden zu lassen, ist ein magischer Prozess.»

Illustrationen aus dem Buch «Paradies»

Fortsetzung / to be continued in STRAPAZIN no: 108 -> bestellen / order

Bibliographie: (Auswahl)

- «Paradies», Reprodukt Verlag, Berlin, 2012

- «Isi on nyt vähän väsynyt», Asema, Oulu, 2005

- Französisch:

- «Papa est un peu fatigué», ça et là, Bussy Saint-Georges, 2006

- «Kajaani», Asema, Oulu, 2008

- «L‘exilé du Kalevala», ça et là, Bussy Saint-Georges, 2010;

- die deutsche Ausgabe ist bei Reprodukt in Vorbereitung.

- «Célebritiz» mit Lewis Trondheim, Dargaud, Paris, 2006

Weblink: www.villeranta.com

DAS GESCHRIEBENE WORT

von Wolfgang Bortlik

Gebrochen, gebeutelt und geklont

Neue Kriminalromane

Im Januar 1978 schreibt Jean-Patrick Manchette in „Charlie Mensuel“ einen längeren Artikel über den Privatdetektiv-Roman, der in Frankreich „Polar“ genannt wird. Er betrachtet besonders genau die gesellschaftlichen Voraussetzungen für dieses Genre von Krimi, wie sie etwa Dashiell Hammett und Raymond Chandler geschrieben haben:

„Das Kapital herrscht uneingeschränkt … Den Schweinehunden, die das Terrain beherrschen, das Terrain der ganzen Welt, das sie zum Weltmarkt und Schauplatz ihres Gangsterkriegs gemacht haben, widersetzen sich nur noch winzige Gruppen oder isolierte Einzelkämpfer, vorläufig geschlagen, manchmal geduldig, manchmal verbittert und verzweifelt. In der amerikanischen Literatur entsteht daraus der Polar, der Privatdetektiv. […]

Er ist verbittert und langmütig und schließlich ziemlich verzweifelt, weil ein Scheißchaos herrscht und er wohl sieht, dass er ihm alleine nicht beikommt; und außerdem weil das Leben in der Scheiße und im Blut und der Kampf gegen die Widerlinge ihn verändert, es macht ihn unsensibel und hart, was auch eine Form der Niederlage ist.“

Zu diesem Zeitpunkt hat Manchette selbst schon mehr als ein halbes Dutzend zum Teil preisgekrönte Romans noirs und Polars geschrieben, etwa „Ô dingos, ô châteaux (deutsch: „Tödliche Luftschlösser“), „Nada“, „Que d’os“ („Knüppeldick“) oder „Le petit bleu de la côte ouest“ („Westküstenblues“). Manchette sympathisiert zu der Zeit mit den Situationisten und hält sich weitgehend aus den ideologischen Streitereien der radikalen Linken heraus. Dafür reflektiert er ziemlich hellsichtig und präzise, was er mit dem Schreiben seiner Krimis eigentlich beabsichtigt und schluss-endlich anstellt.

Was für eine Gesellschaftsform produziert eigentlich was für eine Kriminalliteratur? Dazu hat Manchette schon zwei Jahre vorher geschrieben:

„Man erkennt, weshalb die große Epoche des Roman noir in die letzte Phase der triumphierenden Konterrevolution (im Wesentlichen 1920 – 1950) und besonders in deren Höhepunkt, also in Faschismus und Krieg, fällt.“

Heute, beim gegenwärtigen Zustand der menschlichen Gesellschaft, in welcher der Kapitalismus immer noch seine falschen Blüten treibt und der Faschismus jederzeit wieder sein hässliches Haupt heben kann, müsste man also davon ausgehen können, dass eine Menge prächtiger Krimis geschrieben werden. Aber, mal so ganz nebenbei gefragt, ist es nicht auch ein Zeichen für die schrägen Ordnungsfantasien einer Gesellschaft, wenn in neun von zehn Krimis ein Polizeikommissar oder eine -kommissarin die Hauptrolle spielen? Wird der Polizist als Identifikationsfigur so dringend benötigt? Nun gut, normalerweise stehen Kommissar oder Kommissarin, ob sie Wallander, Lund oder Hunkeler heißen, ihrem Job und den Vorgesetzten kritisch gegenüber. Als Menschen sind sie eher gebrochen oder zumindest schwer gebeutelt.

Ziemlich hin- und hergerissen zwischen Profession und Neigung ist die Polizistin Johanna di Napoli, die der Zürcher Krimiautor Michael Herzig erfunden hat. Sie ist einst als Quotenfrau bei der Zürcher Stadtpolizei angestellt worden und mittlerweile, im dritten Krimi, wegen Unbotmäßigkeit und privaten Alkohol-exzessen zur persona non grata geworden. Schließlich wird sie abgeschoben zu einem scheinbar harmlosen Fall von Ausländerhass. Deutsche, die in Zürich leben und arbeiten, werden brieflich bedroht. Doch dann wird ein hoher deutscher Politiker auf Staatsbesuch in der Schweiz erschossen, russische Mafiosi tauchen auf, ein geheimnisvoller Killer, die volle Palette also. Di Napoli überlebt unter Mithilfe des melancholischen Killers so ziemlich alles und triumphiert am Schluss, auch über ihre Vorgesetzten. Aber nicht über ihr Privatleben. Herzigs Krimi ist flott geschrieben, aber bei Motiv und Handlung wirkt alles ein bisschen zu übermotiviert und überkonstruiert. Dennoch: Gute Frau, diese di Napoli.

Ein klassischer deutscher Polar mit nur ganz wenig Polizeikontakt ist der Frankfurter Privatdetektiv Kemal Kayankaya, geschaffen von Jakob Arjouni. Jetzt gibt es endlich wieder ein Abenteuer mit ihm, das fünfte nämlich. Mittlerweile ein bisschen gesetzter, quasi verheiratet und nicht mehr ganz so bissig, wird Kayankaya bei zwei Aufträgen gefordert: Einerseits soll er ein verwöhntes Upper-Class-Girlie aus den Klauen eines geschickt mit den Kulturstereotypen handelnden türkischen Zuhälters holen. Dummerweise ist der Onkel des unangenehmen Typen ein hochrangiger islamistischer Prediger in Deutschland. Außerdem gilt es für Kayankaya, den nordafrikanischen Schriftsteller Rashid an der Frankfurter Buchmesse als Leibwächter zu schützen. Dieser hat sich in seinem neuen Roman ein bisschen weit vorgewagt in Sachen Homosexualität. Die Pressedame von Rashids Verlag hätte jedenfalls nichts dagegen, wenn es zu Übergriffen käme, was für eine Werbung! Tatsächlich gerät der Schriftsteller als Geisel in Kayankayas anderen Fall hinein. Mit derlei Doppelmoral und ethnischem Schwurbel treibt der diesbezüglich ja unverdächtige Arjouni in seinem neuen Krimi ein höchst gelungenes Spiel. Nach wie vor allererste deutsche Krimiklasse!

Und auch eine weibliche Privatdetektivin gilt es vorzustellen: Nora Tabani, geschaffen von der in Zürich lebenden Künstlerin und Autorin Mitra Devi. Die neunjährigen Zwillinge der begüterten Familie Kaiser sind entführt worden. Keine Polizei, Lösegeld! Von vornherein wittert Tabani, die gegen den Widerstand des Pflegevaters engagiert worden ist, dass in dieser Familie irgendetwas nicht stimmt. Schließlich ist da auch noch Jeff, der uneheliche Sohn, den Frau Kaiser einst als junges Mädchen bekam und zur Adoption weggegeben hat. Der könnte die Entführer engagiert haben. Aber Jeff ist ein Junkie und leidet außerdem nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung an akutem Gedächtnisschwund. Die Autorin bringt die verschiedenen Handlungsfäden schön zusammen, erzählt nicht aus zu vielen Perspektiven und ist immer spannend. Nur der Showdown am Schluss ist etwas hölzern. Auch weibliche Detektive müssen nicht immer um sich ballern.

Neues Altes von Daniel Woodrell: Wie schon im umwerfenden Roman „Winter’s Bone“ lässt der Autor wieder eine jugendliche Hauptfigur im amerikanischen Hinterland der Ozark Mountains agieren. Diesmal ist es der 13jährige Shuggie, der zwischen sexueller Begierde nach seiner Mutter und abgrundtiefem Hass auf seinen Stiefvater oszilliert. Ödipus, ick hör dir trapsen! Jedenfalls muss Shuggie für seinen brutalen Alten in die Häuser von Kranken einsteigen, um dort Medikamente und Drogen zu klauen. Doch dann taucht ein anderer Mann mit einem tollen Auto auf, plötzlich ist die Küche voller Blut, der Stiefvater verschwunden und die schöne Mutter wird erpressbar – was Shuggie, das Rabenaas, weidlich ausnützt. Woodrell erzählt präzise, mit knackigen Dialogen und kurzen Sätzen, und seine Figuren beginnen sofort zu leben. Da sind kein Wort und keine Geste zu viel, vor allem wird es nie schwiemelig. Große Kunst!

Eine ziemlich originelle Idee liegt dem Debütkrimi von Thomas Kowa zugrunde. Aus den Blutspuren Christi auf dem berühmten Turiner Grabtuch soll ein mad scientist namens Wismut einen Jesus-Klon geschaffen haben. 2000 Jahre später also wandelt der Heiland als zweijähriges Kind wieder unter uns. Das gefällt aber den christlichen Machthabern nicht. Die Handlung spielt vor allem in der Schweiz, weil dort in Labors das Grabtuch und andere Reliquien auf ihre Echtheit geprüft wurden und dabei Teile verschwunden sind. Die Jesuiten und der Bischof von Basel, der ja in Solothurn sitzt, entsichern nun die Waffen. Der wackere Basler Kommissar Pandera, der – das sei hier extra erwähnt – verhältnismäßig normal lebt und arbeitet, ermittelt bis aufs Deck eines dieser riesigen Kreuzfahrtschiffe.

Der Autor hätte als Erzähler möglicherweise ein paar Perspektiven weniger einnehmen sollen. Manchmal zieht sich der Krimi ein bisschen sehr in die Länge. Allerdings stecken im Roman viele gute Ideen und interessant sind die (kirchen)geschichtlichen und (gen)technologischen Einstreuungen allemal.

Illustrationen von Stephan Schmitz

Bücher:

- Jean-Patrick Manchette: „Chroniques. Essays zum Roman noir“.

- Distel Literatur Verlag, (ist möglicherweise nur noch im französischen Original erhältlich). In eben diesem Distel Literatur Verlag sind auch die Krimis von Manchette auf Deutsch erschienen. Jede Menge toller Stoff!

- Michael Herzig: „Töte deinen Nächsten“.

- Grafit Verlag, 287 S., Hardcover,

- Euro 19.99 / sFr. 27.80

- Jakob Arjouni: „Bruder Kemal“.

- Diogenes Verlag, 240 S., Hardcover,

- Euro 19.90 / sFr. 28.90

- Mitra Devi: „Filmriss“.

- Unions Taschenbuch, 280 S., Softcover,

- Euro 12.95 / sFr. 19.90

- Daniel Woodrell: „Der Tod von Sweet Mister“.

- Liebeskind Verlag, 192 S., Hardcover,

- Euro 16.90 / sFr. 23.30

- Thomas Kowa: „Das letzte Sakrament“.

- Bastei Lübbe Taschenbuch, 382 S., Softcover,

- Euro 8.99 / sFr. 13.50

DAS MAGAZIN

Illustrationen von Jürg Lindenberger

Gipi: S.

Erinnerungen

Ganz schön harter Tobak, den Gipi den Lesern da in seinem autobiografischen Werk „S.“, versteckt hinter bunt leuchtenden Aquarellfarben, zumutet. Gipi setzt in „S.“ Erinnerungen seines Vaters, die vor allem um die Zeit des Zweiten Weltkrieges kreisen, in eine nichtlinear erzählte und immer wieder neu ansetzende Geschichte um, die dem Leser nichts erspart: nicht die Grauen des Krieges, nicht die Brüchigkeit von Erinnerungen und auch nicht die problematischen Seiten dieser Vaterfigur. Der Auftakt zieht den Leser mitten hinein in eine Geschichte, deren Zusammenhänge sich erst nach und nach erschließen lassen. Der Erzähler erinnert sich an einen Schiffsausflug mit seinem Vater, währenddessen dieser von einem Kriegserlebnis berichtet: Gipi zeichnet eine von Luftangriffen zerstörte Brücke, fliehende verletzte Menschen, mit Löchern im Kopf, „so groß wie eine geballte Faust“. Andere Erinnerungen des Vaters: Er hilft zwei jungen deutschen Soldaten zu desertieren, die dann vor seinen Augen von amerikanischen Soldaten erschossen werden; die Alliierten bombardieren Pisa und töten dabei 5’000 Menschen, darunter um ein Haar seine Verlobte, die Mutter des Erzählers, die von einem Deutschen gerettet wird und danach einen „wachsenden Hass auf die Welt“ empfindet; amerikanische Besatzungssoldaten prügeln S. windelweich. Der Leser, der all dies vorgesetzt bekommt, virtuos, mal poetisch und mal derb erzählt und gezeichnet, wird mit der Zeit immer irritierter: Was soll diese permanente Darstellung der Alliierten als mordende Besatzer, als am Boden wie in der Luft willkürlich tötende, feist grinsende Monster, während diejenigen, die für all dieses Leid verantwortlich sind – die deutschen Soldaten nämlich – als Retter inszeniert werden? Etwas verärgert, wird man dennoch immer tiefer in die Geschichte hineingezogen, fängt an zu zweifeln am Erzählten, ebenso wie der Erzähler, welcher seinerseits seine eigenen Zweifel an den Erinnerungen seines Vaters andeutet, wenn er Fragmente dieser Erinnerungen immer wieder neu aufgreift, ein wenig perspektivisch verschoben weitererzählt und so – in die Flüchtigkeit des Aquarellstils eingebettet – eine hochkomplexe Reflexion über Erinnerung, Verdrängung und Vergessen komponiert, um auf das alles ins rechte Licht rückende Finale zuzusteuern: Die Blindheit, die den Vater in den letzten Jahren vor seinem Tod zunehmend befallen hat, wird zur Metapher für die blinden Flecken und Verschiebungen in der Erinnerung, deren „Wahrheit“ sich erst nach seinem Tod entpuppt. So schrieben etwa die deutschen Deserteure noch jahrelang dankbare Briefe an ihre Retter, die sie einst davor bewahrt hatten, von amerikanischen Kugeln zerfetzt zu werden. Aber auch anderes steht plötzlich in Frage: „Die Bombardierung der Brücke und die schwarzen, aufgeblähten Köpfe? Welche Version ist die richtige? Gibt es eine richtige Version?“ Alle Erinnerung ist vermittelt, medial, in Familienerzählungen und auch im Verschwiegenen, sodass dem Erzähler am Ende nur noch bleibt, sich zu befreien von dem Glauben an die Wahrheit und auf sich selbst zurückgeworfen, seinen Vater loszulassen: „Es ist an der Zeit, dass er an die frische Luft kommt, sich im Winde zerstreut, wie er es verdient, dieser Idiot.“

Jonas Engelmann

- Gipi: „S.“.

- Reprodukt, 112 S., Softcover, farbig,

- Euro 18.- / sFr. 25.90

Patrick McEown: Hair Shirt

Albträume

Ein „Hair Shirt“ ist ein aus Haaren gewebtes „Büßerhemd“, ein Kleidungsstück, das John – der Protagonist im Comic des Kanadiers Patrick McEown – in wiederkehrenden Albträumen zu tragen gezwungen ist. Der Ich-Erzähler John lebt als Kunststudent in einer nichtssagenden Stadt, über die er sagt: „Diese Stadt existiert nicht. Menschen leben hier nicht, sie zirkulieren nur, wie einsame Satelliten, die um einen Planeten kreisen, den es nie gegeben hat.“ Er treibt nach dem Ende einer langjährigen Beziehung durch das Nachtleben und trifft dort zufällig auf seine Kindheitsfreundin und Jugendliebe Naomi. Ihre Zuneigung lebt wieder auf, gleichzeitig wird schnell deutlich, dass in diesem Wiedertreffen Abgründe der Vergangenheit erneut aufbrechen, Unverarbeitetes zurückkehrt und die Beziehung zunehmend belastet. Naomi hat den frühen Tod ihres Bruders niemals verarbeitet, gleichzeitig wird angedeutet, dass auch andere traumatisierende Dinge in ihrem Elternhaus vorgefallen sein könnten. All dies führt zu einem Verhalten Naomis, mit dem sie sich selbst zu bestrafen scheinen will und gleichzeitig die Beziehung mit John immer wieder vor schwere Prüfungen stellt, bis schließlich alles in einer schicksalhaften Nacht eskaliert. John selber, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt ist, plagen regelmäßige Albträume, in denen gleichfalls Naomis Bruder, mit dem er sich in seiner Jugend zerstritten hatte, auftaucht, ebenso wie eine Freundin Naomis, die John an seine Ex erinnert sowie das titelgebende Büßerhemd, das er zur Strafe sowohl stricken als auch tragen muss. Wofür John Buße tun muss oder glaubt tun zu müssen, was ihn schuldig werden ließ, bleibt nur angedeutet. Ohnehin zeichnet sich „Hair Shirt“ vor allem durch das aus, was im Vagen bleibt, bzw. dadurch, was am seltsamen Verhalten der beiden Protagonisten John und Naomi nicht erklärt wird. Dass alles auch anders sein könnte, wird immer wieder angedeutet. Selbst die etwas zu schnell erzählte „Auflösung“ birgt genügend Offenheit in sich, um den Leser weiterhin verstört zurückzulassen. „Hair Shirt“ versucht, die Verstörung in Bilder zu fassen, die das Erwachsenwerden mit sich bringt, ist jedoch dabei nicht immer ganz schlüssig erzählt. Aber welches Erwachsenwerden ist schon in sich vollkommen schlüssig und ohne Brüche?

Jonas Engelmann

- Patrick McEown: „Hair Shirt“.

- avant-verlag, 128 S., Softcover, farbig,

- Euro 19.95 / sFr. 30.90

Aisha Franz: Brigitte und der Perlenhort

Perlen und Muscheln

Fantastische Elemente in eine ansonsten durchaus realistische Welt so nahtlos einzubauen, dass es kaum auffällt, inhaltlich aber Sinn macht, ist nicht einfach. Aisha Franz ist dies bereits in ihrem Debüt „Alien“ trefflich gelungen. Die Metapher des Alien als Spiegel pubertärer Befindlichkeiten ist zwar durchaus ein Klischee, doch gewann ihr die junge deutsche Comic-Autorin dank ihrer charmanten Erzählweise und dem subtilen Umkreisen der Gefühlswelt ihrer Protagonisten viel Neues ab.

Auch „Brigitte und der Perlenhort“ handelt – unter der Oberfläche einer ebenso schmissigen wie hanebüchenen Agentenstory – vom Anders- und Unverstandensein, von der Einsamkeit, der Sehnsucht nach Liebe und dem Bedürfnis nach Sex. Die Agentin Brigitte ist eine Hündin in Menschengestalt, sprachbegabt, intelligent und gefühlsanfällig, aber auch triebhaft, die im Gegensatz zu anderen mutierten Hunden ihr Hundsein nicht unter einer Menschenmaske verbirgt, sondern zu ihrem Außenseitertum steht.

Beim Lesen von „Brigitte und der Perlenhort“ hinterfragt man die Durchmischung von hündischem und menschlichem Personal jedoch nicht, sondern lässt sich zunächst einfach von der verzwickten Story um eine überaus wertvolle Perlenmuschel, mafiöse Begehrlichkeiten und betrügerisches Doppelagententum mitreißen. Franz jongliert zu unserem Ergötzen mit so gut wie allen Genreklischees – und unterläuft sie pausenlos. Wie die Figuren ist auch die Story voller Brüche, sie ist nicht nur spannend, sondern dank Brigittes Neigung für heiße und komplizierte Romanzen auch von einer Frivolität, die im Widerspruch steht zur vordergründigen Naivität und Trivialität der Erzählung. Es ist diese Gratwanderung zwischen Genreklischees und psychologischen Abgründen, zwischen dem unschuldigen Tonfall und handfesten Gelüsten, die „Brigitte und der Perlenhort“ zu einer wahrhaftig vergnüglichen Lektüre machen.

Christian Gasser

- Aisha Franz: „Brigitte und der Perlenhort“.

- Reprodukt, 192 S., Softcover, einfarbig,

- Euro 16.- / sFr. 23.50

Marko Turunen: Der Tod klebt an den Fersen

Ufos in Lahti

Es beginnt mit Zähneputzen und gegenseitigen Vorwürfen über unsachgemäß aufgerissene Joghurtbecher – und es hört auf mit einem Gehirntumor. Dazwischen taumeln wir mit Fremdling und E-Eisenfrau mehrmals aus dem Alltag in die Hölle und zurück ins Paradies.

Der 1973 geborene Marko Turunen, der sein deutschsprachiges Debüt 2004 mit dem als STRAPAZIN–Sonderheft veröffentlichten „Basis“ gab, gehört neben Matti Hagelberg, Tommi Musturi und Ville Ranta zu den interessantesten Comic-Autoren Finnlands. Mit „Fremdling“ hat er ein Alter Ego geschaffen, mit welchem er in aller Freiheit die unterschiedlichsten Lebensphasen und -situationen untersuchen kann. In „Basis“ etwa erinnerte er sich an mysteriöse Kindheitserlebnisse während eines heißen Sommers auf dem Land, die er – aus der Perspektive eines Kindes geschildert – surreal zuspitzte. Auch in „Der Tod klebt an den Fersen“, das die in Finnland zwischen 2004 und 2011 als Comic-Hefte erschienenen Geschichten um Fremdling und E-Eisenfrau versammelt, führt er uns auf den schmalen Grat zwischen realem Alltag und fantastischer Überhöhung.

Eigentlich sind Fremdling und E-Eisenfau ein ganz normales Paar, das ein ganz gewöhnliches Leben in einer mittelgroßen Provinzstadt (Lahti, Finnland) führt. Lakonisch und mit tagebuchartiger Akkuratesse protokolliert Turunen ihren Alltag, Fremdlings Reisen ins Ausland und die Auseinandersetzungen mit einer kaum zu kontrollierenden Umwelt. Und doch ist Turunen meilenweit von der platten Dokumentation profaner Banalitäten entfernt. Das beginnt schon bei den Protagonisten: Fremdling ist ein kleinwüchsiger Außerirdischer mit großem Schädel, verletzlich offenen Augen und einem Loch in der Stirn. E-Eisenfrau ist stark, selbstbewusst und trägt eine neutrale Gesichtsmaske. Ihre Freunde, Bekannten und Feinde sind verfremdete Pop-Ikonen, Gestalten aus Legenden, Märchen oder Fantasywelten, und der Höllenfürst trägt ein Wrestlingkostüm und tauscht mit Fremdling die Wohnungsschlüssel.

„Der Tod klebt an den Fersen“ beginnt hart am Alltag, entwickelt aber auf über 300 Seiten einen ganz eigenen erzählerischen und grafischen Sog, der uns tiefer und tiefer in Marko Turunens dunklen, aber von trockenem Humor geschärften Kosmos eintauchen lässt, in welchem die Welt zur allumfassenden Bedrohung wird. Dieser Unsicherheit verleiht er mit seinen schroffen, zum Schwarzen neigenden, bisweilen wie Negativbilder wirkenden Zeichnungen eine eindringliche Form. Letztlich, wird man im Lauf der Anekdoten und Dramen gewahr, geht es in „Der Tod klebt an den Fersen“ um das eine große Thema: Um die Liebe eines kleinen Außerirdischen zu einer starken Eisenfrau, oder genauer, um die Liebe zweier Menschen, die, auf sich selber zurückgeworfen, das Leben in ihrer Umwelt zu meistern versuchen – und letztlich vom Tumor bedroht werden. Intensiv und anspruchsvoll! „Der Tod klebt an den Fersen“ ist eine außergewöhnliche Lektüre und Erfahrung.

Christian Gasser

- Marko Turunen: „Der Tod klebt an den Fersen“.

- MamiVerlag, 328 S., Softcover, s/w,

- Euro 17.-

Wagenbreth/Stevenson: Der Pirat und der Apotheker

Aufschneidereien

Jedes Mal, wenn ein Buch von Henning Wagenbreth erscheint, fragt man sich, warum man seit seinem letzten Buch so lange warten musste und warum er nicht jedes Jahr ein neues Buch vorlegt. Denn wie seine früheren Bücher ist auch „Der Pirat und der Apotheker“ eine beglückende Augenweide.

„Der Pirat und der Apotheker“ ist ein Gedicht, das Robert Louis Stevenson 1882 während eines Kuraufenthalts in Davos schrieb. Weil Stevenson wenig später mit „Die Schatzinsel“ einen Welterfolg landete, ging das Gedicht vergessen und wurde erst 1921 auf Englisch veröffentlicht – und erst jetzt auf Deutsch.

Die Ballade erzählt von zwei ungleichen Schulfreunden, die beide auf die schiefe Bahn geraten: Der aufsässige Rebell Robin wird Pirat, der Schleimscheißer und Heimlichtuer Ben Apotheker. Als Rob nach Jahren der Piraterie in die Heimat zurückkehrt, ist die Wiedersehensfreude groß: „Ben prahlt sehr von seinen Pillen, Rob von Frauen der Antillen.“ Dann vergleichen sie ihre Verbrechen. Rob bramarbasiert vom freien Leben auf den sieben Weltmeeren, von Gefechten, Heldentaten und Gefahren. Ben hingegen preist seine Existenz, da er dank seiner Fassade als ehrbarer Bürger durch alltägliche Betrügereien an seinen Patienten ohne jedes Risiko sehr viel mehr Geld angehäuft und vermutlich mehr Menschen auf dem Gewissen hat als der Freibeuter …

Diese durchaus moralische Moritat mit dem bezeichnenden Untertitel „Eine lehrreiche Geschichte“ hat Henning Wagenbreth selber übersetzt: in charmante, aber nicht immer sehr geschmeidige Verse und Reime sowie in prächtige, knallig bunte Bilder. In dieser einfachen Geschichte ohne Zwischentöne kommen sein zu piktogrammartiger Stilisierung neigender, roh und naiv anmutender Strich und die flächigen, plakativen Farben zu allerbester Wirkung. – „Der Pirat und der Apotheker“ erfreut den Vater nicht weniger als seine Tochter.

Christian Gasser

- Henning Wagenbreth/Robert Louis Stevenson: „Der Pirat und der Apotheker. Eine lehrreiche Geschichte“.

- Peter Hammer Verlag, 48 S., Hardcover, farbig,

- Euro 26.- / sFr. 32.30

Paul Hornschemeier: Mein Leben mit Mr. Dangerous

Spürbare innere Leere

Ihr bester Freund Michael ist vor einiger Zeit nach San Francisco gezogen, ihre Beziehung mit Eric geht den Bach runter. Der Job in einem Klamottenladen in einer Mall ist auch nicht gerade aufregend. Und zu guter Letzt muss sich Amy mit ihrer Mutter herumplagen. Was ihr bleibt, ist vor allem die Animationsserie „Mr. Dangerous“, die zwar höchst surreal ist, für Amy aber das ideale Forschungsobjekt darstellt. Das ist extrem nerdig, und die großen Fragen ihres Lebens beantwortet die Serie auch nicht. Der Einzige, der ihr mit seiner Seelenverwandtschaft helfen könnte bei den vielen Entscheidungen, die man tagtäglich fällen muss, ist Michael. Doch der ist weit weg, und telefonieren ist auf Dauer auch keine Lösung für fehlende Freundschaften. Ein One-Night-Stand mit dem Eismann füllt nur vordergründig die innere Leere, die am nächsten Morgen um so härter in ihr Leben zurückkehrt. Und wieder einmal hat sie alles falsch gemacht …

Paul Hornschemeier ist ein Meister seines Faches, der die Möglichkeiten des Mediums ausschöpft, ohne ins Experimentelle zu gleiten. Er steht mit seinen klaren, flächigen Farbzeichnungen in der Tradition von Daniel Clowes oder auch Chris Ware. Aber nicht nur die Zeichnungen in seinem neuen Comic sind wieder einmal toll, auch die erzählerische Virtuosität ist faszinierend. Schon in seinem letzten Werk „Die drei Paradoxien“ hat er mit Bildzitaten gespielt. Dort waren es mit betont grober Rasterfolie gestaltete Comics, die in die Handlung eingeflochten waren. In „Mein Leben mit Mr. Dangerous“ ist es die Lieblingsfernsehserie der nerdigen Protagonistin, die sich endlich darüber im Klaren sein muss, für wen und für was ihr Herz schlägt. Jenseits der TV-Serie baut Hornschemeier in die Erzählung Amys surreale (Tag-)Träume ein und das Amy-Brei-Theater, in dem Amy bestimmte Aspekte ihres bisherigen Lebens im verkürzten Schnelldurchlauf abspult – immer mit einem depressiven Grundton garniert. Hornschemeiers Spiel mit den Mitteln des Mediums ist virtuos. Trotz all der erzählerischen Kunstgriffe ist er mit seiner Coming-of-Age-Geschichte aber letztlich dem Realismus verpflichtet. Denn bei all dem vergisst er nie das Wichtigste, nämlich dem Leser die realen Gefühle seiner Protagonistin nahe zu bringen.

Christian Meyer

- Paul Hornschemeier: „Mein Leben mit Mr. Dangerous“.

- Carlsen, 160 S., Hardcover, farbig,

- Euro 19.90 / sFr. 30.90

Aidan Koch, The Whale

Echos im leeren Raum

Eine Warnung im Voraus: Ich bin ein ziemlich grosser Fan von Walen. Vom biblischen Jonas über die „Abenteuer des Pinocchio” bis hin zu Herman Melvilles „Moby Dick”, Amerikas ureigentlichem Epos – die Giganten der Tiefe nehmen sowohl in meinem Herzen als auch in der Weltliteratur einen sehr speziellen Platz ein. Daher stürzte ich mich mit grossen Erwartungen auf „The Whale” von Aidan Koch, einer mir noch unbekannten jungen Zeichnerin, die schon einige lobende Kritiken erhalten hat. Das Format von „The Whale” entspricht durchaus nicht dem Thema, es ist eine schlanke Graphic Novel, die weitgehend darauf verzichtet, die titelgebende Kreatur zu zeigen. Der Wal ist eher Metapher (wie literarische Wale das oft sind) für die Zeiten tiefer Traurigkeit, wie sie jeder Mensch im Laufe seines Lebens erleidet. Koch erzählt in einem sehr persönlichen Stil, mittels eleganter Bleistiftzeichnungen und auffallend wenig Text; die ganze Geschichte wird auf etwa 60 Seiten und mit weniger als 200 Buchstaben abgehandelt. Das Ungesagte ist gewichtiger, ist wie ein „Echo im leeren Raum”, um eine der Bildlegenden zu zitieren.

In früheren Comic-Kritiken habe ich mich hin und wieder über die Poesie im Comic ausgelassen, ein Thema, das mich sehr interessiert. Zu meiner Freude ist „The Whale” sowohl im Bild als auch im Text ein poetisches Werk, das sich mit Themen wie Verlust, Schuld und der schrecklichen Leere beschäftigt, die eine gescheiterte Liebe mit sich bringt. Das Buch verlangt und belohnt die mehrmalige Lektüre, aber wie jede gute Autorin bringt Koch ihre Leser dazu, eine gewisse Anstrengung auf sich zu nehmen, um den Sinn ihres Werks zu erforschen. Zwar ist Koch noch jung, aber ihr Buch krankt im Gegensatz zu Werken anderer junger Zeichner und Dichter, die sich mit emotionalen Dingen beschäftigen, weder an Unreife noch an Selbstbezogenheit.

Kochs Sprache ist subtil und stark, ihr Zeichnungsstil versiert, mit mehr Einflüssen aus der Kunst (ich vermute die Vorbilder Jasper Johns, Eric Fischl, Kiki Smith und Ida Appelbroog) als aus dem Feld des Comics; es würde mich nicht wundern, wenn Aidan Koch die Bildergeschichten eines Tages ganz verlassen und sich ganz aufs Zeichnen verlegen würde. Mein einziger Kritikpunkt betrifft das Lettering, das leider verhindert, dass sich der Text perfekt mit den Zeichnungen verbindet. Es bleibt zu hoffen, dass Koch einen Weg findet, um die beiden Elemente noch besser zu verschmelzen.

Nachdem ich nun auch ein paar der im Eigenverlag publizierten Minicomics von Koch aufgestöbert habe, bin ich sehr gespannt darauf, wohin sie mit ihrem nächsten Buch steuern wird. „The Whale” aber ist ein kleines Juwel, das ich immer wieder in die Hand nehmen werde – wegen seiner Poesie, seiner Melancholie und wegen dem Vergnügen, das mir seine Zeichnungen jedes Mal bereiten.

Mark David Nevins

- Aidan Koch, „The Whale”.

- Gaze Books, 2010, etwa 64 Seiten (unpaginiert), s/w,

- $ 10.00

Reinhard Kleist: „Der Boxer. Die wahre Geschichte des Hertzko Haft

Kämpfen, um zu überleben

Das Motto „Kämpfen, um zu überleben“ bekommt beim Lesen von Hertzko Hafts Biografie einen besonders bitteren Beigeschmack. Der bewegenden Lebensgeschichte des jüdischen Boxers, der den Holocaust überlebt hat, widmet Reinhard Kleist nach „Cash“ und „Castro“ seine emotional stärkste Comic-Biografie. Als Vorlage dient dem Berliner Comic-Künstler das Buch „Eines Tages werde ich alles erzählen“, das Hafts Sohn – Alan Scott Haft – über das Lebensdrama seines Vaters verfasst hat. Mit noch nicht einmal 16 Jahren wird Hertzko Haft in ein Konzentrationslager deportiert, weil er seinen älteren Bruder davor bewahrt. Für Haft beginnt eine Odyssee durch die Vernichtungslager der Nationalsozialisten, die er einzig deshalb überlebt, weil er sich im wahrsten Sinne des Wortes „durchschlägt“, nämlich als Boxer bei Schaukämpfen auf Leben und Tod. Während des Nationalsozialismus gab es kaum ein Lager, das nicht Boxkämpfe zur Unterhaltung der Aufseher und Kommandanten veranstaltet hat. Für Haft wird das Boxen zum Überlebensstrohhalm, an den er sich mit aller Kraft klammert. Für seine Gegner, die bei allen Kämpfen gegen ihn verloren haben, 76 an der Zahl, bedeutete dies jedoch den sicheren Tod. Hafts Überlebenswille steht fortan im Konflikt mit seinem Schuldbewusstsein, das ihn noch bis zu seinem Lebensende verfolgen sollte. Die Bilder der Kämpfe wird Haft nie wieder vergessen. Als Harry Haft beginnt er 1948 eine Boxprofikarriere in den USA, doch bei jedem Kampf holt ihn die Vergangenheit ein. Er ist ein gebrochener Mann und unter seinem Trauma leiden seine Frau und sein Erstgeborener, der ihn als „grausamen und gewalttätigen Menschen“ erlebt. Alan Scott Haft wird den Tag nicht vergessen, als sein Vater sagte: „Eines Tages werde ich Dir alles erzählen.“ Vierzig Jahre später tritt Haft zu seinem letzten und wichtigsten Kampf an, und erzählt seinem Sohn seine Lebensgeschichte, der sie für die Nachwelt niederschreibt. Zum ersten Mal kann er verstehen, „wie viel Schlimmes er in seinem Leben mitgemacht hat.“ Reinhard Kleist hat die dramatische Biografie von Hertzko Haft in eine bewegende Geschichte umgesetzt, illustriert in ausdrucksstarken Schwarzweißbildern. Kleist gelingt es, die besonderen erzählerischen Stärken des Comics für seine bildgewaltige Interpretation von Hertzko Hafts Leben kongenial zu nutzen. Bilder einer Lebensgeschichte, die der Leser nicht so schnell vergessen wird.

Matthias Schneider

- Reinhard Kleist: „Der Boxer. Die wahre Geschichte des Hertzko Haft“.

- Carlsen Verlag, 176 S., Hardcover, s/w,

- Euro 16.90 / sFr. 23.30

Ulf K.: „Dolomiti Jahre

Back to the roots

Kindheitserinnerungen werden durch die unterschiedlichsten Faktoren reaktiviert, ob durch die literarisch viel zitierten Madeleines oder – wie aktuell bei Ulf K. – durch Dolomiti Eis. Menschen des Jahrgangs 1970 werden sich bereits beim Lesen des Titels in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen, an Orte und Begebenheiten wie das Freibad oder die Sommerferien, bei denen das buntzackige Eis am Stiel ständiger Begleiter war. In Ulf K.s aktuellem kleinen, aber sehr feinen Sammelband „Dolimiti Jahre“, der bei seinem Stamm-Comic-Verlag Edition 52 erschienen ist, lädt er den Leser dazu ein, an seinen persönlichen Jugenderinnerungen teilzuhaben, denn er selbst ist 1969 geboren. Die Betonung liegt hierbei jedoch auf „teilhaben“, denn die Episoden sind nicht autobiografisch, sondern nur biografisch gefärbt. Erschienen sind die sieben Geschichten in den Jahren 1994 bis 2012, hauptsächlich für das französische Comic-Magazin Patate Douce. Die Krönung ist sicherlich die Kurzgeschichte „Das Jahr, in dem wir Weltmeister wurden“, die in Zusammenarbeit mit dem Autor Andreas Dierssen entstanden ist und bereits als Einzelheft im selben Verlag erhältlich ist. Aber auch die anderen Episoden aus Ulf K.s „Dolomiti Jahre“ sind mit Bolzplatz und Elba-Urlaubserinnerungen, Ravioli aus der Dose als Leibgericht und mit der ersten heimlichen Liebe, Lenkdrachen und schmerzhaften Impfungen eine wunderbare Reise in die Kindheit – und zwar für frühere als auch spätere Jahrgänge. Allen Geschichten liegt Ulf K.s besondere Gabe zugrunde, die Inhalte sowohl zeichnerisch als auch erzählerisch auf das Wesentliche zu reduzieren, und durch ausgewählte sowie pointierte Elemente erzählerische Momente zu kreieren, in denen der Leser vergisst, dass er einen Comic liest. Viel zu selten erscheinen Comics von Ulf K., arbeitet er doch schwerpunktmäßig als Illustrator. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und vielleicht kommt er ja noch, Ulf K.s großer Schmöker. An der Zeit wäre es!

Matthias Schneider

- Ulf K.: „Dolomiti Jahre“.

- Edition 52, 48 S., Softcover, farbig,

- Euro 12.- / sFr. 19.90

Yoshihiro Tatsumi: Gegen den Strom. Eine Autobiografie in Bildern

Manga goes Gekiga

„Gegen den Strom“ ist ein mächtiger Comic-Klopper, den Yoshihiro Tatsumi, der Vater der Gekiga-Comics 2008 veröffentlicht hat. Nun liegt erstmals die deutsche Version vor, was ein sehr lobenswertes Unterfangen ist, denn dieser japanische Comic entspricht überhaupt nicht dem gängigen Manga-Klischee. „Eine Autobiografie in Bildern“ trägt der Comic als Untertitel, er ist jedoch weitaus mehr. Tatsumi erzählt auf über 800 Seiten nicht nur sein Leben als Comic-Zeichner, von den Anfängen bis hin zu seiner späteren Initiative zur Begründung der Gekiga-Bewegung, wo es darum ging, japanische Comics für Erwachsene zu schaffen. „Gekiga“ wird übersetzt als „Bilderdramen“ oder als „dramatische Bilder“. Tatsumi erzählt ferner von seiner popkulturellen Sozialisierung, von Manga, die er gelesen hat und die ihn inspirierten, oder von der Musik, die damals populär war, sowie von Filmen und deren Schauspielern. Darüber hinaus stellt er den Kapiteln politische Ereignisse voran, wodurch der Leser einen tieferen Einblick in die japanische Kultur erhält. Tatsumi lässt uns ebenso an seiner künstlerischen Entwicklung teilhaben, wie er in den 1950er-Jahren als Jugendlicher erste Comic-Strips für Magazine und Zeitungen entwirft, sich danach an längere Manga-Geschichten wagt und schließlich mit neuen Arten der Bilderzählung zu experimentieren beginnt. Tatsumis künstlerische Laufbahn geht einher mit einer rasant wachsenden Manga-Industrie, in der ein erbitterter Kampf um Zeichner entbrennt, vergleichbar mit der Rangelei um Hochzeitsbilder in den Sonntagsbeilagen der amerikanischen Zeitungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Schließlich wird Tatsumi des Manga-Trubels überdrüssig und gründet mit sechs gleichgesinnten Zeichnern ein Atelier, das sich dem Ziel verschreibt, neue erzählerische Formen zu entwickeln, um sich von den kindlichen und kommerziellen Publikationsvorgaben der großen Manga-Verlage zu befreien. Es ist der Beginn der Gekiga-Comics, in denen vorwiegend realistische Darstellungen zu finden sind und Figuren, die sich durch komplexere Psychogramme auszeichnen. Allein die Tatsache, dass die Zeichner einen individuellen Stil herausgebildet haben, kam einer Revolution gleich. Tatsumi und seine Mitstreiter wurden künstlerische Vorbilder für eine neue Generation von japanischen Comic-Künstlern, deren Werke wir noch viel zu selten im Westen und vor allem auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht sehen. Tatsumi hat mit „Gegen den Strom“ die spannendste und fundierteste Publikation zum Thema Manga- und Gekiga-Kultur veröffentlicht, und auch wenn sich der Begriff „Bildungscomic“ nach pädagogisch wertvoll anhört, so trifft er auf diesen Comic zu.

Matthias Schneider

- Yoshihiro Tatsumi: „Gegen den Strom. Eine Autobiografie in Bildern“.

- Carlsen Verlag, 845 S., Hardcover, s/w,

- Euro 44.- / sFr. 54.80

Kurz und Gut

von Christian Meyer

- Arne Jysch: „Wave and Smile“.

- Carlsen, 200 S., Hardcover, farbig, Euro 24.90 / sFr. 35.50

Alan Moore und Kevin O‘Neill versetzen nach „1910“ ihre „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ nun ins Jahr „1969“. O‘Neill kann sich da farbenprächtig austoben, während Moore die Aufmerksamkeit des Lesers wieder mächtig fordert. Psychedelische Albträume und schwarze Messen sorgen nicht gerade für klare Verhältnisse, als unsere inzwischen unsterblichen Helden gegen einen tödlichen Magier antreten. Turbulent und mal wieder bis zum Bersten aufgeladen mit literarischen, philosophischen und popkulturellen Anspielungen.

- Alan Moore & Kevin O‘Neill: „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen: 1969“.

- Panini, 84 S., farbig, Softcover, Euro 12.95 / sFr. 18.90

Nach „Faust“ nimmt sich Flix „Don Quijote“ vor und verlegt den Stoff ins Hier und Jetzt. Don Quijote ist ein Querulant vor dem Herrn – eine nörgelnde Plage, die in seinem spleenigen Enkel einen Verbündeten sieht für seine wahnhaften Feldzüge zwischen Altersheim, Berlin-Mitte und dem Umland. Flix macht daraus ein surreales Spektakel allererster Güte.

- Flix: „Don Quijote“.

- Carlsen, 144 S., Hardcover, s/w, Euro 16.90 / sFr. 34.50

„Metro“ von Magdy El-Shafee ist in Ägypten verboten, weil es angeblich gegen die Moral verstösst und mit der Korruption abrechnet. Künstlerisch ist das vielleicht das Problem des Comics, der nur wenig subtil ist, sondern recht grob alle dem Autor wichtigen Themen einbaut. Auch der wilde Zeichenstil ändert sich scheinbar willkürlich. Einerseits kann man nur froh sein, dass ein solches künstlerisches Dokument überhaupt erscheint. Andererseits ist der atemlose, wilde und zuweilen wirre Stil vielleicht auch das adäquate Mittel, die atemlosen, wilden und wirren Ereignisse in Nordafrika abzubilden.

- Magdy El-Shafee: „Metro“.

- Edition Moderne, 104 S., Softcover, s/w, Euro 18.- / sFr. 22.80

„Die Krankenschwester“ ist der letzte Teil von Jeff Lemires bewegender Essex-County-Trilogie, dessen schlichte, kantige Zeichnungen einen falschen Eindruck vermitteln könnten. Mit dem ersten Band hatte Lemire die Freundschaft eines Waisenjungen mit einem schrulligen Tankstellenwärter skizziert, während der zweite Band einen Ausflug in die Vergangenheit machte. „Die Krankenschwester“ ist nun sowohl in der Gegenwart als auch in der ferneren Vergangenheit angesiedelt, und am Ende schließen sich alle Kreise dieses ruhigen, melancholischen und tief bewegenden Porträts eines einsamen Landstrichs und seiner Bewohner.

- Jeff Lemires: „Essex County: Die Krankenschwester“.

- Edition 52, 128 S., Softcover, s/w, Euro 12.- / sFr. 19.40

„Grandville“ von Bryan Talbot ist ein düsterer Steampunk-Krimi. Frankreich beherrscht Europa, Britannia hat sich eine geduldete Autonomie erkämpft. Doch Terroristen bedrohen das labile System. Kommissar LeBrock muss einen Diplomatenmord aufdecken und stößt bald auf eine große Verschwörung. Die Tierfiguren sind schnell vergessen in dieser spannenden sowie fantasiereichen Geschichte. Nur die Zeichnungen sind ein wenig zu deutlich am Computer entstanden.

- Bryan Talbot: „Grandville“.

- Schreiber & Leser, 104 S., Hardcover, farbig, Euro 24.80 / sFr. 35.40

Lewis Trondheim hat mit „Ralph Azham“ eine neue Fantasy-Serie gestartet. Zunächst fragt man sich, warum er sie nicht einfach an sein auf 300 Bände angelegtes, mit Co-Autor Joann Sfar und einer Heerschar von Zeichnern konzipiertes Donjon-Opus andockt – so ähnlich erscheinen die beiden bislang veröffentlichten „Azham“-Bände schon. Aber dann groovt man sich schnell ein, und es wird klar, warum dies eine eigene Welt sein muss: Hier macht Trondheim wieder alles selber – lediglich die Kolorierung hat er abgegeben.

- Lewis Trondheim: „Ralph Azham“. Bd. 1 & 2.

- Reprodukt, 48 S., Softcover, farbig, Euro 12.- / sFr. 17.90

Der Franzose Anthony Pastor siedelt seine Geschichte um ein paar in der Wüste gestrandete Frauen im Süden der USA an. Die schwangere Rosa wird in den Trailerpark „Las Rosas“ gebracht, aber die Namensübereinstimmung bleibt nicht die einzige Überraschung. „Ein Tortilla-Western“ steht auf dem Einband, und tatsächlich fängt Pastor die glühende Hitze seines Neon-Westerns gekonnt ein. Der dünne Strich lässt die Bilder wie in gleißendem Licht erscheinen, während das Drama seinen Lauf zu nehmen scheint.

- Anthony Pastor: „Las Rosas“.

- Schreiber & Leser, 320 S., Softcover, s/w, Euro 19.80 / sFr. 28.40

Mit „drüben!“ legte Simon Schwartz sein autobiografisches Debüt vor, in „Packeis“ erzählt er die spannende Geschichte eines fast vergessenen, schwarzen Polarforschers im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Geschichte von Matthew Henson erzählt Schwartz in Rückblenden, und er verbindet die realen rassistischen Anfeindungen, denen sich Henson ausgesetzt sieht, mit den mystischen Erfahrungen im ewigen Eis. Ein souverän erzähltes und stilistisch klares Werk.

Nach „Das Ende der Welt“ arbeiten Pierre Wazem und Tom Tirabosco auch für „Im Dunkeln“ wieder zusammen. Die surrealen Ereignisse um die Erlöschung des Tageslichtes verbinden sich mit der Geschichte von Zwillingsschwestern, die ein Geheimnis umgibt. Die weichen Kohlezeichnungen stehen im Kontrast zu der psychischen Anspannung in der Geschichte – die Bedrohung wirkt selten existentiell, eher traumhaft (avant verlag).

- Simon Schartz: „Packeis“.

- avant-verlag, 176 S., Softcover, schwarzweiß, Euro 19.95 / sFr. 30.50

- Pierre Wazem & Tom Tirabosco: „Im Dunkeln“.

- avant-verlag, 120 S. Softcover, zweifarbig, Euro 19.95 / sFr. 29.90

Einen Balanceakt zwischen Realismus und Surrealismus wagt Anton van Hertbruggen mit seinem Leporello „Memoires of a suburban Utopia“. Sein auf 2,60 Meter ausfaltbares Bild eines in den Wald mündenden Vorortes zeigt ein von irrealen Momenten durchzogenes Alltagsleben. Aber auch die statischen Alltagsszenen sind von irritierender Art und erinnern an die illuminierten Fotokästen eines Jeff Wall. Die Rückseite zeigt eine Nachtszene mit fantastischem Sternenhimmel.

- Anton van Hertbruggen: „Memoires of a suburban Utopia“.

- Rotopolpress, Leporello, farbig, Euro 15.- / sFr. 21.90

„Das Inferno“ von Michael Meier erschien zuerst in der Frankfurter Rundschau, jetzt liegen die von Dantes „Göttlicher Komödie“ inspirierten Geschichten als Sammelband vor. Die Not zum Abschlussgag führt auch mal zu kleinen Bruchlandungen, aber insgesamt ist sein Update gelungen: In dieser Hölle tauchen Berlusconi, der Papst und andere Bekannte auf – am Ende gibt es sogar eine Führung mit Audioguide via iPhone. Die so schönen wie grausamen Zeichnungen sind für einen täglichen Strip überraschend aufwändig.

Thomas Wellmanns von Descartes’ Meditationen inspirierte „Renés Meditationen“ erschienen kurz nach Meiers „Inferno“ im Sommer 2011 ebenfalls in der Frankfurter Rundschau und sind zeichnerisch wesentlich spartanischer. Der denkende Bär René schwankt zwischen der Einfalt von Winnie Puuh und Descartes’ philosophischen Spaziergängen. Im Gegensatz zu Descartes merkt er am Ende, dass das eigene Kartengebäude zusammenbricht, wenn man einige der Prämissen nicht anerkennt. Was bleibt ist ein nachdenklicher, aber nicht vergeudeter Sommer eines Bären.

- Michael Meier: „Das Inferno“.

- Rotopolpress, 136 S., Softcover, farbig, Euro 19.- / sFr. 27.40

- Thomas Wellmann: „Renés Meditationen“.

- Rotopolpress, 36 S., Softcover, zweifarbig, Euro 10.- / sFr. 14.90