No:127

126<|>128

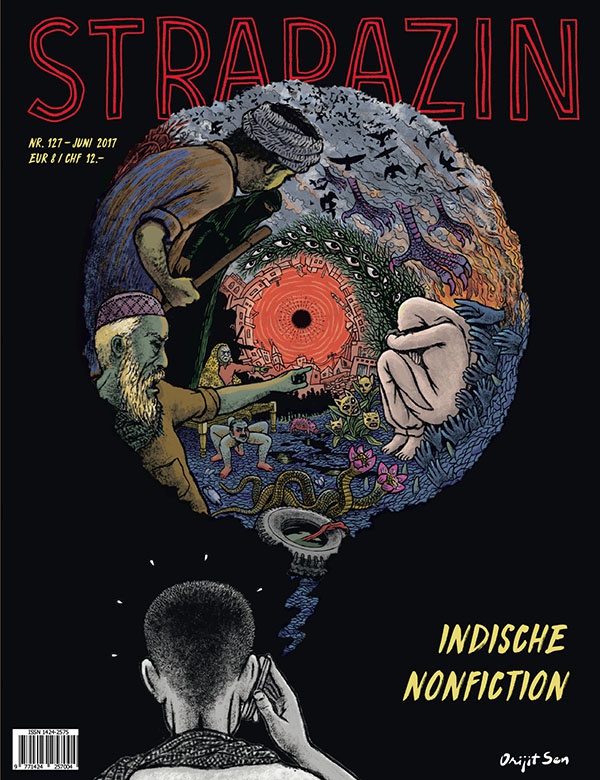

INDISCHE NONFICTION

ANISH DAOLAGUPU

Glück

ORIJIT SEN / NEHA DIXIT

Das Mädchen nicht aus Madras

NIKHIL CHAUDHARY

Das Fenster

TREIBORLANG L. MAWLONG

Die Nabelschnur-Chronik

HARSHO MOHAN CHATTORAJ

Fischgeschichten

GRASSROOTS-COMICS

Comics Power!

KRUTTIKA SUSARLA

Heimkehr

AKSHAY SETHI

Jadan & Jha

EDITORIAL

Indische nonfiction-comics

Für die Auswahl der Zeichnerinnen und Zeichner in diesem Heft waren mir die Macher des indischen Online-Magazins Blue Jackal www.bluejackal.net, die Macherinnen des deutschen Comic-Magazins Spring www.springmagazin.de sowie Sharad und Nida von World Comics India www.worldcomicsindia.com eine grosse Hilfe, wofür ich ihnen danke. Aber nun möchte ich Orijit Sen, dem Doyen des indischen Comics, das Wort zum indischen Nonfiction-Comic-Schaffen übergeben; dafür und für seine grossartige Story sei ihm herzlich gedankt!

Christoph Schuler

Ein Hauptbestandteil des Comics ist die Spannung zwischen Bild und Text, die wie Kette und Schuss das Gewebe der Erzählung bilden – je nachdem, wie sie verwoben werden, entstehen bestimmte Muster. Die erzählerische Struktur des Comics bedingt meiner Ansicht nach, dass sowohl Bild als auch Text für sich allein unvollständig sind und erst kombiniert Sinn ergeben. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Zusammenarbeit von Texter und Zeichner dar, da beide bestrebt sind, mittels ihres Mediums eine komplette Aussage zu machen. Umso mehr freut es mich, dass in letzter Zeit indische Nonfiction-Comics an Beliebtheit gewinnen, bei deren Entstehung Comic-Zeichner mit Autorinnen, Journalisten, Anthropologinnen, Historikern und anderen zusammenarbeiten; jeder und jede von ihnen steuert dabei seinen ureigenen Blick auf die Welt zum jeweiligen Werk bei. Da Nonfiction-Comics in Indien noch in den Kinderschuhen stecken, sind die Leser unvoreingenommen und ohne Erwartungen, wie die Geschichten erzählt werden sollten. Es ist faszinierend zu sehen, welche Strategien, welche Erzählmethoden angewandt werden, um eine Story wiederzugeben. Das Reale und das Irreale, das Surreale, das Faktische und das Fantastische, das Logische und das Absurde – was immer das Repertoire des Erzählers hergibt, findet seinen Platz in den verschiedenen Genres indischer Nonfiction-Comics, seien es Reportagen, mündliche Überlieferungen, Biographien, dokumentarische Erzählungen oder was auch immer.

Wir sind uns gewohnt, die «reale Welt» mittels Dokumentarfilmen, geschriebener Reportagen oder Pressefotos präsentiert zu bekommen.

In letzter Zeit aber geschieht dies vermehrt und auf ebenso einmalige wie kritische Art und Weise mittels Comics. Die Umsetzung bestimmter Ereignisse in Zeichnungen – ein kreativer Akt, der längere Zeit beansprucht – ermöglicht es dem Leser, die jeweiligen Umstände aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ein Foto fängt jedes Detail ein, das sich im ausgewählten Rahmen befindet – und dies geschieht in einem einzigen kurzen Moment. Die Comic-Zeichnerin hingegen wählt ganz bewusst und subjektiv aus, welche ihrer Beobachtungen und Ideen sie in ihren Rahmen oder Panels wiedergeben will; dies ist ein Prozess, der eine andere Art des Sehens und Wiedergebens bedingt. Jedes der gezeichneten Details in einer Erzählung hat seine eigene Bedeutung und enthält eine sehr persönliche Deutung der Wahrheit, mitgeteilt durch Hand und Auge der Autorin.

Es gab eine Zeit, als wissenschaftliche Untersuchungen von Pflanzen, Vögeln und anderen Tieren immer mit Illustrationen versehen waren, eine Tradition, die auf die grossen indischen Miniatur-Maler zu Zeiten des Mogulreichs bzw. der Pahari aus den Bergen Nordindiens zurückreicht. Leider ist heute die faszinierende Kunst der wissenschaftlichen Illustration mehr oder weniger tot, ersetzt durch die quantitative und oft qualitative Überlegenheit der digitalen Fotografie. Und doch wird jeder Naturforscher, jeder wissenschaftlich interessierte Laie bestätigen, dass auch das schärfste, detaillierteste und höchstaufgelöste Foto einer alten wissenschaftlichen Illustration niemals das Wasser reichen kann. Solche Illustrationen haben nun mal den Vorteil, dass sie das Auge auf bestimmte Merkmale und Besonderheiten des Objekts richten, indem sie gewisse Farben, Formen, Oberflächen oder Strukturen hervorheben oder in den Hintergrund treten lassen.

Diese streng gefilterte Subjektivität selbst ist die Grundlage des Anspruchs der Nonfiction-Comics auf eine der Wahrnehmung entsprechende Wiedergabe der Realität. Ein machtvoller Anspruch in einer Welt, die misstrauisch gegenüber der «objektiven Wahrheit» (leider ein allzu oft bemühter Pleonasmus) geworden ist, wie sie unablässig via digitale und gedruckte Medien ausgespuckt wird. Indem der Comic Ereignisse erzählen kann, die während einer bestimmten Zeitperiode geschahen, kann er Gegenüberstellungen und Kontraste, Fliessendes und Festes, Konstruktion und Dekonstruktion darstellen; die besten Comics sind diejenigen, die diese Eigenschaften des Mediums am interessantesten einsetzen.

Ein weiser Dichter sagte einst: «Das Universum besteht aus Geschichten, nicht aus Atomen»; für mich die perfekte Beschreibung dessen, was das essentielle Paradoxon der Tatsachenschilderung in Erzählungen betrifft. Nur mit dem persönlichen, subjektiven Filter unserer Imagination sind wir fähig, die Essenz der unzähligen Realitäten zu erfassen, die «da draussen» liegen – vor allem und gerade auch in Indien.

Orijit Sen

DAS GESCHRIEBENE WORT

Wolfgang Bortlik

Die Inder meines Lebens

Der erste Inder in meinem noch jungen Leben war der freundliche Herr Das, der im selben Wohnblock wie ich lebte. Und das war im Jahre 1965 im nördlichen Niemandsland des Kantons Luzern. Was für ein Familienname, dachte ich als Fussballbegeisterter oft. Für meinen Lieblingssport interessierte sich der Herr Das aber leider überhaupt nicht.

Der zweite Inder, der in mein immer noch recht frühes Leben trat, nannte sich Maharishi Mahesh. Er drängte sich sozusagen in die bis anhin reibungslos funktionierende Beziehung zwischen mir und den Beatles. Die Vier aus Liverpool hatten mit ihrer Musik mein Leben als gelangweilter, unglücklicher Teenager mit gelegentlichen Glücksgefühlen bereichert, ja meine Existenz im Grossen und Ganzen massgeblich zum Erträglichen und manchmal Sinnvollen hin verändert. Und nun war da plötzlich ein Inder, ein Guru, ebenjener Maharishi, dem sich die Beatles zuwandten, ohne nur einen Augenblick an mich zu denken. Selbstverständlich fühlte ich mich total im Stich gelassen.

Aber waren die Beatles etwa auch gelangweilt und unglücklich? Brauchten die auch einen Sinngeber? Dieser Maharitschiratschi versprach die sogenannte Transzendentale Meditation als einfachen Weg zu Glück und Erfüllung. Die Selbstheilungskraft des Körpers aktivieren. Es liegt in dir. Erkenne dich selbst, sei du selbst! Aber bei mir war das sinnloses Stochern, da war einfach nix in mir!

Anno 1967 kam die Sinnsuche gross ins Rollen. Am letzten Augustwochenende des Jahres begaben sich die Beat-les mit riesigem Anhang, 60 Personen insgesamt, in den Norden von Wales zu einem Kurs zur «spirituellen Regeneration» bei Maharishi Mahesh Yogi. Dabei war auch Mick Jagger vom Konkurrenzunternehmen Rolling Stones samt Freundin Marianne Faithfull. Ausgerechnet am selben Wochenende nahm der Beatles-Manager Brian Epstein eine Überdosis Schlafmittel und schied aus dem Leben. Vielleicht auch deswegen verfielen die traumatisierten Pilzköpfe der Transzendentalen Meditation, um damit ihre Trauer zu verarbeiten.

Von da an war es bei mir jedenfalls nicht mehr so wie vorher mit den Beatles. Angefangen hatte es zwar schon Ende Juni, mit der weltweiten Fernsehübertragung (in 31 Länder! Damals!!!) des zumindest zweifelhaften Songs «All You Need Is Love». Diese Aussage war selbstverständlich durchaus richtig und bedenkenswert, aber der bunte Kitsch, den die Beatles und Zugewandte dazu servierten, liess mindestens einen der 400 Millionen Zuschauer ratlos und verärgert zurück, nämlich mich.

Da ging es eigentlich schon los. Friede, Freude Eierkuchen. Harmonie, während unsereiner von der Staatsmacht (Eltern, Schule etc.) gefoltert wurde. Auch sonst kam all dieses Gesumsel und Gebimsel endgültig in die Welt: auf nach Indien! Die Weisheit suchen und mit Löffeln fressen. Krishna und Konsum zusammenmixen und einen Haufen Kohle machen, zum Beispiel hierzulande die in Indien preisgünstig erstandenen Räucherstäbchen und Batikhemden teuer weiterverkaufen. Und eine halbgare, pseudoreligiöse Weltanschauung gab es gratis dazu, nicht zuletzt auch durch solche literarischen Machwerke wie Siddhartha von Hermann Hesse. Hare Rama Lama Ding Dong. Wahrscheinlich verfiel ich daher den Rolling Stones (bis zum Tode von Brian Jones), weil diese Seppen weniger indisch daherkamen.

Der dritte Inder, der mein Leben beeinflusste, war ein deutscher Philosoph aus Hannover namens Theodor Lessing. Also kein richtiger Inder, auch wenn er einigermassen bewundernd schrieb:

Brahman oder Mana, das indische Wort für Sein, der ungeheuerste Naturkult, die gewaltigste Lebensreligion, die die Erde kennt. Eine Religion vollkommen ohne Gottesbegriff und ohne Ethik; denn dort, wo alles Lebendige als göttlich und gotterfüllt verehrt wird und das Leben in allen seinen Entäusserungen Gegenstand der Andacht ist, da gibt es keine sittlichen Wertleitern und logischen Rangstufen (aus «Europa und Asien. Der Untergang der Erde am Geist»).

Lessing kokettierte mit dem Hinduismus, aber diese Art von Animismus diente ihm doch als Voraussetzung einer harschen Kritik an der westlichen Kultur:

Natur: Verlorener Seelen unermessliches Gewimmel … abergläubisch, dumpf, unterdrückt, hoffnungslos und hilflos vor der Kultur und ihren Kräften und doch das Herz der Erde und das Blut ihrer alten Gemeinschaft … das ist China! das ist Indien!

Kultur: Lebemaschinen, geschniegelt und seelenroh zugleich, selbstbewusst und selbstgerecht alle Werke der Geistigkeit aufsammelnd, geniessend und erschaffend, als Eroberer und Herrenmenschen die ganze Erde übermächtigend, dank der bloss werktümlichen Überlegenheiten … das ist Europa! das ist Amerika! (aus «Die verfluchte Kultur»).

So um 1980 herum wurde Theodor Lessing dann wieder entdeckt, seine Schriften tauchten als Neuauflagen auf dem Markt auf. Das war dann doch etwas anderes als der gängige Fortschritts- und Evolutions-, wenn nicht sogar Revolutionsglauben des 20. Jahrhunderts. Nichts wurde besser! Der düstere Lessing sah schon ganz früh die ökologische Katastrophe, verursacht durch den der Natur entfremdeten Geist, voraus. Selber war er beispielsweise Kämpfer gegen den zunehmenden Lärm. Vor allem die Neuauflage seines Hauptwerks Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen erschütterte aufs Angenehmste das Weltbild des sinnhungrigen Junghistorikers, der zu sein ich gerne glauben wollte.

Lessing war auch ein streitbarer Herr, der vor keiner persönlichen Beleidigung zurückschreckte. Er legte sich beispielsweise mit Thomas Mann an, dessen grossbürgerlich durchgeistigte Attitüde er in jeder Beziehung hasste. Als Lessing dann gar den Generalfeldmarshall und Tattergreis Hindenburg verspottete, der als Reichspräsident Hitler zum Reichskanzler ernannt hatte, wurde er von rechten und nationalistischen Kräften aus Amt und Würden gejagt. Schliesslich wurde er von den Nazis ermordet, 1933, als eines ihrer ersten Opfer.

Viertens war da eine Inderin namens Phoolan Devi, auf die ich beim ständigen Heldinnen- und Heldensuchen stiess. Ihr Schicksal gelangte zu Beginn der 1980er-Jahre auch in westeuropäische Medien. Sie wurde reichlich romantisch als Banditenkönigin dargestellt, dann erst als Rebellin wider die indische Männergesellschaft. Das klang selbstverständlich sehr gut, eine Frau, die den hinduistischen Fatalismus (siehe Theodor Lessing) und die daraus entstandene gesellschaftliche Brutalität (Vergewaltigungen, Zwangsheirat, Kindsmord bei Töchtern etc.) direkt attackierte.

Phoolan Devi war aussergewöhnlich, weil es eine Traurigkeit in der Geschichte ihres Lebens gab; das Gefühl, dass ihr ein ungeheures Unrecht geschehen war. Aus diesem Grund wurde ihr Verbrechen gegen die 20 Männer in Behmai zugleich als ein Akt der Rettung ihrer Ehre angesehen. Für einen Augenblick war sie identisch mit jeder indischen Frau, die vergewaltigt, erniedrigt und wie Dreck behandelt wurde, und es herrschte das Gefühl, dass sie weniger eine Mörderin war als eine Frau, die für ihre Rechte gekämpft hatte.

So stand es immerhin in der Zeitung.

Phoolan (Blume), die sich später den Beinamen Devi (Göttin) gab, war eine dieser unerwünschten Töchter, die nur Geld kosteten, und wuchs als Angehörige einer niederen Kaste in Uttar Pradesh, also im Norden Indiens, auf. Mit elf Jahren wurde sie an einen fast dreimal so alten Bauern verheiratet, den sie nach einer Vergewaltigung wieder verliess. Daraufhin wurde sie von Verwandten einer höheren Kaste schikaniert und misshandelt. Oben erwähnter Tod von 20 Männern in Behmai war Phoolans spätere Rache an ihren Peinigern. Es war ganz und gar nicht üblich, dass sich eine Angehörige einer niedrigeren Kaste an Mitgliedern einer höheren rächte.

Dabei war das Leben als Anführerin einer Räuberbande alles andere als spektakulär oder angenehm. Der Hass muss Phoolan Devi eine unglaubliche Energie gegeben haben. Sie nahm sich ihre Rechte als Frau, hatte einen recht sympathischen Hang zu unmässigen Schimpfwörtern und einem tiefen Misstrauen gegenüber allen Institutionen.

Später ergab sie sich der Polizei und war jahrelang ohne Gerichtsurteil im Gefängnis. Man scheute den Skandal, den eine öffentliche Gerichtsverhandlung verursacht hätte, denn Phoolan Devi war auch von Polizisten vergewaltigt worden. Nach ihrer Entlassung war sie als Menschenrechtlerin tätig und wurde als Heldin der Armen gefeiert. Sie setzte sich vor allem für Frauenrechte ein. Für eine linke Partei der niederen Kasten nahm sie Ende der 1990er-Jahre jeweils einen Sitz im indischen Parlament ein. Im Jahr 2001 wurde sie ermordet, wahrscheinlich von einem Verwandten eines von ihr getöteten Vergewaltigers.

So viel zu den Inderinnen und Indern meines Lebens. Meine Tochter macht mich gerade noch auf die fussballspielende Inderin in «Bend it like Beckham» aufmerksam. In diesem Film wird mehr oder weniger fantasievoll das Schicksal von Permi Jhooti dargestellt, der ersten indischen Profifussballerin, die meines Wissens nach heute als Künstlerin teilweise in Basel lebt.

Und wer mehr über Indien erfahren will als das biografische Geschwätz eines alten Mannes oder als dieses STRAPAZIN inhaltlich zu vermitteln vermag, der lese:

BOOKLIST

Rohinton Mistry: «Das Gleichgewicht der Welt».

Fischer Taschenbuch Verlag, 862 S.,

Softcover, EUR 10,99 / CHF 16.90.

Dieser Roman, 1996 im Original erschienen, gibt einen umfassenden, überwältigenden Einblick in das Leben in Indien.

Shumona Sinha: «Kalkutta».

Edition Nautilus, 192 S., Hardcover,

EUR 19,90 / CHF 28.90.

In ihrem zweiten Roman erzählt die Autorin die Geschichte einer jungen Frau, die nach dem Tod des Vaters in das Haus ihrer Kindheit in der indischen Metropole zurückkommt. Erinnerungen an ein erschüttertes Land.

Neel Mukherjee: «In anderen Herzen».

Antje Kunstmann Verlag, 640 S.,

Softcover, EUR 26 / CHF 35.90 Franken.

Der Roman spielt 1967 und zeigt neben den Problemen der reichen Familie Ghosh zwischen Maoismus und Hinduismus auch die soziale Zerrissenheit des Landes.

comics power!

christoph schuler

World Comics India ist eine anerkannte Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mittels Grassroots Comics zu helfen, sich auszudrücken, und demokratische Prozesse zu fördern. In den Neunzigerjahren von Sharad Sharma gegründet, hat WCI, meist in sehr abgelegenen Gebieten der Welt, mehr als 1’000 Comic-Workshops veranstaltet und über 50’000 Erwachsene und Jugendliche zum Zeichnen ihrer persönlichen Comics angeleitet. WCI arbeitet in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Obdachlosigkeit, Krieg, Geschlechterfragen, Rechte für Mädchen, HIV/AIDS, Umweltschutz, Körperstrafen, Politik auf Gemeindeebene, Vorurteile, Diskrimination etc.

Grassroots Comics sind Comics, die eine lokale Geschichte erzählen. Sie dienen als Medium, das soziale Klassen, Sprachen, unterschiedliche Bildung oder Zugang zu digitalen Medien überwindet. Nicht nur Künstler, nein, alle können solche Comics zeichnen!

Daher sind Grassroots Comics äusserst erfolgreich in abgelegenen Gegenden, in denen Analphabetismus verbreitet ist, aber auch in Städten, deren Einwohner über eine bessere Bildung verfügen. Das einfache Format des Mediums Comic führt zu weltweiter Verbreitung.

Die hier abgedruckten Comics wurden allesamt von Amateuren gezeichnet, von Kindern, Obdachlosen, aussteigewilligen Prostituierten, alleinerziehenden Müttern, Landarbeitern und anderen, die meist weder Zugang zu schulischer Bildung noch einen Bezug zum Erzählen in Wort und Bild haben.

SHARAD SHARMA

Sharad Sharma st ein indischer Zeichner aus New Delhi und Begründer des World Comic Network. Er arbeite einige Zeit bei verschiedenen Magazinen und Zeitungen, später in digitalen Medien. In den späten Neunzigerjahren gründete er die Organisation World Comics India, um die Idee der Grassroots Comics zu verbreiten. Daneben publizierte er verschiedene Bücher und Anleitungen zum Comic-Zeichnen, und hilft Gruppen in abgelegenen Gebieten, wie man mittels Grassroots Comics soziale Kampagnen zum Laufen bringt, z.B. gegen das im ländlichen Indien verbreitete Töten neugeborener Mädchen, gegen Körperstrafen, Pädophilie oder ganz allgemein gegen Vorurteile betreffend Minderheiten.

NIDA SHAMS

Nida Shams ist Zeichnerin, Fotografin und Lehrerin für Comics. Das World Comics Network in Pakistan entstand auf ihre Initiative. Sie leitete schon verschiedene Grassroots Comics Workshops in ganz Pakistan und unterrichtete Hunderte von Lehrern, Studenten und Aktivisten – darunter Hindus, Muslime und Christen – in der Kunst des Comic-Zeichnens. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, von denen eines – There Live Few Stories Behind the Bars – ihre Arbeit mit Insassinnen und deren Kindern im Zentralgefängnis von Karachi beschreibt.

PFLICHT LEKTüRE

Chen Uen: «Helden der Östlichen Zhou-Zeit.»

Chinesische Rosenkriege

Mit der Trilogie Helden der Östlichen Zhou-Zeit wird erstmals ein Comic des Taiwanesen Chen Uen (1958-2017) in Europa publiziert. Uen veröffentlichte seine ersten Geschichten in den 1980er-Jahren in einer chinesischen Wochenzeitung. Seine Bekanntheit erlangte er vor allem dank seines dynamischen Zeichenstils und seiner realistisch gezeichneten Figuren, die er mit traditioneller asiatischer Pinselmalerei-Technik unter Verwendung intensiver Farben auf Papier brachte.

Die Trilogie wurde ab den 1990er-Jahren erstmals in Japan veröffentlicht und ist eine historische Nacherzählung einer turbulenten Periode der chinesischen Geschichtsschreibung. Die Zhou-Zeit erstreckte sich über die sogenannte Frühlings- und Herbstperiode (ca. 770-476 v.Chr.) und die Zeit der «Streitenden Reiche» (ca. 475-221 v.Chr.). Sie war von blutigen Schlachten, einer grossen Anzahl ermordeter Herrscher, Thron-Ansprüchen und Rebellionen gekennzeichnet. Zugleich erlebte das Reich mit Konfuzius und dem Daoismus eine Blütezeit. Einen Comic darüber zu machen, ist keine einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit angeblich über 400 Gefechte und Schlachten stattfanden und ein politisches Chaos herrschte, worin unzählige Protagonisten verwickelt waren. Uen versucht indes nicht, eine historisch fundierte Gesamtübersicht zu geben, sondern berichtet in kurzen Erzählungen Einzelschicksale von Attentätern, Kriegern, Strategen, mächtigen Herrschern und überirdischen Schönheiten. Er trägt Anekdoten aus der Antike, die vielen Chinesen noch ein Begriff sind, in seinem Buch zusammen. Das liest sich teilweise spannend, an manchem Stellen verliert man vor lauter Protagonisten und nicht nachvollziehbaren Handlungen aber zuweilen die Übersicht. Wer sich für die chinesische Geschichte und Rosenkriege interessiert, kommt hier allerdings voll auf seine Kosten.

Uens Zeichenstil ist ansprechend. Die teils dicken Pinselstriche verleihen den Bildern Eleganz. Das Buch ist in Schwarzweiss verfasst, bis auf die ersten paar Seiten jedes Kapitels, die aufwändig und gekonnt koloriert sind. Was die Lektüre erschwert, sind jedoch zwei Schönheitsfehler: Der Autor zwängt seine Bilder in fett ausgezogene Panels, welche die eleganten und schwungvollen Zeichnungen störend einengen. Darüber mag der Leser noch knapp hinwegsehen. Sehr unschön ist das unpassende Lettering der deutschen Übersetzung. Der Text füllt die Sprechblasen oft nur zur Hälfte. Ein Lettering, welches der ursprünglichen Handschrift eher entspräche, wäre dem Gesamtbild zweifellos förderlicher gewesen.

Giovanni Peduto

—

Chen Uen: «Helden der Östlichen Zhou-Zeit.»

Band 1, 2 & 3.

Zweisprachig – auf Chinesisch und Deutsch.

Chinabooks,

jeweils 500 S., Softcover, teils farbig,

pro Band EUR 28 / CHF 36.90

Guy Delisle: «Geisel»

Aufzeichnung einer Geiselhaft

Quälend an einer Geiselhaft ist, dass eine Geisel nie weiss, wie lange sie noch gefangen bleibt. Diese bittere und peinigende Erfahrung kennt Christophe André. 1997 arbeitete er für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in der russischen Teilrepublik Inguschetien. Eines Nachts wird er entführt, nach Grosny ins benachbarte Tschetschenien gebracht und dort als Geisel in einer Wohnung gefangen gehalten. Am Anfang hofft er noch, dass er bald wieder frei kommt. Doch die Geiselhaft zieht sich über Wochen hin. Am Ende wird sie 111 Tage lang dauern.

Eine sehr lange Zeit, in der Christophe André ständig zwischen Bangen und Hoffen schwankt. Diese auszehrende Erfahrung zeichnet Guy Delisle in seinem Comic Geisel nach. Dabei fokussiert er ganz auf die Geisel. Die Identität und die genauen Motive der Geiselnehmer erfährt man am Schluss nicht. Umso näher kommt man André. Man fühlt mit, wenn er der zäh verstreichenden Zeit Sinn abringt, oder wenn doch Verzweiflung aufkommt und sich eine Fluchtphantasie in Luft auflöst. Die Geiselnahme endet dann so unvermittelt, wie sie begann. Für einmal nicht angekettet, kann André nach vier Monaten Gefangenschaft fliehen und findet schliesslich, auch dank der Unterstützung anderer Tschetschenen, zurück zu seinen französischen Gefährten.

So sachte und einfühlsam Delisle die Leser an Andrés Erfahrungen als Geisel heranführt, so sachlich und ohne falschen Pathos schildert er die schwer vorstellbare Ausnahmesituation. Für seinen Dokumentar-Comic verzichtet Guy Delisle auf die schematischen Figuren, die für seine Reportage-Comics charakteristisch sind. Stattdessen setzt er auf einen mit Elementen des Cartoons abgerundeten Realismus. Der Comic ist ganz von grau-blauen, tristen Farben getragen, nie schrill, nie hektisch, immer nah bei der Geisel, ihren Gedanken und ihren Gefühlen – wie ein Film ohne Musik. Als Lektüre hinterlässt Geisel einen lange anhaltenden, schalen Nachgeschmack und erzeugt doch vor allem auch Achtung für einen Autor, der eine so grundsätzlich existenzfeindliche Situation so eindringlich und doch völlig frei von Stereotypen darstellen kann.

Florian Meyer

—

Guy Delisle: «Geisel».

Reprodukt, 432 S.,

Softcover, farbig,

EUR 29 / CHF 41.90

Robert Deutsch: «Turing»

Auf Besuch in der Gedankenwelt eines Computerpioniers

Alan Turing zählt zu den Pionieren der Informatik. Das theoretische Rechnermodell, mit dem er 1936 darlegte, wie ein Computer arbeitet, hat bis heute Bestand. Gleiches gilt für den Test, den er 1950 vorstellte, um die Intelligenz von Computern nachzuweisen: Kann ein Mensch nicht entscheiden, ob eine Aussage von einem andern Menschen stammt oder von einer Maschine, darf er der Maschine Intelligenz zuschreiben.

Noch heute beeinflussen Turings Gedanken über die künstliche Intelligenz und die Entwicklung von Organismen die Grundlagenforschung. Er knackte im Zweiten Weltkrieg die berüchtigte deutsche Chiffriermaschine «Enigma» praktisch im Alleingang und legte die Grundlagen für einen der ersten Rechner überhaupt fest, den Röhrencomputer «Manchester Mark I».

Tragisch verlief sein Leben: Da Homosexualität in England nach dem Krieg noch verboten war, wurde er verurteilt und mittels Hormonbehandlung chemisch kastriert. Als sie seinen Körper entstellte und Depressionen einsetzten, beging er 1954 Suizid. Neben seinem Leichnam lag ein vergifteter Apfel – ein Zeichen, wie sehr er Walt Disneys Schneewittchen-Film verehrte.

Mit diesem tragischen Schluss beginnt Robert Deutsch seine grafische Erzählung über den Wegbereiter der Computerwissenschaft. Entlang von Schlüsselmomenten entfaltet er Turings Lebensweg und streift dabei sowohl die wissenschaftlichen Ideen als auch Turings manchmal merkwürdig wirkende Angewohnheiten oder seinen etwas blauäugigen Umgang mit Autoritäten wie dem Geheimdienst oder der Polizei. Teile der Geschichte sind frei erfunden.

Die Stärke von Turing liegt in der vorzüglichen Seitengestaltung. Deutsch, beruflich ein Illustrator und Grafikdesigner, spielt geschickt mit dem Grossformat: Die Architektur der Gebäude sowie Gegenstände, die, wie ein Reagenzglas, den Verlauf der Geschichte beeinflussen, setzt er ein, um Seiten und Panels zu strukturieren. Die Farben heben die verschiedenen Episoden voneinander ab und wechseln mit den Stimmungen. Etwas steif wirken zuweilen Deutschs Figuren, und seine Schilderung erreicht nicht die traumhafte Note von Edmond Baudoins Turing-Comic.

Eindrücklich wird Robert Deutschs Erzähltechnik an den Stellen, wo sich das Denken des Mathematikers von dem seiner Mitmenschen abhebt – wenn Turings Freund von einem leeren Raum träumt, versteht jener das sinnbildlich als Ausdruck existenzieller Ängste. Für Turing hingegen wird dieser Traum zum Ausgangspunkt eines Gedankenexperiments, wie man einen intelligenten Computer überlisten kann. In solchen Momenten spürt man, wie Innovationen aus freien Ideen hervorgehen.

Florian Meyer

—

Robert Deutsch: «Turing».

Avant-Verlag, 192 S., Hardcover,

farbig, EUR 29,95 / CHF 43.90

Cédric Villani, Edmond Baudoin: «Les rêveurs lunaires. Quatre génies qui ont changé l’histoire.»

Gallimard Grasset, 180 S.,

Softcover, s/w, EUR 22 / CHF 36.—

Emil Ferris: «My Favorite Thing is Monsters»

Die mit dem Werwolf tanzt

Wenn Comic-Bücher schon vor ihrem Erscheinen in den Himmel gelobt werden, bin ich meistens misstrauisch. Über Emil Ferris’ Erstlingswerk My Favorite Thing is Monsters findet man in renommierten Medien nur lobende Worte. Das Buch ist im Februar erschienen und – abgesehen von den paar Angeboten auf Amazon für 300 bis 500 US-Dollar – bereits vergriffen. Noch bevor ich dieses Werkes habhaft werden konnte, waren dessen Filmrechte bereits verkauft und ein bekannter Hollywood-Regisseur war mit der filmischen Umsetzung beauftragt worden. All diese Umstände tangierten mein Interesse an diesem Buch mitnichten. Allein schon wegen der etwas aussergewöhnlichen Geschichte der heute 55-jährigen Illustratorin, die nach einem Mückenbiss über längere Zeit von Lähmungserscheinungen geplagt war, was sie allerdings nicht daran hinderte, weiter an ihrem Buch zu arbeiten. Zudem haben mich ihre markant bunten Kugelschreiber-Bilder beeindruckt.

My Favorite Thing is Monsters ist ein Notizbuch, das von der fiktiven zehnjährigen Protagonistin Karen Reyes illustriert wurde und Autobiografisches über Ferris enthält. Karen lebt in einem von sozialen Spannungen bewegten Chicago Ende der 1960er-Jahre. Sie liebt trashige Monsterfilme und die Ikonographie der Horror-Comics. In ihrem Bildertagebuch erzählt sie vom Alltag, zeichnet fiktive Monster-Comics-Covers und versucht, den angeblichen Selbstmord ihrer Nachbarin Anka Silverberg aufzuklären. Jene wurde, wie Karen erfährt, während ihrer Kindheit in Berlin zur Prostitution gezwungen und später in ein Konzentrationslager verfrachtet. Karen zeichnet sich selbst als Werwölfin, mit spitzen Klauen und langen Reisszähnen. Sich als Monster darzustellen, bedeutet (wie die Autorin selber in Interviews erklärt), sich in diesem jungen Alter nicht als Frau gefühlt zu haben, auch weil sich Karen ihrer Sexualität nicht gewahr ist. Die Monster-Thematik geht weit über die Leidenschaft der Zehnjährigen für Wolfman oder Dracula hinaus. Die Monsterfiktionen helfen der Protagonistin zur Verarbeitung der realen Ungeheuerlichkeiten und sind ein Sinnbild der Freiheit. Nur Ausgestossene können ihr wahres Ich so ausleben, wie es sich Karen insgeheim auch wünscht.

My Favorite Thing is Monsters ist unbedingt eine Lektüre wert. Die frischgebackene Comic-Autorin Emil Ferris ist eine talentierte Erzählerin, die gekonnt eine rührende Geschichte über ein monsterfilmliebendes Mädchen in eine ergreifende Erzählung über ein Holocaust-Opfer packt. Zudem merkt man der Protagonistin bzw. der Autorin die Freude am Zeichnen an. Ihre Bilder sprühen nur so vor Energie, und man fühlt sich in die eigene Kindheit versetzt, als man sich noch arglos ganze Nachmittage lang mit Papier und Zeichenstiften vergnügte.

Giovanni Peduto

—

Emil Ferris: «My Favorite Thing is Monsters».

Fantagraphics Books,

304 S., Softcover, farbig,

EUR 35 / CHF 45.40

Dominique Goblet: «So tun als ob, heisst lügen»

„So tun als ob, heisst lügen”

Lange mussten wir auf So tun als ob, heisst lügen warten. Die belgische Comic-Autorin Dominique Goblet setzte sich bereits ab 1995 mit diesem Kapitel ihres Lebens auseinander; nach etlichen Neuanfängen und Umwegen erschien das Buch 2007 und wurde für den Hauptpreis in Angoulême nominiert – und weitere zehn Jahre dauerte es bis zu seiner deutschen Veröffentlichung.

So tun als ob, heisst lügen beginnt mit Dominique Goblets Besuch bei ihrem Vater. Sie hat ihn seit vier Jahren nicht mehr gesehen und will ihm ihre Tochter Nikita vorstellen. Der Vater, ein mittlerweile angeblich trockener Alkoholiker, der Frau und Kind sitzen liess, entpuppt sich als weinerlich-aggressives Elend, das sich als Opfer inszeniert, Dominique mit Vorwürfen überhäuft und seine Enkelin nicht beachtet.

Diese verstörende Begegnung löst in Dominique Goblet die Auseinandersetzung mit ihrer Kindheit aus. Auch ihr Verhältnis zu ihrer geliebten Mutter stellt sich als höchst problematisch heraus: Die mental labile Mutter überschüttete ihre Tochter mit erstickender Zärtlichkeit, um sie im nächsten Augenblick grausam zu misshandeln – so sperrte sie die kleine Dominique grundlos im dunklen Estrich ein.

Während Dominique sich den Beziehungen zu ihren Eltern stellt, verliebt sie sich. Mit dem neuen Mann an ihrer Seite wird alles wunderbar, denkt sie – bis sie merkt, dass er sie ständig mit seiner Ex betrügt.

Das sind viele Geschichten für knapp 150 Seiten – und einen Moment lang hat man bei der ersten Lektüre den Eindruck, dass Goblet zu viel will und den Fokus verliert. Dann begreift man, dass So tun als ob, heisst lügen etwas umkreist, das Dominique Goblet in ihrer Kindheit und ihrer Jugend nie gekannt hat: emotionale Stabilität, Vertrauen, bedingungslose Zuneigung, Sicherheit. Und gleichzeitig schwingt immer auch die Frage mit, ob sie in der Lage ist, ihrer Tochter Nikita diese emotionale Sicherheit zu geben.

Auf diesem existenziellen Treibsand tastet sich Dominique Goblet vorwärts und findet dazu die richtigen Bilder: Bleistift und Kugelschreiber verleihen ihren Zeichnungen die Anmutung von Skizzen; sie sind brüchig, offen und vielschichtig, verwischt und schmutzig, Kinderzeichnungen stehen neben Kompositionen von unerhörter Dichte, Metaphern und Abstraktionen reissen die Realität auf, und auch der Text wird Teil des Bilds und macht das Innenleben der Sprechenden sichtbar.

So tun als ob, heisst lügen ist eine Geschichte von tiefer Intensität und berührender Intimität.

Christian Gasser

—

Dominique Goblet: «So tun als ob, heisst lügen».

Aus dem Französischen von Annika Wisniewski.

Avant-Verlag,

148 S., Hardcover, farbig,

EUR 29,95 / CHF 42.90

Annette Herzog & Katrine Clante: «Pssst!»

Schönes Monster Pubertät

Viola – das erkennen wir Leser sofort – steckt mitten in der Pubertät. Viola selber ist das natürlich nicht so klar. Eigentlich ist für die Fünftklässlerin im Augenblick gar nichts so richtig klar. Ihre Eltern leben getrennt. Sie wohnt zur Hälfte bei der Mutter in der Stadt, zur anderen Hälfte bei ihrem Vater auf dem Land. Für die einen ist sie eine arrogante Städterin, für die anderen ein Landei. Und das geht auf allen Ebenen so weiter: Die Mitschüler halten sie für ängstlich, die Eltern für zu waghalsig, die einen finden sie zu still, die anderen zu laut. Und dann ändert sich auch noch ihr Körper. «Wer bin ich eigentlich?», fragt sich Viola, und wundert sich sogleich über die Frage, weil sie sich ja, genau genommen, am besten kennen müsste. Schliesslich ist sie rund um die Uhr mit sich zusammen. Auch schwarze Gedanken verfolgen sie. Sie denkt an ihren verstorbenen Opa und an die einst rüstige Oma, die nun im Altersheim wohnt. Sie imaginiert sich in ihrem pubertären Wandel als Motte, die zu einem monströsen, hässlichen Schmetterling heranwächst. Sie hadert mit Cliquenbildungen in der Schule – will bei der Peergroup dabei sein, aber zugleich nicht so doof ausgrenzend sein wie sie. Und klar will sie berühmt sein, aber natürlich nicht doof berühmt, sondern gut berühmt …

Die in Dänemark lebende Autorin Annette Herzog erzählt in Pssst! sehr einfühlsam von einem Mädchen zwischen kindlichen Sehnsüchten und einer Ahnung vom nahenden Erwachsenwerden. Die vielen angesprochenen Themen und Szenarien dürften sowohl bei jugendlichen Leserinnen und Lesern als auch bei Eltern etliche Aha-Erlebnisse hervorrufen. Für die bildliche Umsetzung zeichnet die dänische Illustratorin Katrine Clante verantwortlich. Sie setzt den Blick in die Seele eines pubertierenden Mädchens als eine Mischung aus Comic, Collage, Texten, Zettelsammlungen und Listen um, die wirkt wie ein sehr kreatives Tagebuch, mit Serien wie Gregs Tagebuch oder Mein Lotta-Leben aber nichts gemeinsam hat. So berührend (und auch traurig) die vielen unterschiedlichen anekdotisch gehaltenen Geschichten sind, so vielseitig und schön sind sie visuell umgesetzt.

Christian Meyer-Pröpstl

—

Annette Herzog & Katrine Clante: «Pssst!».

Peter Hammer Verlag,

96 S., Softcover, farbig,

EUR 14 / CHF 21.90

Eric Lambé/Philippe de Pierpont: «Paysage après la bataille»

Paysage après la bataille

Dass Paysage après la bataille in Angoulême als Comic des Jahres ausgezeichnet wurde, überrascht nicht – und es überrascht doch. Es überrascht nicht, weil der Zeichner Eric Lambé und der Autor Philippe de Pierpont tatsächlich eine meisterhafte Geschichte vorlegen. Und es überrascht, weil diese «Landschaft nach der Schlacht» ungewöhnlicher, eigenwilliger und anspruchsvoller als die üblichen Angoulême-Preisträger ist.

Fany sitzt im Taxi. Ihr Ziel: Ein abgelegener Campingplatz. Die Saison ist vorbei, in den fein säuberlich aneinandergereihten Wohnwagen überwintern nur ein paar Menschen, die keinen anderen Ort haben: ein Rentnerpaar, ein abgetakelter Boxer und Jäger und der geistig nicht sehr helle Campingwart, der davon träumt, die Welt zu bereisen.

Diese Leere, Weltferne und Einsamkeit scheint Fany gesucht zu haben. Warum, erfahren wir ganz langsam und behutsam im Lauf der 420 Seiten; es geht, so viel sei hier verraten, um den Verlust eines Kindes. Paysage après la bataille ist sehr ruhig. Gesprochen wird wenig, gesagt wird lange fast nichts. Auch die Bilder arbeiten mit der Leere, Lambés Zeichnungen sind reduziert, stilisiert; der schwarzweisse Federstrich ist fein und fragil, die differenzierten Grautöne verleihen den Bildern Raum und Tiefe, und dann und wann bringt eine zusätzliche Farbnote die Seite zum Leuchten.

Auch ohne viel Worte spürt man bald, dass Lambé und de Pierpont in ihrem Roman grosse Themen umkreisen: die Brüchigkeit des Lebens, den Tod, Trauer und Verdrängung, das Schweigen und die Flucht – und den zaghaften Versuch eines Neubeginns. Dies vermitteln Lambé und de Pierpont mit Andeutungen und Anspielungen, die dem Leser viel Raum lassen – und seine Mitarbeit einfordern.

Der Winter kommt; die Welt ausserhalb des Campingplatzes löst sich in ihrem Weissgrau auf. Aber Fany schafft es nicht, ganz für sich zu bleiben. Im Huis-Clos dieses vergessenen Orts entwickeln sich auf subtile Weise Beziehungen, Spannungen und Intimitäten zwischen den Figuren, auch die Vergangenheit und die Aussenwelt sind nie wirklich fern, und auch der eisigste Winter findet sein Ende.

Christian Gasser

—

Eric Lambé/Philippe de Pierpont: «Paysage après la bataille».

Actes Sud BD/FRMK,

420 S., Hardcover, EUR 29

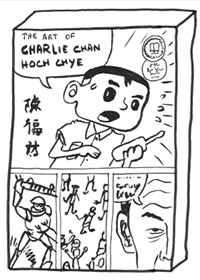

Sonny Liew: «The Art of Charlie Chan Hock Chye»

Alternative Geschichte

Das postmoderne Kunstwerk Watchmen von Alan Moore und Dave Gibbons setzte Mitte der Achtzigerjahre neue Massstäbe im Comic, aber mir schien es, dass seine Qualität weniger in der Erfindung eines dystopischen Superhelden als vielmehr in der Dekonstruktion von Geschichte, Erzählform und visuellem Stil lag. Moores und Gibbons’ Geniestreich hatte mehr mit Form und Format zu tun als mit dem Thema.

Dreissig Jahre später kommt Sonny Liew mit seinem Album The Art of Charlie Chan Hock Chye, wirft einen Blick auf den Einsatz und erhöht, wie man am Pokertisch sagen würde. Es ist ein umfangreiches, aufwändig gemachtes Buch, eine detaillierte Monographie über Leben und Werk der Hauptfigur, eines überragenden Comic-Zeichners aus Singapur, einer Art südostasiatischem Jack Kirby oder Osamu Tezuka. Das Buch verfolgt das Leben des Künstlers in den letzten 60 Jahren und dient gleichzeitig als Geschichtsbuch über die kleine Inselnation Singapur, von der verschlafenen britischen Kolonie bis zum unabhängigen Staat und seiner heute wichtigen politischen und wirtschaftlichen Bedeutung. Ein sehr sorgfältig recherchiertes Geschichtsbuch, mit Dutzenden Seiten voll Anmerkungen und Erklärungen.

Es gibt nur ein Problem (Achtung, Spoiler alert!): Charlie Chan Hock Chye hat gar nie gelebt!

Sonny Liew hat mit Charlie Chan Hock Chye ein anspruchsvolles, vielschichtiges und auf vergnügliche Art postmodernes Werk geschaffen, das jedoch durchaus «normal» und in klassischem Stil daherkommt. Liew illustriert Charlies Karriere mittels beispielhafter Comic-Seiten, Skizzen und unfertiger Seiten, die sich auf Höhepunkte der neueren Comic-Geschichte beziehen und so eine alternative Geschichte des Comics erzählen. Liew tut das mit Imitationen der Werke von Winsor McKay, Tezuka, Harvey Kurtzman, Walt Kelly, Carl Barks und einem Vorläufer von Spiderman, und stellt zugleich Fragen zum Thema, warum und wie Singapurs Geschichte sich entwickelte.

Abgesehen von Watchmen, nimmt Charlie Chan Hock Chye auch Bezug auf andere Comics über Comics, wie z.B. Seths It’s a Good Life If You Don’t Weaken oder Kalo and Dylan Horrocks’ Hicksville mit seinem Archiv «verlorener» Comics, darunter einem von Picasso (!). Charlie, stellt sich im Lauf der Geschichte heraus, ist gar kein besonderer Comic-Zeichner. Er hat Mühe, veröffentlicht zu werden und seine besten Geschichten finden nie einen Verleger – der Markt ist nicht an ihm interessiert und Singapurs repressive Regierung würde eine Publikation gar nicht zulassen. Im umfassend konstruierten Porträt eines fiktiven Zeichners zeigt Liew die Freuden und Leiden der Hauptfigur in den Beziehungen zu Familie und Freunden, den Druck, der auf einem Künstler lastet, die Opfer, die er bringt, die Träume, die er zu träumen wagt und das Leben, mit dem er sich schliesslich abfinden muss.

Mit einem grossartigen Schnörkel am Schluss des Buches bringt Liew alle Fäden wieder zusammen. Charlie Chan Hock Chye dreht sich, wie es nur das Medium Comic kann, um die Frage, die Charlie sich stellt: «Sollte das Leben letztlich nichts anderes gewesen sein als ein ständiger Kampf zwischen unseren Hoffnungen und der harten Realität?» Charlie Chan Hock Chye ist ein Album voll von Sehnsucht, Melancholie und Menschlichkeit.

Mark David Nevins

—

Sonny Liew: «The Art of Charlie Chan Hock Chye».

Pantheon Books,

320 S., Hardcover, farbig,

EUR 27 / CHF 34.40

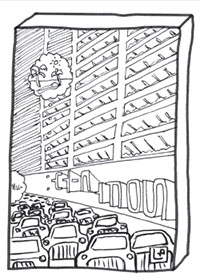

Hariton Pushwagner: «Soft City»

Metaphysisches Gruseln

1975 beendet der norwegische Künstler Hariton Pushwagner (eigentlich Terje Brofos), was er sechs Jahre zuvor in einem LSD-Rausch begonnen hatte: einen Comic mit dem Titel Soft City. Aus unerklärlichen Gründen geht das Werk Ende der 1970er-Jahre verloren, Pushwagner fällt psychedelischen Drogen zum Opfer und verliert die Rechte auf sein Schaffen. 2008 entscheidet ein Gericht, ihm seine Werke zurückzuerstatten, Soft City wird an der Berlinale ausgestellt, von einem norwegischen Verlag veröffentlicht und schliesslich auf Englisch übersetzt.

Soft City beschreibt einen Tag im Leben einer Familie, die zusammen mit Tausenden anderer Familien in einer unpersönlichen, futuristisch anmutenden Megalopolis lebt. Der Ehemann ist Angestellter in einer Firma, die Frau ist Mutter und Hausfrau. Grundbausteine dieser Gesellschaft sind Symmetrie und Gleichschaltung. Die Ehemänner verlassen wie Maschinen ihre Wohnkomplexe und steigen ins Auto, Tausende von Hausfrauen schieben in symmetrisch gegliederten Reihen ihre Einkaufswagen in Kaufhäusern. Menschen sind in Soft City reine Maschinen, die dazu da sind, produktiv zu sein. Ihre Sprache besteht aus unzusammenhängenden Satzbausteinen. Eine Methode, die Pushwagner aus dem Roman The Soft Machine übernahm, dessen Autor – William S. Burroughs – er Jahre zuvor kennenlernte. Tagein, tagaus schlucken Mann und Frau morgens und abends Aufputsch- und Schlafmittel der Marke «Soft» und beruhigen sich mit drögen Fernsehsendungen. Einzig das Baby, das am Anfang und am Ende der Geschichte Erwähnung findet, scheint sich noch gegen diese Gleichschaltung zu wehren und entwickelt eine Neugierde auf alles, was es umgibt.

Soft City stützt sich auf dystopische Visionen, wie man sie aus Fritz Langs Metropolis, Orwells 1984 oder Charlie Chaplins Modern Times kennt. Auf grossformatigen Bildern vervielfältigt Pushwagner Menschen, Maschinen, Hochhäuser und Strassenschluchten bis in die perspektivische Unendlichkeit und schafft düstere, kaleidoskopische Panoramen. Es ist ein erstaunliches Werk, weil es den Leser mit aufwändig aufgebauten Bildern beinahe überwältigt und weil die Thematik dieses Buches, das schon über 40 Jahre alt ist, beunruhigend aktuell wirkt.

Giovanni Peduto

—

Hariton Pushwagner: «Soft City».

New York Review Books,

160 S., Hardcover, s/w,

EUR 24,50 / CHF 40.40.

Mit einem Vorwort von Chris Ware und

einem Nachwort von Martin Herbert

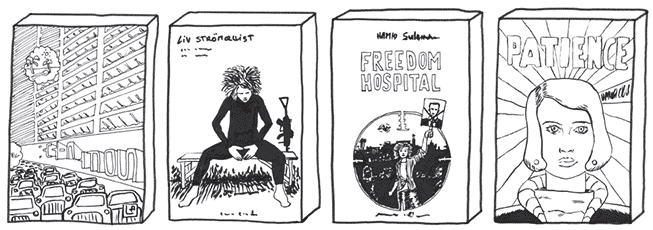

Liv Strömquist: «Der Ursprung der Welt

Die Kulturgeschichte eines Tabus

Im April 2017 wurde in Uganda die Feministin Stella Nyanzi verhaftet, weil sie über soziale Netzwerke Spenden gesammelt hatte, um kostenlose Binden an Schülerinnen zu verteilen – ein solch öffentliches Thematisieren der Mens-truation stellt in dem Land nach wie vor ein Tabu dar. Bevor sich allerdings ein europäisches Überlegenheitsgefühl breit macht, sollte man Liv Strömquists Kulturgeschichte der Vulva zu Rate ziehen, in der sich ein Kapitel ebenfalls der Menstruation widmet: Nach der Analyse von mehreren Jahrzehnten Tamponwerbung sowie der Diskussion über die Menstruation in den letzten mehreren hundert Jahren konstatiert Strömquist, das Thema sei auch in der westlichen Welt ein Tabu, das sich jedoch heute unter anderem hinter den «Frische»-Garantien der Tamponwerbung verberge.

Der Ursprung der Welt heisst Strömquists Sach-Comic nach Gustav Courbets berühmtem Gemälde von 1866, das ebenfalls ein Tabu abbildete: gespreizte Frauenbeine, eine behaarte Vulva, der Kopf dagegen nicht im Bild. Schon in dieser Bezugnahme wird deutlich, dass es in der Kulturgeschichte der weiblichen Sexualorgane sehr häufig um die Entkopplung der Vulva von der realen Frau ging. Stattdessen waren es Männer, die sich um die Definitionen, die vermeintliche Normalität und die Bestimmung des Tabuisierten kümmerten. «Das Sexualorgan ist vor allem ein Loch», philosophierte etwa Jean-Paul Sartre in Das Sein und das Nichts und fasste damit die Geschichte der Negation der Vulva in einem Satz zusammen. Denn während es beispielsweise bis vor 300 Jahren noch eine Flut an Veröffentlichungen zur Bedeutung des weiblichen Orgasmus für die Fortpflanzung gegeben hatte und Bildnisse der Vulva sich bis viele Jahrtausende vor Christus nachweisen lassen, hat sich seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ein Schleier über das Thema gelegt. Männliche Wissenschaftler schrieben das Kapitel des weiblichen Körpers und seiner Sexualität neu: «Nach der Aufklärung kam eine ganz neue Idee auf: Die Idee, dass Frauen kaum oder gar keine erotischen Begierden hätten.» Immer wieder wurden der Frauenkörper, seine Begierden und Sexualorgane von Männern neu beschrieben, viele der Texte sind heute vergessen, ebenso viele jedoch wirken bis heute nach, beeinflussen bis in die Gegenwart das Bild des Frauenkörpers, bestimmen den gesellschaftlichen Blick auf den weiblichen Sex sowie die damit verknüpften Tabuthemen. Der höchst unterhaltsame Aufklärungscomic von Strömquist räumt mit all jenen Klischees und Stereotypen, Tabus und Zuschreibungen auf und bietet einen neuen, unverstellten, humorvollen und entspannten Blick auf das vermeintliche «Loch», das Sartre sich herbeigesehnt hatte, um es durch «Eindringen in Seinsfülle» zu verwandeln.

Jonas Engelmann

—

Liv Strömquist: «Der Ursprung der Welt».

Avant-Verlag,

140 S., Softcover, s/w und farbig,

EUR 19,95 / CHF 28.90

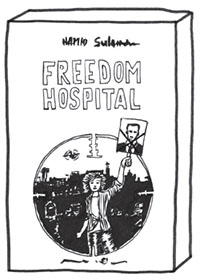

Hamid Sulaiman: «Freedom Hospital»

Gesichter des Krieges

«Du weisst nicht, was für ein Glück du hast», sagt der verwundete Abdurazak, der auf der Seite der syrischen Rebellen gegen Assads Truppen kämpft, zu Salem: «Du hast alle deine Erinnerungen verloren. Selbst die schlechten. Du musst um niemanden weinen.» Abdurazak und Salem sind Patienten im Freedom Hospital, einem illegalen Krankenhaus in der fiktiven nordsyrischen Stadt Houria. Glück hat Salem in den Augen der Ärzte, Pfleger und Patienten, weil sie im Gegensatz zu ihm dazu verdammt sind, sich zu erinnern, an die Toten, die der syrische Bürgerkrieg bisher gefordert hat. Es gibt niemanden in Hamid Sulaimans Comic-Debüt Freedom Hospital, der nicht persönliche Verluste zu verarbeiten hätte, ermordete oder verschwundene Geschwister, Kinder, Eltern und Freunde.

Die Trauer jedoch muss im Bürgerkriegs-alltag immer wieder in den Hintergrund rücken, das Freedom Hospital ist permanent überfüllt von Verwundeten der Rebellenarmee. Betrieben wird das illegale Krankenhaus, das immer wieder von Assads Truppen entdeckt zu werden droht, von der 1984 in Damaskus geborenen Yasmin, die statt – wie eigentlich geplant – in den USA zu promovieren, nach Syrien zurückgekehrt ist, «um das grosse Finale nicht zu verpassen, den Sturz des Regimes.» Yasmin formuliert diese Hoffnung im Frühjahr 2012, doch schnell wird ihr klar, dass die erhoffte politische Veränderung utopisch ist, stattdessen rückt das pure Überleben in den Vordergrund – kaum einer der Protagonisten wird am Ende des Jahres 2012, von dem Freedom Hospital erzählt, noch am Leben sein.

Hamid Sulaiman, der 2011 nach einem Gefängnisaufenthalt aus Syrien floh und heute in Paris lebt, bildet in dem Krankenhaus einen Mikrokosmos der syrischen Zivilgesellschaft und des Widerstands gegen Assad ab, neben aus dem Exil Zurückgekehrten wie Yasmin oder ihrer Freundin Sophie finden sich Milizen der Freien Syrischen Armee, Christen, Alawiten, Sunniten, Muslimbrüder und viele andere. Während sie alle zu Beginn der gemeinsame Gegner und die Bedrohung des Krieges eint, brechen im Verlaufe des Comics immer mehr gesellschaftliche Konfliktlinien auf. Gleichzeitig wird der Widerstand zunehmend von Islamisten in die Hand genommen, was Sulaiman in der brutalen Ermordung des Rebellenführers Abu Taysir durch den IS zuspitzt. Hoffnungsschimmer lässt der Zeichner zu keinem Zeitpunkt in seinen Bildern des Krieges zu. Düster, mit scharfen Kontrasten und ohne Grautöne reihen sich Bilder von zerbombten Städten, amputierten Gliedmassen und IS-Propagandavideos aneinander und selbst Momente des kleinen Glücks im Kriegsalltag sind nicht ohne die Brutalität dieser syrischen Gegenwart zu lesen. Obwohl das Schwarz der Comic-Seiten die Protagonisten oftmals zu verschlucken droht, keimt am Ende mit dem beginnenden Jahr 2013 zaghaft ein neuer Frühling auf. Im Gegensatz zu den Protagonisten wissen die Leser jedoch, dass auch dieser Frühling wieder vom Krieg verhindert werden wird.

Jonas Engelmann

—

Hamid Sulaiman: «Freedom Hospital».

Hanser,

288 S., Softcover, s/w,

EUR 24 / CHF 35.90

Daniel Clowes: «Patience»

Verheddert in Raum und Zeit

In der Natur von Zeitreisegeschichten liegt es, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem man entweder ständig nach dem logischen Bruch sucht oder komplett den Durchblick verliert. Vielleicht ist auch das eine die Folge des anderen, oder umgekehrt. Wenn keines von beidem passiert, obwohl die in der Zeit herumspringende Story dazu Anlass gibt, dann liegt das eventuell daran, dass man viel zu sehr mit den Figuren und ihren Schicksalen beschäftigt ist, als dass man noch Zeit hätte, sich in Zeitschlaufen zu verheddern oder Lust hätte, Logikbrüche aufzudecken.

Daniel Clowes war immer schon ein Autor, der sich die kleinen Fehler und Schwächen der Menschen ganz genau angesehen hat. Nicht, um darauf herumzutrampeln oder die Tragik des Ganzen ans Licht zu zerren, sondern um seinen unperfekten Protagonisten Würde zu verleihen. So ist es nach den zuletzt auf Deutsch erschienenen Alben Wilson und Mr. Wonderful nun auch bei Patience. Darin erzählt Daniel Clowes von einer Liebesbeziehung und ihrem tragischen Ende. Doch so ganz final ist das Ende nicht: Nach dem gewaltsamen Tod der schwangeren Patience sucht ihr verzweifelter Witwer Jack ergebnislos den Täter. 15 Jahre später ist er nur noch ein frustrierter, zynischer Typ. Als er im Jahr 2029 an eine Zeitmaschine gerät, reist er in Patiences Vergangenheit, um die Tat zu verhindern, und stösst auf die tragische Vorgeschichte seiner Frau, die wie so vieles zwischen den beiden unausgesprochen blieb. Dann verschlägt es ihn in seine eigene Kindheit, und mit den Reisen glaubt Jack immer mehr, die Zusammenhänge der Geschichte und des Daseins im Allgemeinen zu begreifen. Einerseits mag das zuweilen durchaus zutreffen, andererseits liegt Jack aber bis zum Schluss in den entscheidenden Punkten ziemlich daneben. Clowes zeichnet gewohnt farbig und poppig, der gesamte Comic wirkt wie eine Hommage an Superhelden-Comics der 70er- oder 80er-Jahre. Die emotionale Tiefe der komplexen und immer wieder etwas verwirrenden Zeitreise-Story haut einen indes um. Wenn sich der Schwindel nach einiger Zeit gelegt hat, gibt es genügend Gründe, eine Zeitschleife einzufädeln und das Album ein zweites Mal zu lesen. Verfilmung vorprogrammiert …

Christian Meyer-Pröpstl

—

Daniel Clowes: «Patience».

Reprodukt,

180 S., Hardcover, farbig,

EUR 29 / CHF 41.90

Kurz und Gut

CHRISTIAN MEYER-PRÖPSTL

In Schläfer im Sand erzählen der Künstler Andreas Hedrich und der Ethnologe Sebastian Pampuch von mehreren Fluchtbewegungen. Den deutschen Aussteiger Güero hat es an die spanische Mittelmeerküste verschlagen, wo er mit dem Mexikaner Carlos frühmorgens den Müll von den Stränden räumt. Dort finden sie auch die angespülte Leiche des Senegalesen Thenga, dessen Geschichte im zweiten Teil retrospektiv erzählt wird. Zwischen Hotelbunkern, Müllhalden und afrikanischen Märkten entfaltet sich ein in Erdtönen gehaltenes Migrationsdrama, teilweise surreal und dennoch ganz wirklichkeitsnah.

—

Andreas Hedrich & Sebastian Pampuch: «Schläfer im Sand».

Mückenschwein Verlag, 88 S.,

Hardcover, farbig, EUR 22

Tommi Musturi schickt in seinem wortlosen Comic Sozusagen Samuel einen amöben- und geisterhaften Protagonisten durch eine quietschbunte Welt, die aber nicht immer freundlich ist. Es fängt schon mit der Geburt aus einer Träne an und geht ebenso tragisch wie surreal weiter. Zwischendurch finden sich dann sogar ein paar rührende Augenblicke in diesem nur vage narrativen, grafisch dafür umso berauschenderen Panoptikum des Daseins.

—

Tommi Musturi: «Sozusagen Samuel».

Reprodukt, 160 S., Hardcover, farbig,

EUR 25 / CHF 36.90

Thibault Damour und Mathieu Burniat versuchen, mit einem Comic Das Geheimnis der Quantenwelt einem grösseren Publikum näher zu bringen. Durch die Geschichte führt uns Bob, eine merkwürdige Karikatur mit kreisrundem Gesicht und Knollennase. Bob trifft Einstein, Planck, Heisenberg u.a., die von Atomen, Quanten, Molekülen, Teilen, Energiesprüngen und vielem mehr erzählen. Das Abenteuer führt durch surreale Landschaften und bringt uns Stück für Stück den Bauplan unserer Welt näher, auch wenn es der Stoff trotz populärwissenschaftlichem Ansatz immer noch in sich hat.

—

Thibault Damour & Mathieu Burniat:

«Das Geheimnis der Quantenwelt»,

Knesebeck, 168 S., Hardcover, farbig,

EUR 19,95 / CHF 28.90

Einen ganz anderen Umgang mit dem Grauen der Geschichte als Tardi hat Joann Sfar. Er erzählt auch in dem fünften, abschliessenden Band Tollhaus Kischinew seiner Reihe Klezmer von ein paar Musikern, die durch Osteuropa ziehen. Durch sie lernen wir die jüdische Kultur kennen und den Antisemitismus, dem sie ausgeliefert sind. Und wir erfahren von den Reaktionen auf die fortwährende Anfeindung, die in die Flucht nach Palästina mündet oder in den sicheren Tod für diejenigen, die in Europa bleiben. Denn das Pogrom in Kischinew im Jahr 1903 ist erst der Anfang … Aber Sfar zeigt nicht nur Leid. Er feiert die jüdische Kultur und allem voran die Musik. Jedes seiner vibrierenden Bilder transportiert die Lebendigkeit dieser Kultur, jedes Bild scheint zu seiner Musik zu tanzen.

—

Joann Sfar: «Klezmer: Tollhaus Kischinew».

Avant-Verlag, 128 S., farbig, Hardcover,

EUR 19,95 / CHF 28.90

Mit Der nasse Fisch legt Arne Jysch eine Adaption des erfolgreichen Krimis von Volker Kutscher über einen Polizisten im Berlin der 20er-Jahre vor. Der Kriminalkommissar Gereon Rath hat nach einem heiklen Fall in Köln Ärger und findet sich kurz darauf im Berliner Sittendezernat wieder. Dort gerät er bald in einen mysteriösen Fall und recherchiert privat. Kutschers Krimi-Serie hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt. Die Kombination aus Krimi und deutschem Sittenporträt kurz vor der Machtergreifung der NSDAP ist faszinierend – auf sozialer, politischer und moralischer Ebene. Jysch erzählt spannend und lässt in atmosphärischen Schwarzweiss-Bildern ein historisches Berlin auferstehen. Dass Kutschers Buch gerade auch von Tom Tykwer als TV-Serie inszeniert wird, ist wohl weniger Zufall als gelungenes Crossmarketing.

—

Arne Jysch: «Der nasse Fisch».

Carlsen, 216 S., Hardcover, s/w,

EUR 17,99 / CHF 26.90

Jacques Tardi bleibt seinem Lebensthema treu. Zwar hat er einige Schlenker eingebaut, aber im Grossen und Ganzen ist sein Thema der Krieg bzw. dessen sinnlose Gräuel. Er widmet sich dem kleinen Mann, dem tragischen Spielball der grossen Politik. In Der letzte Ansturm führt er diesen Weg erzählerisch fort. Ein exemplarischer «Held» stolpert durch das Schlachtfeld und bietet Tardi Gelegenheit, in die grösseren Zusammenhänge abzuschweifen. Seine Geschichte aus dem Krieg ist abstrakt und konkret zugleich, zieht einen Bogen vom Kleinen zum grossen Ganzen und umgekehrt. Dem Album liegt eine CD der Gruppe Accordzéâm mit Antikriegsliedern bei, der Tardis Frau Dominique Grange angehört. Tardi und die Band bestritten mit dem gemeinsamen Projekt diverse Konzerte mit Comic-Lesung. Der Papagei von Batignolles ist ein Hörspiel, das Jacques Tardi mit dem Autor Michel Boujut zusammen bereits 1997 produziert hat. Der Zeichner Stanislas hat sich an eine mehrbändige Adaption gemacht. Im zweiten Band Der Entenreigen geht es wieder um das mysteriöse Vermächtnis des Kunstfälschers Schmutz und dessen Ex-Assistenten Übel, der mit aller Gewalt versucht, das Erbe anzutreten. Die Textmasse ist erstaunlich und führt zu einigen akrobatischen Kunststückchen punkto Sprechblasen in den Panels. An Action und Intelligenz wird in diesem Krimi um einen älteren Tintin-Lookalike auch nicht gespart (Carlsen).

—

Jacques Tardi: «Der letzte Ansturm».

Edition Moderne, 112 S., Hardcover, farbig,

EUR 22 / CHF 41.90

—

Jacques Tardi, Michel Boujut & Stanislas: «Der Papagei von Batignolles – der Entenreigen»,

Carlsen Verlag 48 S.,

Softcover, farbig,

EUR 12 / CHF 17.90

Die japanische Zeichnerin Kan Takahama ist keine Mangaka im klassischen Sinn. Ihr Stil ist viel zu sehr vom europäischen Comic beeinflusst. Das Interesse an Europa findet man auch in ihren Stories, die den transkontinentalen Spagat thematisieren: Zwei Espresso erzählt von einem französischen Comic-Zeichner, der in einer persönlichen Krise nach einer Frau sucht, die er vor 17 Jahren zufällig kennenlernte: Mit einer Japanerin hatte der damals 25-Jährige ein romantisches Treffen, das er inzwischen ordentlich mit Projektionen aufgeladen hat. Was er davon in Japan findet, erzählt Takahama in ihrer tragikomischen Geschichte mit allerlei Verwicklungen.

—

Kan Takahama: «Zwei Espresso».

Carlsen, 160 S., Softcover, zweifarbig,

EUR 12,90 / CHF 17.90

Mit Der Araber von morgen hat Riad Sattouf bereits seine eigene Kindheit in Frankreich und diversen arabischen Ländern in Comic-Form erzählt. Esthers Tagebücher ist nun eine Strip-Reihe, in der er Alltagsgeschichten einer Zehnjährigen aus seinem Freundeskreis nacherzählt. Es ist mal süss, mal rabiat und meist entwaffnend ehrlich, wie Esther die Welt sieht – die der Kinder und die der Erwachsenen.

—

Riad Sattouf: «Esthers Tagebücher».

Avant Verlag, 56 S., Hardcover, farbig,

EUR 20 / CHF 28.90

Biografien

>>>

Anish Daolagupu

*1988, wuchs in Assam auf und liess sich am National Institute of Design in Ahmedabad zum Animator ausbilden. Heute arbeitet der Illustrator, Comic-Zeichner und Trickfilmer als Chef der Grafikabteilung beim Online-Magazin newslaundry.com und zeichnet nebenbei an einer grösseren Graphic Novel über seine Heimat, die nordöstlichen indischen Staaten.

www.facebook.com/daolagupu

www.behance.net/AnishDaolagupu

daolagupu.tumblr.com/

Orijit Sen

*1963, arbeitet als Zeichner, Cartoonist und Designer in New Delhi. Er gründete 1990 zusammen mit seiner Frau Gurpreet das Kollektiv People Tree, das ein Atelier und einen Laden für Designer und Kunsthandwerker betreibt.

Orijit begann schon als Junge, Comics zu zeichnen und zu sammeln, er ist einer der wichtigsten und aktivsten Förderer von Comics und Graphic Novels in Indien. Sein bahnbrechendes Werk River of Stories (Kalpavriksh 1994) gilt als erste indische Graphic Novel. Er ist Mitbegründer des Pao Collective of Graphic Artists und treibende Kraft hinter der Publikation von Pao, The Anthology of Comics, Nr. 1 (Penguin 2012); zudem ist Orijit Gastprofessor an der Universität von Goa. Zurzeit arbeitet er an Projekten über die Grand Trunk Railroad im Punjab, über Klimaveränderung und Artensterben sowie über das aktuelle Aufkommen faschistischer Tendenzen in der indischen Politik. Eine Arbeit von Orijit erschien im STRAPAZIN 105.

peopletreeonline.com/50/sc-orjit.htm

Neha Dixit

Dixit lebt in New Delhi und arbeitet als freie Journalistin. Ihre Themen sind Politik und soziale Gerechtigkeit in Südasien. Sie arbeitete für verschiedene Online- und Printzeitungen und für das Fernsehen, darunter Al Jazeera,

The New York Times, Outlook, Caravan, El Tiempo, Foreign Policy und andere. Sie schreibt auch für den feministischen Verlag Zubaan in Delhi und für die UNESCO. 2015 erhielt sie den Preis für die beste humanitäre Reportage des Press Institute of India und des IKRK, 2014 den Kurt Schork-Preis für Internationalen Journalismus sowie den Media Award for Gender Sensitivity des United Nations Population Fund.

neha-dixit.blogspot.in/

Nikhil Chaudhary

*1985, arbeitet in Mumbai als Architekt und Stadtplaner, seit 2011 auch als autodidaktischer Comic-Zeichner. Er möchte mit seinen persönlich gefärbten Erzählungen die Diskussion um Stadtentwicklung und Public Policy beleben und allgemein bekannt machen, in der Hoffnung, dass seine Leser sich der Not asiatischer Städte bewusst werden. Seine Comics erscheinen in indischen Zeitungen wie Hindustan Times Mint, Mid-Day; in internationalen Publikationen wie The Atlantic CityLab, Sustainable Cities Collective, The CityFix; in professionellen Magazinen wie Indian Architect & Builder, Journal of Landscape Architecture, und in einer geplanten Anthologie im Verlag Harper Collins India.

www.facebook.com/LinearExpression

Treiborlang Lyngdoh Mawlong

*1987, stammt aus dem Dorf Mairang im nordostindischen Bundesstaat Meghalaya; heute lebt er in der dortigen Hauptstadt Shillong, die übrigens auch der Ort mit den weltweit grössten Niederschlagsmengen ist. Von 2006 bis 2012 studierte Treibor Malerei an der Visva Bharati University. Er zeichnet am liebsten Nonfiction-Comics und nahm damit bereits an mehreren Ausstellungen teil.

treibormawlong.tumblr.com

Harsho Mohan Chattoraj

Harsho Mohan Chattoraj lebt als Zeichner und Illustrator in Kolkata, Indien. Seit fünfzehn Jahren zeichnet er eigene Geschichten, aber auch Auftragsarbeiten für Klienten in Indien, Grossbritannien und den USA. Seine Graphic Novels «Ghosts of Kingdoms Past», «Chakrapurer Chakkare» und «Hyderabad Graphic Novel» wurden in Indien begeistert aufgenommen. Harsho arbeitete auch als Journalist, Visualizer, Storyboard-Zeichner und Synchronisationssprecher für Filme, aber seit er im zarten Alter ein Asterix-Album in den Händen hielt, gilt seine Liebe vor allem den Comics.

Arbeiten von ihm erschienen im STRAPAZIN Nr. 112, 115 und 122.

harshomohan.wordpress.com

Kruttika Susarla

Kruttika Susarla ist Illustratorin, Comic-Zeichnerin und Grafikerin. Zurzeit lebt sie in New Delhi. In ihrer Freizeit jagt sie am liebsten hinter ihren Katzen her oder versucht, deren Haare von ihren Kleidern zu entfernen.

www.kruttika.com

www.instagram.com/kruttika

Akshay Sethi

*1992, lebt in New Delhi, wo er das College of Art mit Bachelor

und Master abgeschlossen hat. Seit seiner Beschäftigung mit Theater und Malerei gilt sein Interesse allen Arten des Erzählens in Wort und Bild, am liebsten jedoch zeichnet er ernsthafte Comics.

www.bluejackal.net/copy-of-project17