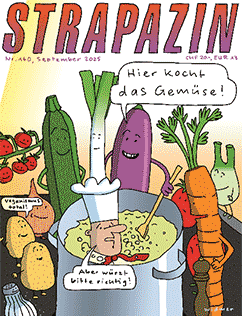

HIER KOCHT DAS GEMüSE

CHF 20.00

Ruedi Widmer

Rattelschneck

Matrattel

Samy Challah

Samuel Jordi

Teresa Habild

Rudi Hurzlmeier

Katz und Goldt

Noah Liechti

Johannes Dullin

Julia Kubik

Stefanie Sargnagel

Jürgen Marschal

Katharina Greve

Til Mette

Bettina Schipping

Leonard Riegel

Marco Arrigoni

Stephan Lütolf | Cic

Tizian Merletti

Kai Flemming

Lawrence Grimm

Leo Leowald

Oliver Ottitsch

Zéa Schaad

Miriam Wurster

Pause ohne Ende

Hannes Richert

Ari Plikat

Saile Klein

Stephan Rürup

Olivier Samter

Dorthe Landschulz

Michael Fikaris

Beschreibung

No:160

Ruedi Widmer

Rattelschneck

Matrattel

Samy Challah

Samuel Jordi

Teresa Habild

Rudi Hurzlmeier

Katz und Goldt

Noah Liechti

Johannes Dullin

Julia Kubik

Stefanie Sargnagel

Jürgen Marschal

Katharina Greve

Til Mette

Bettina Schipping

Leonard Riegel

Marco Arrigoni

Stephan Lütolf | Cic

Tizian Merletti

Kai Flemming

Lawrence Grimm

Leo Leowald

Oliver Ottitsch

Zéa Schaad

Miriam Wurster

Pause ohne Ende

Hannes Richert

Ari Plikat

Saile Klein

Stephan Rürup

Olivier Samter

Dorthe Landschulz

Michael Fikaris

–

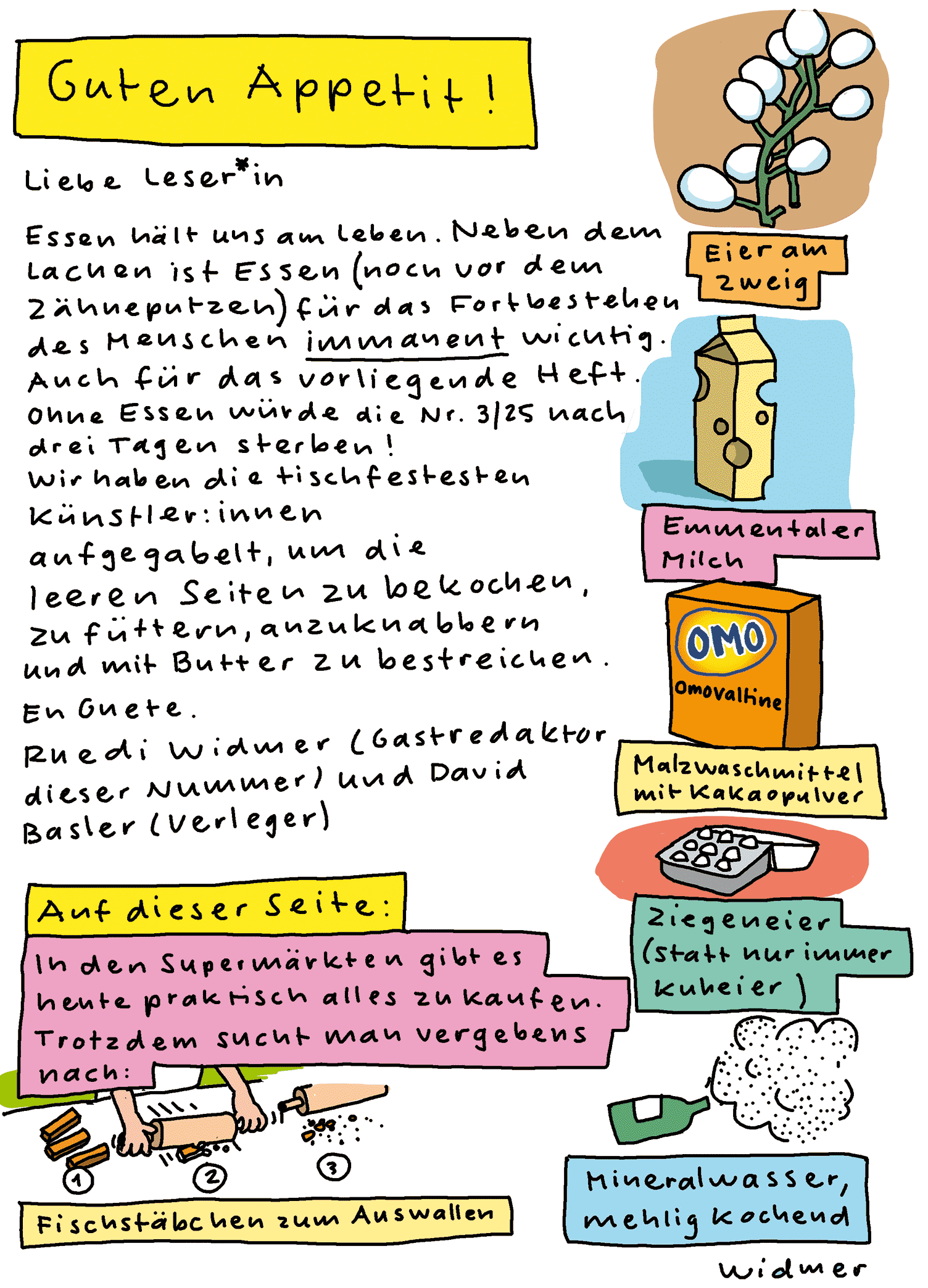

EDITORIAL

DAS GESCHRIEBENE WORT

LUSTIGE LITERATUR

Es war eine fette Zeit, sich lustig zu machen über Politik und Kunst und ihre Repräsentanten. Der reaktionäre bayrische Politpolterer Franz Josef Strauss und Helmut Kohl (Kanzler von 1982 bis 1998) lieferten ebenso viel Stoff wie die späteren rot-grünen Figuren Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Die alten Held*innen von 1968 hatten geistig mehr oder weniger die Löffel abgegeben. Die Kultur war bedeutend stärker durch die Phänomene Punk und Jugendunruhen erschüttert worden, als sie es selber glauben wollten. Jetzt hiess es: Tu es selber, schreib das auf, Musik machen ist leicht, mal die Leinwände voll, spiel Theater, mit ein bisschen Anstrengung und Chuzpe kannst du das alles selbst und zwar besser und unterhaltsamer als das langweilige Hochkultur-Getue um dich herum.

Zu Titanic stiessen bald junge Mitarbeiter*innen. Etwa Simone Borowiak, 1964 geboren, die behauptete, dass sie die hierfür nötige Ausbildung in Polemik, Zynismus und Menschenverachtung an einer katholischen Mädchenschule erhalten hätte.

Ein paar Jahre später schaffte sie mit ihrem Roman Frau Rettich, die Czerni und ich. Eine Sommerverlobung einen Überraschungserfolg. Die sehr schöne Frau Rettich ist in Begleitung der etwas trampeligen Damen Czerni und Goldstück (die Erzählerin) auf dem Weg nach Madrid, um einen Spanier zu heiraten. Bis Barcelona kommen alle drei, danach reist Frau Rettich alleine weiter. Offensichtlich weiss ihr Auserwählter aber nicht, dass er bald heiratet. Egal, es wird viel gelästert und das Recht der Frau auf alkoholgeschwängerte Hysterie, schlechte Witze und Schweinigeleien ist der Emanzipationsentwurf in diesem Roman.

Probleme mit der schnöden Realität

Wiglaf Droste, 1961 geboren und 2019 nach schwerer Alkoholkrankheit gestorben, war der politischste all dieser Kolumnist*innen aus dem Umfeld der Titanic und der linken Tageszeitung taz. Bei ihm verschränkt sich Essen und Lachen zu einer schönen Synthese, indem er in späteren Jahren mit dem Sternekoch Vincent Klink zusammenarbeitete und eine kulinarische Kampfschrift namens Häuptling Eigener Herd herausgab.

Droste wurde seinerzeit von Teilen der feministischen Linken (einen gröberen Ausdruck will ich nicht verwenden) als «Schokoladenonkel» gehetzt und handfest boykottiert, weil ihm Pädophilie und «Missbrauch mit dem Missbrauch» vorgeworfen wurden – wegen einer satirischen Kurzgeschichte mit dem Titel Der Schokoladenonkel bei der Arbeit, die 1993 in der Titanic erschienen war. Das war eventuell ein Vorgeschmack auf den Verfolgungsblödsinn mit dem Vorwurf „kulturelle Aneignung“ zwei Jahrzehnte später. Da verging einem das Lachen.

Aber schon 1993 schrieb Droste die folgenden Sätze, und da verlassen wir die Pfade der Komik: «Nazis sind Nazis, weil sie solche sein wollen. Eine der unangenehmsten deutschen Eigenschaften, das triefende Mitleid mit sich selbst und den eigenen Landsleuten macht aus solchen Irrläufern der Evolution arme Verführte, … Menschen, um die wir kämpfen müssen. Warum? Das Schicksal von Nazis ist mir komplett gleichgültig, ob sie hungern, frieren, bettnässen, schlecht träumen usw., geht mich nichts an. Was mich an ihnen interessiert, ist nur eins: dass man sie hindert, das zu tun, was sie eben tun, wenn man sie nicht hindert: diejenigen bedrohen und nach Möglichkeit umbringen, die nicht in ihre Zigarrenschachtelwelt passen.»

Sehr lustig hingegen war Drostes Krimipersiflage Der Barbier von Bebra, die er zusammen mit Gerhard Henschel verfasste. Nach der sogenannten Vereinigung der beiden deutschen Staaten geht im Osten ein Mörder um, der all die prominenten Bartträger dort – Politiker, Pfarrer, Literaten, sozialdemokratische Dixielandfreunde etc. – zwangsrasiert und dann umbringt. Kommissarin Gisela Güzel von der SoKo Gillette steht vor einem Rätsel. Steckt die Stasi dahinter?

Droste und Henschel machten sich beim Schreiben keine Mühe, die Prominenten nicht beim Namen zu nennen. Das kleine, herzige Romänchen gab selbstverständlich viel Anlass zu jammern und zu klagen, wegen Menschen- und Persönlichkeitsverachtung.

So wurde die Wiedervereinigung Deutschlands sehr kurzweilig aufgearbeitet und die quasi lebenslange Regierungszeit des Kanzlers Helmut «Birne» Kohl war immer wieder für Sachen zum Lachen gut.

Erst gegen Ende des Jahrtausends kam die Depression auf, die bis heute anhält. Massgeblich verantworten das die deutschen Grünen respektive die 68er in dieser Partei wie etwa Daniel Cohn-Bendit, die jäh an die Macht kamen und unter Führung von Aussenminister Joschka Fischer wollüstig in den Krieg zogen, trotz Friedensbewegung als Säule und Sockel der Partei. So hatte sich eine weitere politische Kraft gänzlich diskreditiert. Zuerst machte man sich noch lustig über das grüne Pack, doch dann verging einem alles.

Kriminelle Frauen

Fanny Müller (1941-2016) und die 1960 geborene Susanne Fischer sind bzw. waren zwei wortgewandte Damen, die vor allem Kolumnen schrieben. Sie taten sich zusammen und verfassten 1996 gemeinsam einen Krimi in Briefform: Stadt Land Mord. Kriminelle Briefe nachgelassener Frauen heisst er.

Zwei Frauen, die eine lebt in Hamburg, die andere auf dem flachen Land, scheinen mit demselben Mann verheiratet gewesen zu sein, der sich einmal Otto und das andere Mal Werner genannt hatte. Dieser ist gewaltsam zu Tode gebracht worden, nun gibt es eine stattliche Lebensversicherung sowie verstecktes Geld zu erben. Aber es ist dann doch alles ganz anders, als es scheint. Otto-Werner alias OW lebt und muss noch einmal, aber diesmal richtig sterben. Erzählt wird das alles in den wechselseitigen Briefen der beiden Damen, die voll sind mit bös-heiteren Betrachtungen von Stadt und Land und deren Bewohner*innen. Ein kunstvolles Gewebe aus Witz und Bosheit, welches die geheimnisvolle Welt des Frauenlebens schonungslos aufdeckt: «Den eigenen Gatten um die Ecke bringen, lohnt sich beim derzeitigen Stand unserer Rechtsprechung nicht. Ihn im Schlaf abstechen oder Knollenblätterpilze ins Ragout mischen – das kommt doch immer raus und gibt wegen Heimtücke ein paar Jahre mehr.»

Könige des Titels

Max Goldt, 1958 geboren, war zu Beginn der 1980er Sänger und Texter der Band Foyer des Arts, die zur Neuen Deutschen Welle gehörte, aber viel zu originelle Texte für dieses Genre hatte. Goldt ist von den in diesem Text Erwähnten tatsächlich sprachlich der Schönste, denn wer würde seiner Schallplatte 1984 den Titel geben: Die majestätische Ruhe des Anorganischen? Danach schrieb er über 20 Jahre lang Titanic-Kolumnen, die jeweils auch in Buchform erschienen. Wir verdanken ihm beispielsweise die würdige Erwähnung einer verkannten Frucht, der Quitte nämlich, mit ihrem «irisierenden Eigengeschmack». Goldt warnte uns auch vor Clowns, Pantomimen und Bodybuildern und wollte uns zu Freundlichkeit und gepflegter Niedlichkeit verpflichten.

Weil ihn ein Schreibstau befiel, widmete er sich in den letzten Jahren dem Comic. Mit dem Zeichner Stephan Katz hat er mehrere schöne, grossformatige Bände veröffentlicht, siehe die Bücherliste am Schluss. Allerdings soll im August 2025 wohl ein neues Buch mit Texten von Goldt erscheinen, diesmal mit dem mitleidlos kurzen Titel Aber?.

Ein Aussenseiter in diesen Titanic-Zusammenhängen ist Thomas Kapielski, 1951 in Berlin geboren und hartnäckig dort lebend. Er hat als bildender Künstler begonnen, dann zum Schreibwerkzeug gegriffen und spielt auch noch Nasenflöte. Echt!

Bekannt ist er 1988 geworden, durch die Formulierung «gaskammervolle Disco» in der deutschen Tageszeitung taz, mit der er eine Jubiläumsveranstaltung des berühmten Club Dschungel in West-Berlin beschrieb. Literarische Weihen erhielt Kapielski durch seine Teilnahme am Wettlesen des Ingeborg-Bachmann-Preises im Jahre 1999.

Bei seinem Schreiben ist es so: Sein profundes Wissen um allerhand wissenschaftlichen und kulturellen Schnickschnack korrespondiert mit einer Wortmächtigkeit und einem gesunden Solipsismus, vielleicht auch Individualanarchismus Stirnerscher Art. Diese Denkfrüchte, geschmiert mit ordentlichem Alkoholgenuss, trieben ihn zu grossartigen Erkenntnissen wie «Wenn Sport der Bruder der Arbeit ist, dann ist die Kunst die Cousine der Arbeitslosigkeit». Oder zu einem Titel wie Je dickens, destojewski! – immerhin ein Buch von 455 Seiten, vorgeblich ein Roman, aber was für einer!

Schlusswort, Aussicht und Bücherliste

Was die Schweiz betrifft: Hier sei auf den ersten Roman des Verfassers dieses Artikels hingewiesen. Er erschien unter dem Titel Wurst & Spiele im Jahre 1998 und ist eine Art Kleinstadtdrama, welches sich recht tragikomisch rund um das dortige Fussballstadion und die Sportplatzgaststätte entwickelt. Der Roman war jedoch zu wild und zu wirr, um auf die Schweizer Literatur einzuwirken, aber immerhin wetterleuchtete es, zusammen mit Milena Mosers frühen Geschichten und Romanen, ein bisschen in der drögen Alpenrepublik und ihrer schrecklichen Jurasüdfuss-Literatur. Mittlerweile ist alles wieder beim Alten und die Autor*innen bestehen aus Sprache, und die ist wichtiger als der Inhalt. Und zum Lachen gehen alle in den Keller. Germanistikprofessor Peter von Matt kann sich wohlig in seinem Sarg räkeln. Oder heisst es rekeln? Reckeln? Ruckeln?

Playlist:

Leider sind die meisten der erwähnten Texte und Autoren nicht mehr im Buchhandel erhältlich. Aber Bibliotheken und Antiquariate leisten gute Dienste. Deshalb hier die volle Dröhnung noch einmal:

Simone Borowiak: Frau Rettich, die Czerni und ich.

Eine Sommerverlobung.

Roman, Eichborn Verlag, Frankfurt 1992

Wiglaf Droste/Gerhard Henschel: Der Barbier von Bebra.

Roman, Edition Nautilus, Hamburg 1996

Wiglaf Droste: Vollbad im Gesinnungsschaum.

Sprachkritische Glossen.

Edition Tiamat, Berlin, 2023 (noch erhältlich)

Susanne Fischer/Fanny Müller: Stadt Land Mord.

Kriminelle Briefe nachgelassener Frauen.

Edition Tiamat, Berlin 1996

Max Goldt: Quitten für die Menschen zwischen

Emden und Zittau.

Kolumnen, Haffmans Verlag, Zürich, 1993

Max Goldt/Stephan Katz: Väter im Türspalt.

Edition Moderne, Zürich 2022, (noch erhältlich)

Max Goldt/Stephan Katz: Iggy Pop hin, Iggy Pop her. Ich will Radieschen.

Edition Moderne, Zürich 2024, (noch erhältlich)

Thomas Kapielski und Freunde: Der Einzige und sein Offenbarungseid. Verlust der Mittel. Karin Kramer Verlag, Berlin 1994

Thomas Kapielski: Je dickens, destojewski!.

Ein Volumenroman.

Suhrkamp, Berlin 2014 (noch erhältlich)

Wolfgang Bortlik: Wurst und Spiele.

Edition Nautilus, Hamburg 1998

Milena Moser, Die Putzfraueninsel.

Roman.

Krösus, Zürich 1998

PFLICHT LEKTüRE

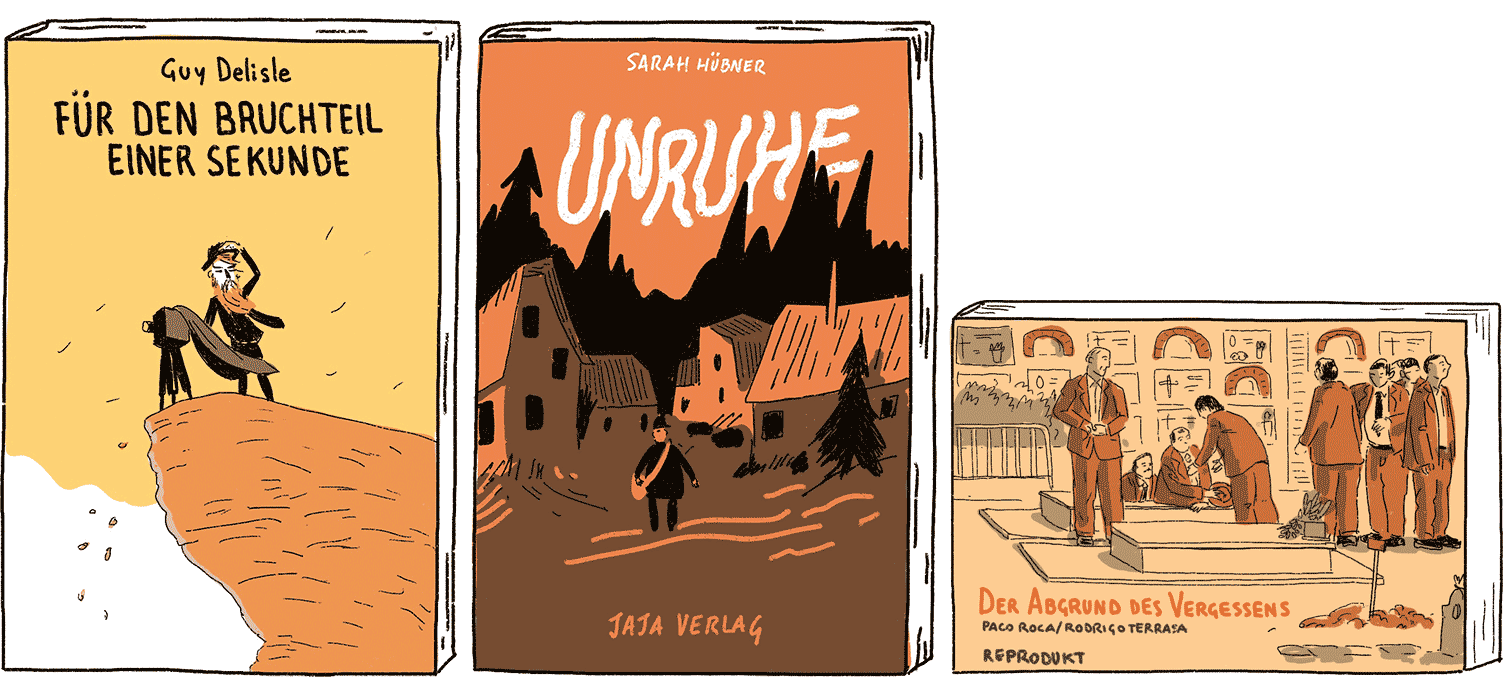

Guy Delisle: «Für den Bruchteil einer Sekunde»

Schwebende Pferde

Der Frankokanadier Guy Delisle hat die Lost in Translation-Momente seiner Aufenthalte in Shenzhen, Birma oder Jerusalem mit trockenem Humor und reduziertem Strich festgehalten, es sind immer persönlich gefärbte, genau beobachtete, zugespitzte Comic-Reportagen mit pointiertem Witz. In seinem neuen Comic Für den Bruchteil einer Sekunde widmet sich Delisle dem genialen Eadweard Muybridge, einem Pionier der Fotografie- und Filmtechnik, und erzählt anhand seiner Person von den Anfängen der Kinematographie, und das ausgesprochen unterhaltsam. Delisles Strich ist cartoon-haft und karikierend, die Hintergründe schnörkellos, die Zeichnungen sind in Schwarz, Weiss, und in einem an alte Fotografien erinnernden Sepiaton gehalten – und nur sparsam mit Effektfarben versehen: eine Pistole knallt in einer gelben Sprechblase mit ausgezacktem Rand, eine Dunkelkammer leuchtet rot.

Wer aber war Eadweard Muybridge? «Vor Ihnen steht der Mann, der die Zeit hat innehalten lassen», ruft der hagere Mann mit dem spitzen Bart, der ihm bis auf die Brust reicht. Mit ausgebreiteten Armen steht er vor einem begeisterten Publikum, hinter ihm der gelbe Kegel einer Lichtbildprojektion, in der soeben der Bewegungsablauf eines galoppierenden Pferdes in einzelnen Bildern zu sehen war. Was heute niemanden mehr aus dem Häuschen bringen würde, war im 19. Jahrhundert durchaus eine Sensation. Muybridge gelang es 1878, eine Technik der Serienfotografie mit extrem kurzer Belichtungszeit zu entwickeln und damit Fotoserien von bewegten Abläufen zu produzieren. Zehn Jahre lang, so heisst es, experimentierte Muybridge, um zu beweisen, dass galoppierende Pferde für einen kurzen Moment mit allen vier Hufen gleichzeitig vom Boden abheben. Den technischen Aufwand dazu finanzierte ihm der Eisenbahnmagnat, Gouverneur von Kalifornien und Pferdenarr Leland Stanton, der die Schwebephase unbedingt fotografisch festgehalten haben wollte. 1895 wurden Muybridges Serien von tierischen und menschlichen Bewegungsabläufen in zwei Bänden herausgebracht, gut hundert Jahre später kauft der Animationsstudent Guy Delisle ein Exemplar von Animals in Motion. «Jeder, der im Zeichentrick gearbeitet hat, kennt Muybridges Arbeit», schreibt er. Dank seines Comics werden das nun noch ein paar mehr werden.

Barbara Buchholz

Guy Delisle: «Für den Bruchteil einer Sekunde».

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock, Reprodukt, 208 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 38.90 / EUR 28

Sarah Hübner: «Unruhe»

Unruhe in Ruhe

Jeden Dienstag kommt die Postbotin mit der Seilbahn über die schneebedeckte Bergkuppe nach Ruhe. Der Ort liegt in einem abgeschiedenen Tal, hierher verirrt sich nur selten jemand. Angekommen, holt die Postbotin ein dreirädriges Las-tenrad aus einem Schuppen und lädt all die Päckchen, Pakete und Briefe auf, die sie in der Gondel hertransportiert hat. Die Menschen in Ruhe schätzen ihr beschauliches Leben abseits von allem, aber die Postbotin auf ihrer wöchentlichen Runde ist ihnen ein willkommener Gast.

Diesen skurrilen Mikrokosmos hat die Comic-Zeichnerin Sarah Hübner in ihrem Debüt Unruhe in satte, lockere Bleistiftstriche gebannt. Sie nimmt sich Zeit, das Setting zu etablieren, die Abläufe im Dorfalltag anschaulich zu machen. Panel für Panel begleiten wir die Postbotin auf ihrem routinierten Weg, der einer präzisen Choreografie zu folgen scheint und auf dem die Details gross herauskommen: die Umdrehungen der Pedalkurbel, die mit zittrigen Linien angedeuteten kleinen Erschütterungen auf unebenem Boden, die Fahrradklingel, deren Konturen sich bei jedem «Riiiing» in Wellen auflösen, das Quietschen der Bremsen. Grafisch besonders hübsch ist Sarah Hübners Art zu zeichnen, wie die Postbotin pünktlich all die Türklingeln auf ihrer Route betätigt, jede unterschiedlich in Gestalt und Ton; die lautmalerische Schrift hat sie hier jeweils passend zu «Pling» «Plong», «Dililililili» oder «Büüüb Büüb Büb» gewählt.

Eines Morgens gähnt dann plötzlich ein riesiges Loch mitten auf dem Dorfplatz von Ruhe. Eine Gutachterin wird zu Rate gezogen, die Bürgermeisterin versucht, die Dorfbevölkerung zu beruhigen, aber die Irritation wächst. Irgendjemand aus dem Dorf scheint die Angst der Menschen in Ruhe vor diesem Einbruch in ihre Normalität zu nutzen, um einen Mechanismus von Verschwörungstheorien und Feindseligkeit in Gang zu setzen. Die Postbotin will herausfinden, wer dahintersteckt, worauf sie sich in Acht nehmen muss …

Sarah Hübner hat den Comic Unruhe als Abschlussarbeit ihres Studiums in Kommunikationsdesign in Wismar vorgelegt. Ihr ist ein unterhaltsames Dorfdrama und eine kluge Sozialstudie gelungen, auf eine wunderbare Art ganz in Bleistift gezeichnet, mit teilweise expressivem Strich und Schwarzweiss-Kontrasten, die Licht und Dunkel in die Geschichte bringen.

Barbara Buchholz

Sarah Hübner: «Unruhe».

Jaja Verlag, 304 S., Klappenbroschur, s/w,

CHF ca. 37.90 / EUR 24

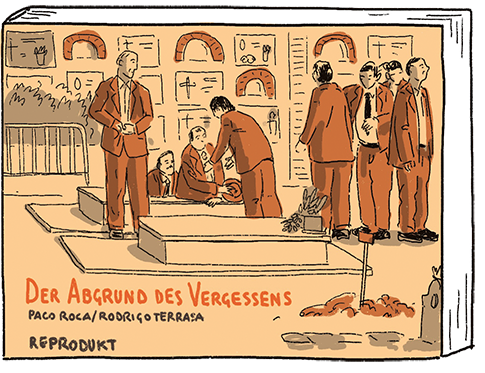

Rodrigo Terrasa / Paco Roca: «Der Abgrund des Vergessens»

Erinnern für die Zukunft

«Ich will keine Rache, ich will nur meinen Vater an die Seite meiner Mutter legen und ihm einen Blumenstrauss bringen, wenn mir danach ist», erklärt Josefa Celda, genannt Pepica, «mehr nicht». Ihr vor mehr als 70 Jahren erschossener Vater José Celda ist einer der vergessenen Toten der spanischen Geschichte, nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs von franquistischen Sicherheitskräften hingerichtet und in ein Massengrab geworfen, in den Abgrund des Vergessens. Diesen Titel trägt auch das vom Journalisten Rodrigo Terrasa und dem Zeichner Paco Roca konzipierte Comic-Album, das sich diesem Erinnern widmet. Selbst Blumen durften die Angehörigen an den Massengräbern nicht ablegen, den Toten auch nicht öffentlich gedenken, geschweige denn, individuell bestatten.

Mit dieser Realität setzt Der Abgrund des Vergessens ein, der auf zwei Zeitebenen die Gegenwart mit der Vergangenheit der ersten Jahre der Franco-Diktatur verknüpft: mit einer Abfolge von Panels, die beispielhaft die Auseinandersetzung um das Massengrab Nummer 126 auf dem Friedhof von Paterna, nahe Valencia, über den Verlauf einiger Jahrzehnte hinweg zeigt; jemand hat einen Kranz niedergelegt, danach werden die Tafeln mit den Namen der Toten von Soldatenstiefeln zertreten, bis nach dem Ende des Franco-Regimes endlich ein zaghaftes Gedenken beginnen kann. Doch selbst dieses Gedenken ist fragil: Josefa Celda ist die letzte Angehörige, die einen staatlichen Zuschuss zur Exhumierung ihres Vaters erhalten hat, durch die konservative Regierung wurde im Jahr 2011 dieser Fördertopf wieder abgeschafft.

«Als westliche Archäologen die Gräber des antiken Ägyptens öffneten, hiess es, die Seelen der Begrabenen würden nach jahrtausendealter Stille befreit», erklärt José Celda, der auch als eine Erzählerstimme im Comic fungiert. «In gewisser Weise ist es bei uns ähnlich.» In der Gegenwart arbeitet ein Ausgrabungsteam auf dem Friedhof und versucht, die sterblichen Überreste mittels DNA-Proben zu identifizieren. Dabei hilft ihnen die Vorarbeit des damaligen Totengräbers Leoncio Badía, der den namenlosen Toten in den Massengräbern ihre Würde zurückgeben wollte und zusammen mit den Körpern kleine verkorkte Flaschen beerdigt hat, die Namen und weitere Informationen zu den Ermordeten enthielten. Auch Badía wird in Der Abgrund des Vergessens gedacht, sein Widerstand gegen die Gewalt des Franco-Regimes gewürdigt. In klaren Linien und gedeckten Farben – Braun-, Rostrot- und Grüntöne dominieren das Album – erzählen Paco Roca und Rodrigo Terrasa von den Kämpfen um Gerechtigkeit in Vergangenheit wie Gegenwart, und von der Bedeutung des Erinnerns für die Zukunft.

Jonas Engelmann

Rodrigo Terrasa / Paco Roca:

«Der Abgrund des Vergessens».

Reprodukt, 304 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 48.90 / EUR 34

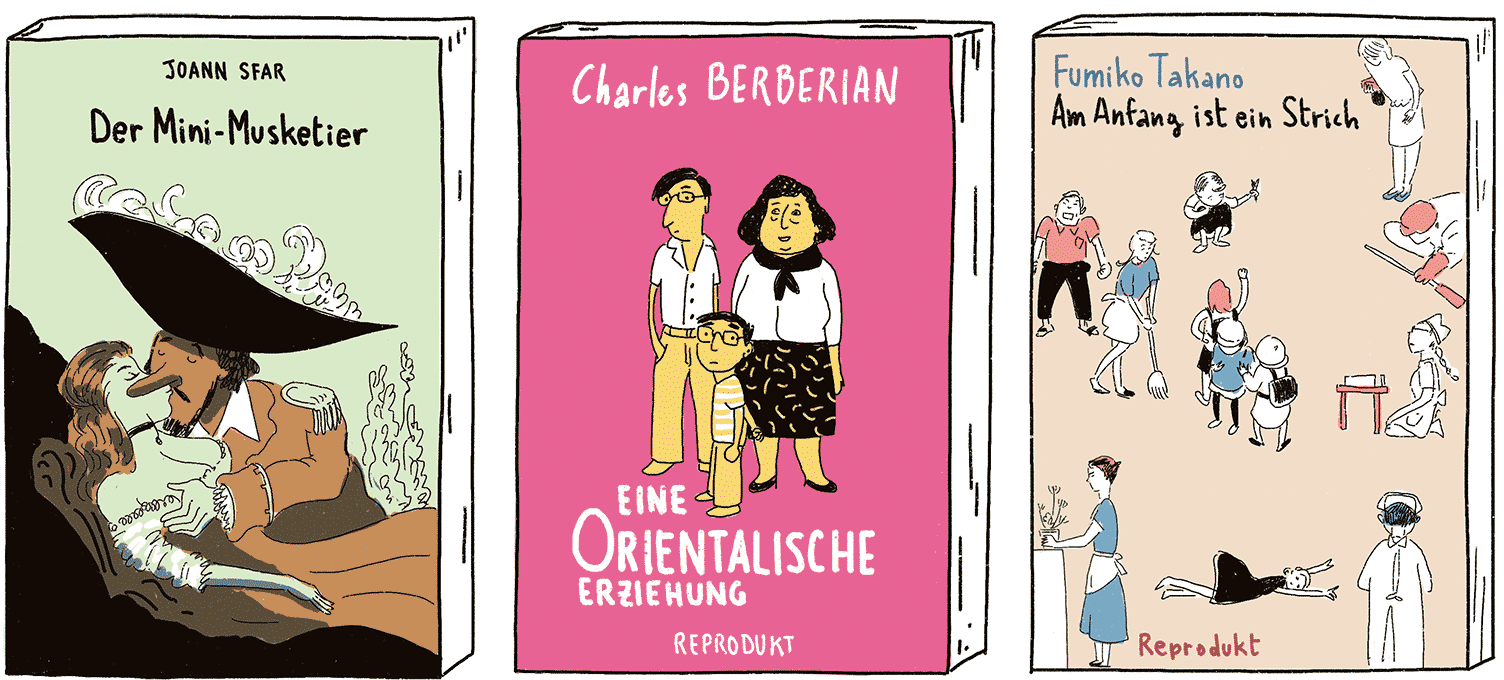

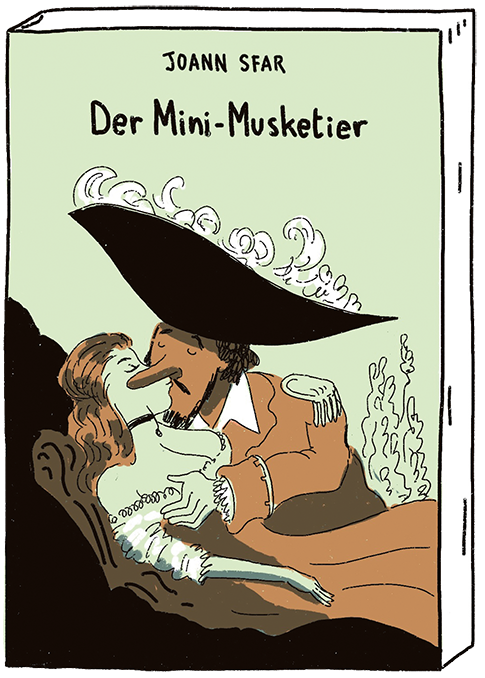

Joann Sfar: «Der Mini-Musketier»

Abenteuer in Kleinfrankreich

Aufgrund eines Experiments mit einem Schlankheitstrank ist der Musketier auf Knopfgrösse geschrumpft, statt mit dem Schwert in der Hand zu kämpfen, muss er sich in Kleinfrankreich als Aktmodell durchschlagen. In diesem Miniaturland haben Frauen die Macht im Staat; er trifft auf pferdeköpfige Zentauren, eine Gorgone und eine Sphinx. «Nichts wiegt schwer in einer solch kleinen Welt. So gebe ich mich der allgemeinen Leichtigkeit hin», erklärt der Musketier. Von diesen Abenteuern voller Leichtigkeit, sexueller Ausschweifung und philosophischer Reflexionen erzählt Joann Sfar, angereichert mit surrealer, mythologisch aufgeladener Symbolik, in Der Mini-Musketier, einer über mehrere Jahre entstandenen Reihe, deren vier Teile nun erstmals gebündelt auf Deutsch vorliegen. Darin werden Abenteuer angerissen, Liebesgeschichten begonnen und Prüfungen beschrieben, nur um den Mini-Musketier sprunghaft-assoziativ eine neue Richtung einschlagen zu lassen. «Ich verachtete diesen Philosophen, der so wenig über das Dasein wusste. Doch hatte ich sehr Lust, philosophische Liebe zu machen», reflektiert er etwa beim Geschlechtsverkehr mit der Frau eines ungelernten Gelehrten, während dessen er unvermittelt in einen Krieg zwischen Menschen und Drachen abdriftet, in dem er eine weitere Frau begehrt, «Schöner als Schnee», eine Kommandantin der Soldaten. Von dort geht es wieder zurück zur «philosophischen Liebe»», nur um über eine verwunschene Badewanne in ein Piratenabenteuer hinüberzuwechseln, das auf einer Insel voller freizügiger Frauen, einer Hochzeit und einem fast tödlichen Surfboard-Duell endet. Klingt verwirrend, doch wenn man sich als Leser*in ebenso wie der Mini-Musketier auf diese seltsame Welt eingelassen hat, beginnt die Sprunghaftigkeit, Spass zu machen, denn sie wird zusammengehalten von Sfars Humor und seiner Einladung, an der Weiterentwicklung seines Stils teilzuhaben: Jeder der vier über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren entstandenen Teile von Der Mini-Musketier ist in einem anderen Stil gezeichnet, der sich zunehmend befreit von klassischen Comic-Formen, bis er sich im vierten Buch in schwarzweisse Skizzen auflöst.

Der Mini-Musketier hat nicht die philosophische Tiefe von Die Katze des Rabbiners, formuliert keine politische Dringlichkeit wie Klezmer und bleibt hinter dem gemeinsam mit Lewis Trondheim entworfenen Donjon-Kosmos zurück, und doch macht das Album gerade in dieser Hingeworfenheit und Unabgeschlossenheit Spass: Es nimmt sich selbst so wenig ernst wie die Männlichkeitsbilder eines Musketiers, der von einer Welt, in der Frauen die Gesellschaft und Moral neu definieren, überfordert ist, unter Selbstzweifeln leidet und nach stets neuer Bestätigung suchen muss.

Jonas Engelmann

Joann Sfar: «Der Mini-Musketier».

Avant-Verlag, 168 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 49.90 / EUR 35

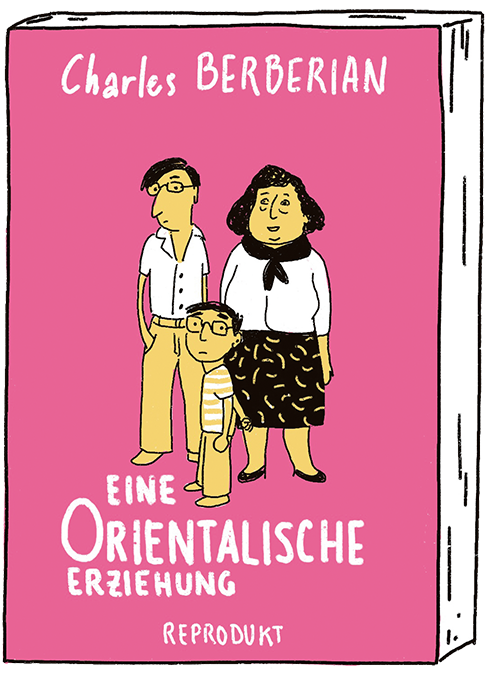

Charles Berberian: «Eine orientalische Erziehung»

Eine Ode an Beirut

Charles Berberians Vater war Armenier und Franzose, seine Mutter Zypriotin, lebte aber in Ägypten. Charles selbst ist in Bagdad geboren und wuchs in Beirut auf, bei seiner griechischen Grossmutter. 1975, als im Libanon der Bürgerkrieg ausbrach, schickten ihn seine Eltern nach Frank-reich, da war er sechzehnjährig. Erst 30 Jahre später kehrte er nach Beirut zurück; seither hat er seine alte Heimat mehrmals besucht und zeichnete jeweils viele Skizzenbücher voll.

Die verästelten Wurzeln seiner Herkunft hat Charles Berberian allerdings nie als Belastung empfunden. Für seine Familie, sagt er, seien Migration und Integration seit jeher selbstverständlich gewesen, deshalb habe er sich auch in Frankreich sofort wohlgefühlt.

Eine orientalische Erziehung ist deshalb sowohl eine Reflexion über die eigene Identität als auch die Hommage an eine multikulturelle Metropole. Während Jahrtausenden war Beirut ein wichtiges Handelszentrum am Mittelmeer, in welchem sich zahlreiche Ethnien und Kulturen kreuzten, meistens friedlich, denn es ging um Handel, nicht um Nationalismus. Spätestens ab 1975, im Bürgerkrieg, ging diese Welt unter.

In seinen Erinnerungen kehrt Berberian also zurück in eine verschwundene Welt, und das verleiht seinen Aufzeichnungen eine melancholische Grundierung.

Allerdings streift Berberian die historische Dimension nur am Rand – in seinem Fokus stehen die persönlichen Erinnerungen. Er geht zur Schule, interessiert sich für Comics, Popmusik und Filme; er denkt über die spannungsvolle Beziehung zu seinem grossen Bruder Alain nach; er versucht, die abwesenden Eltern zu verstehen, und er schwärmt von seiner Grossmutter Yaya.

Die Suche nach der Stadt und der Unbeschwertheit seiner Jugend erzählt Berberian assoziativ, voller Zeitsprünge. Das wiederum lässt den Zeichnungen viel Raum, und die machen deutlich, dass Beirut nicht nur die Kulisse von Eine orientalische Erziehung ist, sondern die eigentliche Protagonistin. In Berberians Zeichnungen prallt das Beirut seiner Jugend auf das heutige, und in dieser Konfrontation schwingt die dramatische Geschichte mit.

Zeichnerisch schöpft Berberian aus dem Vollen und spielt auf betörende Weise mit Stilen, Farben, Stimmungen. Gewisse Seiten sehen aus wie direkt aus dem Skizzenbuch kopiert, roh und unmittelbar, andere sind aufwändig gemalt, noch anderswo kombiniert Berberian seine Zeichnungen mit Fotografien.

Mit dieser visuellen Vielfalt macht Berberian das Chaos und die Lebendigkeit, die Buntheit, den Lärm, die Gerüche sichtbar, die er an Beirut so liebt. Es ist eine Ode an eine Stadt, die seit 50 Jahren von Krieg, Korruption und Katastrophen heimgesucht wird, aber ihre Resilienz und ihre Schönheit bewahrt.

Christian Gasser

Charles Berberian: «Eine orientalische Erziehung».

Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock,

Reprodukt, 144 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 37.90 / EUR 25

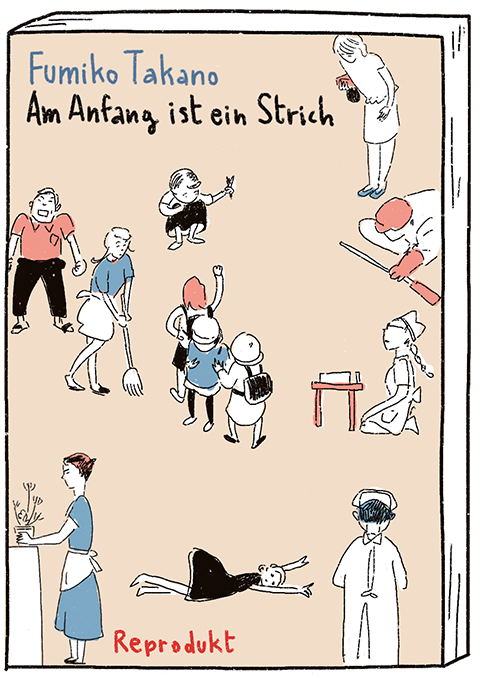

Fumiko Takano: «Am Anfang ist ein Strich»

Komplexe Geschichten

Die kleine Tomoko liegt im Spital, gut umsorgt, aber einsam und gelangweilt. Sie lässt ihren Blick und ihre Gedanken schweifen: Krankenschwestern, Tauben auf dem Sims, Rollstühle im Park, das Tablett mit dem Essen. In diese Impressionen dringen Erinnerungen an eine Autofahrt, eine fremde Stadt in der Nacht. Darüber und ohne direkten Bezug zu den Bildern legen sich Fetzen von alltäglichen, banalen Gesprächen zwischen Pfleger*innen, Patient*innen und Besucher*innen.

Im fünfzehn Seiten kurzen Als Tomoko krank war beschwört Fumiko Takano auf subtile, geradezu hypnotische Weise den zeitlosen Zustand im Spital, das Schweben zwischen Wachsein und Traum, Angst und Genesung, Realität, Fieber und Langeweile.

Vor zwanzig Jahren bereits erschien Als Tomoko krank war im STRAPAZIN Nr. 81, der u.a. von Jaqueline Berndt kuratierten Manga-Nummer. Das STRAPAZIN-Cover prangt denn auch prominent im Nachwort zu Takanos Am Anfang ist ein Strich, das sechs Kurzgeschichten aus den Jahren 1987 bis 1994 versammelt.

In ihrem Porträt in STRAPAZIN Nr. 81 bezeichnete Berndt die 1957 geborene Fumiko Takano, die der «Neuen Welle» in der Manga-Szene der späten 1970er-Jahre zugerechnet wird, als «Ausnahmeerscheinung in Japan». Im Gegensatz zu den meisten Mangaka arbeitet sie langsam und publiziert wenig – seit ihren Anfängen 1977 hat sie erst sieben Bücher veröffentlicht. Serien und epische Romane interessieren sie nicht – sie zeichnet Kurzgeschichten, die sie mehrheitlich ausserhalb der kommerziellen Manga-Kanäle veröffentlicht.

Am Anfang ist ein Strich macht deutlich, wie sehr Takano sowohl erzählerisch als auch visuell eine Alternative zum Manga-Mainstream bildet. Die sechs zwischen 15 und 70 Seiten langen Geschichten leben von einer lakonischen, lückenhaften, manchmal geradezu abstrakten Erzählweise, die die Geschehnisse, Themen und Emotionen lieber andeutet als ausspricht. Subtil sind auch die Zeichnungen: Sie wirken näher an einer eigenwillig interpretierten Ligne claire und einer Affinität für die Grafik der 1960er-Jahre, denn an der Bildsprache des Mainstream-Mangas.

Erzählerisch wie zeichnerisch geht es Takano weder um Handlung noch um Dynamik, vielmehr umkreist sie behutsam und distanziert Zustände und Situationen aus dem Alltag und der Psyche ihrer Figuren.

Die Geschichten aus Am Anfang ist ein Strich erschliessen sich selten bei der ersten Lektüre. «Bei Takano», schrieb Berndt vor 20 Jahren, «muss der Leser sich Zeit lassen.» Belohnt werden die Leserinnen und Leser durch ungewöhnliche, vordergründig einfache, hintergründig komplexe und lang nachhallende Geschichten.

Christian Gasser

Fumiko Takano: «Am Anfang ist ein Strich».

Aus dem Japanischen von Nora Bierich,

Reprodukt, 208 S., Hardcover, s/w,

CHF ca. 29.90 / EUR 20

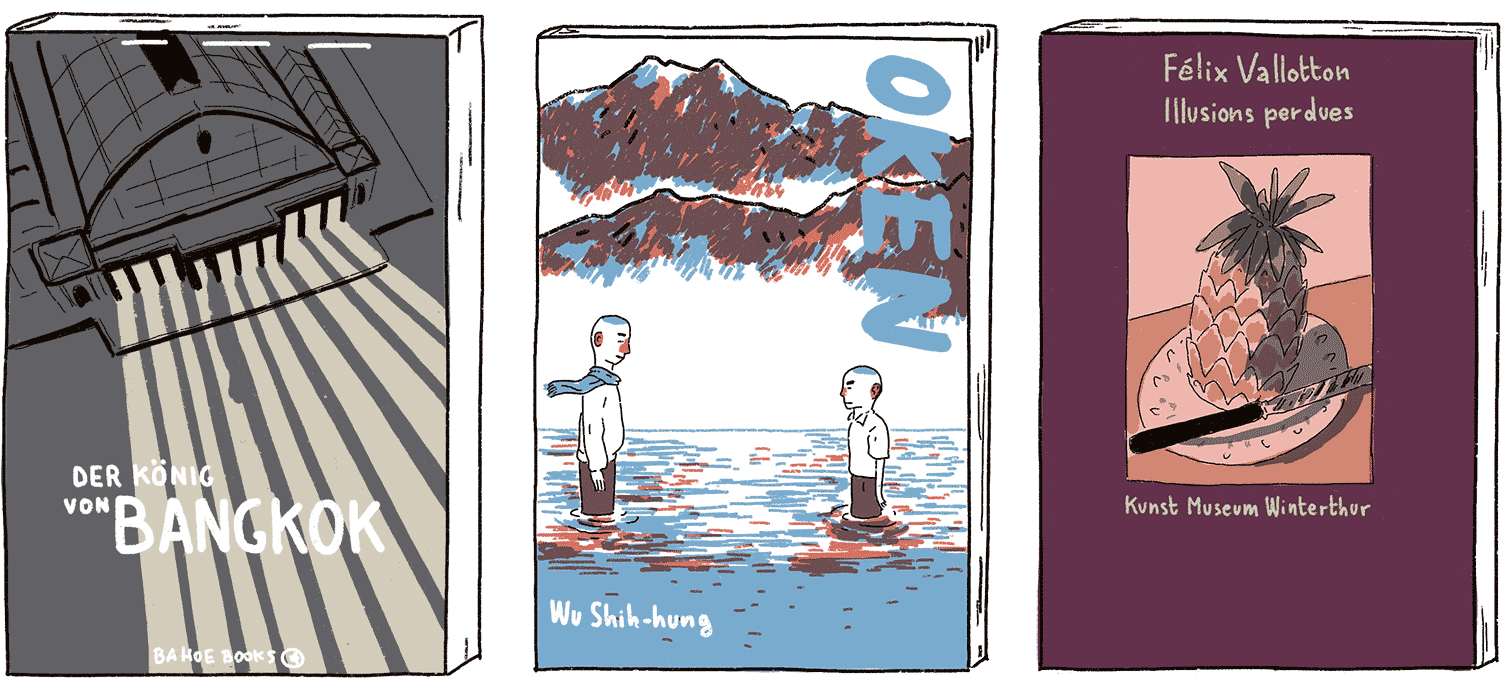

C.Sopranzetti, S.Fabbri, C.Natalucci: «Der König von Bangkok. Eine Geschichte Thailands».

Eine andere Geschichte Thailands

Der Titel ist ironisch. In Der König von Bangkok geht es nicht um Herrscher, sondern um Bauern, Arbeiterinnen, Taxifahrer und Frauen. Nok, der Protagonist, wächst auf dem Land nördlich von Bangkok auf und zieht in die Metropole, um sein Glück zu suchen. Später wird er Bauarbeiter auf der boomenden Touristeninsel Ko Pha-Ngan. Dort verdient er zwar Geld, wird aber drogensüchtig. Eine Wende bringt erst der Tod seines Vaters, den Nok – ohne Abschied, ohne letzte Worte – aus der Ferne mitbekommt.

Nok startet neu mit seiner Frau Gai und dem Sohn Sun in Bangkok. Nach dem Militärputsch 2006 engagieren sie sich in der politischen Protestbewegung der Rothemden. Als die Armee 2010 gegen die Proteste vorgeht, wird Nok angeschossen und verliert sein Augenlicht.

Erblindet, schlägt er sich fortan als Losverkäufer durch. Doch Bangkok hat seinen Glanz verloren. Die Stadt erscheint ihm wie ein Oktopus, der alles rücksichtslos verschlingt, und er kehrt ins Dorf seiner Herkunft zurück.

Thailands Entwicklung wird in dieser Graphic Novel aus der Perspektive von unten erzählt – sie stellt die Frau und den Mann von der Strasse vor, die vom Strom der Geschichte mitgerissen werden und nur selten einmal selbst deren Lauf beeinflussen können. Der Ethnologe Claudio Sopranzetti forschte zehn Jahre in Thailand, bevor er das Szenario schrieb.

Die Protagonisten des Comics beruhen auf mehreren realen Personen, was einen authentischen Blick auf die Geschichte Thailands von 1980 bis 2020 ermöglicht. Orte, Kleidung und Architektur sind detailliert und wirklichkeitsgetreu anhand von Fotos oder Filmen gezeichnet. Die Panels zeigen die Lebensrealität in den Dörfern und Nachbarschaften abseits der Paläste, Hochhäuser, Hotels und Traumstrände.

Auch die Zeichnerin Sara Fabbri, künstlerische Leiterin des italienischen Politik-, Satire- und Comic-Magazins Linus, und die Koloristin Chiara Natalucci überzeugen. Sie setzen Farben gezielt für die Stimmung im Hintergrund ein: Grün steht für Geborgenheit und Glück, Gelb markiert Aufbruch und Veränderung, Violett und Lila deuten trügerische Sicherheit vor dem Absturz an. In Phasen der Hoffnungslosigkeit verschwinden die Farben ganz. Nach Noks Erblindung leuchten farbige Fenster jeweils dort auf, wo Geräusche erklingen – ein starkes visuelles Mittel, das zeigt, wie Nok sich durch Hinhören ein neues Raumgefühl erschliesst.

Der König von Bangkok ist ein sensibles Porträt von Menschen in Thailand, die trotz widriger Umstände ihren Weg gehen und nicht aufgeben.

Florian Meyer

Claudio Sopranzetti, Sara Fabbri, Chiara Natalucci: «Der König von Bangkok.

Eine Geschichte Thailands».

Bahoe books, 208 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 43.90 / EUR 29

Wu Shih-hung: «Oken – Geburt eines Dichters»

Geburt eines Dichters

Was unterscheidet poetisches Denken von anderen Formen des Denkens? Wie wächst und gedeiht es im Geiste eines Dichters, der sich an den Reizen seiner Zeit reibt? Das Reifen der dichterischen Weltbetrachtung rückt der taiwanesische Künstler Wu Shih-hung in seiner Graphic Novel Oken in den Vordergrund. Oken widmet sich dem Dichter Yang Mu (1940–2020), der zu den bedeutendsten Lyrikern der modernen Poesie Taiwans zählt.

Episodisch voranschreitend, zeichnet Wu Shih-hung die Entwicklung nach, die Yang Mu – als Kind Oken genannt – zum Dichter werden liess. Im Unterschied zu einer reinen Biografie wird auf diese Weise nachfühlbar, wie poetisches Denken heranwächst und wie der Dichter seine Erlebnisse lyrisch fasst und formt.

Yang Mus Lyrik ist geprägt von der reichen Natur und den nebelverhangenen Bergen der Region Hualien, die seiner Familie im Zweiten Weltkrieg als Zufluchtsort diente. Diese Landschaft ist dem Dichter, der einen guten Teil seines Lebens in Seattle (USA) verbrachte, zugleich ein geheimnisvoller, mythischer Erinnerungs- und Identitätsraum.

Die doppelte Natur der Berge – als realer Ort und Stimmungsträger – fängt Wu Shih-hung in weichen, oft ganz- oder doppelseitigen Aquarellen ein. Seine wunderbaren Panoramen erinnern an die chinesische Berg-Wasser-Malerei und verbinden landschaftliche Schönheit mit inneren Empfindungen und gedanklicher Tiefe. Darin liegt Wu Shih-hungs grosse Kunst – und die besondere Stärke von Oken: Die atmosphärisch dichten Landschaften spiegeln zugleich emotionale Regungen und poetische Muster. Die Bilder sind durchdrungen von einer sanften Melancholie, in der sich Trauma und Zuversicht die Waage halten.

Die Bildsprache ist expressiv und emotionell in ständiger Bewegung. Erstaunlich oft gleicht sie – wie die Figurenzeichnung – dem italienischen Comic-Autor Gipi. Wer einen Manga erwartet, wird jedenfalls überrascht: Oken ist ein poetisches Bilderbuch für Erwachsene, das mit visuellen Stilwechseln die Wandlungen des Dichters spiegelt – von Kindheitserlebnissen über politische Umbrüche bis hin zum Erwachen der dichterischen Stimme.

Eine Schlüsselszene zeigt Oken in den Bergen, wo Nebel und Schatten seine Fantasie beflügeln und seiner Poesie den Weg ebnen. Oken ist ein wahrlich meisterhaftes, visuelles Gedicht über das Werden und Wachsen der poetischen Weltwahrnehmung. Das Ende ist fragend und weist, Yang Mu zitierend, zum Anfang zurück:

„Wenn eine Welle

an dieses öde Ufer rauscht,

was sollte ich dann wohl am besten sein?“

Florian Meyer

Wu Shih-hung: «Oken – Geburt eines Dichters».

Nach Texten von Yang Mu. Chinabooks, 208 S., Softcover, farbig, CHF ca. 37.90 / EUR 29

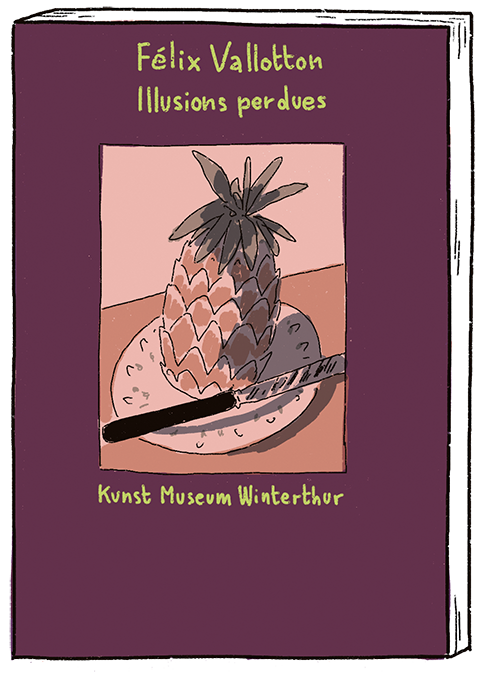

Andrea Lutz, David Schmidhauser: «Félix Vallotton – Illusions perdues»

Tintin im Holz

Zugegeben, andere Maler*innen haben nacktere Frauen, giftigere Sonnenuntergänge, reiferes Obst und realistischere Tomatensuppendosen gemalt, aber in Sachen geile Holzschnitte ist Félix Vallotton (1865-1925) bis heute einsame Spitze; kein Wunder, sind sie in jedem Museums-Shop dieser Erde als Postkarten für etwa denselben Betrag zu erstehen, den Vallotton einst für eine Flasche Calvados in Houlgate bezahlt hat.

Der gebürtige Lausanner, den es schon früh in die weite Welt, also nach Paris, zog, spezialisierte sich in seinen späten Zwanziger- und frühen Dreissigerjahren auf Holzschnitte, die sich von den xylographischen Werken zeitgenössischer Künstler*innen dadurch unterschieden, dass sie uns mit ihrem Witz, mit den gewagten, oft sehr «modern» wirkenden Bildkompositionen, und der Themenwahl auch heute noch ansprechen. Ein jedes Bild erzählt eine Geschichte, jeder Holzschnitt wirkt wie ein einzelnes, aus einer längeren Story gerissenes Comic-Panel. Das oft reproduzierte Bild L’Argent, das zu drei Vierteln nur aus Schwarz besteht, zeigt im restlichen Viertel eine Frau und einen schwarz gekleideten Mann, er redet auf sie ein, versucht, sie zu irgendeiner Schweinerei zu überreden. Sie hingegen, ganz in Weiss, dreht pikiert den Kopf weg, ihr Blick schweift aus dem Fenster. Was mag der Kerl ihr wohl gerade vorgeschlagen haben? Lockt er sie mit seinen Landgütern, während sie, mausarm, doch immer noch auf der Suche nach einem ehrlichen Kaminfeger ist? Hat sie soeben begriffen, dass die Liebesschwüre des Schnauzbärtigen nur die Paragraphen eines lebenslang bindenden Vertrags darstellen?

In L‘Étranger zeigt uns der Künstler einen befrackten älteren Herrn mit Zylinderhut – er ist wohl der Fremde, der neue Freier, der sich mit zwei jungen Frauen in einem Bordell unterhält, während im Vordergrund ein betagter Kunde mit einer Prostituierten eine ruppige Lohnverhandlung führt. All die bürgerlichen Vorstellungen von Romantik, Vallotton entlarvt ihren wahren oder besser Warencharakter und führt uns das Machtgefälle zwischen den Protagonist*innen vor Augen.

Vallotton scheint das Holzschneiden für eine Weile zugunsten der Ölfarbe vernachlässigt zu haben, doch als im Ersten Weltkrieg die Jugend Europas zu Millionen in den Schützengräben verwest, greift er wieder zum Stichel und versucht, das Grauen in Schwarzweiss zu bannen. Die sich gegenseitig mit Dolchen abstechenden Soldaten könnten direkt aus einem frühen schwarzweissen Hergé-Band stammen, der Soldat am unteren Bildrand gemahnt stark an einen Tintin avant la lettre, nur Milou fehlt (vermutlich wurde er von deutschen Soldaten gebraten und verzehrt). Hätte Vallotton in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts gelebt, wir hätten seine Holzschnitte in allen Fanzines und Untergrundmagazinen gesehen, und tatsächlich wurden sie auch hier und dort abgedruckt, da sie sich auch auf schlechten Fotokopiergeräten gut reproduzieren liessen. Nicht mehr nötig, nun liegt eine Auswahl an Holzschnitten und Ölbildern in bester Qualität vor, im Buch Illusions perdues, als Begleitung zum Vallotton-Jahr mit Ausstellungen in verschiedenen Schweizer Kulturinstitutionen.

Mehr dazu:

vallotton2025.ch

Christoph Schuler

Andrea Lutz, David Schmidhauser: «Félix Vallotton – Illusions perdues»,

Scheidegger & Spiess. 198 S., 64 farbige und

34 s/w-Abbildungen, Hardcover,

CHF ca. 35.- / EUR 35

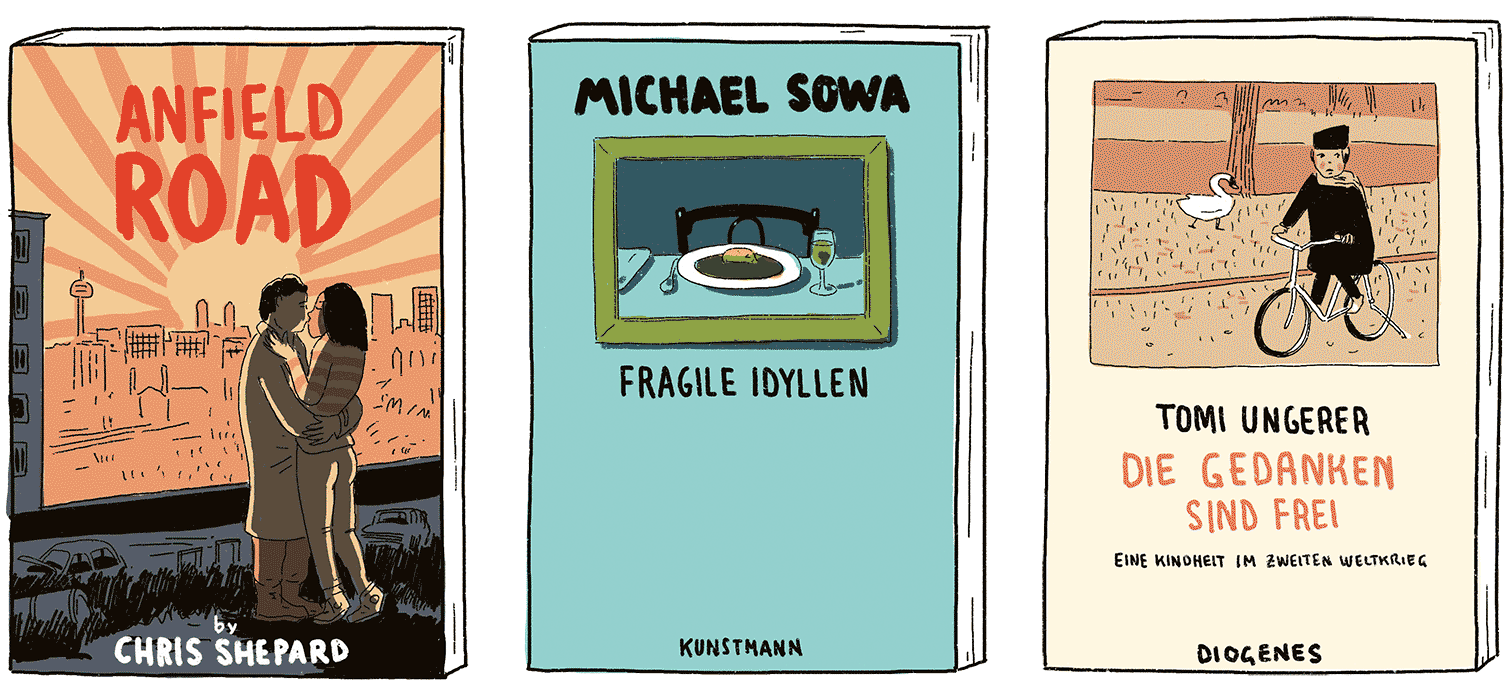

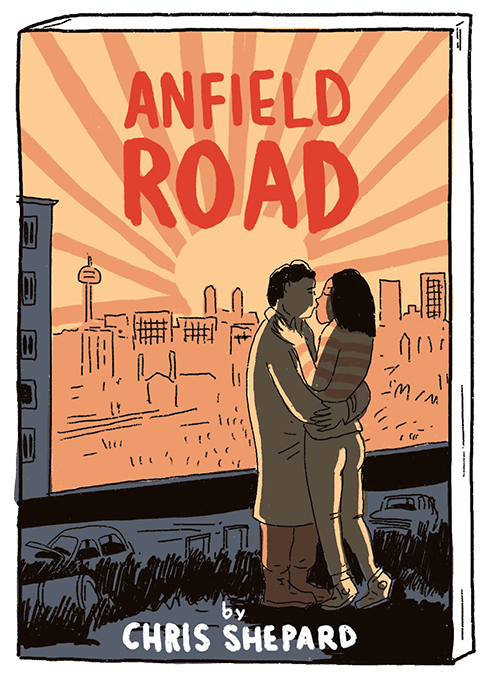

Chris Shepherd: «Anfield Road, A Story of Coming of Age in 1980s Liverpool»

80er-Jahre in Liverpool

Erinnerungen sind seltsam. Wir erinnern uns nicht in chronologischer Reihenfolge an die Ereignisse früherer Jahre; vielleicht an die wichtigeren, wie Schulabschlüsse, Hochzeiten, Todesfälle – aber die meisten Erinnerungen kommen in Fragmenten: der Geruch eines Flurs, die Gestaltung eines Spielplatzes, ein Schulgebäude (das immer viel kleiner aussieht, als wir es in Erinnerung haben, wenn wir es wieder besuchen), oder der lustige Hut, den der Onkel immer trug (aber erinnern Sie sich daran, dass er den Hut getragen hat … oder erinnern Sie sich an ein Foto, auf dem er den Hut trägt?). Diese Eindrücke – lebhaft, selektiv, oft ungenau – prägen, wie wir uns daran erinnern, wer wir waren und bis zu einem gewissen Grad auch, wer wir geworden sind.

Chris Shepherds Debüt-Graphic-Novel Anfield Road, die etwa 35 Jahre nach den darin geschilderten Ereignissen entstand, zeigt meisterhaft, wie Erinnerung funktioniert. Shepherd versetzt uns zurück in das Liverpool der späten 1980er-Jahre, gesehen durch die Augen von Conor Sterling, einem talentierten, aber gequälten Teenager, der zwischen familiären Pflichten und dem Traum von einem Ausbruch an eine Kunsthochschule in London hin- und hergerissen ist. Als Stellvertreter für Shepherd (die gemeinsamen Initialen sind sicherlich kein Zufall) ist Sterling eine Figur in einer archetypischen Coming-of-Age-Geschichte; von seinen Eltern verlassen, aufgezogen von seiner liebevollen, aber verrückten Grossmutter; bemüht, sich in eine Freundesgruppe einzufügen, die ihn nicht versteht, und besorgt darüber, ob seine Angebetete ihn überhaupt bemerkt.

Selbst ein abgedroschenes Erzählgenre kann durch die Art und Weise, wie es erzählt wird, zum Leben erweckt werden, und Anfield Road glänzt durch seine Erzählweise. Als BAFTA-nominierter Filmemacher bringt Shepherd eine filmische Sensibilität in seine visuelle Erzählung ein: Das Buch ist nichts weniger als ein visuelles Gedicht, das sich in bittersüssen Vignetten entfaltet, wobei jede Seite das Aussergewöhnliche im Alltäglichen offenbart. Es handelt sich nicht um einen traditionellen Schlüsselroman, sondern eher um eine Meditation über das Aufwachsen in einem rauen Viertel in Liverpool, die Komplexität familiärer Dynamiken und darüber, wie wir in unseren Teenagerjahren auf eine Weise geprägt werden, die wir vielleicht erst viel später wirklich zu schätzen wissen.

Was das Buch so aussergewöhnlich macht, ist die Bildsprache des Liverpools der 1980er-Jahre: fotografisch detaillierte Zeichnungen von Reihenhäusern, rissigen Gehwegen und mit Müll übersäten Gassen. Shepherd findet in diesen Szenen eine Art düstere Schönheit, fast so, als würde er sagen: «Es mag hässlich gewesen sein, aber es war mein Zuhause – und deshalb bin ich heute der, der ich bin». Er romantisiert die Vergangenheit nicht, aber er weigert sich auch, sie zu verleugnen.

Anfield Road ist eine reichhaltige und doch beschwingte Hymne über Jugend, Liebe, Verlust und die unsichtbaren Fäden, die uns an unser Zuhause binden. Es geht darum, was wir zurücklassen müssen und was wir niemals zurücklassen können.

Mark David Nevins

Chris Shepherd: «Anfield Road, A Story of Coming of Age in 1980s Liverpool».

In Englisch, Titan Books, 2024, 272 S.,

farbig, Hardcover, CHF ca, 42.90 / EUR 22,99

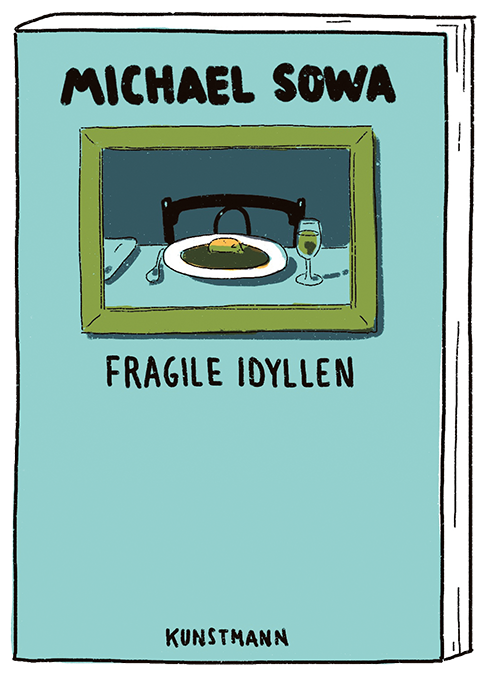

Michael Sowa: «Fragile Idyllen»

Fliegende Schweine, traurige Hunde

Wer erinnert sich nicht an die erste Begegnung mit Michael Sowas Werken! An das irritierende Gefühl, beim Betrachten der behaglichen altmeisterlichen Malkunst von der subtilen Komik Sowas rücklings überfallen zu werden. Eine umfangreiche Werkschau des Berliner Malers und Illustrators präsentiert in einer Einzelausstellung das Caricatura Museum Frankfurt bis Anfang November dieses Jahres. Der üppige Ausstellungskatalog Fragile Idyllen, der auch seinen 80. Geburtstag feiert, offeriert die komplette Werkfülle von Sowa, von seinen Gemälden, Zeichnungen, Buchcovers, Plakaten bis hin zu seinen Auftragsarbeiten für Film und Theater. Zusammen mit Rudi Hurzlmeier und Ernst Kahl trug Sowa massgeblich dazu bei, dass die Malerei in die Komische Kunst einzog. Als besonderes Stilmittel bedient sich Sowa eines dezenten Humors, dessen surreale Momente sich auf den ersten Blick nicht immer erschliessen. Denn Sowa fängt jenen Moment im Bild ein, der die Betrachtenden zu einer Vorher-Nachher-Narration inspiriert. Ob bei der Darstellung des glückseligen Schweins, das sich mitten im Sprung in einen Teich befindet, oder des traurigen Schäferhundes, der aus dem Nachbarhaus in eine Wohnung blickt, in der sich eine Katze so gar nicht für ihn zu interessieren scheint – im Kopf der Betrachtenden entspinnt sich eine Geschichte um die Protagonist*innen, die meist Tiere sind, die in menschlichen Szenarien agieren. Menschen kommen bei Sowa dagegen selten gut weg, meist sind sie nur schemenhaft gezeichnet und stören mit ihrem Gebaren oder allein mit ihrer Anwesenheit die Idyllen, sie sind grobschlächtig, unheimlich oder plump und lächerlich. In Sowas Bildern sind die Tiere die besseren Menschen, liebevoll und detailliert gezeichnet, ausdrucksstark und mit Charakter dargestellt. Sowa ist ein genauer Beobachter, dem es mit einem winzigen Detail gelingt, die vermeintliche Idylle komplett kippen zu lassen. Deshalb bereitet es auch so grosse Freude, sich von seiner Bilderwelt verzaubern, verführen und täuschen zu lassen, wie es Robert Gernhardt so treffend gesagt hat. Ein wahrer Genuss!

Matthias Schneider

Michael Sowa: «Fragile Idyllen».

Kunstmann Verlag, 328 S., farbig, Hardcover,

CHF ca. 107.- / EUR 80

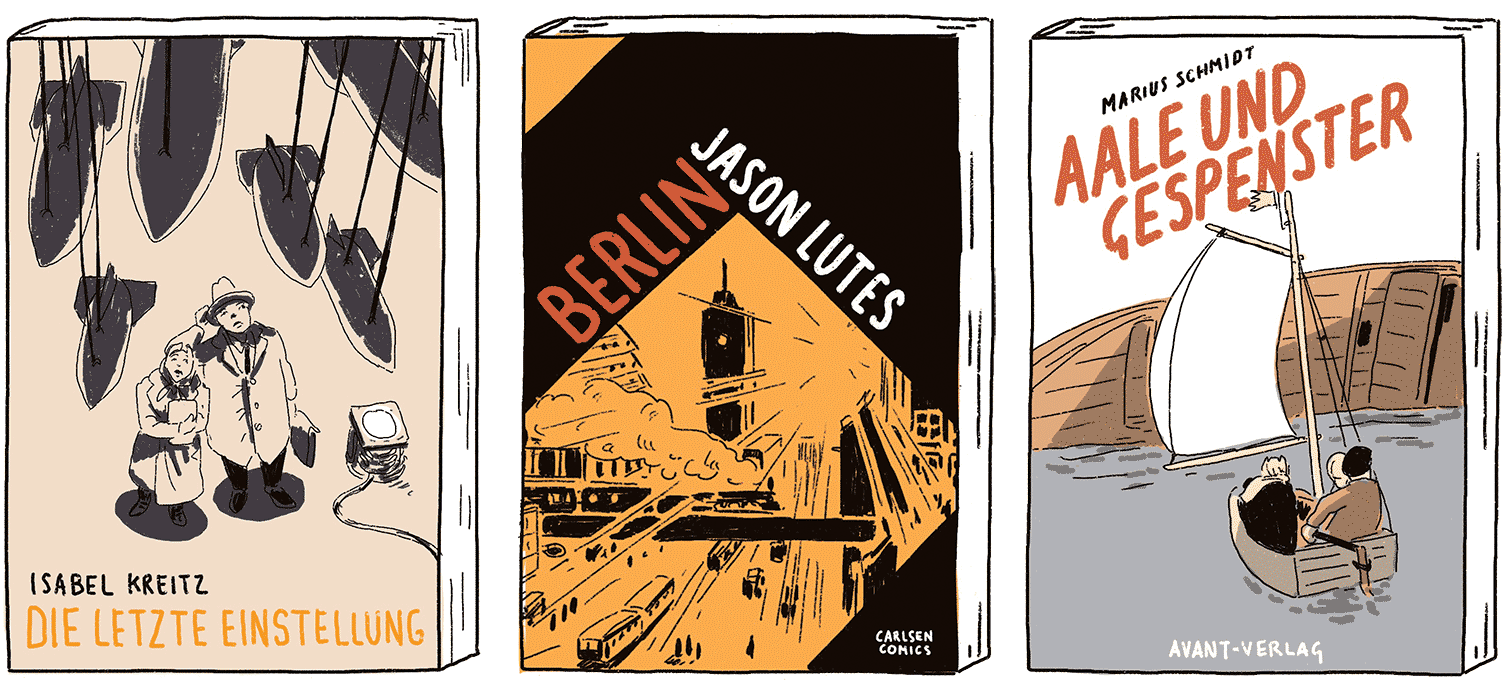

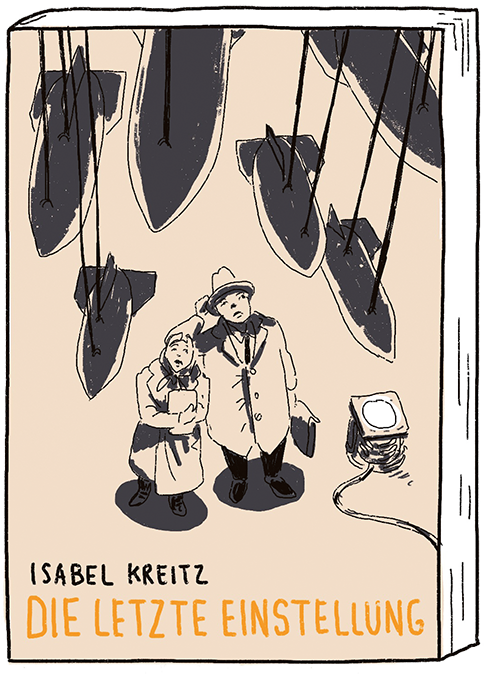

Isabel Kreitz: «Die letzte Einstellung»

Die moralische Einstellung

Vor 30 Jahren ist Isabel Kreitz für ihre Comic-Adaption von Uwe Timms Die Entdeckung der Currywurst ins Jahr 1945 eingetaucht. Nun begibt sie sich für ihre neue Graphic Novel Die letzte Einstellung, an der sie acht Jahre gearbeitet hat, erneut in das letzte Kriegsjahr: Heinz Hoffmann heisst ihr Protagonist, der Journalist und Autor ist und wegen seines grossen Talents trotz eines Berufsverbots in den letzten Kriegsjahren Drehbücher für einige «Durchhaltefilme» schreiben durfte. Hoffmann, dessen Vorbild schnell als Erich Kästner zu identifizieren ist, hat, anders als die meisten seiner jüdischen und nicht-jüdischen Freunde und Freundinnen, nur die innere Migration gesucht. Und das, obwohl auch seine Bücher 1933 verbrannt worden waren. Aber als seine Wohnung ausgebombt wird, muss er Unterschlupf und vor allem Arbeit finden. Und so wird er Teil des von Goebbels initiierten Filmprojektes Das Leben geht weiter, inspiriert von William Wylers Mrs. Miniver von 1942. Doch Ende 1944 werden auch die vielen Sonderregelungen für die Filmwirtschaft eingeschränkt, Anfang 1945 sind sowohl Personal als auch Material immer schwieriger zu beschaffen und nach dem Bombardement der Filmstudios in Babelsberg muss man in die Provinz ausweichen. Der Film, der nie fertiggestellt wurde und dessen Rohmaterial weitgehend als verschollen gilt, wird von Goebbels als kriegsentscheidend eingestuft, weil er die Durchhaltekraft des deutschen Volkes – als tapfere Opfer dargestellt – zeigen soll.

Isabel Kreitz hat nicht nur wie viele andere Erich Kästners Kinderbücher verschlungen, sie hat auch einige davon bereits als Comic adaptiert – Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, Das doppelte Lottchen sowie Der 35. Mai. Diese Adaptionen sind farbig gehalten, während Die letzte Einstellung wie die meisten ihrer Comics schwarzweiss sind. Ihre Kohlezeichnungen setzen sich damit deutlich von ihren freundlich-farbigen Adaptionen ab und sind ganz dem Realismus verpflichtet. Das trifft für die Figurenzeichnung wie für die historischen Settings, Stadtansichten und Strassenszenen, Büros und Wohnräume sowie Luftschutzbunker und nicht zuletzt das Film-Set zu.

Kreitz greift auf die Arbeit des Filmhistorikers Hans-Christoph Blumberg zurück, der 1993 in seinem Buch Das Leben geht weiter – Der letzte Film des Dritten Reichs dieses Kapitel der Filmgeschichte erzählt. Kreitz wiederum nennt ihren Protagonisten nicht Kästner, weil der gar nicht bei den Dreharbeiten dabei war. Dafür war Kästner zu der Zeit bei Dreharbeiten in den Alpen – für den Film Das verlorene Gesicht. Auch diesen Film gibt es nicht. Aber im Gegensatz zu Das Leben geht weiter sollte es ihn auch nie geben. Denn hier war nicht nur die Bergwelt Kulisse, sondern der ganze Film Das verlorene Gesicht war ein raffiniert eingefädeltes Projekt, um ca. 60 Filmarbeiter*innen am Ende des Nazi-Regimes zu retten. Gedreht wurde nie, in den Kameras war kein Filmmaterial. Aber das ist eine andere Geschichte. Kreitz hat für das Ende ihrer Geschichte beide Geschichten miteinander verwoben und somit eine neue spannende über Moral und Gewissen während der letzten Kriegstage erzählt.

Christian Meyer-Pröpstl

Isabel Kreitz: «Die letzte Einstellung».

Reprodukt, 304 S., Hardcover, s/w, CHF ca. 42.90 / EUR 29

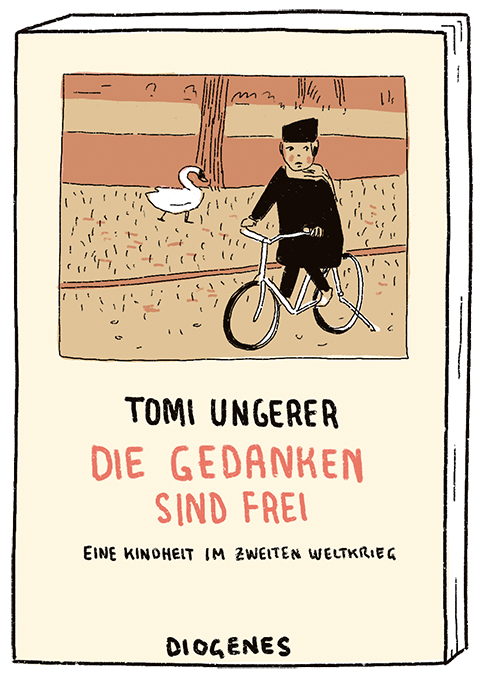

Tomi Ungerer: «Die Gedanken sind frei. Eine Kindheit im Zweiten Weltkrieg»

Ungerer, der Wanderer

Tomi Ungerers Biografie über seine Kindheit im Zeiten Weltkrieg ist beängstigend und ermutigend zugleich. Beängstigend, weil es die Repressalien und die Gräueltaten der Nationalsozialisten im Elsass beschreibt. Und ermutigend, weil Ungerer humorvoll und unterhaltsam beschreibt, wie seine Mutter und seine Geschwister in dieser angsterfüllten Zeit zusammengehalten und sich dadurch gegenseitig gestärkt haben. In einer erweiterten Neuausgabe ist nun Die Gedanken sind frei von Tomi Ungerer erschienen, mit bisher unveröffentlichten Dokumenten und Zeichnungen aus seiner Kindheit. Geprägt von der Nazi-Besatzung, ist Ungerer zeitlebens ein Freigeist und Humanist geblieben, der sich jeglicher Autorität widersetzt hat. Und er hat es sich auch immer bewahrt, Kind zu bleiben, neugierig, verspielt, phantasie- und humorvoll oder auch albern zu sein, ob in seinen Geschichten oder Illustrationen. Seine Willenskraft und seine Lebenslust konnten die Nazis nicht brechen, im Gegenteil, sie haben sie gestärkt. In der Biografie finden sich zahlreiche Erzählungen und Erlebnisse, die den Leser auch schmunzeln lassen, ebenso die vielen Nazi-Karikaturen des jungen Ungerers, die sein grossartiges zeichnerisches Talent bereits erahnen lassen. Überhaupt ist die gesamte Familie Ungerer mit einer hohen Kreativität und einem Sinn für Humor ausgestattet, was neben dem starken Zusammenhalt zu einem weiteren wichtigen Anker gegen die Unterdrückung durch die Nazis wurde. «Die Gedanken sind frei» war Tomi Ungerers Lebenscredo, das an seiner Aktualität nichts eingebüsst hat. Im Gegenteil, es ist so bedeutend wie schon lange nicht mehr, aufgrund der politischen Entwicklungen in Europa und weltweit. Der Anteil der Weltbevölkerung, die in einer Demokratie lebt, ist von von 51% in 2004 auf 28% in 2024 gesunken, und da war die USA noch mit aufgeführt. Ungerers Biografie ist ein Buch über Kreativität und Resilienz, aber auch über Zuversicht in schwierigen Zeiten und ein Apell für die Verteidigung der Demokratie. Mit 12 Jahren schrieb Ungerer in sein Schulheft seinen Namen und den Zusatz «Ich werde der Wanderer sein», in einer Zeit, als das Elsass von den Nazis besetzt war. Was für ein mutiger kleiner Kerl er bereits damals gewesen sein muss.

Matthias Schneider

Tomi Ungerer: «Die Gedanken sind frei. Eine Kindheit im Zweiten Weltkrieg».

Diogenes, 192 S., farbig, Softcover,

CHF ca. 35.90 / EUR 24

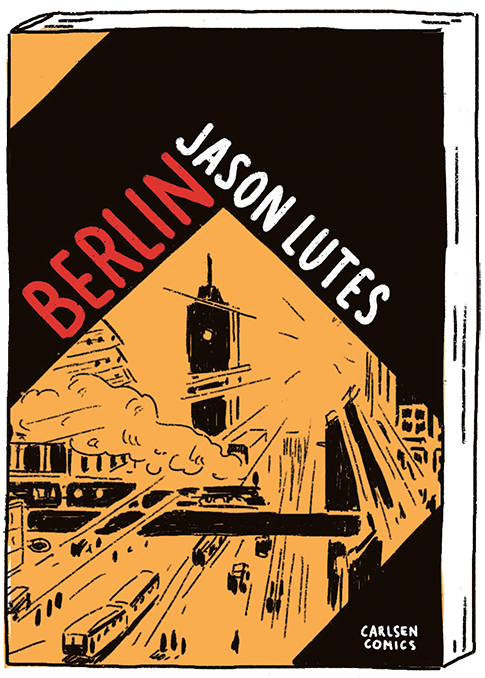

KURZ UND GUT von Christian Meyer-Pröpstl

15 Jahre hat Jason Lutes an Berlin gearbeitet. Darin begleitet er auf über 600 Seiten seine Protagonist*innen und mit ihnen das Zeitgeschehen in Berlin zwischen 1928 und 1933 von links bis rechts, von oben bis unten, während sich kurz vor der Machtergreifung Hitlers die Faschisten und die Kommunisten zunehmend auf offener Strasse die Köpfe einschlagen. Das spannende Zeitporträt ist historisch akribisch recherchiert und ausformuliert – dem stehen die detailreichen Zeichnungen – inklusive aufwändiger Stadtansichten – in nichts nach. Seine Kunst des grafischen Erzählens treibt er in virtuosen «Kamerafahrten» und erfindungsreichen Montagen bis zur Perfektion. Wegen des virtuosen Geflechts der Biografien verschiedenster Charaktere im prä-faschistischen Berlin muss man immer wieder zurückblättern, um den Überblick nicht zu verlieren. 2019 erschien die grossformatige Hardcover-Gesamtausgabe bei Carlsen, die das Lesevergnügen der kleinteiligen Zeichnungen im Vergleich zu den drei fast halb so grossen, zuvor erschienenen drei Einzelbänden enorm steigerten. Nun ist eine preisgünstigere Softcover-Ausgabe des Sammelbandes erschienen, die dankenswerterweise das grosse Format beibehält.

Jason Lutes: «Berlin».

Carlsen, 608 S., Softcover, s/w,

CHF ca. 48.90 / EUR 34

Die ursprüngliche Black Hammer-Serie von Jeff Lemire erschien in Deutschland in vier dicken Bänden. Später folgten drei Bände der zweiten Staffel Reborn. Dazwischen erschienen unterdessen etliche Spin-offs um die Charaktere der Serie – ganze zehn Bücher. Mit Das Ende erscheint nun das (vorläufige) Ende, das uns wieder an den Anfang zurückführt. Lemires Gedanke, kein Superhelden-Epos, sondern einen Kommentar zu Superhelden-Comics zu liefern, einen Meta-Comic, geht in seinem metaphysischen Irrsinn auf. Die Zeichnungen, die anders als geplant nicht von ihm, sondern von wechselnden Zeichner*innen stammen, sollten ebenfalls nicht an industrielle Superhelden-Comics erinnern. Letzteres ist mit den zunehmend glatten Zeichnungen nur bedingt gelungen. Während sich in der ersten Phase bis Band vier Dean Ormston noch klar an Lemires eigenen Stil anlehnte, waren die Zeichnungen von Caytlin Yarski schon glatter, eine Tendenz, die sich mit den sehr cleanen Arbeiten von Malachi Ward fortsetzt.

Jeff Lemire, Malachi Ward: «Black Hammer: Das Ende»,

Splitter, 176 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 43.90 / EUR 29,80

Der zweite Band von Celeste – Es wird Zeit, Monsieur Proust führt die Geschichte von Marcel Prousts Haushälterin fort. Von 1914 bis zu seinem Tod im Jahr 1922 kümmert sich die bildungsfern aufgewachsene junge Frau um den sensiblen, kränklichen Dichter und nimmt schnell eine wichtige Stellung in Prousts Leben ein. Sie wird nicht nur seine Sekretärin, sondern kümmert sich auch um seine literarischen Belange und erfindet die sogenannten «Paperolles» für seine umfänglichen Korrekturen. Chloé Cruchaudet erzählt diese Geschichte zweier so ungleicher Individuen mit geschwungenem Strich und zarter Aquarell-Kolorierung. In den poetischen Momenten scheint ihre Zeichenkunst förmlich zu explodieren … wie der Prousts Erinnerungen entfachende Geschmack der Madeleines.

Chloé Cruchaudet: «Celeste – Es wird Zeit, Monsieur Proust».

Insel, 144 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 36.90 / EUR 26

Die unfassbare Geschichte der 1945 in den letzten Kriegstagen zerstörten Schiffe Cap Arcona und Thielbek in der Ostsee erzählt Marius Schmidt in Aale und Gespenster. Die Schiffe waren übervoll beladen mit KZ-Häftlingen. Weil nicht gekennzeichnet und mit Bordwaffen ausgestattet, dachten die britischen Bomber, es seien Truppentransporter und versenkten die Schiffe. Über 7000 Menschen starben. Schmidt verwebt die Geschichte zweier junger Männer, die 1947 die Cap Arcona illegal ausschlachten, mit derjenigen von Urlaubern, die 1987 menschliche Knochen am Strand finden. Der Comic erzählt nicht in Panels, sondern mit rahmenlosen Aquarellen, die frei auf den Seiten angeordnet sind und mit den freundlichen Zeichnungen einen starken Kontrast zur Geschichte liefern.

Marius Schmidt: «Aale und Gespenster».

Avant-Verlag, 224 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 37.90 / EUR 25

Die kleinen Königinnen ist die Adaption eines Romans von Clémentine Beauvais. Magalie Le Huche erzählt die Geschichte um drei Mädchen, die sich selbstbewusst ihren Platz erkämpfen, in bunten, wilden Zeichnungen: Mireille, Astrid und Hakima haben gerade den Hässlichkeitswettbewerb an ihrer Schule gewonnen. Ihre Wut verwandeln sie in Mut und planen eine Reise zum Gartenfest im Élysée-Palast am 14. Juli, wo jede von ihnen ihre ganz eigene Mission verfolgt. Eine feministische Selbstbestimmungs-Story für junge Leser*innen, in der sogar das höchste französische Amt von einer Frau bekleidet ist.

Magalie Le Huche, Clémentine Beauvais: «Die kleinen Königinnen».

Reprodukt, 156 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 42.90 / EUR 25

Sach-Comics gibt es seit den letzten Jahren zu allen möglichen Themen. Émilie Rouge und Jean Zeid haben sich mit Gaming – Eine Pixelreise auf über 200 Seiten Games, Spieledesign und Popkultur vorgenommen. Mit Hilfe eines Impulsgewehrs reisen die Zeichnerin und der Autor durch die Geschichte der Computerspiele – von der Frühzeit Anfang der 1960er-Jahre über den Arcade-Boom der 70er und die verschiedensten Konsolen und Computerspiele der 80er-Jahre bis hin zum modernen Onlinespiel und mobilem Gaming auf dem Handy. Erzählerische Metaebene und viel Humor gehören neben umfassendem Wissen zu diesem Comic. Am Ende ist das Ganze aber doch eher etwas für Game- als für Comic-Fans …

Émilie Rouge, Jean Zeid:

«Gaming – Eine Pixel-Zeitreise».

Carlsen, 240 S., Hardcover, farbig,

CHF ca. 37.90 / EUR 29

Biografien

»>>>»

Ruedi Widmer

*1973, lebt in Winterthur als Grafiker, Cartoonist und Kolumnist und arbeitet u.a. regelmässig für Tages-Anzeiger, WOZ, Das Magazin, Titanic. Sein bekanntestes Buch Widmers Weltausstellung erschien 2018 im Rotpunktverlag.

ruediwidmer.ch

@ruediwidmercartoons

FB>ruewid

Rattelschneck

Das Zeichner-Schreiber-Duo Rattelschneck, besteht aus Marcus Weimer und Olav Westphalen, beide *1963. Sie veröffentlichen in Titanic, Süddeutsche Zeitung, junge welt, Effilee, STRAPAZIN.

rattelschneck.de

@realrattelschneck

Matrattel

*1984, Wiener Autor & Cartoonist im Nebenberuf: „Ich freue mich und bedanke mich für den Ansporn,

endlich wieder einmal was zu produzieren!“

FB>matrattel.cartoons

Samy Challah

*1979, lebt als Illustrator und Cartoonist lebt im Ruhrgebiet und zeichnet für Titanic.

samychallah.de

@samydraws

Samuel Jordi

*1978, lebt und arbeitet in Winterthur. Er zeichnet und malt digital und analog auf den Schnittstellen von Comic, Illustration und Kunst.

sajo.ch

@samueljordi

Teresa Habild

*1979 in München, lebt als freie Cartoonistin und Illustratorin in Trier. Sie veröffentlicht u.a. in Charlie Hebdo, Eulenspiegel,Titanic, Süddeutsche Zeitung und im Luzenburger Wort.

@teresahabild

Rudi Hurzlmeier

*1952, lebt als Maler, Cartoonist und Autor überwiegend in München. Er ist ständiger Mitarbeiter des Satiremagazins Titanic.

hurzlmeier-rudi.de

Katz und Goldt

Zeichner Stephan Katz, *1978, und Schriftsteller Max Goldt, *1958, leben in Berlin und bilden seit 1996 ein Künstler-Duo. Aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit entstanden bereits zahlreiche Comic-Bücher.

katzundgoldt.de

@katzundgoldt

Noah Liechti

*1998, lebt in Zürich als Zeichner und Nahrungsaufnehmer sowie Junge für alles beim STRAPAZIN.

@prince__of_trash

Johannes Dullin

*1980, ist Komiker, Schauspieler, Regisseur, Autor und bildender Künstler und wohnt in der Nähe von Bern. Seit 25 Jahren erforscht er die Vielseitigkeit des Komischen und entwickelt sie progressiv weiter.

johannesdullin.com

@johannesdullin

Julia Kubik

*1994, lebt in St. Gallen und zeichnet monatlich Comics fürs Ostschweizer Kulturmagazin Saiten, spielt im Minimal-Synth-Punk-Duo Hundefutter und schreibt gelegentlich für Titanic

juliakubik.ch

Stefanie Sargnagel

*1986, lebt in Wien als Autorin und zeichnet einmal die Woche für die Wochenzeitung Falter

stefaniesargnagel.at

Jürgen Marschal

*1983, schreibt für TV, Film & Kabarett und ist Redakteur des österreichischen Satiremagazins Die Tagespresse.

marschal.at

@juergen.marschal

Katharina Greve

*1972, lebt als Cartoonistin, Comic-Zeichnerin, Autorin und Ex-Architektin in Berlin. 2013 sagte sie per Cartoon den Rücktritt von Papst Benedikt voraus.

katharinagreve.de

@katharina.greve

Til Mette

*1956, Cartoonist und Maler, arbeitet seit 1995 als für den Stern. Lebt mit Frau und zwei Töchtern in Hamburg.

tilmette.com

Bettina Schipping

*1967, lebt in Düsseldorf und ist Grafik-Designerin, Illustratorin und Cartoonistin.

bettinaschipping.de

@bettinaschipping

FB>bettinaschippingcartoons

Leonard Riegel

*1983, lebt in Frankfurt am Main und ist Cartoonist, Comiczeichner und Redakteur beim Satiremagazin Titanic.

leonardriegel.de

leonardriegel.blogspot.com

FB>leonardriegelcartoons

Marco Arrigoni

*1989, SRF Deville-Veteran und heute als Comedy-Autor und Regisseur für verschiedene Formate tätig. Veröffentlicht seit 2021 Cartoons unter seinem Alias «Seichnungen»

marcoarrigoni.ch

@seichnungen

Stephan Lütolf | Cic

*1975, ist selbständiger Cartoonist aus Zürich und zeichnet u.a. für SRF, Der Bund und Petarde

bildmittext.ch

@cic_luetolf

FB>name

Tizian Merletti

*1990 in Winterthur. Studierte Illustration Fiction an der Hochschule Luzern Design&Kunst, ist seitdem tätig als freischaffender Illustrator und Comic-Zeichner in Torino.

tizianmerletti.ch

Kai Flemming

*1964, lebt als Cartoon und Texter in Hamburg und zeichnet u.a. für die Frankfurter Rundschau.

flemmingkai.wordpress.com

Lawrence Grimm

*1978, lebt als Künstler und Cartoonist sowie STRAPAZIN-Mitherausgeber in Zürich.

teatimeforauniverse.com

@intagrammmm

Leo Leowald

*1967, ist Wahlkölner und zeichnet seit 2004 den Comicstrip Zwarwald für die Wochenzeitung jungle.world.

leowald.de

@zwarwald

Oliver Ottitsch

*1983, lebt in Österreich und publiziert seine Cartoons und Comics international. Sein aktuelles Buch heisst Die Liebe ist stärker als der Tod. Im Herbst 2025 erscheint sein neues Werk Smiley von hinten.

oliverottitsch.com

Zéa Schaad

*1984, lebt als Illustratorin und 2D-Animatorin in St.Gallen. Sie führt Aufträge aus und fertigt Arbeiten aus eigenen Ideen – stets motiviert, auch Neues auszuprobie

zeaschaad.ch

@zeaschaad

Miriam Wurster

*1964, lebt in Hamburg zeichnet u.a. für Titanic, Süddeutsche Zeitung, Charlie Hebdo, Neues Deutschland, taz. Ihre Cartoons denkt sie sich standesgemäss in einer ehemaligen Cartonagenfabrik aus.

wurster-cartoon-blog.de

Pause ohne Ende

sind Matthias Hachen und Mischa Hedinger. Zum 11-jährigen Jubiläum erschien 2021 bei Edition Moderne ein Buch mit ihren besten Cartoons.

pauseohneende.ch

Hannes Richert

*1982, lebt und arbeitet in Berlin als Comic-Zeichner und Haarmodel. Er veröffentlicht seineCartoons und Comics u.a. in Zitty, Eulenspiegel, Titanic, Stern und taz.

hannesrichert.de

@richert_cartoons

Ari Plikat

*1958, lebt, arbeitet, isst und trinkt in Dortmund. Seine Cartoons und Illustrationen werden u.a. in Titanic, Eulenspiegel, iTALien sowie taz veröffentlicht.

www.ariplikat.de

@ariplikat

FB>AriPlikatCartoon

Saile Klein

*1984, ist Zeichner/Künstler/Autor aus dem St. Galler Rheintal und lebt im Tiroler Unterland. Saile ist Mitglied der Gruppe Konverter Zürich und hat u.a. für die Galerie 3000 aus Bern und die Innsbrucker Bogengazette gezeichnet.

@kleinsaile

Stephan Rürup

*1965, lebt in Münster und ist Cartoonist, Illustrator, Dozent für Zeichnen/Illustration sowie Musiker. Er mag Fruchtfliegen und möchte am allerliebsten als Apfelbaum wiedergeboren werden.

@stephan_ruerup

Olivier Samter

*1993, lebt in Zürich als Cartoonist und Comedy-Autor. Er kann nicht gut kochen, aber umso besser essen. Seine Lieblingsfarbe ist das Quadrat, sein Lieblingsfont ist Witz Bold.

oliviersamter.ch

@oliviersamter

Dorthe Landschulz

*1976, ist eine deutsche Cartoonistin und lebt in der Bretagne. Sie zeichnet u.a. für den Stern und in der Sendung 28 minutes auf ARTE. Facebook und Instagram: EinTagEinTier (deutsch) und La Loutre-Rhin (französisch).

Michael Fikaris

*1976, they/them, lebt als Zeichner*in, Maler*in und Buchhersteller*in in Naarm/Melbourne.

fikarisart.com

@fikaris_art