No:120

119<|>121

CHARLIE HEBDO

Cabu

Charlie Schlingo

Fournier

Fred

Gébé

Kamagurka

Prof Choron

Reiser

Topor

Vuillemin

Willem

Wolinski

EDITORIAL

Der 7. Januar 2015 ist eines dieser Daten, die sich eingeprägt haben – zumindest in den Köpfen derjenigen, die sich für Karikaturen und Comics interessieren, für die Zeichnung. Die meisten von uns wissen noch, wo sie waren und was sie taten, als sie vom Anschlag auf die Charlie Hebdo-Redaktion erfuhren.

Dieser Anschlag hat viele erschüttert, unabhängig vom eigenen Bezug zu dieser Satirezeitschrift. Ein Grund für die Betroffenheit war der Einbruch der grossen Politik in unsere kleine, relativ heile Welt der Karikaturen und Comics. Der Angriff galt der gezeichneten Auseinandersetzung mit der Welt, die uns umgibt.

Trotzdem war uns klar, dass wir kein STRAPAZIN zum Thema machen würden, auch wenn STRAPAZIN in seinen Anfängen dem Vorbild von Charlie Hebdo und Charlie Mensuel viel verdankte. STRAPAZIN ist zu langsam, um auf die Aktualität zu reagieren, sagten wir uns.

Je länger aber wir die hektischen Diskussionen und Debatten im deutschsprachigen Raum mitverfolgten, desto deutlicher wurde uns bewusst, wie wenig bekannt hierzulande die Geschichte und die Bedeutung von Charlie Hebdo und seinem Vorläufer Hara-Kiri sind.

Charlie Hebdo und Hara-Kiri haben mit ihrem „humour bête et méchant“ („dummer und böser Humor“) in Frankreich den Humor, den Comic, die Karikatur, die Satire revolutioniert; sie bildeten eine künstlerische und intellektuelle Avantgarde, die die gesellschaftlichen Entwicklungen der Sechziger- und Siebzigerjahre begleitet und geprägt haben. Die Karikaturen von Cabu, Wolinski, Reiser, Gébé, Willem, Charb, Luz und der anderen sind seit fünfzig Jahren Teil der politischen Debatte; Cabu und Wolinski waren Superstars, deren Namen schon vor dem Anschlag jedes Kind kannte; Reiser war einer der härtesten Kritiker von Frankreich – nach ihm wurden Schulen und öffentliche Gebäude benannt! Die Franzosen wissen, wie wichtig das von Hara-Kiri geforderte Recht, über alles zu lachen („rire de tout!“), für die mentale Hygiene ist. Deshalb gingen am 11. Januar auch mehrere Millionen Menschen für eine Satire-Zeitschrift auf die Strasse – bei uns unvorstellbar.

Hara-Kiri und Charlie Hebdo stehen in einer langen Tradition: Im Vergleich zum anarchistischen L‘Assiette au beurre war der deutsche Simplicissimus geradezu brav, und im 19. Jahrhundert reichte kein europäischer Karikaturist punkto Schärfe, Konsequenz und Witz Honoré Daumier das Wasser: Daumier sass deswegen nicht nur im Gefängnis und erhielt Berufsverbot. Nein, um ihn zu bremsen, wurde wiederholt die Pressefreiheit eingeschränkt.

Und plötzlich war uns klar: Wir müssen doch ein Heft machen. Allerdings wollen wir keinen weiteren Beitrag zur aktuellen Charlie-Hebdo- und Mohammed-Karikaturen-Debatte leisten, sondern einen Schritt zurücktreten und die grossartige Vergangenheit von Hara-Kiri und Charlie Hebdo beleuchten. Nicht die dämliche Frage: „Was darf Satire?“ interessiert uns, sondern vielmehr die Würdigung: „Das kann Satire!“. Satire kann viel bewirken. Ist es ein Zufall, dass die kreativsten und wirkungsvollsten Protestbewegungen der Sechzigerjahre just in Ländern mit grossartigen und populären Satiremagazinen stattfanden? In den USA gab‘s Mad, in Deutschland Pardon – und in Frankreich Hara-Kiri.

Dieses STRAPAZIN, das der Geist der bewegten Sechziger- und Siebzigerjahre durchweht, ist eine bescheidene, bewusst auf Comics fokussierte Hommage an zwei Zeitschriften und ihre Autoren und Zeichner, die – ob tot oder noch lebend – Frankreich verändert haben.

Christian Gasser

David Basler

Jean-Christophe Menu

Unser Dank für das Zustandekommen dieser Nummer geht an:

Les Arènes Paris, Olivier Galli von Glénat, Lisa Mühlemann von Kein & Aber Zürich, Frédéric Pajak von Les cahiers dessinés Paris,

JF Pitet von Cabu-Officiel, Matthias Rozes von L’Association Paris, Véronique Vernay, Willem.

ZUR GESCHICHTE VON HARA-KIRI UND CHARLIE HEBDO

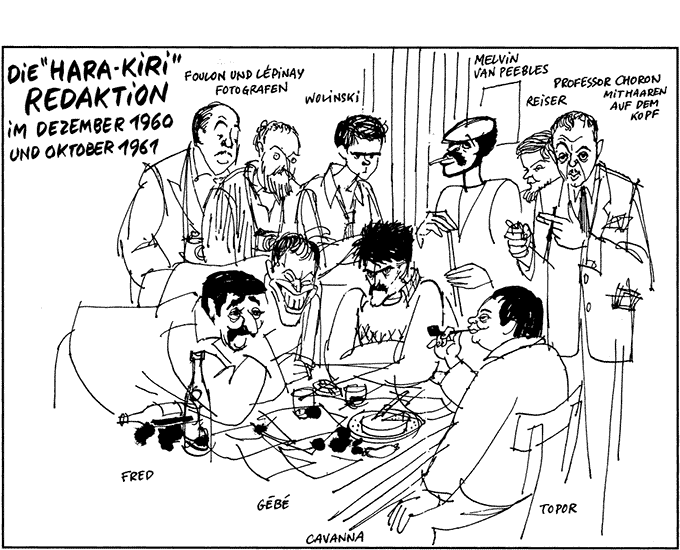

September 1960: Gründung von Hara-Kiri durch François Cavanna, Georges Bernier (Professeur Choron), Fred, Jean-Marc Reiser.

Dezember 1960: Cabu stösst zu Hara-Kiri.

1961 folgen Gébé, Roland Topor und Wolinski.

Juli 1961: Hara-Kiri wird wegen eines Titelbilds des Zeichners Topor zum ersten Mal verboten.

1962: Professeur Choron und François Cavanna gründen Les éditions du Square, die auch die Bücher von Cabu, Reiser, Wolinski etc. und später weitere Zeitschriften wie Charlie Mensuel, Charlie Hebdo veröffentlichen.

1965/66: Die Auflage von Hara-Kiri erreicht 250‘000 Exemplare.

Mai 1966: Zweites Verbot, angeblich auf Druck von Yvonne de Gaulle, der Gattin des französischen Präsidenten General Charles de Gaulle. Während des sechsmonatigen Unterbruchs beginnen die meisten Zeichner für andere Zeitungen und Zeitschriften, vor allem für Pilote, zu arbeiten.

Januar 1967: Nach dem Beinahe-Konkurs des Verlags erscheint Hara-Kiri wieder, die Auflage pendelt sich zwischen 80‘000 und 100‘000 Exemplaren ein. Gewisse Zeichner der ersten Stunde kehren (noch) nicht zu Hara-Kiri zurück, dafür rücken Delfeil de Ton und Pierre Fournier nach.

1968: Der Holländer Willem zieht nach Paris und schliesst sich der Hara-Kiri-Bande an.

Februar 1969: Gründung der Wochenzeitung Hara-Kiri Hebdo (später: L‘hebdo Hara-Kiri), die parallel zur Monatszeitschrift erscheint.

Februar 1969: Gründung von Charlie Mensuel. Wolinski (Chefredakteur von 1970 bis 1981) macht daraus die wohl interessanteste französische Comic-Zeitschrift der Siebzigerjahre.

17. November 1970: Wegen eines Titelbilds, das den Tod von General de Gaulle persifliert („Bal tragique à Colombey – 1 mort“), wird L‘hebdo Hara-Kiri vom Innenminister definitiv verboten.

23. November 1970: Die Hara-Kiri-Bande unterläuft das Verbot durch die aufsehenerregende Lancierung von Charlie Hebdo, welche zum Grosserfolg wird.

1972: Pierre Fournier gründet die öko- und friedensbewegte Zeitschrift La gueule ouverte, für die auch Cabu, Reiser und Gébé zeichnen.

1982: Nach vergeblichen Rettungsversuchen und Umbenennungen wird Charlie Hebdo wegen anhaltend sinkender Auflagezahlen eingestellt.

1986: Auch die Monatszeitschrift Hara-Kiri segnet das Zeitliche.

* * *

1992: Neugründung von Charlie Hebdo mit Philippe Val als Chefredakteur, der die alten Kämpen Cabu, Wolinski, Willem u.a. um sich schart, aber auch neue Zeichner wie Charb, Luz und Tignous.

2006: Abdruck der dänischen Mohammed-Karikaturen. Die Auflage schnellt von 140‘000 auf 400‘000 Exemplare hoch.

2007: Der von islamischen Kreisen angestrengte Prozess gegen Charlie Hebdo sorgt für intensive Debatten. Er endet mit einem Freispruch.

2008: Val entlässt den Zeichner Siné wegen einer angeblich antisemitischen Karikatur. Siné gewinnt den Prozess und gründet seine eigene Zeitschrift.

2009: Philippe Val verlässt Charlie Hebdo und wird Direktor des öffentlich-rechtlichen Radiosenders France Inter. Charb wird sein Nachfolger. Der Sinkflug der Auflage (ca. 53‘000) hält an.

2011: Ein Brandanschlag zerstört die Büros von Charlie Hebdo.

2012: Marine Le Pen erhebt wegen eines falschen Wahlplakats Anklage. Seit 1992 wurde Charlie Hebdo in über fünfzig Prozesse verwickelt.

2012: Charlie Hebdo sorgt mit neuen Mohammed-Karikaturen für Polemiken.

2014: Von Charlie Hebdo werden nur noch rund 30‘000 Exemplare verkauft; Charb bittet die Leserinnen und Leser um finanzielle Unterstützung.

7. Januar 2015: – – –

Weiterführende Lektüre:

Eine kongeniale Ergänzung zu diesem Heft ist die im November 2013 von Virginie Vernay herausgegebene Anthologie La gloire de Hara-Kiri. Les meilleurs dessins de Hara-Kiri (Glénat). Auf 336 Seiten bietet das Buch einen wilden Ritt von 1960 bis 1985; Titelseiten, Karikaturen, Comics – die volle Ladung Dumm- und Bosheit des gnadenlosen Humors. Bedingungslos zu empfehlen!

Historische und kulturelle Hintergründe vermittelt Stéphane Mazurier in „Bête, méchant et hebdomadaire“ (Les Cahiers Dessinés/Buchet-Chastel): Er rollt die Geschichte von Charlie Hebdo von 1969 bis 1982 auf, geht aber auch auf Hara-Kiri ein. Dabei geizt er nicht mit durchaus unterhaltsamen Informationen über François Cavanna, Professeur Choron und anderen Zeichnern der Charlie-Hebdo-Bande.

Luz‘ Catharsis (Futuropolis, auf Deutsch bei S. Fischer Verlag) ist aktueller und unmittelbarer. Luz ist der Charlie-Hebdo-Zeichner, der den Anschlag nur überlebte, weil er an seinem Geburtstag, dem 7. Januar, ein morgendliches Schäferstündchen mit seiner Frau genoss und auf dem Weg zur Redaktion eine Geburtstagstorte kaufte. In Catharsis verarbeitet er die traumatische Erfahrung – verzweifelt, bitter, wütend, verstört, verständnislos und mit dem schwärzestmöglichen Humor. Catharsis geht unter die Haut.

DIE TABUS SIND WIEDER DA, HEIMLICH UND HEIMTÜCKISCH

Ein Gespräch mit dem Comic-Autor und Verleger Jean-Christophe Menu über die Geschichte und die Bedeutung von Hara-Kiri und Charlie Hebdo.

Wann und wie hast Du vom Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo erfahren?

Jean-Christophe Menu: Vormittags postete ich auf der Facebook-Pinnwand meines Freundes Luz ein etwa zehn Jahre altes Foto von uns beiden, als ein Geburtagsgruss; der 7. Januar ist Luz‘ Geburtstag. Wenig später informierte mich jemand über den Anschlag, plötzlich kursierte die Zahl von zwölf Toten – und den restlichen Tag verbrachte ich – wie angekettet – auf Facebook und hörte France Info, um zu erfahren, wer tot war und wer noch lebte. Es war grauenhaft, absolut grauenhaft.

Du bist 1964 geboren, vier Jahre nach der Gründung von Hara-Kiri. Was ist Deine persönliche Beziehung zu Hara-Kiri und Charlie Hebdo?

JCM: Ich habe zwar frühe und durchaus verstörende Erinnerungen an Charlie Hebdo-Ausgaben und Bücher von Reiser, die mir bei einem Bekannten meiner Mutter in die Hände fielen, aber richtig entdeckt habe ich Hara-Kiri und Charlie Hebdo erst mit 16 oder 17, als ich mich für „Erwachsenen“-Comics zu interessieren begann, für Métal Hurlant, L‘Echo des Savanes, Fluide Glacial. Als ich auf einen Stapel alter Hara-Kiris stiess, wurde ich vom Geist der Freiheit, der darin wehte, umgeblasen. Das ging weit über das hinaus, was die kleine Welt der Comics zu bieten hatte. Reiser, Gébé oder Willem waren in meinen Augen freier, radikaler und visionärer als die anderen „Erwachsenen“- und „Underground“-Comics jener Zeit – radikaler auch als die meisten „alternativen“ Comics der letzten Jahre. Sie waren der Zeit voraus: Sie verzichteten auf alle Mätzchen und Klischees der Comics und behielten nur das, was für ihre Geschichten und Aussagen notwendig war. Auch wenn sie nie den Anspruch hatten, den Comic zu „revolutionieren“, bewirkten sie genau das. Ausserdem waren sie Teil eines grösseren, gesellschaftlichen Aufbruchs, einer Revolution; die Zeichnung war für sie kein Selbstzweck, sondern in erster Linie ein Mittel, um Tabus zu brechen, die herrschende Moral zu unterlaufen, die Gedanken zu befreien. Deshalb diese Dringlichkeit, diese Wirkungskraft.

Respektlos und anarchistisch

Was war an Hara-Kiri so neu?

JCM: Alles. Hara-Kiri war revolutionär. Zunächst einmal war es eine Zeitschrift, die von Autoren gemacht und herausgegeben wurde. Cavanna praktizierte eine Autorenpolitik: Er wollte Zeichner mit einer starken Persönlichkeit, einem freien Geist und einem eigenwilligen, verstörenden und schwarzen Humor. Die Autoren tobten sich in aller Freiheit aus, sie wuchsen als Bande zusammen, entwickelten sich im engen Austausch mit anderen eigenwilligen Köpfen, reiften aber auch individuell als Zeichner und radikalisierten sich parallel zum gesellschaftlichen Aufbruch der Sechzigerjahre. Ein Tabu um das andere fiel … Hara-Kiri war respektlos und anarchistisch, sowohl elitär als auch populär. Hara-Kiri hat den Humor neu erfunden. Nichts war sicher vor dem humoristischen Fleischwolf Hara-Kiris. Wenn man heute alte Hara-Kiris durchblättert, stellt man fest, wie sehr sich die Freiräume seither wieder verengt haben; drei Viertel der Zeichnungen, Texte und Fotos aus alten Hara-Kiris könnte man heute nicht mehr veröffentlichen … Es war eine echte Avantgarde, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein – und ohne sich ernst zu nehmen.

Reiser und Fred und wenig später Wolinski, Cabu, Topor und Gébé – sehr früh lockte Hara-Kiri grosse Zeichnerpersönlichkeiten an. Wie erklärst Du Dir diese Konzentration aussergewöhnlicher und sehr eigenständiger Talente?

JCM: Eine wichtige Rolle spielte die Freiheit, die Cavanna seinen Autoren gewährte. Man kann nicht genug betonen, was für ein genialer Entdecker von Talenten Cavanna war. Schicksalshaft war auch die Begegnung von Cavanna und Professeur Choron in den späten Fünfzigerjahren; dieses ungleiche Tandem machte das unglaubliche Abenteuer von Hara-Kiri, Charlie Hebdo und Les éditions du Square möglich. Da waren gewisse Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Leute, die nicht nur ihr eigenes Ding durchzogen, sondern auch Vorbildfunktion hatten, Zeitschriften gründeten, andere Talente inspirierten. Cavanna und Choron in Frankreich – oder Harvey Kurtzman und Robert Crumb in den USA.

Wie sah der politische Kontext aus?

JCM: General de Gaulle kam 1958, während des Algerienkriegs, erneut an die Macht und setzte einen vergleichsweise autoritären Regierungsstil durch. Der Personenkult machte aus seinem ikonischen Gesicht eine willkommene Zielscheibe für die Opposition und die Karikaturisten. Die Sechzigerjahre waren aber auch das Jahrzehnt der sexuellen Befreiung und der linken Theorien, der Popmusik, der Drogen, der Gegenkultur – das stand im Widerspruch zu einem General an der Staatsspitze. Hara-Kiri war eine der radikalsten Stimmen in der französischen Gegenkultur, und ab 1969 gingen die Wochenzeitschriften – L‘hebdo Hara-Kiri und dann Charlie Hebdo – politisch noch einen grossen Schritt weiter. Noch nie waren die politische Satire und die Gesellschaftskritik so aggressiv und scharf gewesen. Und vermutlich wurde kaum je ein Regierungschef dermassen konsequent durch den Dreck gezogen wie de Gaulle.

Damals zensierte der Staat, heute…

Du hast den Begriff „Avantgarde“ bereits eingeführt. Es ist tatsächlich so, dass die Karikaturisten in den Sechziger- und Siebzigerjahren eine intellektuelle Avantgarde bildeten, weil sie viele Themen aufgriffen, die in der Gesellschaft und den Medien noch tabu waren. Reiser z.B. setzte sich mit der Gewalt gegen Frauen, mit Inzest und Kindsmissbrauch auseinander und war in Frankreich einer der ersten, der ökoloigsche Ideen verbreitete.

JCM: Es ist wichtig zu betonen, dass Hara-Kiri nicht nur gesellschaftliche Gewissheiten unterminieren wollte, sondern in vielen Bereichen auch konstruktiv war, eine echte Alternative. Reiser und Fournier engagierten sich ökologisch, als es noch keine grüne Partei gab; Charlie Hebdo kämpfte gegen das gigantische Militärprojekt in Larzac und gegen die Atomkraft und unterstützte Minderheiten. Cabu war das Sprachrohr der Pazifisten und Antimilitaristen. Gébé entwickelte die Theorie eines „sanften Anarchismus“ … In diesem Sinn waren diese Zeichner nicht weniger produktiv als die linken Theoretiker und Aktivisten – sie hatten aber mehr Humor. Gleichzeitig zelebrierten sie auch eine humoristische Vieldeutigkeit, die ihnen erlaubte, auch über diese Themen zu lachen. Für dieses Vorgehen typisch waren die falschen Reklamen mit nackten Frauen: Damit entlarvte Charlie Hebdo den Sexismus in der Werbung, aber das war auch ein Trick, um selber viel nackte Haut zu zeigen …

Hara-Kiri wurde 1961 und 1966 vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Wie wirkten sich diese Verbote aus?

JCM: Hara-Kiri wurde unter dem Vorwand des Jugendschutzes verboten: Die Zeitschrift durfte nicht mehr in der Öffentlichkeit präsentiert werden, was den Kioskvertrieb verunmöglichte. Das sechsmonatige Verbot von 1966 führte dazu, dass Cabu, Reiser, Gébé und Fred von da an auch für Pilote arbeiteten, auch Topor kam in anderen Zeitschriften und Verlagen unter. Dazu kamen Prozesse von Prominenten, Politikern, von der Polizei, der Armee, der Kirche etc. Die Verbote machten sichtbar, dass die staatliche Zensur immer noch existierte. Der grosse Unterschied zwischen damals und heute hat Delfeil de Ton in etwa so formuliert: Damals zensierte der Staat, heute zensieren sich die Autoren und Bürger selber. Und das ist viel wirkungsvoller. Die Tabus sind wieder da, heimlich und heimtückisch.

In den Sechzigerjahren, vor allem vor 1966, war die Auflage von Hara-Kiri sehr hoch, bis zu 250‘000 Exemplare. Was für Bedürfnisse der Leserschaft stillte sie?

JCM: Es ist tatsächlich erstaunlich, dass sich eine so radikale Zeitschrift im Gleichklang mit einem so grossen Teil der Gesellschaft befand. Das hing sicher mit der viel zitierten „Redefreiheit“ zusammen, die Hara-Kiri mit grösster Konsequenz vertrat. Natürlich hatte Hara-Kiri auch Leser, welche die Zeitschrift wegen der Fotos von nackten Frauen kauften, weil man das anderswo nicht in einer vergleichbaren Freizügigkeit zu sehen bekam. Die Banalisierung der Erotik hat Hara-Kiri in den Siebziger- und Achtzigerjahren viele Leser gekostet. Ein weiterer Grund für den Niedergang von Hara-Kiri und Charlie Hebdo war die in den späten Siebzigerjahren einsetzende Ausfransung der Protestbewegungen und die Yuppiesierung der Gegenkultur – 1982 wurde Charlie Hebdo eingestellt, 1986 Hara-Kiri.

Bedauerlich, dass Humor nur unter Polizeischutz möglich ist

1992 wurde Charlie Hebdo neu lanciert. Doch der alte Erfolg stellte sich nicht mehr ein; ich hatte vielmehr den Eindruck, dass Charlie Hebdo ständig auf der Suche nach seiner Rolle in der Gesellschaft und der Medienlandschaft war.

JCM: Seine Wiedergeburt verdankte Charlie Hebdo dem ersten Golfkrieg: Im Januar 1991 entstand als Opposition gegen diesen Krieg die Zeitschrift La Grosse Bertha. 1992 kam es zur Spaltung der Redaktion; die einen wollten sie als Humorzeitschrift weiterführen, die anderen politisch bleiben. Das führte zur Neugründung von Charlie Hebdo, die Alten (Cavanna, Cabu, Wolinski, Gébé, Willem, Delfeil de Ton) waren zur Stelle, und wurden um jüngere Leute wie Charb, Luz und Riss ergänzt.

Die Neunzigerjahre hatten wenig gemein mit den Siebzigerjahren. Die Gesellschaftskritik hatte nicht dasselbe Gewicht, weil etliche soziale Forderungen eingelöst worden waren, weil die Sozialistische Partei seit 1981 an der Macht war und weil ein gewisses linkes Gedankengut alltäglich geworden war. Trotzdem fand das neue Charlie Hebdo seinen Platz als humoristisches und satirisches Magazin und profitierte 1995 von der Machtübernahme Jacques Chiracs. Die linke Presse läuft besser, wenn die Rechte regiert … Der Chefredaktor Philippe Val machte aus Charlie Hebdo eine weniger humoristisch ausgerichtete Zeitschrift; oft wurde argumentiert und nicht gespottet … Gleichzeitig war Charlie Hebdo politisch weniger radikal und nahm Positionen einer gemässigten Linken ein. Viele Leser des früheren Charlie Hebdo wandten sich davon ab. Den Sinkflug der Auflage konnte leider auch Charb nicht stoppen, der 2009 Val ersetzte.

Wie bewusst wollte Charb um jeden Preis provozieren, um die Aufmerksamkeit auf Charlie Hebdo zu lenken?

JCM: Die Provokation war schon immer eine Grundlage von Charlie Hebdo – und jeder satirischen Zeitschrift, die sich respektiert. Vergleicht man beide Epochen von Charlie Hebdo, erkennt man sofort, dass Charlie Hebdo in den Siebzigerjahren bei weitem provokativer war. Charb hat beim Thema islamischer Fundamentalismus nicht locker gelassen, weil es da einen Widerstand gab. In seinen Augen hätte ein Nachgeben bedeutet, das Credo von Charlie Hebdo und Hara-Kiri zu verraten; sich über alles lustig zu machen, über alles zu lachen. Seit einem halben Jahrhundert verspotteten diese Zeitschriften den Katholizismus und alle anderen Religionen – warum sollten sie nicht auch die Dogmen des Islam lächerlich machen dürfen? Für Charb wäre der Verzicht auf ein einziges Thema (welches auch immer) gleichbedeutend gewesen mit der Infragestellung der Redefreiheit; es hätte der Anfang einer ganzen Reihe von Denkverboten sein können. Er wurde dabei von den „Alten“ unterstützt – von Cabu stammt das Titelblatt, das die radikalen Islamisten besonders empörte; der Stossseufzer des verzweifelten Propheten: „Es ist so hart, von Idioten geliebt zu werden!“. Man kann die Sturheit kritisieren, mit der Charb sich in dieses Thema festgebissen hat, ein bisschen wie ein Kind, das genau das tut, was man ihm untersagt. Delfeil de Ton hat ihm nach dem Anschlag vorgeworfen, sein Team in das Massaker mitgerissen zu haben. Man muss aber auch erwähnen, dass der Polizeischutz trotz akuter Drohungen nachgelassen hatte. Letztlich ist es in erster Linie bedauerlich, dass Humor nur noch unter Polizeischutz möglich ist.

Nie ein schräger Furz…

Wir leben in einer permissiven Zeit. Unser Verhältnis zu Tabus und Denkverboten ist interessant: Angeblich gibt es keine mehr; in Wahrheit sind sie vermutlich so zahlreich wie nie zuvor. Aber die Ziele, die man angreifen kann, sind vage, und die Provokation ist schwierig – es sei denn, man schlachtet vor laufendem Mikrophon ein Kaninchen oder zeichnet den Propheten … Brauchen wir noch Karikaturen und Zeitschriften im Geiste von Charlie Hebdo?

JCM: Cabu sagte, dass er sich über Mongoloide lustig machte, um aus ihnen Bürger wie alle anderen zu machen. Ihre Tabuisierung wäre gleichbedeutend mit ihrer Verstossung aus unserer Mitte. Heute ist es aber tabu, Behinderte oder Minderheiten zu verspotten, Schwule, Araber, Schwarze, Juden und sogar Frauen – in Hara-Kiri war das gang und gäbe. Innerhalb von dreissig Jahren haben sich die Grundlagen der Karikatur und des Spotts geändert. Es ist nicht unbedingt schlecht, die anderen weniger zu verletzen, vor allem diejenigen, die schon genug abgekriegt haben. Aber die politische Korrektheit macht keinen Unterschied zwischen Spott und Beleidigung. Heute sind alle sofort beleidigt. Das führt zu einer unglaublichen Vorsicht, wenn man sich öffentlich äussert. Auf den sozialen Netzwerken kann man das beobachten; nie ein Wort lauter als das andere, nie ein schräger Furz. Irgendwann werden sich alle gleich ausdrücken und dasselbe sagen. Die Rolle der satirischen Zeitschriften wäre es gerade, die Kunst des Spotts hochzuhalten, auch der Bosheit und der Beleidigung. Das ist keineswegs gleichbedeutend mit dem Aufruf zum Hass! Eine gewisse Bosheit ist Teil des menschlichen Wesens. Eine Welt, in der man nichts Negatives mehr ausdrücken kann, wäre nicht auszuhalten; wir würden alle wahnsinnig!

Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo war im deutschen Sprachraum oft die Rede von der „Verantwortung“ des Satirikers. Charlie Hebdo bezeichnet sich selber aber als eine „verantwortungslose Zeitschrift“. Wie löst du diesen Widerspruch auf?

JCM: Ich habe auch viel Unsinn gehört: „Sie sind zu weit gegangen“, „Sie haben es provoziert!“, „Es ist halt ein riskanter Beruf“. Nein, die Humorzeichnung war, bis vor kurzem jedenfalls, weder ein riskanter Beruf, noch ein Beruf, in dem man ängstlich die mögliche Wirkung seiner Zeichnung abschätzen muss, ehe man sie veröffentlicht. Der Humor ist kein Ort, wo man sich mit „Verantwortung“ ausdrücken muss: Man muss lustig und böse sein, egal, was für ein Thema man aufgreift, und das hat nichts mit „Verantwortungslosigkeit“ zu tun. In Wahrheit sind die Politiker und multinationalen Firmen verantwortungslos: Sie bauen Kriegswaffen und Atomkraftwerke, sie erfinden genetisch manipulierte Lebensmittel und schüren Hass und Fanatismus! Die Verantwortung der Satiriker ist es, die Verantwortungslosigkeit der Politiker, der religiösen Führer, der Wirtschaftsbosse und nicht zuletzt der Unwissenden zu entlarven. Wer Karikaturist wird, überlegt sich bei seiner Berufswahl nicht, dass er damit eines Tages seine Haut riskieren könnte. Weder die Alten wie Cabu, Wolinski und Honoré, noch die Jüngeren wie Charb und Tignous – um an dieser Stelle nur die ermordeten Zeichner zu erwähnen – haben je geglaubt, dass sie einen gefährlichen Beruf ausübten; die Bevölkerung auch nicht. Deshalb kam‘s zu dieser gewaltigen Kundgebung am 11. Januar, deshalb sind wir bis heute erschüttert und möchten bis heute am liebsten nicht glauben, was geschehen ist.

Nichts ist mehr, wie es früher war

Wie siehst Du die Zukunft von Charlie Hebdo?

JCM: Ich weiss nicht, was aus Charlie Hebdo wird. Viele unersetzliche Persönlichkeiten sind nicht mehr da. Einige wurden ermordet, vor ihnen verschwanden schon Fournier, Reiser, Gébé, Cavanna. Die Überlebenden sind zutiefst traumatisiert; Luz kann nicht mehr und hat seinen Ausstieg aus Charlie Hebdo bekannt gegeben, Catherine kann keine politischen „Gags“ mehr zeichnen und so weiter. Gleichzeitig sieht es so aus, als würde sich die Redaktion einigeln und mit den Leuten von vorher weiterfahren wollen, anstatt sich neuen Leuten und neuen Ideen gegenüber zu öffnen. Denn nichts ist mehr so, wie es früher war. Charlie Hebdo ist in einer paradoxen Situation: Die Kassen sind gefüllt, dank Entschädigungen, Subventionen und zahlreichen Neuabonnenten, aber es gibt kein echtes Team mehr, keine klare redaktionelle Linie. Der einzige positive Aspekt in dieser Katastrophe ist: Die Franzosen sind sich bewusst geworden, dass sie eine satirische Presse haben, und dass diese wichtig ist. Dieses Interesse an der Satire hat nicht nur Charlie Hebdo genützt, sondern auch die Auflagen seiner Konkurrenten erhöht: Siné Mensuel, Psikopat und Le Canard enchaîné. Im besten Fall führt diese Entwicklung zu einer Erneuerung der satirischen Presse in Frankreich, mit neuen Zeitschriften, welche die Gesellschaft voranbringen und die Welt retten … Das ist meine Hoffnung. Wie Gébé schon sagte: Am Anfang braucht man viele und grosse Utopien, weil sie beim Kochen schrumpfen.

Christian Gasser

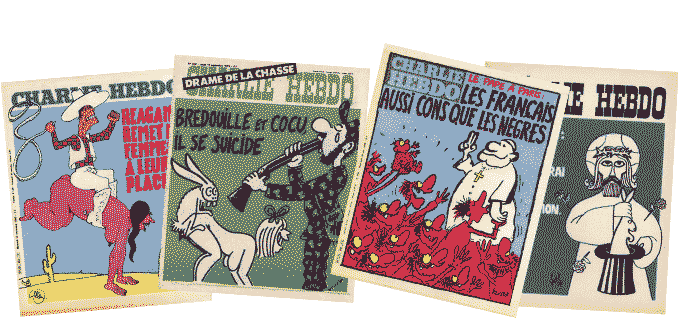

Alle Hara-Kiri Titelblätter aus

Hara-Kiri 1960-1985, Hoëbeke 2011

ZWÖLF TOTE! SCHEISSE! WAS IST LOS?!

Ein Gespräch mit dem grossen Hara-Kiri- und Charlie Hebdo-Zeichner Willem.

Ein Gespräch mit dem grossen Hara-Kiri- und Charlie Hebdo-Zeichner Willem über ausschweifende Redaktionssitzungen und bretonische Fischer, über Provokationen und Geschmacklosigkeiten, über die Wirkungsmacht der Zeichnung und den Bart des Propheten (von dem er nicht weiss, wie er aussieht).

Bernard Willem Holtrop wurde 1941 in den Niederlanden geboren. Noch als Kunststudent engagierte er sich bei den anarcho-dadaistischen Provos und gründete 1965 seine eigene Zeitschrift God, Nederland & Oranje, die mehrmals beschlagnahmt wurde – u.a. weil Willem Königin Juliane zeichnete, wie sie sich in einem Amsterdamer Nuttenschaufenster ihren Untertanen feilbot … 1968 folgte er dem Ruf von Hara-Kiri und zog nach Paris, wo er seither als Comic-Zeichner und Karikaturist für Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Libération, Siné Mensuel und zahlreiche andere Zeitungen und Zeitschriften arbeitet und mittlerweile über sechzig Bücher veröffentlicht hat. Sein neustes Buch heisst nicht ganz ungewagt, aber sehr sehr witzig Willem Akbar … 2013 wurde Willem für sein Lebenswerk mit dem Grossen Preis der Stadt Angoulême ausgezeichnet.

Der Anarchist mit der schlohweissen Haarmähne und dem immer leicht verdutzten Gesichtsausdruck eines Heranwachsenden oder eines zerstreuten Professors führt seine Feder mal wie ein Skalpell, mal wie einen Zweihänder und dann und wann auch wie einen Flammenwerfer, um unsere Welt zu demontieren. Er ist durchaus parteiisch, aber unideologisch, rücksichtslos, aber höflich, erfrischend boshaft und immer ausgesprochen witzig.

Den Anschlag auf Charlie Hebdo hat Willem überlebt, weil er seit einigen Jahren in der Bretagne lebt. Mit Cabu und Wolinski verlor er Weggefährten, die er seit bald fünfzig Jahren kannte. Und doch wirkte er, als wir ihn Anfang Juni zwischen zwei Augenoperationen in einem Café in Paris trafen, weder gebrochen noch altersmüde oder

-milde: Er war offen, bissig, ironisch, witzig und punktierte fast jede Antwort mit einem herzhaften Lachen.

Mit Willem unterhielten sich David Basler und Christian Gasser

Alle Chalie Hebdo Titelblätter aus

Les échappés, 2014

Willem, bereits als Student hast du eine eigene Zeitschrift gegründet, God, Nederland & Oranje. Warum?

Willem: Es war eine unbedeutende Zeitschrift mit kleiner Auflage, die wir auf der Strasse verkauften. Wir wollten Spass haben und die Autoritäten nerven. Das ist uns auch gelungen: Mehrere Ausgaben wurden verboten, wegen Majestätsbeleidigung und Angriffen gegen die Polizei. Wir waren nicht die Einzigen, auch die Zeitschrift Provo wurde mehrmals beschlagnahmt. Provo war eine anarchistische und künstlerische Bewegung, eher verspielt und weniger ideologisch als die Bewegungen in Frankreich und Deutschland. Rückblickend betrachtet, waren unsere Provokationen naiv und harmlos, wir wurden für Dinge verboten, die heute selbstverständlich sind. Damals war es schon subversiv, Gratisvelos zu fordern, sich für Hausbesetzer zu engagieren oder auf die gesundheitsschädigende Wirkung von Nikotin hinzuweisen … (er lacht).

Kanntest du damals Hara-Kiri bereits?

Willem: Oh ja. In den frühen Sechzigerjahren fuhr ich per Autostopp nach Paris und entdeckte Hara-Kiri, Siné Massacre und Bizarre. Und ich erkannte: Paris, das ist meine Heimat (er lacht). Siné war mein Gott. Er veröffentlichte neun Ausgaben von Siné Massacre, alle neun wurden verboten (er lacht). Jahrelang schickte ich Hara-Kiri Zeichnungen zu, jahrelang wurden sie abgelehnt, sie seien nicht gut genug. Schliesslich, 1968, sagten Cavanna und Choron: Ist gut, Willem, wir geben dir zwei Seiten pro Monat, du hast eine Carte blanche. Das war die Erfüllung meines Lebensziels. Ich zog sofort nach Paris und zeichnete Monat für Monat zwei Comic-Seiten über Sex, Politik und andere Merkwürdigkeiten.

Waren die Redaktionssitzungen wirklich so wild und ausschweifend wie ihr Ruf?

Willem: Zweifellos. Die Räume waren eng, man musste sich am Layout-Tisch vorbeizwängen, bis man zum Tisch kam, an welchem alle sassen, Wolinski, Cabu, Gébé, Cavanna, Choron, Reiser – ein Gipfeltreffen. Da jeder sozusagen sein eigener Chefredakteur war, herrschte totale Freiheit. Und so waren auch die Redaktionssitzungen: eine Riesenparty. Ich verstand nicht die Hälfte von dem, was gesprochen wurde, aber das war egal. Seit dem Ende von Hara-Kiri gehe ich an keine Redaktionssitzung mehr, weil ich sofort einschlafe (er lacht).

Die Geschmacklosigkeit war befreiend

Wenn wir auf die Sechzigerjahre zurückblicken, denken wir vor allem an den gesellschaftlichen Aufbruch, an die Aufstände von 1968 – aber wir vergessen, was für eine bleierne Stimmung davor herrschte.

Willem: Das stimmt. Nach dem Krieg war die Gesellschaft sehr engstirnig, überall in Europa, nicht nur in Spanien und Portugal (er lacht). Am Anfang war Hara-Kiri keine politische Zeitschrift. Cavanna wollte ein Satiremagazin machen, das den verstaubten Humor von damals – den Liebhaber im Schrank und so – hinter sich liess. Die Geschmacklosigkeit des Humors von Hara-Kiri wirkte wie eine Befreiung und begeisterte vor allem junge Menschen zwischen zwanzig und dreissig, die nicht über die immer gleichen alten Witze lachen wollten. Es war zum Beispiel verboten, Brustwarzen zu zeigen. Also setzten wir eine Frau in eine Badewanne, bedeckten ihre Brüste mit Spaghetti und fotografierten sie (er lacht). Solche Scherze galten damals als kühn: ‚Oh, là, là, die trauen sich was!‘ Und tatsächlich wurde Hara-Kiri zweimal wegen Geschmacklosigkeit verboten. Offenbar war Madame de Gaulle nicht amüsiert und nötigte ihren Gatten zum Durchgreifen … Politisch wurde Hara-Kiri erst 1968, das hat uns alle aufgeweckt.

Wie wirkten sich die Verbote von 1961 und 1966 auf die Verbreitung von Hara-Kiri aus? Positiv oder negativ?

Willem: Negativ. 1966 erschien Hara-Kiri sechs Monate lang nicht – das war quasi ein Todesurteil. Weil sie bei Hara-Kiri nichts verdienten, begannen Cabu, Reiser, Gébé und Topor für andere Zeitschriften zu arbeiten, vor allem für Pilote. Ganz anders wirkte sich das Verbot von L‘hebdo Hara-Kiri wegen unseres Titelblatts zum Tod von Präsident de Gaulle im November 1970 aus. Das war perfekt. Wir hatten die Unterstützung der ganzen Pariser Intelligentsia, und eine Woche später erschien Charlie Hebdo – ein durchschlagender Erfolg.

Wurde L‘hebdo Hara-Kiri 1969 lanciert, um schneller auf die Aktualität reagieren zu können?

Willem: Ja. Sinés Zeitung L‘Enragé, mit der er 1968 die Unruhen kommentiert hatte, entfachte in Wolinski und den anderen die Lust, ebenfalls unmittelbar auf die Aktualität zu reagieren. Deshalb war L‘hebdo Hara-Kiri viel politischer als die Monatszeitschrift. Diese war übrigens vom Verbot nicht betroffen und lief weiter bis 1986.

Eine Karikatur muss in zwei Sekunden verstanden werden

Du machst seit 50 Jahren Comics und Karikaturen über die politische und gesellschaftliche Aktualität. Was ist dein Antrieb?

Willem: Personen, die mich nerven. Ich karikiere nie Menschen, die ich gut und nett finde, ich zeichne nur Menschen, die ich verabscheue. Das gibt die besseren Zeichnungen (er lacht).

Was macht eine gute Karikatur aus?

Willem: Eine Karikatur muss in zwei Sekunden verstanden werden können. Je weniger Text, umso besser – am besten ist gar kein Text. Ausserdem müssen die Leser sofort erkennen, von wem du sprichst.

Was für Reaktionen erhoffst du dir?

Willem: Ich möchte, dass die Leser lachen. Wenn sie dann noch ein bisschen nachdenken, umso besser. Das Lachen ist wertvoller als die Wut, um eine Botschaft rüberzubringen. Wenn man lustig ist, kann man umso böser sein, unter der Oberfläche.

Über die Funktionalität deiner Zeichnungen hinaus haben wir bei dir den Eindruck, dass du einen Stilwillen hast; deine Handschrift ist persönlich und unverkennbar.

Willem: Findet ihr? Für mich ist die Lesbarkeit das Ein und Alles einer Karikatur. Alle meine Zeichnungen sind funktional, alle meine Zeichnungen sind extrem schnell gezeichnet, um es noch in die Zeitung zu schaffen. Zeichnen ist meine Droge.

Der Spass muss weitergehen

Kommen wir zurück zu deiner Arbeit als Karikaturist: Besteht nach so vielen Jahren nicht die Gefahr von Routine, Langeweile oder Zynismus?

Willem: Das ist noch nicht geschehen. Gut, wenn ich wieder einmal einen Diktator karikiere, kann es schon vorkommen, dass ich innehalte und mir sage: Habe ich diese Zeichnung nicht schon über Pinochet gemacht (er lacht)? Die Geschichte wiederholt sich, es sind immer die gleichen Idioten an der Macht. Das hat auch sein Gutes: Ich begleite gewisse Figuren nun sehr lange und zeichne sie immer besser – und je zerfurchter ihre Gesichter sind, desto erkennbarer werden sie …

Du wirkst tatsächlich alles andere als zynisch oder verbittert …

Willem: Dabei gäbe es genügend Stoff, um in Depressionen abzustürzen. Alle diese Mörder im Nahen Osten, in Afrika; das betrifft mich natürlich immer mehr, auch persönlich, vor allem, weil diese Irren nun auch hier angekommen sind, in Paris. Meine Kollegen haben Leibwächter, aber ich habe das abgelehnt.

Warum?

Willem: Ich lebe auf einer kleinen Insel vor der bretonischen Küste, umgeben von kräftigen Fischern. Wir kennen uns alle; Attentäter kämen nicht weit … (er lacht).

Wie hast du vom Anschlag erfahren?

Willem: Ich sass im Zug nach Paris, jemand rief mich an: „Hast du gehört, es gibt Probleme bei Charlie Hebdo.“ Ich entgegnete: „Na hör mal, es hat immer Probleme bei Charlie Hebdo gegeben, sehen wir uns, wenn ich in Paris bin!“ Ein bisschen später rief jemand anders an: „Weisst du, dass es zwei Tote gibt?“ Ich: „Zwei Tote? Du machst Witze!“ Noch ein bisschen später hiess es: „Zwölf Tote!“ Ich: „Scheisse, was ist los?!“ Als ich in Paris ankam, war meine Callbox voll, und es gab kein Durchkommen zum Tatort.

Der Spass ist zu Ende – das war unser Gefühl nach dem Anschlag.

Willem: Genau das beabsichtigten die Mörder, aber der Spass muss weitergehen. Mit einem derart dezimierten Team ist es allerdings nicht einfach.

Du hast kritisch auf die Reaktionen nach dem Attentat reagiert. „Wir kotzen auf unsere neuen Freunde“, hast du gesagt.

Willem: Damit beschimpfte ich nur die erste Reihe der Demonstration, die afrikanischen Diktatoren, die Netanjahus, Orbans und Merkels. Sie waren nur zur eigenen Profilierung da. Die Millionen Menschen aber, die hinter ihnen standen, waren Freunde.

Der Anschlag hat gezeigt, wie mächtig das Bild ist. Auch der islamkritischste Leitartikel in einer grossen Zeitung würde nichts Vergleichbares provozieren.

Willem: Die Zeichnung schlägt härter zu. Man versteht sie in zwei Sekunden. Wer liest dagegen schon einen Text …

Verantwortungslos sein, das ist unsere Aufgabe

Was für eine Auswirkung wird der Anschlag auf die Karikatur in Europa haben?

Willem: Ich glaube, dass viele Kollegen nun etwas vorsichtiger sind. Ich erinnere mich aber nicht, selber je eine Mohammed-Karikatur gezeichnet zu haben – das interessiert mich nicht. Mein Thema sind die Mörder, die Idioten, die irren Islamisten. Gegen die wehre ich mich, die will ich angreifen, mit meiner Feder, weil ich keine andere Waffe habe. Deshalb heisst mein neues Meisterwerk ja auch „Akbar“ (er lacht). Ob das eine Wirkung hat, weiss ich nicht, aber es ist alles, was ich tun kann. Aber Mohammed? Es käme mir nicht in den Sinn, ihn zu zeichnen. Ich weiss ja gar nicht, wie er aussah …

War das nicht das Problem vieler Mohammed-Karikaturen? Die Karikaturisten – vor allem die dänischen – beschäftigten sich mit etwas, das sie nicht gut genug kannten und wählten deshalb die falsche Zielscheibe. Reiser, Wolinski, Cabu waren dann am stärksten, wenn sie die Welt, in der sie aufgewachsen waren, zerpflückten, das konservative Frankreich.

,

Willem: Der Islam war tatsächlich nicht die Welt dieser Zeichner. Als Karikaturist muss man gut informiert sein. Ich habe jedoch keine Lust, mich mit dem Koran zu beschäftigen, das interessiert mich nicht. Die dänischen Karikaturen waren wirklich schlecht. Wir haben sie aber aus journalistischem Pflichtgefühl in Charlie Hebdo abgedruckt. Alle redeten darüber, niemand hatte sie gesehen, also mussten wir sie zeigen.

Was ist der grösste Feind der Karikatur? Irregeleitete Fundamentalisten? Die politische Korrektheit?

Willem: Nein, die Gleichgültigkeit. Deshalb muss man die Leute nerven. Damit sie reagieren. Ein anderer grosser Feind der Karikatur ist die Selbstzensur. Politische Korrektheit gab‘s in Charlie Hebdo und Hara-Kiri nie; wir griffen alles an, wir lachten über alles, und machten Dinge, für die wir uns heute vermutlich schämen müssten (er lacht).

Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo war im deutschen Sprachraum oft die Rede von der „Verantwortung“ der Karikaturisten. Wie „verantwortlich“ muss der Karikaturist sein?

Willem: Ich war kürzlich an einer Tagung in Finnland. Ein Professor behauptete, Charlie Hebdo habe den Anschlag selber provoziert. Er verglich uns mit einer jungen Frau, die im zu kurzen Rock ausgeht – sie dürfe nicht überrascht sein, wenn ihr etwas Ungutes widerfahre (er lacht). Was für ein Volltrottel! Nein, wir haben die Freiheit. Die Freiheit ist wertvoll. Wenn wir die Freiheit aber nicht nutzen, verlieren wir sie. Der Karikaturist muss exzessiv sein. Wenn er zu nett ist, ist er ein Illustrator, kein Karikaturist. Verantwortungslos sein – das ist unsere Aufgabe.

Willems neustes Buch:

„Akbar!“

Les Requins Marteaux, 152 Seiten, Euro 15

DAS GESCHRIEBENE WORT

Der Kragenbär, der holt sich munter Einen nach dem andern runter.

Das Entsetzen war gross, als im Januar 2015 das Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo verübt wurde. Unsereinem ging das besonders nahe, denn über Jahrzehnte war die radikalsatirische Haltung von Charlie Hebdo und seinem Vorläufer Hara-Kiri stets Inspiration und Auftrag gewesen.

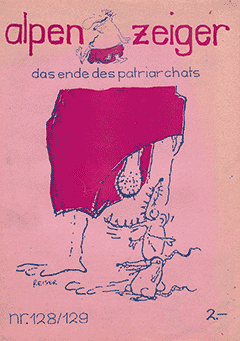

Es gab Mitte der 1970er-Jahre eine sogenannte Alternativzeitschrift in Aarau, der Hauptstadt des stets etwas schlecht angesehenen Kantons Aargau. Ihr Name war Alpenzeiger und ich hatte die Ehre, von Anfang an als Beiträger und später als Hilfsideologe genehm zu sein. Eigentlich war der Name des Blattes Zwischen Alpenzeiger und Echolinde, aber so konnte man schon damals kein Magazin benennen. Jedenfalls gibt es den Alpenzeiger ebenso wie auch die Echolinde, es handelt sich um erhöhte topographische Punkte im Norden und im Süden der Kleinstadt Aarau, von denen man in und über diesen Sündenpfuhl hinwegblicken kann. Ich könnte jetzt noch ein Diskussionsforum eröffnen, ob die Zeitschrift eigentlich nicht „Alpezeiger“ hiess, aber egal ….

In den 1980er-Jahren war Aarau nahe am Zentrum des helvetischen Komik- wie auch Comic-Universums, vor allem durch die Personalie David Basler. Irgendwann stiess der aus der Hardcore-Gemeinde Rothrist stammende Comic-Fachmann als quasi lebenslanger Bilderchef zur Redaktion des Alpenzeigers – und schon waren damals nur den absoluten Insidern bekannte Zeichner wie Reiser, Willem, Kamagurka etc. im Inhalt, zumeist bevor sie sonstwo im deutschsprachigen Raum entdeckt oder verbreitet worden waren.

Diese Nummer 128/129 erschien anlässlich des Todes von Jean-Marc Reiser im Dezember 1983.

Selbstverständlich war der klitzekleine Alpenzeiger nicht allein im deutschsprachigen Raum. Beileibe nicht, es gab weiter nördlich sehr respektable Satire- und Nonsens-Zeitschriften wie Dreck in Bielefeld oder Mark & Bein in Hamburg. Und schon bald war Titanic auf dem Markt, das Nonplusultra deutschsprachiger Satire. Später gab es noch Kowalski etc. Aber am Anfang war Pardon, nämlich schon im September 1962.

Das oben erwähnte Hara-Kiri, ein „Journal bête et méchant“, herausgegeben von Cavanna und Professeur Choron, gab es allerdings schon zwei Jahre vorher, monatlich erscheinend. Und schon im ersten Jahr waren bereits zwei Ausgaben verboten worden. Was für ein durchschlagender Erfolg! Ja, in Satire und Nonsens waren die Franzosen dem deutschsprachigen Raum eindeutig voraus. Und erst recht die von der Insel, die Briten, obwohl das Ensemble Monty Python ja erst 1969 gegründet wurde.

Nun aber kam in Deutschland der Urknall: Pardon mit dem Teufelchen, das höflich den Hut lüpft. 1962, die erste Nummer ins Wirtschaftswunderland geworfen. Dort noch Adenauer-Ära, alte Nazis und Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Aber auch neue Geschäftemacher. Ein solcher war Hans A. Nikel, der Herausgeber von Pardon, der aber insofern ein Händchen hatte, indem er die talentiertesten Humoristen und Satiriker dieser Jahre in Pardon beschäftigte. Zwischendurch hatte das Blatt immerhin eine Auflage von 320.000 Stück. Ab 1977 drehte besagter Nikel aber ziemlich ab, als er sich der Transzendentalen Meditation (TM) verschrieb und behauptete, er könne deswegen fliegen. Das wollte er auch in einer scheusslich-schönen Nummer von Pardon mit seinem allerersten eigenen Artikel beweisen. Kein Wunder, war das Magazin 1982 dann endgültig erledigt.

Aber zurück zu den genialen Mitarbeitern: Ab 1964 erschien in Pardon jeweils eine Doppelseite mit dem unverfänglichen Titel Welt im Spiegel, kurz WimS genannt. Schöpfer dieses in jeder Beziehung brisanten Materials waren F. W. Bernstein (alias Fritz Weigle), Robert Gernhardt und Friedrich Karl Wächter. WimS war ein Sammelsurium an Nonsens, sauberen Reimen, guten und schlechten Witzen und ausgewählten Frechheiten in jegliche Richtung. Atemberaubend! Imposant! Man kriegte bei der Lektüre wieder Lust an der Dichtkunst, die düsteren Wolken über der eigenen Existenz verflüchtigten sich Jochen-artig und Leihbischof Klamm wachte fürderhin über das Seelenheil. Der gesamte dialektische Klassenkampf war nun plötzlich einsichtig und liess sich in vier Zeilen von F. W. Bernstein und Robert Gernhardt festhalten und deklamieren:

Der Herr rief: „Lieber Knecht,

mir ist entsetzlich schlecht!“

Da sprach der Knecht zum Herrn:

„Das hört man aber gern!“

Und ich schwöre beim grossen Manitou und bei Schnuffi, dass man in den frühen 1970er-Jahren bei der Damenwelt noch punkten konnte, wenn man sogenannte Animalerotica aus WimS auswendig rezitieren konnte.

Zur Nachtzeit fasst der Kormoran

zu gern die Kormoranin an,

die dieses, wenn auch ungern, duldet,

weil sie ihm 2 Mark 50 schuldet.

Die seriösen Kultur- oder Literaturschaffenden und vor allem die Kritikerkaste bekamen bei solchen Zeilen Augen wie ungemachte Betten und ihre Münder standen offener als sämtliche kulturellen Portemonnaies. Waren das denn überhaupt literarische Kategorien: der Witz, die Komik? Das war doch keine Kunst, das war doch bloss Bierklamauk! Es ging genauso zu und her wie bei den Comics, diesen Bildergeschichten, die ja auch nur Schund und Sudel waren. Denkste!

Ich habe jedenfalls irgendwann einmal anhand einer Zeichnung von Friedrich Karl Wächter versucht darzustellen, was für mich komische Kunst ist. Für welche Zeitschrift das war, weiss ich nicht mehr. Nach wie vor finde ich dieses gezeichnete Idyll in der Vielfalt seiner Aussagen ebenso grandios wie verwirrend. Und hätte ich wirklich ein Germanistikstudium abgeschlossen, so fielen mir jetzt auch noch jede Menge Interpretationen ein.

Man kann sich vorstellen, was als erste Reaktion kam. Diese Zeichnung sei sexistisch. Oder nannte man es damals noch frauenfeindlich? Da musste ich nur noch mehr lachen. Ich versuchte zu antworten, dass ja eigentlich die Frau die Starke in diesem Tableau war, dass der Mann hilflos seinem Alkohol hinterherhechelte und in seiner Hilflosigkeit das Ende des Patriarchats evozierte – genauso wie das einst der Alpenzeiger anhand des Reiserschen Schweinepriesters dargestellt hatte. Nutzlos, Satire war schon immer ein hartes Geschäft.

Während Pardon sich sozusagen in Agonie wälzte, wurde 1979 das endgültige Satiremagazin Titanic gegründet. Mittlerweile hatte sich die Satire-Fraktion aus Pardon und Umgebung zur sogenannten Neuen Frankfurter Schule verfestigt. Diese Einordnung und Namensgebung wäre eigentlich wieder Anlass für eine Satire gewesen, aber egal.

Auf der Titanic versammelten sich neben den WimS-Autoren auch Marie Marcks, Chlodwig Poth, Hans Traxler, Pit Knorr, Bernd Eilert, Eckhard Henscheid und noch ein paar andere.

Eine irisierende Schlüsselfigur des Schimpfens in diesem alsbald recht beliebten und erfolgreichen Blatt war ebenjener Henscheid, der in gewissem Ausmasse schon bekannt war für seine wunderbar spätromantischen Romane wie etwa Die Mätresse des Bischofs. Ab 1984 verhandelte der Mann dann Erledigte Fälle in Titanic: Marcel Reich-Ranicki, Hanns Dieter Hüsch, Werner Herzog und andere wurden als öffentliche Figuren destabilisiert und abgebaut. Speziell abgesehen hatte es Henscheid auf die Schriftstellerin Luise Rinser, die sich stets als moralische Instanz der Bundesrepublik Deutschland gab. Da hatte Henscheid ein gutes Näschen, denn nach dem Tod Rinsers wurde bald bekannt, dass sie eine sehr unrühmliche Rolle während der Nazizeit gespielt hatte.

Alles, was an Titanic grossartig, wundersam und befreiend war, zeigt dieser Umschlag aus dem Jahr 1992.

Denn schlussendlich war das Grundbekenntnis der Titanic: „Ein klares Ja zum Nein.“

Und auf die stets wiederkehrende Frage: „Was darf die Satire?“ lautet die Antwort selbstverständlich: „Nicht alles. Sie darf nicht langweilen, sie darf nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommen, sie darf nicht unwitzig sein.“

Ist das so weit klar, ihr lustigen Chargen reihum, die ihr euch heutzutage Satiriker nennt? Du auch geschnallt, Irokesen-Thiel?

Ein gutes Zeichen für eine Zeitschrift ist es, wenn die Chefredakteure ab und zu wechseln und auch andere Redakteure ein Leben danach haben.

Hans Zippert war von 1990 bis 1995 Chefredakteur von Titanic. Seine hoffnungsvolle Karriere begann er beim schon oben erwähnten Magazin namens Dreck. Heute ist er einer der bekanntesten und besten Kolumnisten Deutschlands und das könnt ihr mir ruhig glauben. Sein stetes Schaffen am Volkskörper ist in Büchern zu lesen und sein letztes Werk heisst Würden Sie an einer Tortengrafik teilnehmen?. Dort verhandelt Zippert genau 199 Fragen zu deutschen Zuständen, von denen er 197 kurz und knackig beantwortet. Zum Beispiel: Welches intelligente Leben könnte ein Meteorit hierzulande auslöschen? Ist die Blockflöte eine Massenvernichtungswaffe? Soll man Nazis das Burkatragen verbieten? Das ist alles sehr lustig, erhellend und unterhaltend.

Ebenfalls aus Bielefelds Dreck kommt Christian Y. Schmidt, von 1989 bis 1995 Redakteur bei Titanic. Er hat eines der wichtigeren Bücher über die deutsche Politik geschrieben, nämlich über den langen Marsch des ehemaligen Spontis und Ex-Verteidigungsministers Joschka Fischer. Schmidt zeichnet Fischers gradlinigen Weg vom linksradikalen Strassenkämpfer zum Bomber der Nation und beweist einmal mehr, was für ein schmutziges Geschäft die Politik ist. Dabei vergisst der wohlinformierte Autor auch nicht Fischers Frankfurter Sponti-Umfeld, das sich schon früh in Karrieren verkrallt hatte und dabei Ideen und Ideale je nach Bedarf verleugnete. Jetzt ist dieses sorgfältig recherchierte und durchaus amüsant zu lesende Buch in einer Neuauflage wieder erschienen.

Noch einmal zurück zu Charlie Hedbdo: Dass nach dem Anschlag im Januar auf einmal plötzlich alle Charlie waren und massenhaft mächtige Demonstrationen zur Verteidigung von Satire und Pressefreiheit aufbrachen, das erschien mir dann doch ein bisschen suspekt.

Mittlerweile hat der französische Soziologe Emmanuel Todd, der oft auch als Hansdampf in allen Mediengassen bezeichnet wird, offensichtlich festgestellt, dass vor allem rechtskonservative, nationalistische und islamfeindliche Kreise mit „Je suis Charlie“ als Parole auf die Strasse gegangen waren. Da macht sich das Objekt der Satire zum unschönen Subjekt.

Ausgewählte Literaturliste:

F. W. Bernstein: „Die Gedichte“. Antje Kunstmann Verlag,

München, 598 S., Hardcover, EUR 19,90 / CHF 27.90

Robert Gernhardt / F. W. Bernstein: „Besternte Ernte“.

Fischer Taschenbuch, 160 S., EUR 7,95 / CHF 11.90

„Meister der komischen Kunst: Friedrich Karl Wächter“. Herausgegeben von WP Fahrenberg. Antje Kunstmann Verlag, München, 109 S., Hardcover, EUR 16 / CHF 22.90

Eckhard Henscheid: „Denkwürdigkeiten. Aus meinem

Leben“. Schöffling Verlag, Frankfurt 2013, 416 S., Hardcover, EUR 22,95 / CHF 31.90

Hans Zippert: „Würden Sie an einer Tortengrafik

teilnehmen?“. Edition Tiamat, Berlin 2015, 208 S., Softcover, EUR 14 / CHF 19.40

Christian Y. Schmidt: „Wir sind die Wahnsinnigen. Joschka Fischer und seine Frankfurter Gang“. Verbrecher Verlag, Berlin 2013, 400 S., Softcover, EUR 18 / CHF 24.40

Emmanuel Todd: „Qui est Charlie? Sociologie d’une crise religieuse“. Editions du Seuil 2015, 242 S., Softcover,

EUR 25,60 / CHF 29.90

DAS MAGAZIN

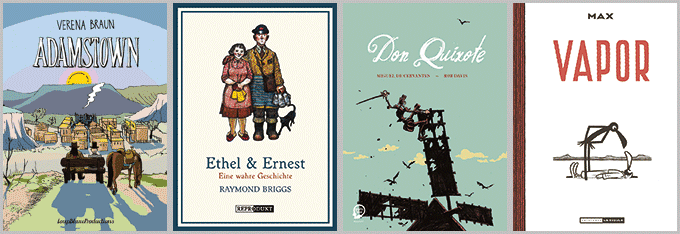

Verena Braun: „Adamstown“

Dialektik der Aufklärung

Die irgendwo in Amerika liegende Stadt Adamstown ist mit einer Legende der Kaui-Indianer behaftet. Der Mythos besagt, Adamstown sei auf dem mit einem Fluch belegten ehemaligen Gebiet der Indianer erbaut, und heute seien einzig Tiere in der Lage, dort Gebäude zu errichten – und nur der Bau einer Bank könne diesen Fluch beenden. Tiere haben in der Stadt jedoch, abgesehen von einigen gezähmten Haustieren, welche die Häuser instand halten, keinen Zutritt: „Willkommen in Adamstown, wenn du kein Tier bist“, grüsst ein Schild am Stadteingang, seit die Freundschaft von Stadtgründer Adam Sanders, einem Menschen, und Steve Johnson, einer Made, in die Brüche ging. Tiere sind in der Realität von Verena Brauns Debüt-Lang-Comic Adamstown – wir befinden uns schliesslich in einer Comic-Welt – den Menschen ähnlich, sie sprechen, tragen Kleidung, gehen Beziehungen ein, auch zu Menschen; sie sind den Menschen ähnlich, aber dennoch nicht ganz gleich – und werden daher diskriminiert.

Die Bevölkerung von Adamstown ist in einem Dilemma gefangen: Einzig die ausgegrenzten Tiere könnten an ihrer Lage etwas ändern, jenes andere, bessere Leben ermöglichen, das sich alle wünschen. Doch sind diese Tiere im Laufe der Jahre zum Angstmotor geworden, zur projizierten Gefahr für die Dorfgemeinschaft – nicht gänzlich zu Unrecht, versucht doch im Laufe des Comics die Madenfamilie Johnson die Stadt mit Gewalt und Geld unter ihre Kontrolle zu bringen.

Während in Adamstown der Kampf um Mythos und Wahrheit, Macht und Ausgrenzung tobt, geht um die Stadt herum alles seinen gewohnten Gang: Busse und Autos transportieren die Menschen und Tiere, Fabriken und Banken sorgen für den reibungslosen Ablauf des kapitalistischen Systems. Einzig Adamstown erscheint wie ein aus der Zeit gefallener Ort, in dem noch immer die Gesetze des Wilden Westens gelten: Schiessereien sind an der Tagesordnung, die Geschlechterverhältnisse sind klar definiert und die Ordnung wird über den Ausschluss eines Teils der Gesellschaft, der Tiere, und den Mythos vom Fluch der Kaui-Indianer aufrecht erhalten. Zwischen dem Wunsch, dass alles so bleibe, wie es ist, und der Hoffnung auf eine bessere Welt jenseits der Gefangenschaft durch den Fluch leben die Menschen vor sich hin und suchen nach Auswegen.

Von diesen Aus- und Irrwegen soll an dieser Stelle nichts verraten werden. In ihrer Herangehensweise, die immer etwas mehr will, als lediglich einen weiteren Comic abzuliefern, fordert Verena Braun viel von ihren Lesern: Konzentration, die Zeit, hinter die Zeichnungen zu schauen, das grosse Ganze sehen zu wollen. Dabei taucht jener Ausweg auf, der im Comic selber von den Protagonisten gesucht wird; alles selber machen, vom Lettering bis zur Herstellung, sich kapitalistischen Strukturen verweigern und alles anders machen. Warum also nicht das erste Comic-Musical schreiben?

Jonas Engelmann

Verena Braun: „Adamstown“.

LoupBlancProductions,

136 Seiten + 10 Songs , zum Download,

Softcover, s/w, EUR 20

Raymond Briggs: „Ethel & Ernest. Eine wahre Geschichte“

Familienchronik

Raymond Briggs ist einer jener fremdsprachigen Autoren, bei denen man sich fragt, weshalb nicht schon längst alle seine Werke ins Deutsche übersetzt worden sind. Natürlich ist der englische Illustrator schon seit Langem auch im deutschsprachigen Raum mit den Kinderbuch-Klassikern Der Schneemann oder Oje, du fröhliche und vor allem mit dem Anti-Atomkrieg-Comic Strahlende Zeiten bekannt. Doch für die ebenso ergreifenden Memoiren über Briggs’ Eltern musste man beinahe 20 Jahre warten.

Ethel & Ernest erzählt die Lebensgeschichte von Ethel und Ernest Briggs – vom Tag, an dem sie sich 1928 zum ersten Mal erblickt haben, bis zum gleichzeitigen Tod der beiden im Jahr 1971. Ernest fährt in London Milch aus und kommt täglich mit dem Fahrrad am Haus vorbei, in dem Ethel als Dienstmädchen arbeitet. Als er sie am Fenster erblickt, dauert es nicht lange, bis er mit Blumen an der Haustüre klingelt. Episodenhaft wird darauf aus dem Leben der beiden erzählt: Heirat, gemeinsames Heim, Geburt des Sohnes Raymond. Dabei erhält der Leser nicht nur Einblick ins Privatleben eines typischen englischen Paares aus dem Arbeitermilieu, sondern immer wieder dringt die Weltgeschichte ins Private ein: der Zweite Weltkrieg, der Beginn des modernen Wohlfahrtstaates, der Kalte Krieg oder die sexuelle Revolution. Und immer wird das Weltgeschehen vom Ehepaar kommentiert, darüber gestritten und aus dem Standpunkt der Working-Class geschildert. Eine feste Konstante ist das Haus, in dem das Ehepaar das ganze Leben lang bleibt. Immer wieder stehen die Protagonisten vor dem Haus: auf den ersten Seiten beim Einzug, nach einem Bombenangriff während des Krieges, und zuletzt Sohn Raymond nach dem Tod seiner Eltern. „Sie sind nie umgezogen,“ bemerkt er, „einundvierzig Jahre im selben Haus.“

Die Chronik der Familie Briggs ist liebevoll mit bunten Farbstiftzeichnungen illustriert, doch der Autor möchte nicht nur eine heile Welt darstellen. Genauso wie er die Stärken und die Seele seiner Eltern auf Papier einzufangen vermag, zeigt er auch ihre Schwächen. Zum Beispiel ihre Naivität während des Zweiten Weltkrieges oder in Fragen der Sexualität. Briggs setzt seinen Eltern ein liebevolles Denkmal, indem er die Alltäglichkeit des Ehepaares so gewöhnlich und menschlich darstellt, dass die Leser mit den beiden lachen, sich freuen und trauern.

Giovanni Peduto

Raymond Briggs: „Ethel & Ernest. Eine wahre Geschichte“.

Reprodukt, 104 Seiten,

Hardcover, farbig,

EUR 20 / CHF 31.90

R. Davis/M. de Cervantes: „Don Quixote“

Don Quixote

Vor zwei Jahren wurden in Frankreich über 200 Literaturadaptionen veröffentlicht. Eindeutig zu viel – ob das in erster Linie von Ideenmangel oder von kommerziellem Kalkül zeugt, entzieht sich meiner Kenntnis. Wegen dieser Überfülle ist die Skepsis solchen Adaptionen gegenüber gross, und noch grösser wird sie, wenn ein Autor und Zeichner wie Rob Davis, der sich bislang nicht durch Herausragendes, sondern durch Judge Dredd-Geschichten bemerkbar machte, sich eines Megaklassiker wie Miguel de Cervantes‘ Don Quixote annimmt. So ein Buch bleibt lange liegen – zumal unlängst Flix mit seinem Don Quixote eine ausgesprochen einfallsreiche und kluge Deutung des klassischen Stoffs vorgelegt hat. Im Gegensatz zu Flix begnügt sich Rob Davis mit illustrierendem Nacherzählen. Aber genau das ist – wenn man die Skepsis überwunden und mit dem Lesen begonnen hat – famos. Cervantes‘ mittlerweile vierhundertjähriger Ritterroman ist nicht von ungefähr eines der bedeutendsten weltliterarischen Monumente. Don Quixote ist ein hoch komischer, vielfach gebrochener, sich selber reflektierender, auf mehreren Ebenen erzählter, ebenso poetischer wie satirischer Brocken, der sehr viel mehr enthält als die Windmühlen-Szene. Und genau dies vermittelt Rob Davis in seinem karikaturistischen Stil (der je nach Erzählperspektive variiert), mit immer leicht übertrieben kräftigen Farben, mit einer einfallsreichen Seitengestaltung. Es ist etwa fünfzehn Jahre her, dass ich Don Quixote zum letzten Mal gelesen habe; die Werktreue der Adaption kann ich nicht im Detail beurteilen, aber Rob Davis‘ Version fühlt sich echt an: Man spürt die Begeisterung, mit der er sich ohne Angst vor Umwegen und Abschweifungen durch das labyrinthische Ungetüm zeichnet – und ein letztlich sehr berührendes Porträt des wahnsinnigen Ritters der traurigen Gestalt schafft. Rob Davis ist es jedenfalls zuzuschreiben, dass ich mein zerlesenes Exemplar der Vorlage wieder aus dem Regal gezupft habe – denn nun habe ich Lust, nochmals in Cervantes‘ extravaganten und tragikomischen Roman einzutauchen.

Christian Gasser

Rob Davis/Miguel de Cervantes: „Don Quixote“,

aus dem Englischen von Jan Dinter. Egmont,

296 Seiten, Hardcover, farbig,

EUR 24,99 / CHF 35.90

Max: „Vapor“

Magical Mystery Tour

Der katalanische Künstler Max – seit über dreissig Jahren eine Ikone im Pantheon der grossen Comic-Zeichner, der Meister der Post-Punk-Ligne-claire – übertrifft sich in seinem neusten, wunderbar lustigen und gescheiten surrealistischen Werk selbst.

Max hat nie viel veröffentlicht, nur alle sieben oder acht Jahre erschien ein neues Buch. Er kümmert sich nicht um die Gesetze des Marktes oder die Wünsche seiner Verleger. Umso mehr freuen wir uns über sein im letzten Jahr erschienenes Buch „Vapor“, ein charmantes Werk, einfach zu lesen, jedoch schwierig zu verstehen. Da gibt es einen rührenden Kerl namens Nicodemus, der sich in die Wüste begibt, wo er merkwürdige und versponnene Wesen trifft, die nichts anderes im Sinn zu haben scheinen, als ihn abzulenken, irre zu machen oder aber zu erleuchten.

Nicodemus ist ja – und vielleicht gar nicht zufällig – auch der Name einer nicht allzu wichtigen, aber doch bemerkenswerten Figur, die im Johannes-Evangelium im Zusammenhang mit der Grablegung Christi auftaucht, zudem in einem obskuren apokryphen Evangelium, das seinen Namen trägt und sich vor allem mit den Schrecken der Hölle beschäftigt.

Wie in anderen von Max’ Werken sucht der Leser auch hier nach einer Allegorie, die sich aber nie ganz offenbart. Vielleicht darum, weil Max sich weniger um verständliche Allegorien kümmert als um Andeutungen und Illusionen; so gesehen, ist „Vapor“ vermutlich dasjenige seiner Werke, das sich am stärksten jeglicher Deutung entzieht.

Wenn Max in dieser Graphic Novel mystische Sagen evoziert, tut er dies auch, um einige der berühmten frühen Comicstrip-Grössen wie Winsor McKay und Max Fleischer zu ehren, ganz abgesehen von aktuelleren Zeichnern von Traumzuständen wie Victor Moscoso, Pierre Clement und Jim Woodring. Man könnte sagen, dass „Vapor“ auch eine Art Warten auf Godot ist, neu umgesetzt von George Herriman.

Aber vielleicht interpretiere ich zu viel, vielleicht geht es in „Vapor“ weniger um Philosophie als um Formalismus. Max ist mit Feder und Tinte überaus gewandt, seine Seitengestaltung ist ebenso raffiniert wie meisterhaft, ohne sich allzu sehr in den Vordergrund zu drängen, und die enorme Sicherheit seines Zeichenstils ist wie immer verblüffend – trotzdem liest sich das Buch, als sei es ohne jegliche Anstrengung entstanden. Was immer Max an persönlichem Symbolismus in sein Werk einfliessen liess, scheint mir „Vapor“ vor allem zur Belustigung des Künstlers selbst geschaffen worden zu sein. Es erinnert mich an Charlie Parker, wenn er nur für sich selber spielte – wir aber glücklicherweise zuhören durften.

Mark David Nevins

Max: „Vapor“.

Fantagraphic Books,

120 Seiten, Hardcover, s/w,

ca. $ 20

Santiago García & Javier Olivares. „Les Ménines”

Die Geheimnisse der Hofdamen

Vom Maler Diego Velázquez (1599-1660) hiess es am Hofe des spanischen Königs Philipp IV., er verleihe seinen Porträts auf der Leinwand eine Stimme, der Schönheit eine Seele und dem Sterblichen einen Sinn. So soll Philipp IV. einmal nachts einen Admiral angehalten haben, endlich aufzubrechen, bevor ihm klar wurde, dass er zu einem Bild sprach. Bis heute diskutieren Kunsthistoriker namentlich Las Meninas, Velázquez‘ berühmtes Porträt, das die fünfjährige Königstochter Margarita mit dem Königspaar, dem Maler und Hofpersonal zeigt.

Die Gruppe blickt auf eine Leinwand im Vordergrund und schaut so auch den Betrachter des Bildes an. Das Königspaar hingegen erscheint nur auf einem Spiegel, wobei man nicht weiss, ob dieser wirklich das Paar zeigt oder deren Porträt auf der Leinwand. Wegen dieser Vieldeutigkeit gilt Las Meninas als ein Werk über die Philosophie der Kunst, das die Darstellungsmöglichkeiten der Malerei und die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft anspricht.

In ihrem gleichnamigen grafischen Roman stellen der Zeichner Javier Olivares und der Szenarist Santiago García die Hintergründe vor, wie Las Meninas entstand und welche Geheimnisse dieses «Metabild» bis heute verbirgt. Velázquez‘ Verschachtelung von realistischer Darstellung mit theoretischer Reflexion machen sie darin selbst zum Gestaltungsprinzip ihres Comics.

Die philosophischen Momente sind dabei nicht – wie so oft in Sach-Comics – blosses Beiwerk in dicken Textkästen. Vielmehr fliessen die reflexiven Bildsequenzen selbstverständlich in die Schilderung von Velázquez‘ Werdegang ein und erzeugen im Handlungsverlauf zusätzlich Spannung. Auch die Farbgebung der Panels spiegelt Velázquez‘ Entwicklung, der in jungen Jahren auf warme Brauntöne setzte und im Alter auf kühle Grautöne.

Inhaltlich fokussieren García und Olivares auf Velázquez‘ Kampf um die Anerkennung der Malerei als Kunst (in Spanien galt sie anders als in Italien nur als Handwerk). Die biografischen Episoden und philosophischen Dialoge greifen die Aspekte auf, die Velázquez in seinem Meisterwerk schliesslich zusammenführt. Las Meninas selbst ist im ganzen Comic nicht vollständig zu sehen. Stattdessen schliessen die Autoren die Entstehungsgeschichte klug ab, indem sie das Gemälde am Ende als ein Gespräch der Hofdamen vorstellen, das sich über viele, kleine Panels verteilt.

Schlicht grandios ist die Schluss-Sequenz, in der Diego Velázquez den ersten (oder letzten?) Pinselstrich setzt, und über seine Schulter schaut die Schar der von ihm beeinflussten Künstler zu: von Goya über Picasso bis Dalí und zuhinterst die beiden Comic-Autoren. Auf jeder Seite von Las Meninas spürt man die Freude, mit der Santiago García und Javier Olivares Velázquez‘ Philosophie verinnerlicht und ins Medium des Comics übertragen haben.

Florian Meyer

Santiago García & Javier Olivares. „Les Ménines”.

Futuropolis, 184 Seiten, Hardcover, farbig,

EUR 25 / CHF 36.40

PS:

Die Terroranschläge gegen die Redaktion von «Charlie Hebdo» waren auch ein direkter Angriff auf die Freiheit der Karikaturisten. Dem Hamburger Verleger Klaus Human war das zu viel, dass Zeichner wegen ihres Berufs getötet werden. 29 Zeichnerinnen und Zeichner folgten seinem Aufruf «Wir wehren uns mit Stift und Pinsel». Ihre Zeichnungen sind in dem Sammelband „Zeichner verteidigen die Meinungsfreiheit“ erschienen, zu dem der Comic-Kritiker Andreas Platthaus einen lesenswerten Essay beigesteuert hat. Die Künstler begegnen dem Unfassbaren mit der ganzen Bandbreite von Wut, Schmerz und Trauer, aber auch mit Witz und gesundem Selbstbewusstsein. Immer aber zeigen sie: Die Fantasie, die zugespitzt für die Meinungsfreiheit eintritt, lässt sich weder eingrenzen noch einschüchtern.

Klaus Humann (Hg.). „Zeichner verteidigen die Meinungsfreiheit“.

Aladin, 48 Seiten, Hardcover, farbig,

EUR 12.90 / CHF 19.90

Anna Sommer: „Les grandes filles“ + Noyau: „L‘art de vivre“

Gockelblut und Steckenpferde

Sie pflücken Fliegenpilze, sie laufen mit Eisbären Schlittschuh, sie füttern Füchse mit Gockelblut und Gänseeiern, sie reiten nackt auf Steckenpferden – und immer sind sie schön: Les grandes filles von Anna Sommer, erotisch, selbstbewusst und gefährlich. Sie sind schön, weil sie Persönlichkeit haben; sie sind schön, weil sie – auch wenn sie bisweilen viel nackte Haut zeigen – ihr Geheimnis bewahren.

Der opulente Bildband Les grandes filles versammelt Anna Sommers Papierschnitte aus den letzten rund zwanzig Jahren. Genau genommen, ist die Zürcher Illustratorin und Comic-Zeichnerin eine Schneiderin: Sie schneidet die Einzelteile aus verschiedenfarbigem und -gemustertem Papier aus und collagiert sie zu Menschen, Tieren, Situationen, Geschichten.

Natürlich muss man Anna Sommer für ihre Genauigkeit bewundern. Die Details sind wunderbar: hier eine widerspenstige Haarsträhne, dort ein asymmetrischer Riss im Kleid oder eine nachlässig geöffnete Bluse; das macht die Bilder trotz der denkbar statischen Technik so lebendig. Aber rasch vergisst man die Virtuosität – zu stark sind ihre Motive, zu spannungsvoll die beschworenen Situationen; sie sind es, die uns faszinieren.

Schon immer zeichneten subtile Brüche Anna Sommers Arbeit aus. Nichts ist ganz so, wie es zu sein scheint. Unter der vordergründigen Freundlichkeit lauern Frivolität und Fiesheit, Unheimliches und Unerklärliches. Melancholie paart sich mit galligem Humor, der Mensch mutiert zum Tier, die Pflanze zum Lebewesen. Anna Sommer spielt mit den Betrachterinnen und Betrachtern, sie unterläuft ihre Erwartungen, um sie tiefer in die Geheimnisse ihrer Figuren zu ziehen. Denn auch als Illustratorin ist Anna Sommer eine Erzählerin. Ihre Papierschnitte haben eine Spannung, die das Vor- und das Nachher einer Pose oder einer Situation mitschwingen lässt. Was wird die junge Frau mit den Fliegenpilzen anstellen? Warum flösst die andere dem Fuchs Gockelblut ein?

Auch von Anna Sommers Lebenspartner Noyau ist ein wunderbarer neuer Band erschienen: L‘art de vivre versammelt gut 100 Humorzeichnungen aus den letzten Jahren. Wobei „Zeichnung“ zu kurz greift: Noyaus Bilder sind elegante Gouache-Miniaturen, virtuose Minigemälde, farb- und fiesheitsgetränkt. In Je me souviens erinnert er sich an 30 peinliche Momente seines Heranwachsens – ganz im Schwarzweiss der damaligen Fernsehbildschirme. In Les parvenus verspottet er treffsicher neureiche Selbstinszenierungen, in Vestiges die groteske Eitelkeit von Architekten und Innendekorateuren. Notre pain quotidien würdigt unser täglich Brot dort, wo wir es nicht vermuten – und den Reigen unserer alltäglichen Surrealität rundet Noyau ab mit Vanités, wo Skelette sich zu einem fröhlichen Totentanz einfinden – wenn sie nicht ungeduldig vor einem Klo in Sargform anstehen … Dass Noyau zu den einfallsreichsten, eigenwilligsten und virtuosesten Vertretern der komischen Kunst gehört, ist längst offensichtlich. Aber noch viel zu wenig bekannt …

Christian Gasser

Anna Sommer: „Les grandes filles“.

Les Cahiers dessinés,

192 Seiten, farbig,

EUR 29 / CHF 45.-

Noyau: „L‘art de vivre“.

Les Cahiers dessinées, Partis,

160 Seiten, farbig,

EUR 19 / CHF 29.50

Matthias Schneider/Joseph Lambert: „Sprechende Hände“

Licht im Dunkel

Selbst als langjähriger Comic-Leser gibt es die seltenen Momente, dass ein Comic durch eine völlig neue originäre Ausdrucksstärke gleichermassen zu überraschen und begeistern vermag. Ganz konkret handelt es sich dabei um Joseph Lamberts Comic Sprechende Hände, eine Adaption der Autobiographie von Helen Keller. Die 1880 in den USA geborene taubblinde Schriftstellerin ist in Europa kaum bekannt, während sie in ihrem Heimatland vor allem aufgrund eines mit einem Oscar prämierten Dokumentarfilms und der Verfilmung ihres Lebens durch Sean Penn zum allgemeinen Bildungskanon gehört. Als Helen Keller mit zwei Jahren das Hören und Sehen verliert, gerät sie gegenüber ihrer Umwelt in völlige Isolation, die bei ihr heftige Wutanfälle auslösen, weil sie sich nicht mehr mitteilen kann. Glück im Unglück hat Keller, als sich die Lehrerin Anne Sullivan Macy der Siebenjährigen annimmt und ihr ein Fingeralphabet beibringt, womit sie zu kommunizieren lernt.

Der 1984 geborene amerikanische Zeichner Joseph Lambert hat es geschafft, für den Zustand der Isolation und deren Überwindung eine eigenständige, berührende Bildsprache zu entwickeln. Auf den ersten stummen Seiten seines Comics sieht man nur schemenhaft ein gesichtsloses Kleinkind vor schwarzem Hintergrund, doch nach und nach beginnen Arme an dem Kind zu zerren und später werden ihm per Fingerzeichen Gegenstände erklärt. Die Gegenstände beginnen, Formen und Farben anzunehmen, die Umwelt nimmt Gestalt an in der Innenwelt des Kindes. Und so erhält die Protagonistin endlich auch ein eigenes Gesicht. Der Weg bis dorthin ist lang und strapaziös, doch Keller ist ein lernbegieriges und ehrgeiziges Kind – eine Eigenschaft, die sie ihr Leben lang beibehält. Sie studiert mehrere Fremdsprachen an der Universität und erhält sogar eine Ehrendoktorwürde von Harvard. Keller beginnt zu schreiben, sich für die Rechte Unterdrückter einzusetzen – unter anderem für die Rechte der Afroamerikaner – und ist aktives Mitglied der sozialistischen Partei Amerikas. Doch davon handelt der Comic nicht.

Lambert hat sich auf die frühen und wichtigsten Jahre in Kellers Leben konzentriert, als sie dank ihrer geduldigen Lehrerin aus der inneren Isolation geholt wird und die Welt zu entdecken und zu begreifen lernt. Auch wenn Lamberts starre Seitenarchitektur in ihrer Konsequenz der Geschichte zuweilen die Luft raubt, so hat er dennoch einen sehr beeindruckenden und berührenden Comic geschaffen, über eine aussergewöhnliche und faszinierende Frau, deren Geschichte sich zu entdecken lohnt.

Matthias Schneider/

Joseph Lambert: „Sprechende Hände“.

Egmont Ehapa,

96 Seiten, Hardcover, 4farbig,

EUR 19.99 / CHF 28.90

Jared Muralt: „Hellship“

Goodbye blue sky

Jared Muralt kannte man bisher vor allem als Teil des Berner Illustrations- und Graphik-Design-Kollektivs BlackYard. Inzwischen dürfte sein Name aber weitere Kreise ziehen, denn im März dieses Jahres hat Muralt das anlässlich des internationalen Comix-Festivals Fumetto vergebene Förderstipendium der Deutschschweizer Städte erhalten.

BlackYard hat sich besonders durch seine grandiosen Konzertplakate für die Berner Reitschule einen Namen gemacht und gestaltet darüber hinaus beispielsweise auch Platten-Covers oder Werbeplakate. Zwischen den Aufträgen hat Muralt aber auch immer schon an eigenen Projekten gearbeitet. Als erstes Werk des Autodidakten erschien 2014 mit Ceratioidei – Tiefseeangler ein Band mit faszinierenden Zeichnungen von Tiefseeangler-Fischen. Ebenfalls 2014 folgte The End of Bon Voyage, eine fantastische Geschichte in atmosphärischen Schwarzweiss-Bildern über den Absturz eines fliegenden Schiffs, die komplett ohne Worte auskommt. Überhaupt sind das Meer, seine Bewohner und Befahrer ein Motiv, das in Muralts Plakatkunst immer wieder auftaucht. Etwas überraschend ist es daher, dass sein neuester Comic-Band Hellship zu einem grossen Teil in der Luft spielt.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs herrscht Luftkrieg über dem Südpazifik zwischen den USA und Japan. Captain Edward Baxtor ist mit seinem Team auf einer kleinen Insel stationiert. Des Krieges überdrüssig, sehnt er sich danach, nach Hause zurückzukehren. Gleichzeitig setzt er alles daran, um seine Abschussquote zu erhöhen, wozu ihm der Angriff auf einen japanischen Konvoi verhelfen könnte. Eine Kriegsgeschichte also, bei der vor allem berührt, wie desillusioniert, ausgebrannt und abgestumpft die US-amerikanischen Soldaten erscheinen. Das wirklich Aufregende an diesem Buch aber sind die Zeichnungen. Muralt verwendet feine, klare, von der franko-belgischen Schule inspirierte Linien für die realistisch sowie detailreich dargestellten Figuren und Flugzeuge und verbindet sie mit kräftigen Blau- und Grün-Tönen für Himmel und Meer, die dadurch eine besondere Weite bzw. Tiefe erhalten. Dazu kommen wunderbare Spiele mit japanisch anmutenden Wolkenformationen. Schüsse und Explosionen werden fast durchgehend ohne Geräusche dargestellt, was den jeweiligen Bildern eine gespenstische Atmosphäre verleiht. Am Ende hinterlassen die grossartigen Zeichnungen gar einen tieferen Eindruck als der tragische Ausgang der Geschichte.

Jan Westenfelder

Jared Muralt: „Hellship“.

Tintenkillby Verlag,

45 Seiten, Hardcover, farbig,

CHF 30.-

www.blackyard.ch

Paco Roca: „Die Heimatlosen“

(K)eine «schöne» Kriegsgeschichte

Kriegsgeschichten haben im Grossen und Ganzen eindeutige Gewinner und Verlierer. Geschrieben für bestimmte Zwecke, blenden sie in der Regel jedoch aus, dass die Fronten für die Zeitgenossen oft nicht so klar waren, wie man sie im Rückblick darstellt. Manchmal gehen in den «grossen Geschichten» ganze Gruppen mitsamt ihren Motiven, Anstrengungen und Leiden vergessen.

Das war in den Wirren des Zweiten Weltkrieg nicht anders: Wohl kämpften die Alliierten gegen die Achsenmächte, im Kleinen aber waren die Fronten verwinkelter. Da kämpften zum Beispiel auch Franzosen (Anhänger des Vichy-Regimes) gegen Franzosen (Gaullisten), oder es wurden die schwarzen Truppen aus dem Tschad, die sich im Krieg in Nordafrika verdient gemacht hatten, kurzerhand aus der französischen Streitmacht ausgeschlossen, als diese 1944 nach Frankreich übersetzte. Schliesslich sollten nicht «Neger» die französische Hauptstadt Paris befreien.

Das sind zwei kurze Episoden, die der spanische Comic-Autor Paco Roca in Die Heimatlosen aufrollt. Im Mittelpunkt seines 320 Seiten dicken grafischen Romans stehen die spanischen Exil-Widerstandskämpfer. Diese Gruppe erlebte am eigenen Leib, was es heisst, wenn im Laufe eines Krieges die Machtverhältnisse so wechseln, dass man selbst nie wirklich zu den Gewinnern zählt und letztlich von der «grossen Geschichte» übersehen wird.

Am Beispiel von Miguel Ruiz zeichnet Paco Roca das Schicksal von spanischen Republikanern, Kommunisten und Anarchisten im Zweiten Weltkrieg nach. Ruiz kämpft im spanischen Bürgerkrieg für die Republikaner gegen General Francisco Franco. Nach dessen Sieg gelingt ihm 1939 die Flucht ins französische Nordafrika. Dort ist er keineswegs willkommen. Er landet in Arbeitslagern und wird 1940 unter dem Vichy-Regime zum Bau der Transsahara-Bahn eingesetzt. Nach seiner Befreiung kämpft er für Frankreich in Nordafrika und gehört schliesslich zu den ersten Soldaten der Panzerdivisionen, die Paris 1944 von den Deutschen zurückerobern.

Als sein Traum zerfällt, dass die Alliierten auch Spanien befreien, wird die Rückkehr zu gefährlich für ihn. So bleibt er unter neuem Namen in Frankreich und bleibt unerkannt, bis ihn Paco Roca im Alter von 94 aufspürt. Wie der Zeichner das Vertrauen des Veteranen gewinnt, und wie Miguel Ruiz schliesslich die lange verdrängte Erinnerung mit ihm teilt, gehört zu den berührenden Momenten in Die Heimatlosen. Mit feiner Feder, ungeschminkt in der Darstellung des Kriegsgeschehens, doch ohne unnötige Heroisierungen und mit viel Gespür für Ruiz‘ Seelenlage rekonstruiert Paco Roca das Schicksal des spanischen Widerstandskämpfers.

Indem Miguel Ruiz mit seiner Vergangenheit abschliessen kann, lässt Paco Roca die Leser gleich doppelt an einer Befreiung teilhaben: zum einen an der seelischen von Miguel Ruiz, zum andern an der militärischen von Paris. Das macht Die Heimatlosen zuletzt sogar zu einer schönen Kriegsgeschichte.

Florian Meyer

Paco Roca: „Die Heimatlosen“.

Reprodukt,

328 Seiten, Hardcover, farbig,

EUR 39 / CHF 55.-

Asaf Hanuka: „The Realist“

Der alltägliche Wahnsinn

The Realist ist eine autobiografische Webcomic-Serie von Asaf Hanuka (Zwillingsbruder von Tomer Hanuka), die er ab 2010 wöchentlich für ein israelisches Wirtschaftsmagazin gezeichnet hat. Ursprünglich wurde darin die Schwierigkeit der Wohnungssuche in Tel Aviv beschrieben. Doch bald baute Hanuka alle möglichen Facetten seines Alltags in den Comicstrip ein. The Realist beschreibt Hanukas Dasein als Künstler, Vater und Ehemann. Er spricht über seine kindlichen Seiten, seine Smartphone-Abhängigkeit, die Auseinandersetzungen mit seiner Frau, über Kindserziehung oder seine Angst vor einem nuklearen Angriff.

Aussergewöhnlich in seinen Erzählungen ist die Art, wie er den realen Alltag mit Fiktion anreichert. Er benützt seine Phantasie, um den Inhalt der Geschichten zu verdeutlichen. Nicht selten inszeniert er seinen Alltag als heldenhaften Kampf. So vergleicht er in Deadlines den Abgabetermin seines nächsten Strips mit einem erbitterten Kampf gegen Ninjas. Am Ende erreicht er erschöpft und mit Pfeilspitzen im Rücken sein Zuhause. Oft drückt er seine Sorgen als Metapher aus: In Ground control to Mr. Hanuka erfährt der Familienvater, dass die Bank ihm keinen Kredit geben kann. Daraufhin tritt anstelle seines Kopfes ein roter Atompilz, den er den ganzen Tag mit sich rumträgt. Hanuka erzählt nicht nur in Metaphern, sondern er selbst wird zur Metapher. Schliesslich benützt er Objekte, um Pointen zu verdeutlichen: Of course I’m listening zeigt Hanuka und seine Frau an einem Tisch. Sie hält ihr Gesicht in ihren Händen. Er steckt in einem Raumanzug, will heissen, er ist mit den Gedanken weit weg.