No: 113

112<|>114

EISENBAHN

TITELBLATT / Helge Reumann

ICH BIN BEI DER EISENBAHN / Nicolas Mahler

DIE REISE / Yuichi Yokoyama

GLÜCK IST EIN TRAURIGES GESCHENK /

Andreas Gefe

DER ZUG / Chihoi

OHNE TITEL / Christophe Badoux

OHNE TITEL / Laura Jurt

SEXY GUNS / Helge Reumann

ONCE UPON A TIME / Atak

CANADIAN TRAINS / Arnold Mooney

EDITORIAL

Eisenbahnen im STRAPAZIN

The City of New Orleans

by Steve Goodman (1971)

Riding on the City of New Orleans,

Illinois Central Monday morning rail

Fifteen cars and fifteen restless riders,

Three conductors and twenty-five sacks of mail.

All along the southbound odyssey

The train pulls out at Kankakee

Rolls along past houses, farms and fields.

Passin’ trains that have no names,

Freight yards full of old black men

And the graveyards of the rusted automobiles.

Good morning, America, how are you?

Don’t you know me I’m your native son,

I’m the train they call The City of New Orleans,

I’ll be gone five hundred miles when

the day is done.

Dealin’ card games with the old men

in the club car.

Penny a point ain’t no one keepin’ score.

Pass the paper bag that holds the bottle

Feel the wheels rumblin’ ’neath the floor.

And the sons of pullman porters

And the sons of engineers

Ride their father’s magic carpets made of steel.

Mothers with their babes asleep,

Are rocking to the gentle beat

And the rhythm of the rails is all they feel.

Nighttime on The City of New Orleans,

Changing cars in Memphis, Tennessee.

Half way home, we’ll be there by morning

Through the Mississippi darkness

Rolling down to the sea.

And all the towns and people seem

To fade into a bad dream

And the steel rails still ain’t heard the news.

The conductor sings his song again,

The passengers will please refrain

This train’s got the disappearing railroad blues.

Good night, America, how are you?

Don’t you know me I’m your native son,

I’m the train they call The City of New Orleans,

I’ll be gone five hundred miles when

the day is done.

Eisenbahnen im STRAPAZIN

Kurz nach Grand Junction im US-Bundesstaat Colorado biegt die Eisenbahn aus dem breiten Grand Valley, dem fruchtbaren Tal des Colorado River, ab in ein kleines Nebental namens Ruby Canyon. Die Bahnlinie hat sich verabschiedet von den Highways, den typisch amerikanischen Wohnsiedlungen, den Einkaufszentren, den Drugstores, den Kühlhäusern und Obstplantagen. Jetzt zieht der California Zephyr, die Amtrak-Zugkomposition, die Chicago mit Emeryville bei San Francisco verbindet, alleine auf einem meist eingleisigen Trasse gegen Westen. Die Einfahrt in den kleinen, nicht sehr spektakulären Ruby Canyon erlebte ich bisher immer gleichzeitig mit dem Sonnenuntergang. Klischees werden bedient, wenn sich die roten Felswände langsam violett färben. Und da ich vor Gefühlsanfällen – angesichts des sich kitschig manifestierenden Landschaftsbildes – nicht gänzlich gefeit bin, gehören die zwei, drei Stunden bis zum definitiven Eindunkeln im Ruby Canyon zu meinen liebsten Eisenbahnerlebnissen.

Dieses und andere mehr oder weniger dem Alltag entrückten Erlebnisse haben mich dazu bewogen, das Thema Eisenbahn für diese STRAPAZIN-Ausgabe aufzugreifen. Dies geschieht sehr wohl im Bewusstsein, dass bei den meisten STRAPAZIN-Leserinnen und -Lesern wohl alltäglichere Bilder vor dem inneren Auge ablaufen als Fahrten in den uramerikanischen Sonnenuntergang. Ich selber, der tagtäglich mit dem Regionalzug zur Arbeit pendle, sehe sie ja auch, die andern, weniger attraktiven Seiten des Schienenverkehrs. Trotzdem hat für mich die Fahrt mit der Eisenbahn immer eine ganz eigene Faszination behalten. Das Innere funktioniert anders als beim Automobil, es ist soziale Begegnungszone. Ob angenehm oder unangenehm, ich bin trotz Kopfhörer im Ohr nie allein unterwegs. Und das Äussere zieht vorbei – schnell zwar, aber wahrnehmbar, urban oder ländlich, einfach wie im Kino.

Ich hoffe, zusammen mit Claudio Barandun, etwas von dieser Faszination weitergeben zu können. Dass keine grössere Geschichte aus dem Land des Eisenbahnmythos, den USA, im Heft Platz gefunden hat, könnte mit dem Niedergang des nordamerikanischen Eisenbahnnetzes zu tun haben. Es darf spekuliert werden. Was auf jeden Fall bleibt, sind Hunderte von Blues-, Country- und Rocksongs, die den Mythos Eisenbahn nun wirklich gut bedienen.

Viel Vergnügen wünschen

Roli Fischbacher & Claudio Barandun

DAS GESCHRIEBENE WORT

von Wolfgang Bortlick

Als ob Engel sie auf ihrem Wolkenwaggon mitgenommen hätten…

Mit illustrationen von Lina Müller & Luca Schenardi

Da kommt der Zug, 16 Wagen lang. Elvis Presley knödelt das ganz schön raus. Der Mann hat’s drauf. Und gleich noch mal: Da kommt der Zug, 16 Wagen lang. Ja, der verdammt lange und schwarze Zug hat mein Baby mitgenommen. Aus und vorbei! Ein Songtext am Anfang des Geschriebenen Wortes, das kommt immer gut: «Mystery Train», 1953 von Junior Parker in den Sun Studios in Memphis aufgenommen und zwei Jahre später von Elvis Presley gecovert.

So, jetzt haben wir den Rhythmus. Der Zug zieht an. Wird schneller. Pfeift. Gibt den Beat vor. Der Zug ist lang. Mindestens 16 Wagen. Er fährt und fährt und fährt. An Bord sind Jack London, Bertha Thompson, Casey Jones, Woodie Guthrie, Sonia Delaunay, Blaise Cendrars, Ludwig Rubiner, Captain Beefheart, Wenedikt Jerofejew, Sten Nadolny und jede Menge Bluesmusiker.

Holterdipolter und ein langer, trostloser Pfiff zum Abschied. Click Clack. Die Weichen. When I hear that lonesome whistle I hang my head and cry, jammert Johnny Cash. So rattert die Eisenbahn durch den nordamerikanischen Kontinent. Güterwaggons, voll mit Hobos, mit Landstreichern, mit Wanderarbeitern, mit Abenteurern des Schienenstrangs. Iron Horse, so haben die Indianer früher die Eisenbahn angestaunt. 1869 war das transkontinentale Geleise fertig, der Osten, der Atlantik, und der Westen, der Pazifik, waren durch die Eisenbahn verbunden. Das Ereignis nannte man Wedding of the rails. Jetzt war der Kontinent erschlossen und die Reise konnte beginnen. Die Migration. Der soziale Druck entlädt sich in Flucht und die Suche anderswo. Mittels Eisenbahn. Big Railroad Blues.

1907 erschienen mehrere autobiographische Erzählungen eines gewissen Jack London unter dem Titel «The Road» als Buch. Später dann – ins Deutsche übersetzt – hiess es « Die Abenteurer des Schienenstrangs». Darin erzählt der 1876 in San Francisco geborene und 1916 am Suff gestorbene London von seiner Zeit als Tramp. Der später mit seinen Abenteuerromanen über Schiffe und Wölfe weltberühmt gewordene London war viel unterwegs, als Landstreicher und als sozialistischer Aktivist. Er beschreibt hier Solidarität und Misstrauen, Glück und Tod, vor allem aber, wie und mit welchen mörderischen Mitteln die Schaffner und Bremser der Eisenbahnen die «Schwarzfahrer» vom Zug entfernen. Oder wie die Tramps in den gutbürgerlichen Städtchen behandelt werden. Ich habe diese Geschichten einst als Elfjähriger tief beeindruckt gelesen und sie nie wieder vergessen.

In den 1930er-Jahren gab es in den Vereinigten Staaten zwischen einer halben Million und zwei Millionen Hobos, davon mindestens ein Zehntel Frauen. Hobos waren Männer und Frauen ohne festen Wohnsitz, die Arbeit suchten – im Gegensatz zu den Pennern. Es waren meist klassenbewusste Menschen, Wobblies, wie man die Mitglieder der Industrial Workers of the World nannte, es waren Sozialisten und Anarchisten, die auch der Enge des bürgerlichen Lebens entfliehen wollten.

Bertha Thompson wächst in einer anarchistischen Kommune auf und wird mit 15 Jahren zum Hobo. Bald nennt man sie nur noch Boxcar Bertha. Boxcars sind geschlossene Güterwagen mit einer Schiebetür, die sich öffnen und von innen zuhalten lässt, der beste Ort, sozusagen das Firstclass-Hotel für Hobos, in einem Zug. Bertha erzählt dem anarchistischen Arzt Ben L. Reitman von ihrem Leben und ihren Erlebnissen zwischen Eisenbahngleis und Bordell. 1937 erscheint schliesslich das Buch mit dem Titel «Sister of the Road».

Die Eisenbahn rattert aber auch durch die restliche Welt. Lange vor der Autobahn war der Schienenstrang die Verkörperung der Sehnsucht nach der unbestimmten Ferne. Die Eisenbahn fuhr zum Beispiel durch Sibirien.

Genau vor hundert Jahren, in der merkwürdig hektischen Aufbruchstimmung der künstlerischen Avantgarde Europas, kurz bevor sie in den Ersten Weltkrieg marschierte, 1913 also, macht der 26-jährige Westschweizer Frédéric Louis Sauser von sich reden. Zusammen mit der bekannten Malerin Sonia Delaunay publiziert er das erste Livre simultané, ein Buch, das aber gar keines ist, sondern ein zwei Meter langer Leporello, auf dem Blaise Cendrars drauflosdichtet und zeitgleich dazu Sonia Delauney leuchtende Farbmodulationen beisteuert. Literatur und Malerei endlich zusammen!

J’ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone

Et l’école buissonnière, dans les gares devant les trains en partance

Maintenant, j’ai fait courir tous les trains derrière moi

Bâle-Tombouctou

J’ai aussi joué aux courses à Auteuil et à Longchamp

Paris-New York

Maintenant, j’ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie

Madrid-Stockholm

Et j’ai perdu tous mes paris

Der Expressionist und Anarchist Ludwig Rubiner schreibt dazu in der Zeitschrift «Aktion»: Als mein Freund Cendrars seine Rhapsodie las, schütteten uns die Autos grauen Pariser Staub ins Fenster und aus der nahen Kaserne stammelte eine Trompete. Er las nicht von Empfindungen, sondern von Dingen. (Alles von draussen drang herein wie Fäden, die unser Denken fester in den Raum schnürten.) Eine Eisenbahnlitanei, zelebriert von schnell kreisenden Hirnen. Fährt man durch Russland? Wir stürzten eisigschnell um die Erde, durch unsere festen Länder hindurch, durch Häuser. Durch Menschen…

Das trifft es doch genau, oder?

Von Moskau nach Petuschki dauert es wohl weniger lang als durch ganz Sibirien, genau genommen, braucht heutzutage der Zug vom Kursker Bahnhof in Moskau bis nach Petuschki im Oblast Waldimir genau 2 Stunden 32 Minuten – ohne Umsteigen. Vor 50 Jahren ging das vielleicht ein bisschen länger, es blieb jedenfalls genug Zeit, um sich hemmungslos zu betrinken. Davon (und von vielerlei Trunkphantasien) handelt eines der grossartigsten Werke mit dem Schauplatz Eisenbahn, «Die Reise nach Petuschki» von Wenedikt Jerofejew. Man war sich des Verfassers nicht so ganz sicher in der Literaturgeschichte, heute gilt, dass er als Jerofejew oder Erofeev 1938 zur Welt kam und 1990 starb.

Er ist gütig. Er führt mich aus dem Leid zum Licht. Von Moskau nach Petuschki. Durch die Qualen am Kursker Bahnhof, durch die innere Reinigung in Kutschino, durch das Gefasel in Kupawna zum Licht nach Petuschki. «Durch Leid zum Licht!» wie die Deutschen sagen.

Ich fing wieder an, auf der Plattform herumzulaufen, noch erregter als vorher. Rauchte und rauchte. Da schoss ein erleuchtender Gedanke wie ein Blitz durch mein Gehirn: Was könnte ich noch trinken, um auch diesmal in Stimmung zu bleiben? Was könnte ich in Deinem Namen noch trinken?

So ein Malheur! Ich habe nichts, was Deiner würdig wäre. Kubanskaja? Das ist der reinste Scheissdreck! Rossijskaja? Es ist lächerlich, in Deiner Anwesenheit davon zu reden. Und der hochkarätige Rosé für einen Rubel siebenunddreissig?

Jerofejew schreckt vor keinem Getränk zurück und macht sich in seinen Trunkphantasien über alles lustig. Lange galt diese Reise nach Petuschki als humoristisches Meisterwerk. Bei einer Neuübersetzung durch den renommierten Experten der russischen Literatur – Peter Urban vom Kein & Aber Verlag – vor knapp zehn Jahren sollte der Text plötzlich nur noch mittels Exegese (von der bible bis zu den russischen Klassikern!) verständlich sein, d.h. es ging da auf einmal um Tiefgang und Bedeutung, statt um Suff und Unterhaltung. Nun gut, das Trinken ist eine ernsthafte Sache, einverstanden, aber doch überhaupt nichts für seriöse Literaturwisschenschafter!

Der deutsche Schriftsteller Sten Nadolny ist 1983 mit «Die Erfindung der Langsamkeit», seinem Roman über den Polarforscher Lord John Franklin, bekannt geworden. Der Lord war mit zwei Schiffen unterwegs auf der Suche nach der Nordwestpassage zwischen Arktis und Kanada und kam 1847 im ewigen Eis um. Sein Schicksal bewegte die Menschen sehr. Ein paar Jahre vor seinem Grosserfolg hat Nadolny einen eher lockeren Erstling geschrieben. «Netzkarte», so der Titel, bezieht sich auf ein Ticket der Deutschen Bundesbahnen, mit dem man einen Monat lang im ganzen Land herumreisen konnte. Genau das macht Ole Reuter, so heisst Nadolnys Protagonist. Ole will nicht Lehrer werden, dafür das Leben auf jeden Fall romantisch finden und die grosse Liebe treffen – und sowieso ein Schriftsteller werden. Mit der Netzkarte und einem Fahrtentagebuch rauscht er also auf Schienen ab in die Literatur.

Fast 20 Jahre später kam dann Nadolnys Fortsetzung unter dem Titel «Er oder ich». Ole Reuter ist wieder mit der Netzkarte unterwegs, aber auf der Flucht vor seinem Leben als erfolgreicher, fetter und versoffener Unternehmensberater. Das Gepäck ist nicht mehr leicht und die Reise ist beschwerlich, kleine Wehwehchen zwicken und zwacken. Und bei den Frauen gut anzukommen, ist vor 20 Jahren auch irgendwie einfacher gewesen. Zweimal versucht Reuter einen Selbstmord, aber der ihn begleitende Teufel und ein paar Engel verhindern das erfolgreich. Am Schluss jedenfalls verschwindet Ole Reuter zwischen seinen Aufzeichnungen und auch endgültig aus der Literatur. Mystery Train irgendwie!

PLAYLIST:

Jack London: «The Road».

Verlag Arc Manor, Rockville Maryland 2009, 119 S., USD 4.70

Ben L. Reitman: «Sister of the Road. The Autobiography of Boxcar Bertha».

Taschenbuch, 2002, sFr. 22.90.

Deutsch eventuell antiquarisch: «Boxcar Bertha. Eine Autobiographie».

Ammann Verlag, 1994

Blaise Cendrars: «Die Prosa von der transsibirischen Eisenbahn».

Lenos Verlag, Basel 1998. Zweisprachige Ausgabe mit einem Faksimile des vierfarbigen Original-Leporellos, 78 S., gebunden. Euro 18.90 / sFr. 35.-

Wenedikt Jerofejew: «Die Reise nach Petuschki». Übersetzt von Natascha Spitz.

Serie Piper, München 2004, 168 S., Euro 8.99 / sFr. 14.50

Sten Nadolny: «Er oder ich».

Serie Piper, München 2012, 272 S., Euro 9.99 / sFr. 14.90

Sten Nadolny: «Netzkarte».

Serie Piper, München 1992, 176 S., Euro 9.95 / sFr. 14.90

DAS MAGAZIN

Nobrow 8: Hysteria

Nobrow – Wunderkiste der Zeichenstile

Comic-Anthologien verkaufen sich schlecht. Brett Warnock, der Gründer des amerikanischen Comic-Verlages Top Shelf, sagte mir vor ein paar Jahren, er liebe Anthologien, aber leider seien sie kommerziell uninteressant. Und das, obwohl Top Shelf ironischerweise als Comic-Anthologie begonnen hatte.

Aber wie schwer Anthologien auch zu verkaufen sind, Künstler und ernsthafte Comic-Liebhaber möchten sie nicht missen, da gehen STRAPAZIN-Leserinnen und –Leser wohl mit mir einig. Eine gute Anthologie ist immer auch eine Wunderkiste voller zeichnerischer Überraschungen und immer auch eine Gelegenheit für den Herausgeber, bestimmte künstlerische Stile besonders hervorzuheben. Magazine wie RAW, Le cheval sans tête, Boxer, Kramers Ergot, Drozophile, Actus Tragicus, Drawn & Quarterly hatten einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der Comics, auch wenn keinem von ihnen ein langes Leben beschieden war (Ausnahmen sind Lapin, Weirdo und Zero Zero).

Das aus Grossbritannien stammende Nobrow – eine bunte Mischung grafischer Leckerbissen und der verheissungsvollste Anwärter auf die Auszeichnung als beste Comic-Anthologie in englischer Sprache – erscheint gerade zum achten Mal. Obschon es im Format etwas kleiner daherkommt als RAW, ist es dennoch gross genug, um mit seinem Umschlag – gezeichnet von Max bzw. Karine Bernadou, denn die Nr. 8 besitzt zwei Covers – den halben Couchtisch einzunehmen; inhaltlich besticht es mit visuell überraschenden und stilistisch originellen Kurzgeschichten, von Milieuschilderungen bis zu surrealen Experimenten ist alles vertreten. Die meisten der Künstler waren mir zuvor unbekannt, aber ich bin gespannt, mehr von ihnen zu sehen, vor allem von Karine Bernadou, Andrew Waugh, Dustin Harbin und Kyle Smart.

Aber halt, da gibt’s noch mehr! Schlägt man Nobrow Nr. 8 von hinten auf, betritt man eine Wunderwelt voller üppiger, randabfallender Illustrationen in stilistisch sogar noch grösserer Bandbreite als die Comics. Das Magazin – wenn man Nobrow mit seinen immerhin 128 Seiten noch so nennen darf – begann 2008 als Schaufenster für Design und Illustration, Comics kamen erst später dazu (auf www.nobrow.net erfährt man mehr über die Entstehungsgeschichte). Frühe Ausgaben, leider vergriffen und unmöglich zu bekommen, kamen noch ohne eigentliche Comic-Geschichten daher. Obwohl durchaus ein Massenprodukt, ist jedes Nobrow ein wahres Kunstobjekt, ein Kunstbuch, mit grösster Sorgfalt gedruckt. Wäre da noch der entsprechende Geruch, würde man meinen, es seien Siebdrucke.

Abgesehen vom Magazin publiziert der in London beheimatete Verlag Nobrow eine ganze Palette wunderbarer Graphic Novels und Kinderbücher, so z.B. Luke Pearsons ebenso erfolgreiche wie vergnügliche Bücher über Hilda, eine mutige junge Heldin auf abenteuerlicher Fahrt durch die nordische Folklore. Die Geschäftsstrategie des Verlegers scheint aufzugehen, bald soll eine Filiale in New York ihre Tore öffnen. Nobrow hat das Unmögliche geschafft, hervorragende Kunst-Comic-Anthologien wirtschaftlich rentabel zu machen. Bravo!

Mark Nevins

«Nobrow 8: Hysteria».

Nobrow Ltd., 128 S., Softcover, farbig,

USD 24

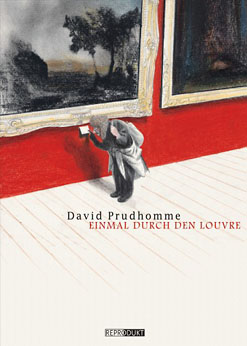

David Prudhomme: Einmal durch den Louvre

Besser als Tim und Struppi

Das Kunstmuseum Louvre war schon immer Schauplatz für Film und Literatur: Der Fantasy-Horror «Belphégor – das Phantom des Louvre», Dan Browns «Sakrileg» oder Ruppert/Mulot/Vivès’ Comic «Die grosse Odaliske» (siehe STRAPAZIN 111) haben das Pariser Museum als Schauplatz gewählt. Doch Prudhomme stellt in seiner Hommage das Kunstmuseum selbst in den Mittelpunkt bzw. seine Besucher und Bewunderer.

Hauptfigur ist das Alter-Ego des Zeichners, das mit Pelzkappe bekleidet in den unendlichen Weiten des Museums umherirrt – auf der Suche nach seiner Begleiterin. Er fühlt sich wie in einem riesigen Comic, mit einer Vielzahl von Panels in allen Grössen und Stilen, eine unendlich grosse Anzahl Leser anziehend, «besser als Tim und Struppi»! Er beobachtet die Besucher und macht witzige Gegenüberstellungen zwischen den Gemälden und ihren Betrachtern: Eine Schülergruppe schart sich um ihre Lehrerin und stellt unfreiwillig Théodore Géricaults «Das Floss der Medusa», vor dem sie stehen, nach. An der «Mona Lisa» vorbeiflanierend, fragt er sich, was Leonardo da Vincis berühmteste Dame wohl sieht, wenn sie in die glotzende Menge vor ihr schaut. Die Besucher werden vom Comic-Zeichner in ihren verschiedenen Betrachterposen karikiert, wie sie mit ihren Kameras und Mobiltelefonen die populärsten Kunstwerke einfangen. In «Einmal durch den Louvre» sind die Gemälde oft im Hintergrund, bleiben nur angedeutet. Der Zeichner setzt seinen Schwerpunkt auf die Mimik und Haltung der Besucher. Farben verwendet er nur sparsam, nämlich für die Stellen, auf die er die Aufmerksamkeit richten möchte. Daraus entsteht eine interessante Mischung aus Skizzen und ausgearbeiteten Bildern, aus farbigen Gestalten und Objekten vor schwarzweissem Hintergrund.

«Einmal durch den Louvre» ist eine geeignete Vor- und Nachbereitung für alle, welche einen Besuch im Kunstmuseum geplant haben. Vielleicht hilft das Buch auch, die Leser beim Museumsbesuch vor dem «Stendhal-Syndrom» zu bewahren, d.h. körperliche Reaktionen, die ein intensiver Kunstgenuss auslöst. Prudhommes Alter-Ego und seine Begleiterin verlieren deswegen im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf.

Giovanni Peduto

David Prudhomme: «Einmal durch den Louvre».

Reprodukt 2013, 73 S., Hardcover, farbig,

Euro 20 / sFr. 28.–

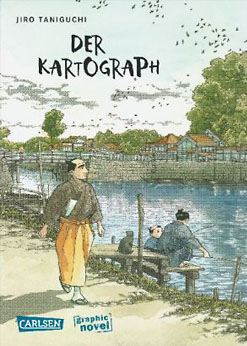

Jiro Taniguchi: Der Kartograph

Zen-Comic

Taniguchi zu lesen, kommt einer Zen-Meditation gleich: Nicht alle seiner Manga, aber einige – wie zum Beispiel die bisher im deutschsprachigen Raum verlegten «Die geheimen Gärten vom Nakano Broadway», «Der spazierende Mann» und jetzt aktuell «Der Kartograph». Auch wenn «Der Kartograph» im Unterschied zu den andern genannten Titeln in einer früheren Epoche spielt, nämlich zur Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, lässt sich auch diesmal der Protagonist durch alltägliche Situationen treiben. Neugier, Wissensdrang und ein hohes Mass an Achtsamkeit lenken die Schritte des Kartographen. Taniguchis Comic ist an eine reale Figur angelehnt, an Ino Tadataka, der die erste vollständige Karte von Japan erstellt hat und als einer der Architekten des modernen Japans gilt. Mit modernen westlichen Berechnungsmethoden vermass Tadataka die gesamte Küstenlinie und Teile des Landesinneren Japans und bestimmte Entfernungen durch das Zählen von Schritten, deren Weite er in antrainierter Genauigkeit unabhängig vom Gelände konstant halten konnte. Tadatakas Epoche war die des Edo, die Zeit des Aufbruchs der japanischen Gesellschaft, die von Malern und Holzschnitzern wie Hokusai und Hiroshige geprägt wurde, von Haiku-Dichtern wie Basho und modernen Spielarten des Theaters. «Edo aus der Sicht eines Spazierenden darzustellen, das war meine Grundidee. Dazu passte es, sich an Ino Tadataka anzulehnen, den Mann, der Japan zu Fuss vermessen hatte», so Taniguchi über seinen Comic «Der Kartograph». In einzelnen Episoden begleitet der Leser den Vermesser Japans bei seinen langen Spaziergängen und nimmt Teil an seinen philosophischen Betrachtungen, Natur- und Gesellschaftsbeobachtungen. «Der Kartograph» ist mehr als ein Comic über eine historische Figur. Taniguchi lädt den Leser auf eine sehr dezente und zurückhaltende Art dazu ein, die Sicht der Dinge zu ändern, sich wie ein Flaneur treiben zu lassen, ohne dabei ein grösseres Ziel aus den Augen zu verlieren. Und darin ist Taniguchi wahrlich ein absoluter Meister!

Matthias Schneider

Jiro Taniguchi: «Der Kartograph».

Carlsen Verlag, 215 S., Softcover, s/w,

Euro 16 / sFr. 23.30

Manuel Stahlberger: Zeug

Lohnkonto eröffnen und CHF 100.- verdienen!

Natürlich gibt es nichts, das nicht zumindest jemand sammelt. Und doch war ich überrascht, als ich das Kapitel «Sammlung» in Manuel Stahlbergers «Zeug» aufschlug: Stahlberger präsentiert seine Sammlung von Wartenummerzetteln der Poststellen St. Gallen und Brühltor. Auf 32 Seiten! Und das ist weit weniger unkomisch, als es scheint – die Gleichförmigkeit der Zettel, gekoppelt mit der refrainartigen Variation von Angeboten und Kauftipps («Ferienzeit! Wir haben die Reiseversicherung dazu!», «Jetzt aktuell: Auto-Vignette!» «Lohnkonto eröffnen und CHF 100.- verdienen» u.v.m.) entfaltet, ob Sie es glauben oder nicht, eine ganz eigene humoristische Dynamik – eine für Stahlberger typische lakonische und ohne eine wie auch immer geartete Pointe ins Unsinnige abdriftende Komik. Eine «Ready Made»-Komik sozusagen.

Die Erfolge, die Manuel Stahlberger in den vergangenen Jahren als Mundartpoet, Popmusiker, Musikkabarettist und Komiker feierte, lies-sen etwas vergessen, dass er früher auch einen Comic-Strip zeichnete, nämlich «Mäder» – dass ihm also neben all den aufgeführten Begabungen auch die zum Erzählen oder zumindest zum Nachdenken und auf jeden Fall zum Infragestellen mit Bildern geschenkt wurde. Manuel Stahlbergers Bildgeschichten sind allerdings Bildgeschichten in einem weiten, konzeptionellen, aber immer hoch amüsanten Sinn. Einen eigentlichen Plot spinnt er nur in «Ritter Karl»: In Vignetten, die an mittelalterliche Illustrationen gemahnen, metzelt und meuchelt, buhlt und wirbt sich der wackere Ritter durch das Mittelalter, bis sein Pferd in die Gegenwart und in ein Auto crasht.

Die anderen Geschichten sind nüchterner und spielen mit existierendem Bildmaterial. In «Wappen» remixt Stahlberger die Schweizer Kantonswappen, indem er Elemente aus verschiedenen Wappen zu neuen Wappen verbindet. In «Pläne» baut er mit einem Satz Legobausteinen nicht das vorgegebene Büro, sondern zunächst ein Flugzeug (!) und schliesslich ein surreales Ambiente und liefert dazu eine minutiöse Bauanleitung im klassichen Lego-Bauanleitungstil. Besonders gelungen sind die «Piktogramme», in denen er die neutralen Strichwesen, die uns gewöhnlich zu korrektem Verhalten anleiten oder gar Befehle erteilen, verballhornt, in unsinnigen Situationen vorführt und den kuriosesten Katastrophen aussetzt.

Das ist wesentlich lustiger, sinnreicher und klüger als jeder Versuch, es zu beschreiben oder gar zu erklären. «Zeug» ist eine bescheiden anmutende, tatsächlich aber geniale Fibel wider die Banalität und den Unsinn des Alltags. Lakonisch, melancholisch, scheinbar ungerührt und resigniert. Eine ihr eigenes Scheitern vornherein akzeptierende Revolte im Kleinen. Das alles lotet Stahlberger dermassen konsequent und spielerisch aus, dass man von einem nicht unangenehmen subversiven, ja sogar existenziellen Schauder erfasst wird.

Christian Gasser

Manuel Stahlberger: «Zeug»,

Typotron-Heft, Der gesunde Menschenversand, 220 S., Softcover, farbig,

Euro 21.50 / sFr. 29.–

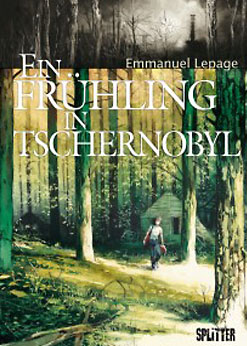

Emmanuel Lepage: Ein Frühling in Tschernobyl

Das Unsichtbare zeichnen

Es klingt etwas zynisch – «Ein Frühling in Tschernobyl». Tatsächlich ist das neue Werk von Emmanuel Lepage alles andere als zynisch: Lepage macht sich mit Kollegen auf, um rund 25 Jahre nach der Reaktor-Katastrophe die Zustände im verstrahlten Sperrgebiet um Tschernobyl zu dokumentieren, erkundet die zugewachsenen Städte, die deformierte Natur und trifft Menschen in der Umgebung. Mit diesem dokumentarischen Comic liefert Lepage ein eindrucksvolles Bild einer vergessenen Landschaft, die vom schleichenden Tod befallen ist. Dies führt allerdings zu einem Anblick, der mitnichten vom Grauen der Geschichte, dessen Konsequenzen bis in die Gegenwart reichen, gezeichnet ist.

Lepage ist bei den Expeditionen in die Sperrzone anfangs ängstlich und vorsichtig. Zunehmend reflektiert er aber seine widersprüchlichen Empfindungen in der surrealen, von Menschen entleerten Landschaft. Zum einen arbeitet er sich mühsam und für den Leser stets nachvollziehbar an der Frage ab, wie man etwas, das man nicht sieht, darstellen kann? «Wie kann ich das Unglaubwürdige vermitteln? Es bleibt nur der wissenschaftliche Kunstgriff: die Mikrosievert-Werte unter jede Zeichnung.» Denn die Gefahr ist nicht nur unsichtbar, die verstrahlte Landschaft verwandelt sich in den frühen Maitagen seiner Reise vor den Augen von Lepage zudem in eine strahlende Frühlingsfauna. Die meist in düsteren Schwarzweiss-Zeichnungen gehaltenen Zeichnungen von den Expeditionen in das Sperrgebiet und der Kontakt zu den Menschen an dessen Rande wird zunehmend von eindrucksvoll leuchtenden, grossformatigen Bildern der Frühlingslandschaft gebrochen. «Dabei bin ich in Tschernobyl», wundert sich auch der Autor.

Lepage spielt in seinen aufwändigen Zeichnungen sparsam, aber kunstvoll mit dem Farbeinsatz und erzeugt eine unwirkliche Stimmung. Die emotionalen Bilder von Emmanuel Lepage muss man Gemälde nennen. Und dennoch ist der fantastische Band eine Dokumentation des Realen. Nicht nur das Ereignis an sich und dessen Dokumentation macht «Ein Frühling in Tschernobyl» zu einem herausragenden Beispiel des Dokumentarismus, sondern vor allem die Einbindung der künstlerischen Fragestellungen, denen sich Lepage in Anbetracht der aussergewöhnlichen Situation ausgesetzt sieht, macht das grossformatige Album zu einem beispielhaften Werk des subjektiven Doku-Comics. Die Einnahmen kommen einem Projekt in der Umgebung von Tschernobyl zugute.

Christian Meyer

Emmanuel Lepage: «Ein Frühling in Tschernobyl».

Splitter, 168 S., Hardcover, farbig,

Euro 29.80 / sFr. 40.90

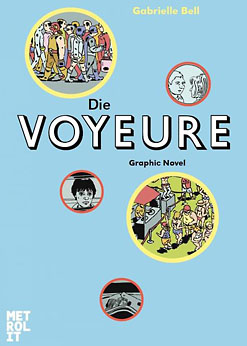

Gabrielle Bell: Die Voyeure

Ich ist ein Anderer

«Das machst du nur, damit du es in dein Tagebuch eintragen kannst, stimmt’s?», sagt Michel Gondry zu Gabrielle Bell, als diese vor seinen Augen nackt in einen südfranzösischen See springt. Die Leser werden in «Die Voyeure» der 1976 geborenen Wahl-New-Yorkerin Bell – ihrem ersten ins Deutsche übersetzten Werk – ebenso zu Voyeuren wie Gondry. Aber auch Michel Gondry, der französische Star-Regisseur, mit dem Bell für eine Weile eine Liebes- und Arbeitsbeziehung pflegte, wird den Blicken der Leser ausgesetzt, wie auch andere Freunde und Familienmitglieder – und natürlich sie selbst.

Anders als das von Bell beim Sex beobachtete Paar im Nachbarhaus aus dem Prolog von «Die Voyeure», das schliesslich den Vorhang schliesst und damit den Voyeuren auf dem Dach gegenüber die Sicht versperrt, erspart Bell ihren Lesern nichts: keine Selbstzweifel, keine Nacktheit oder Peinlichkeit. Von 2007 bis 2010 erstrecken sich die Episoden, die Bell nach Kalifornien, Tokio, Paris und Südfrankreich führen. Bell beschreibt ihre Internetsucht, Schweissausbrüche, das Treffen mit Ex-Freunden, die Probleme mit Freundinnen von Ex-Freunden, Minderwertigkeitsgefühle, die ökonomischen Probleme von Comic-Zeichnern und das Verhältnis zur eigenen dominanten Mutter: «Meine Mutter hat mir nicht beigebracht, wie man kocht, näht, sich zurechtmacht oder Jungs anspricht. Sie hat mich in die Welt geworfen, nicht Junge, nicht Mädchen, nur ein unwissendes Etwas, das seinen eigenen Weg gehen musste. Dafür bin ich ihr zutiefst dankbar.»

Das nicht Perfekte, das Zufällige wird von Bell in den Mittelpunkt gestellt, die plötzlichen Wendungen des Lebens, die kleinen Pointen des Alltags und das Glück, das jederzeit kommen und ebenso unvermutet wieder verschwinden kann. «Die Voyeure» bietet einen kurzen Einblick durch das Schlüsselloch der Generation der 30- bis 40-Jährigen, die sich in kreativen Berufen beweisen müssen, kosmopolitisch durch die Welt reisen, einsam sind und Nähe suchen, dargebracht von Bell in einem im Vergleich mit ihren früheren Werken perfektionierten Stil, reduziert und doch detailreich, surreal-verspielt, in einer wunderbar lakonischen Sprache. Unter der Überschrift «Wie meine Comcis entstehen» beschreibt sie etwa, wie sie versucht, aus ihren Träumen Material zu schöpfen, nach dem Aufwachen jedoch meist mit leeren Händen dasteht: «Dann gebe ich allen, die ich je kannte, Schuld für meine gesamten Fehler, und wenn mir bewusst wird, wie sinnlos das alles ist, spüre ich den kalten, scharfen Stich der Realität, dass ich vollkommen und total allein bin auf der Welt. Dann stolpere ich über eine Pointe, und bam, bin gerettet.» Diese Selbstironie ist in jedem Panel des Comics «Die Voyeure» zu spüren, der mit der Warnung endet, dies alles nicht zu ernst zu nehmen, denn: «Ich ist ein Anderer.»

Jonas Engelmann

Gabrielle Bell: «Die Voyeure».

Metrolit, 160 S., Hardcover, farbig,

Euro 22.99 / sFr. 34.90

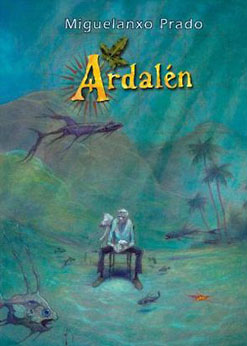

Miguelanxo Prado: Ardalén

Das Echo des Walgesangs

In einem abgelegenen Dorf in den Bergen Galiziens lebt Fidel allein mit seinen Erinnerungen. Paradox sind diese Erinnerungen und poetisch zugleich: Wenn etwa der Wind namens Ardalén vom Meer her über die Berge zieht, hört Fidel die Wale singen und schaut ihnen zu, wie sie aus den umliegenden Eukalyptuswäldern auftauchen und vorüberziehen. Mit den Menschen im Dorf hat Fidel kaum Kontakt, lieber unterhält er sich mit Figuren aus seinen Erinnerungen, zum Beispiel mit Ramón, dem Matrosen, der in einem Seesturm ums Leben kam.

Eines Tages bekommt er Besuch von Sabela, die eben eine Scheidung hinter sich hat, und ebenfalls umtrieben wird von belastenden Erinne-rungen an ihren Grossvater Francisco. Dieser war im selben Dorf wie Fidel aufgewachsen, bevor er Frau und Töchter verliess und in der Karibik anheuerte, um sich ein besseres Leben zu verdienen. Von Fidel erhofft sich Sabela, dass ihr seine Erinnerungen ein Stück Wahrheit über den Grossvater zurückgeben. Tatsächlich kann er ihr plausibel schildern, auf welchen Schiffen Francisco arbeitete, und dass er an einem Herzinfarkt starb, als er nachts eine gute Freundin besuchen wollte. Doch wie können Fidels Erinnerungen stimmen, wenn er, was alle im Dorf bezeugen, das Dorf gar nie verlassen hat? Narrt er sie mit seiner Einbildungskraft? Nach einer ersten Enttäuschung findet Sabela doch einen Zugang – sowohl zum Grossvater als auch zu Fidel.

Mit «Ardalén» legt der spanische Comic-Autor Miguelanxo Prado ein vielschichtiges und raffiniert erzähltes Werk vor, in dem zwei Menschen zwar nicht genau das finden, was sie suchen, aber ihrem Leben einen neuen Sinn abgewinnen, indem sie zueinanderfinden. Getragen von erdigen und blauen Grundtönen, hält sich Prado in «Ardalén» inhaltlich und gestalterisch an «Kreidestriche». Mit jenem melancholischen Beziehungs-Comic setzte er 1994 einen bleibenden Kontrapunkt zu seinen bissig-satirischen Alltagsgeschichten, die zuvor in der «Chronik der Unlogik» oder in «Der tägliche Wahn» veröffentlicht wurden. In «Ardalén» verbindet er nun das Melancholische mit dem Paradoxen und erzeugt so ein Wechselspiel zweier suchender Menschen, dem man jederzeit gerne folgt.

Florian Meyer

Miguelanxo Prado: «Ardalén».

Ehapa, 256 S., Hardcover, farbig,

Euro 29.99 / sFr. 41.90

Florent Silloray: Auf den Spuren Rogers

Treffen der Generationen

In einem abgelegenen Dorf in den Bergen Galiziens lebt Fidel allein mit seinen Erinnerungen. Paradox sind diese Erinnerungen und poetisch Einem Fotoalbum gleich reihen sich die Panels in Florent Sillorays autobiographischem Comic «Auf den Spuren Rogers» aneinander; alte, vergilbte Bilder werden abgelöst von aktuelleren. Zwei Zeitebenen, zwei Perspektiven, eine Familiengeschichte. Als der Grossvater Roger stirbt, wird sein Enkel Florent mit einer bislang unbekannten Seite an ihm konfrontiert: «Während meiner gesamten Kindheit hat mir Opa nie vom Krieg erzählt, in keinem der langen Momente, die ich mit ihm verbringen durfte.»

Tagebuchaufzeichnungen und Fotos des Grossvaters, die Florent und seine Mutter nach der Trauerfeier sichten, stellen den Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung des Enkels mit dem Schweigen Rogers dar. Im September 1939 setzen die Notizen ein, beschreiben das Warten auf die Deutschen, auf den Kriegseinsatz, die öden zu verrichtenden Arbeiten und schliesslich den 10. Mai 1940: «Roger, es geht los. Die Deutschen haben Belgien angegriffen», wird der Grossvater aus dem Bett gescheucht. Der Beginn einer langen Odyssee: Die Kapitulation Frankreichs erlebt Roger in deutscher Kriegsgefangenschaft; am 15. Mai ergibt er sich, nachdem sein Freund Cotten bei einem Schusswechsel schwer verletzt wurde. Im Juni 1940, als das Waffenstillstandabkommen zwischen Frankreich und Deutschland in Kraft tritt, leistet Roger bereits Zwangsarbeit im «Stalag IV B», einem Kriegsgefangenenlager bei Leipzig. Konfrontiert mit Unterernährung, Krankheiten und prügelnden deutschen Soldaten, führt er sein Tagebuch fort und beschreibt detailliert den Alltag als Kriegsgefangener in Deutschland.

Sein Enkel Florent begibt sich auf die Suche nach den Spuren dieser historischen Orte, um ihnen den Zahn des Vergangenen zu ziehen: Wichtig scheint dem Zeichner zu sein, die Wirkmächtigkeit der Vergangenheit in der Gegenwart zu zeigen. Einerseits für seine Familie: das Schweigen des Grossvaters, das Verschweigen der erlebten Grausamkeiten, wie etwa dem Transport im Viehwagen von Frankreich nach Deutschland. Andererseits für die Gesellschaft: das Misstrauen, das Florent in Ostdeutschland während seiner Spurensuche begegnet, Neonaziparolen auf Brückenpfeilern in Torgau. Ein in jeder Hinsicht wichtiges Dokument – sowohl Florents Comic, der die Geschichte in die Gegenwart überführt, wie auch die Aufzeichnungen Rogers, was auch Wolfgang Oleschinski, Leiter des Dokumentations- und Informationszentrum Torgau, bestätigt, als der Zeichner ihn im Laufe der Recherche aufsucht: «Mit einem Lächeln erklärt er mir, er habe während seiner Karriere nur ein einziges Mal eine Quellensammlung von solch einem historischen Wert präsentiert bekommen.» Florent Silloray gelingt es, in seinem behutsamen Umgang mit den Quellen das Schweigen des Grossvaters in Bilder zu fassen und die Notizen lebendig werden zu lassen.

Jonas Engelmann

Florent Silloray: «Auf den Spuren Rogers».

avant-verlag, 106 S., Hardcover, farbig,

Euro 24.95 / sFr. 34.10

Paco Roca: Kopf in den Wolken

Ein langer Abschied

Die Geschichte beginnt mit einem Paukenschlag. Danach folgen, schleichend und doch verschmitzt, Leere und Tod: Einst leitete Emilio eine Bank. Heute leidet er unter Alzheimer. Sein Sohn kommt mit dem vergesslichen Vater nicht mehr klar und bringt ihn ins Altersheim. Im Heim trifft Emilio auf eine andere Welt: Es ist eine geschlossene Welt, in die junge und arbeitende Menschen nur selten eintreten, und es ist eine Welt, in der die Komik und die Tragik des Lebens auf manchmal merkwürdige Weise zusammentreffen. Es ist eine Welt, die zugleich herzlich und langweilig ist, die mit dem Tod vor Augen bedrohlich wirkt. Vergessen ist in dieser Welt omnipräsent.

Auch wenn ihn sein Sohn nicht mehr besucht, ist Emilio nicht allein. Miguel, mit dem er das Zimmer teilt, macht ihn mit den Menschen im Heim vertraut: Da ist zum Beispiel Juan, der früher Radiosprecher war, heute aber nur noch nachspricht, was andere vorsagen. Da ist Carmencita, die beim Spazieren Angst hat, dass Marsmenschen sie entführen. Auch Doña Rosario, die sich auf einer Reise im Orient-Express nach Istanbul wähnt, ist hier anzutreffen, oder Pellicer, der allen, die es nicht wissen wollen, erzählt, wie er einst an den spanischen Leichtathletikmeisterschaften Bronze gewann. Und da ist Emilio selbst, der als Folge seiner Krankheit langsam, aber sicher den Kontakt zur Gegenwart verliert.

Es geht ums Altwerden und um den Umgang mit Demenz in Paco Rocas preisgekrönter Graphic Novel «Kopf in den Wolken». Sachte tastet sich der 1969 in Valencia geborene spanische Zeichner an die Alzheimer-Thematik heran: Das Schöne an der eigentlich schrecklichen Geschichte ist, dass Roca nicht das Sterben thematisiert, sondern aufzeigt, wie Menschen ihren letzten Lebensabschnitt angehen, wie sie ein letztes Mal neue Freundschaften schliessen und sich noch einmal eine kleine Freiheit herausnehmen, schelmisch eine Konvention zu übertreten, wenn diese dem Verhalten zu enge Grenzen setzt. Man schmunzelt beim Lesen hie und da, aber man lacht dabei nicht aus vollem Hals, schliesslich weiss man nicht, wie es einem selbst im Alter ergehen wird.

Mit seiner stillen, elegant gezeichneten und doch intensiven Auseinandersetzung mit dem Leben in Altersheimen schafft Roca einen feinen und wertvollen Beitrag zum besseren Verständnis des Alterns in einer älter werdenden Gesellschaft.

Florian Meyer

Paco Roca: «Kopf in den Wolken».

Reprodukt, 104 S., Softcover, farbig,

Euro 18 / sFr. 26.90

Michael Meier: Das Inferno

Spassiger Höllentrip

Comic-Adaptionen von Literaturklassikern bieten die Möglichkeit, altes Material in neuer Form darzustellen, neue Blickwinkel zu erforschen und vor allem einen schriftlichen Text zu visualisieren. Dantes «Göttliche Komödie» aus dem 14. Jahrhundert hat sich insbesondere wegen den akribisch beschriebenen Höllenqualen des «Inferno» immer wieder für grafische Darstellungen angeboten: Bereits die ersten Fassungen sind mit Illustrationen versehen, später werden einzelne Szenen aus dem Kontext des Epos gegriffen und als eigene Werke bekannt, wie die Gemälde von Botticelli und Salvador Dalì oder Gustave Dorés Radierungen. Auch Comic-Künstler und Illustratoren haben sich mit Eigeninterpretationen Dantes Höllenfahrt gewidmet, so zum Beispiel Gary Panter («Jimbo’s Inferno») oder die an Gustave Dorés angelehnten Illustrationen von Sandow Birk («Dante’s Divine Comedy»), der die beiden Hauptfiguren Dante und den Dichter Vergil in ein infernales Los Angeles wandern lässt (mehr zum Thema siehe STRAPAZIN Nr. 84).

Auch der deutsche Illustrator und Comic-Zeichner Michael Meier hat sich an das Werk herangewagt. In «Das Inferno», das zwar schon letztes Jahr herauskam, dieses Jahr aber in einer zweiten Auflage erschienen ist, wird Dantes Wanderung durchs Jenseits relativ detailgetreu nacherzählt, einzig die Motive und Interpretationen sind der Neuzeit angepasst: Hier ist Dante ein bärtiger Hipster, der auf dem Weg durch die neun Höllenkreise sowohl auf Sünder und Höllenkrea-turen trifft, die schon im Originaltext vorkommen (Giordano Bruno, Medusa), als auch auf solche aus der Gegenwart (Berlusconi, Pinochet, Hitler oder auf einen asiatischen Louis-Vuitton-Fälscher). Dantes Konzept des «Contrapasso» – d.h. die Strafe in der Hölle entspricht entweder direkt der Sünde oder ist ihr genaues Gegenteil – setzt Meier mit Beispielen aus der Gegenwart um. So werden etwa bedenkenlose Schlemmer mit der Teilnahme an einer ewigen Koch-Show gefoltert. Das ist zwar nicht ohne Humor und passt zum rasanten Ton und dem Comic-Strip-Aufbau (das Buch wurde ursprünglich in der Frankfurter Rundschau über ein Jahr seriell publiziert), sehr einfallsreich ist es aber nicht. Das Buch fühlt sich nicht wie eine innovative Eigeninterpretation an (wie es zum Beispiel dem Kollegen Flix mit «Don Quijote» oder «Faust» gelungen ist), obwohl es zeichnerisch und technisch sehr elegant und gut gestaltet daherkommt. Vielleicht hat sich der Autor zu fest auf den Begriff «Commedia» fixiert, mit dem der italienische Dichter zwar seine drei Bücher – Inferno, Purgatorium und Paradies – zusammenfasst, welcher jedoch nicht als eigentliche «Komödie» zu verstehen ist, sondern als eine Geschichte mit glücklichem Ende.

Giovanni Peduto

Michael Meier: «Das Inferno».

Rotopolpress, 135 S., Softcover, farbig,

Euro 19 / sFr. 27.50

Murmel Comics #38: Brille

Von Hipstern und Brillenschlangen

Seit 1999 bringt Murmel Comics aus Wien durchschnittlich drei Mal pro Jahr eine kleine Comic-Anthologie heraus. Das Thema der Geschichten ist jeweils vorgegeben, es gab beispielsweise schon die Hefte «Meer», «Lügen», Geschwister» oder «Auf dem Land». Alles Weitere ist den Künstlern überlassen: Wie sie das Thema verstehen, mit welchen Mitteln sie es umsetzen und wie lang der Beitrag ist. Das Besondere dabei ist, dass keine Qualitätskontrolle stattfindet, sondern es wird veröffentlicht, was eingesendet wird. Das Ergebnis ist ein A5-Heft in Schwarzweiss, das früher noch kopiert wurde, mittlerweile aber digital gedruckt wird.

Die letzte Ausgabe, Nummer 38, widmet sich der «Brille». 28 Zeichner haben sich beteiligt, wobei sich die unterschiedlichsten Herangehensweisen zeigen. Die meisten haben das Thema wörtlich aufgegriffen. So werden viele persönliche Geschichten erzählt; es wird über die Veränderung der Brillen-Mode nachgedacht, bis hin zur Wiederentdeckung der Hornbrille durch die Hipster-Mode. Einige Arbeiten haben aber auch symbolischen oder abstrakten Charakter, angefangen beim Blick durch die rosarote Brille über die Brillenschlange bis zur Klobrille, wobei es vorkommen kann, dass sich der Inhalt hie und da auch mal nur schwer erschliessen lässt. Umgesetzt wurde das alles in mehr oder weniger klassischen Comic-Strips, teils auch in einseitigen Bildern, zuweilen wurde auch mit Fotos und Collage-Techniken gearbeitet. Auf jeden Fall hat man hier ein Heft in der Hand, das – randvoll mit verschiedenartigen Stilen – grösstenteils sehr vergnüglich und durchgehend spannend ist. Überhaupt kann man diese Anthologie-Reihe nur als grundsympathisch bezeichnen. Lesern wird hier die Möglichkeit gegeben, weniger bekannte Comic-Zeichner kennenzulernen, und gleichzeitig wird Zeichnern eine Plattform für Veröffentlichungen geboten.

Bestellen kann man die Hefte direkt bei Murmel Comics unter www.murmel-comics.org. Interessierte Zeichner finden hier auch das Thema des nächsten Hefts sowie den Kontakt für die Einsendung.

Jan Westenfelder

«Murmel Comics #38: Brille».

Murmel Comics, 68 S., Softcover, s/w,

Euro 7 (inkl. Versandkosten)

Das Tolle Heft 39, Henning Wagenbreth: Honky Zombie Tonk

Back to the roots

Wer hätte jemals gedacht, dass eine Musikkultur, die in verruchten Bars und im Rotlichtmilieu entstanden ist, heutzutage vorwiegend von einem elitären und intellektuellen Publikum gehört wird? Kein Musikstil hat eine solch gesellschaftliche Anerkennung erfahren wie der Jazz, der inzwischen zum festen Kulturgut des Bildungsbürgertums gehört. Henning Wagenbreth hat nun mit «Honky Zombie Tonk» einigen der schräg-sten und skurrilsten Protagonisten der frühen wilden Jazz-Zeit ein liebe- und kraftvolles Denkmal gesetzt.

In New Orleans ging zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Jazz aus verschiedensten Musikkulturen hervor, aus den Spirituals und dem Blues von Kreolen und ehemaligen Sklaven, die sich in den Sümpfen versteckt hielten, aus der Cajun-Musik und der europäischen Brass- und Orchestermusik. Zahlreiche Mythen ranken sich um die Musiker der ersten Generation, deren Sex-Drugs-and-Jazz-Geschichten über die darauffolgenden Jahrzehnte rein gewaschen wurden. Als langjähriger Fan und Liebhaber des Jazz, hat sich Wagenbreth in die einschlägige Literatur über New Orleans eingearbeitet und bekannten sowie weniger bekannten Figuren des Jazz seine Hommage in Form von ganzseitigen Illustrationen und vierzeiligen Reimen gezollt. Nicht nur Grössen wie Sidney Bechet und Louis Armstrong finden darin Erwähnung, sondern auch Musiker wie der Kornettist Freddie Keppard, der aus Sorge, dass seine Nummern gestohlen werden könnten, beim Spiel seine Hände unter einem Tuch versteckte. Deswegen existieren auch keine Aufnahmen von ihm.

Aber auch besondere Orte des Jazz illustriert Wagenbreth, etwa die Funky Butt Hall, einen legendären Club, in den man nicht unbewaffnet ging, der später in eine Kirche umgewandelt wurde. Oder die berühmt-berüchtigte Smoky Row Street, in der Prostituierte wie Kidney-Foot-Jenny und Fightin’ Mary ihren Freiern auch mal Kautabaksaft in die Augen spuckten, um dann die kurzzeitig Sehbehinderten mit einem Baseballschläger bewusstlos zu schlagen und sie auszurauben. Die Ursprünge des Jazz sind ebenso laut und wild bzw. farbenfroh und originär wie Wagenbreths Illustrationen. «Honky Zombie Tonk» macht viel Spass und gute Laune, vor allem aber grosse Lust, sich intensiv mit den Biografien dieser schrägen Typen der Jazzgeschichte zu beschäftigen und die alten Scheiben wieder einmal hervorzukramen. Ein weiteres Highlight der Tollen-Heft-Reihe, zu der man sich den dazugehörigen Soundtrack regelrecht herbeisehnt. Grossartig!

Matthias Schneider

Das Tolle Heft 39, Henning Wagenbreth: «Honky Zombie Tonk».

Edition Büchergilde, Softcover, 32 S., Original-Flachdruckgrafiken in vier Sonderfarben,

Euro 16.90 / sFr. 21.15

Andreas Eikenroth: Die Schönheit des Scheiterns

Liebeskummer, Bier und Rock ’n’ Roll

So ganz stimmt es nicht, was auf der Website von Edition 52 über «Die Kunst des Scheiterns» zu lesen ist: Dies ist nämlich nicht die erste Graphic Novel von Andreas Eikenroth, sondern nur die erste, die bei einem Verlag erscheint. Seine vorherigen Werke veröffentlichte Eikenroth im Eigenverlag, wie zuletzt 2007 «Tage wie Blei». Ansonsten zeichnete und zeichnet der Giessener Strips für diverse Comic-Magazine und Zeitungen und war auch Mitbegründer des Comic-Labels PonyXPress. Ausserdem veröffentlicht er einmal pro Woche den Strip «Gelle Giessen» in seinem Blog, wo bereits auch ein Teil von «Die Kunst des Scheiterns» zu sehen war.

Erzählt wird eine Episode aus dem Leben von Paul, der Sänger in einer Rock-Band ist, gerne mal einen über den Durst trinkt und ansonsten einfach ein bisschen vor sich hin lebt. Die Handlung setzt kurz vor dem ersten Konzert der Band ein, und nicht genug, dass Paul zu diesem Zeitpunkt sowieso schon sehr nervös ist, verliebt er sich auch noch Hals über Kopf in die neue WG-Mitbewohnerin seines Gitarristen. Die wiederum ist einen halben Kopf grösser als er und studiert Kunst, womit Paul nicht wirklich viel anfangen kann. Fast wichtiger als die eigentliche Handlung aber sind die amüsanten Anekdoten, die sich durch den ganzen Band ziehen. Die diversen Kneipenbesuche, die bierseligen Gespräche mit Freunden und auch die Figur Paul selbst und seine Einstellung zum Leben lassen einen dabei immer wieder an einen Giessener «Herr Lehmann» denken. Am Ende stellt man jedenfalls fest: Eigentlich geht es hier gar nicht primär um Lampenfieber oder Liebeskummer, sondern vor allem um Freundschaft.

Sicher bietet Eikenroth hier alles andere als ein tiefschürfendes Drama. Dafür ist «Die Schönheit des Scheiterns» angenehm locker und witzig erzählt und lebt von seinen realistischen und liebenswerten Charakteren. Spass machen auch die schwungvollen Zeichnungen. Die Figuren mit ihren runden Köpfen und ihrer ausdrucksstarken Mimik wirken oft etwas verschoben, etwa indem ein Auge auch mal leicht über den Kopf hinausreicht oder sich über einer Haarsträhne befindet, was ihnen einen ganz besonderen Charme verleiht. Lediglich der Schluss der Geschichte wirkt etwas abrupt und konstruiert. Ich weiss nicht, wie es anderen Lesern geht, aber ich hätte gerne eine Fortsetzung!

Jan Westenfelder

Andreas Eikenroth: «Die Schönheit des Scheiterns».

Edition 52, 106 S., Softcover, s/w,

Euro 12 / sFr. 18.–

Nicolas Mahler: Gedichte /: Der Mann ohne Eigenschaften – Mahler nach Robert Musil

.

.

Die Eigenschaften der Poesie

Robert Musils «Der Mann ohne Eigenschaften»: Ausgerechnet dieses Schwergewicht hat Nicolas Mahler nach Thomas Bernhards «Alte Meister» und H. C. Artmanns «Frankenstein in Sussex» als dritte Vorlage für eine Literaturadaption gewählt. Den Klassiker, den jeder kennt, aber nur wenige gelesen haben, leider. Dem schafft Nicolas Mahler mit seiner Umsetzung keine echte Abhilfe. Zum Glück. Im Gegensatz zu den meisten «Illustrierten Klassikern», die derzeit wieder Hochkonjunktur haben, ist Mahlers «Der Mann ohne Eigenschaften» keine Zusammenfassung für Lesefaule, sondern eine respektlos reduzierte und höchst eigenwillige Interpretation.

Aus Musils 1000 sprachgewaltigen Bleiwüsten destilliert Mahler gerade einmal 150, über weite Strecken wortlose Comic-Seiten.

Konsequent kappt und verdichtet er Handlungsstränge und entlässt überzähliges Personal bzw. führt jeweils mehrere Figuren in einer einzigen zusammen. So gelingt Mahler trotz Kürze, Reduktion und des bewussten Verzichts auf Musils stilistische Brillanz das Kunststück, die wesentlichen Aussagen und vor allem den oft unterschätzten Humor Musils auf kongeniale Weise zu transportieren. Mahlers «Der Mann ohne Eigenschaften» ersetzt das Original nicht, aber es erlaubt dem Leser, Musils kanonisierten Wälzer neu zu entdecken.

Noch reduzierter ist Mahlers schmucker Band «Gedichte», der im Insel Verlag erschienen ist. Gedichte? Ja, Gedichte. Wobei sich der Leser mit Fug und Recht die Frage stellen darf, ob das, was Mahler uns hier vorlegt, tatsächlich Gedichte sind. Fehlen nicht Sprache und Verse, um dieser Gattung anzugehören? Gewiss. Aber da Mahlers «Gedichte» weder als Comics (keine Bildfolgen) noch als Cartoons (keine eindeutigen Gags) taugen, sollten wir den vom Autor gewählten, durchaus prätentiös anmutenden Gattungsbegriff «Gedichte» zunächst mal akzeptieren.

In «Gedichte» erzählt Mahler weder Geschichten noch Witze, sondern beschwört oder reflektiert auf kürzestem Raum eine Idee oder ein Gefühl. Es sind die «grossen» Themen von der Geburt bis zum Tod, die er, in Begriffspaaren geordnet, miteinander konfrontiert (Gegenwart/Zukunft, Streben/Erfolg, Himmel/Hölle) und in «kleine», immer überraschende, überaus zutreffende und stets viele Assoziationen auslösende Bilder fasst. Die Uneindeutigkeit ist eine Qualität; Mahlers Gedichte entfalten ihre Wirkung und Bedeutung im Kopf des Betrachters. Wie jede echte Poesie.

Mahlers «Gedichte» sind also tatsächlich Gedichte. Und auch Philosophie. Tiefsinnig, humorvoll und ein Quäntchen selbstironisch. Das ist kein Widerspruch mehr, auch in deutscher Sprache nicht. Dank Nicolas Mahler.

Christian Gasser

Nicolas Mahler: «Gedichte»,

Insel Verlag, 96 S., gebunden, s/w,

Euro 13.95 / sFr. ca. 20.50

Nicolas Mahler: «Der Mann ohne Eigenschaften – Mahler nach Robert Musil»,

Suhrkamp Verlag, 156 S., Klappenbroschur, farbig,

Euro ca. 18.99 / sFr. ca. 27.50

Ausstellung: «Nicolas Mahler: Wer alles liest, hat nichts begriffen» (29.11.2013 – 23.3.2014, Karikaturmuseum Krems, Infos unter

www.karikaturmuseum.at)

Ch. Perrissin & Tom Tirabosco: Kongo – Joseph Conrads Reise ins Herz der Finsternis

Im Herzen des Grauens

Joseph Conrads «Herz der Finsternis» wurde vielfach adaptiert. Am bekanntesten ist sicherlich Francis Ford Coppolas Übertragung des Stoffs aus der Zeit der Kolonialisierung auf den Vietnamkrieg in «Apocalypse Now». Zuletzt nutzte Ulrich Köhler den Stoff, um in seinem Film «Schlafkrankheit» einen Entwicklungshelfer dabei zu beobachten, wie er sich in der Fremde wandelt und sich schliesslich in ihr verliert. Christian Perrissin und Tom Tirabosco erzählen nun von Conrads Reise in den Kongo, ohne Handlungsort oder -zeit zu wechseln. «Kongo» ist keine Allegorie, sondern eine echte Adaption von Joseph Conrads Erzählung «Herz der Finsternis» aus dem Jahr 1902, in der er von seiner Reise in den Kongo im Jahr 1890 berichtete. Mit den besten Absichten ging er dorthin, um die Situation der schwarzen Bevölkerung zu verbessern. Zwar stecken in diesem Ansatz ein paar kolonialistische Fehleinschätzungen, diese sind aber im Vergleich zu den von Weissen dort verübten Schandtaten, welche Conrad miterleben musste, zu vernachlässigen und zeithistorisch entschuldbar. Conrad zerbrach fast an dem Unrecht, mit dem er konfrontiert wurde. Und er litt auch darunter, zu spät erkannt zu haben, Teil des Problems zu sein. Nach der Reise wurde Conrad Schriftsteller und widmete sich vor allem dem Kampf gegen den Kolonialismus.

Tirabosco hat in den Bänden «Im Dunkeln» und «Das Ende der Welt» zusammen mit Pierre Wazem fantastische Endzeitszenarien kreiert. Seine Bilder für «Kongo» sind stilistisch ähnlich, im Vergleich aber viel weniger apokalyptisch. Dabei verlangt der Stoff geradezu nach irrlichternden Trips. Immerhin: Wenn Conrad im Malariafieber liegt, klingen solche freieren Erzählformen an. Im Gegenzug vermag das Künstlerduo Perrissin und Tirabosco allerdings mit seinem nüchternen Realismus die Gräueltaten der Kolonialisten wirkungsvoll anzudeuten. Für das tatsächliche Ausmass des Grauens hingegen gibt es wahrscheinlich keine adäquaten Bilder.

Christian Meyer

Christian Perrissin & Tom Tirabosco: «Kongo – Joseph Conrads Reise ins Herz der Finsternis».

avant verlag, 176 S., Hardcover, s/w,

Euro 24.95 / sFr. 35.50

Kurz und Gut

von Christian Meyer

Lob, Rochette, Legrand: Schneekreuzer».

Jacoby & Stuart, 272 S., Hardcover, s/w, Euro 29 / sFr. 39.90

«Ausgeliefert» schildert eindrucksvoll die Nöte einer Heranwachsenden. Geneviève Castrée erzählt von ihrem emotionalen Chaos als Kind und Jugendliche zwischen ihren getrennt lebenden Eltern, von der emotionalen Erpressung durch die Mutter und der Aggression des Stiefvaters. Und schliesslich schildert sie ihren langsamen Weg der Emanzipation von den Erwachsenen bis hin zu dem Augenblick, an dem sie selber erwachsen wird. Eine berührende Coming-of-Age-Geschichte.

Geneviève Castrée: «Ausgeliefert».

Reprodukt, 80 S., Softcover, s/w, Euro 16 / sFr. 23.50

Junji Itos «Uzumaki» wurde längst verfilmt, aber erst jetzt erscheint der Horror-Manga auf Deutsch und man kann beeindruckt feststellen, dass er in Sachen Grauen der nicht ganz überzeugenden Verfilmung aus dem Jahr 2000 in keiner Weise nachsteht. Die Geschichten um Menschen in einer Kleinstadt, die von der Form der Spirale besessen sind und daran fantasievoll zu Grunde gehen, ist nicht umsonst erst ab 16 Jahren empfohlen. Albtraumhafte Wahnbilder entwachsen aus jeder Ecke des von Ito geschilderten japanischen Alltags um zwei Teenager. Zwei weitere Bände sollen folgen.

Junji Ito: «Uzumaki».

Carlsen, 208 S., Softcover, s/w, Euro 7.95 / sFr. 11.90

Guy Delisle ist vor allem bekannt durch seine Berichte aus «Pjöngjang», «Shenzen», «Jerusalem» und «Birma». Mit den «Louis»-Comics hat er dialogfreie Ausflüge in die Welt der Kinder gemacht. Nun legt er mit «Ratgeber für schlechte Väter» einen Band mit kurzen Geschichten aus seinem Alltag als Vater vor, in denen er mit schwarzem Humor von seinen pädagogischen Unzulänglichkeiten erzählt. Ein zeichnerisch schneller, aber sehr lustiger Wurf.

Guy Delisle: «Ratgeber für schlechte Väter».

Reprodukt, 192 S., Softcover, s/w, Euro 12 / sFr. 19.90

Daniel Clowes, «Der Todesstrahl» erzählt von dem Aussenseiter Andy, der entdeckt, dass er durch Nikotin Superkräfte erlangt. Zusammen mit seinem Freund Louie erkundet er die neuen Fähigkeiten, weiss aber nicht so recht, wie er damit umgehen soll. Die Titel gebende Strahlenkanone führt schliesslich zur Katastrophe. Clowes («Ghostworld») erzählt wie gewohnt nüchtern vom deprimierend ziellosen Leben seines Protagonisten. Formal hingegen ist die Geschichte höchst kunstvoll erzählt, spielt mit Verweisen auf das Superheldengenre und die Popkulturgeschichte und wechselt die Erzählperspektive auf abenteuerliche, aber immer die Erzählung stützende Weise. Grossartig!

Daniel Clowes: «Der Todesstrahl».

Reprodukt, 48 S., Hardcover, farbig, Euro 20 / sFr. 28.90

Auch Olivier Kugler zeigt mit seinem Debüt «Mit dem Elefantendoktor in Laos» einen aussergewöhnlichen Stilwillen. Wie er die Panels auflöst und mittels Überlagerungen und Transparenz ganzseitigen Bildern eine Zeitebene einschiebt, ist schon toll. Mit der Geschichte über seine Erlebnisse bei der Organisation Elefantasia entführt er uns zu den Arbeitselefanten in die abgelegenen Gegenden von Laos und liefert einen seltenen Einblick in die Welt der Holzfäller-Camps.

Olivier Kugler: «Mit dem Elefantendoktor in Laos».

Edition Moderne, 48 S., Hardcover, farbig, Euro 19.80 / sFr. 28.-

Nach einem Konzeptalbum und einem Film hat Neil Young nun auch einen Comic seiner Hippie-Fabel «Greendale» veröffentlicht: Sun entdeckt, dass sie wie ihre Mutter und Grossmutter eine besondere Beziehung zur Natur hat. Ihre Kräfte werden herausgefordert, als ein diabolischer Fremder mit Mundharmonika – zeichnerisch Neil Young nachempfunden – in die Kleinstadt Greendale kommt. Gut gemeint und trotzdem gut! Zwar geht hier mitunter plakativer Hippie-Kitsch mit dem Autor und seinen Umsetzern etwas durch. Aber insgesamt ist «Greendale» eine durch und durch sympathische und spannende Geschichte über die Gewalt gegen und die Kräfte der Natur.

Auch die Trilogie «Der Marsch der Krabben» von Arthur de Pin beschäftigt sich mit dem ökologischen Gleichgewicht. Die sogenannte Quadratische Krabbe in der Gironde-Mündung kann nur auf einer Linie laufen, ein Kurven scheint ihr unmöglich. Bis eine Krabbe eines Tages genau das macht – ihren Kurs ändert und damit für grossen Aufruhr in der Unterwasserwelt sorgt. Im gerade erschienenen zweiten Band «Das Krabbenimperium» artet die neue Ideologie zum Machtkampf aus. Eine ungewöhnliche Parabel über die Freiheit des Geistes.

Young, Dyshart, Chiang: «Greendale».

Panini, 160 S., Hardcover, farbig, Euro 24.90 / sFr. 35.50

Arthur de Pin: «Der Marsch der Krabben».

Splitter, 112 S., Hardcover, farbig, Euro 19.80 / sFr. 28.50

Alexander von Knorre legt mit seinem Debüt eine Dokumentation seines freiwilligen sozialen Jahres in einem rumänischen Waisenhaus vor. «Hinter den sieben Burgen» entführt uns in schlichten, fast karikaturhaften Skizzen in einen entlegenen Landstrich, der von der Zeit vergessen scheint. Ein befremdlicher Einblick, in den immer wieder Momente deutscher Geschichte aufblitzen.

Alexander von Knorre: «Hinter den sieben Burgen».

JaJa Verlag, 168 S., Softcover, s/w, Euro 20 / sFr. ca. 30.-

Der argentinische Tangosänger «Carlos Gardel» starb 1935 bei einem Flugzeugunglück. Sein Ruhm geht auf seine grossartige Stimme zurück, die in mehr als 700 Stücken und mehreren Spielfilmen erklang. In extremen Schwarzweiss-Kontrasten erzählen der Zeichner José Muñoz und der Autor Carlos Sampayo ihre ganz eigene Geschichte des Sängers, in der sie die gesellschaftlichen Hintergründe zu einem Bild Argentiniens der 1920er- und 1930er-Jahre verdichten.

José Muñoz & Carlos Sampayo: «Carlos Gardel».

Reprodukt, 128 S., Softcover, s/w, Euro 20 / sFr. 28.90

Kunst im Comic: Brecht Vandenbroucke erzählt in «White Cube» von zwei Glatzköpfen, die aussehen wie Zwillinge und bei ihren Museumsbesuchen allerlei Schabernack anstellen. Das machen sie mitunter absichtlich humorvoll, dann gezielt bösartig und manchmal aus Unbedachtheit oder Ahnungslosigkeit. Vanderbroucke spielt fantasievoll haarsträubend mit Klischees aus dem Kunstbetrieb ebenso wie mit Klischees des tumben Unverständnisses. Mit dabei: Abramovic, Clark, Duchamp, Picasso, Michelangelo, Warhol, van Gogh, Shrigley, Leger, Bottichelli, Hirst und Charles Burnes. Eine Picasso-Biografie von Julie Birmant und Clément Oubrerie hat Reprodukt eben herausgebracht. Der erste Teil – «Max Jacob» – der wunderschön gezeichneten und kolorierten Serie «Pablo» erzählt fantasievoll und kühn von den frühen, turbulenten Jahren des noch unbekannten Malers in Paris.

Brecht Vandenbroucke: «White Cube».

avant verlag, 64 S., Hardcover, farbig, Euro 19.95 / sFr 28.50

Julie Birmant & Clément Oubrerie: «Pablo – Max Jacob».

Reprodukt, 84 S., Softcover, farbig, Euro 20 / sFr. 28.90

Henning Wagenbreths «Plastic Dog»-Serie entstand zur Jahrtausendwende für – so hiess das damals – Taschencomputer. Später erschienen die Stories auf zeit.de und in Print. Nun veröffentlicht der Verlag Metrolit eine Sammlung von 24 grob-pixeligen One-Pagern betont anachronistisch als dick kartoniertes Buch. Die Geschichten über die digitale Zukunft wirken indes sehr aktuell, und die lustvollen Horrorszenarien haben nichts von ihrem schwarzen Humor eingebüsst.

Henning Wagenbreth: Plastic Dog».

Metrolit, 24 S., Hardcover, farbig, Euro 19.99 / sFr. 29.90

Biografien

>>>

Atak

*1967 in Frankfurt/Oder.

Bürgerlicher Name: Georg Barber. Lebt und arbeitet als Künstler und Comiczeichner in Berlin. 1989 gründete er gemeinsam mit CX Huth, Peter Bauer und Holger Lau die Comicgruppe «Renate», die das gleichnamige Magazin herausgab. Er ist Dozent für Illustration an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle. Seit 2004 ist er Mitglied im AGI «Alliance Graphique Internationale». Von ihm ist im Verlag Antje Kunstmann gerade erst das wunderschöne Buch «Der Garten» erschienen.

www.fcatak.de

Chihoi

*1977 in Hong Kong.

Er studierte zuerst Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Ab 1996 veröffentlicht er als Autodidakt Comics und Zeichnungen und wird Teil der legendären Comic-Gruppe «Cockroach», nach deren Ableben er «Springrolllll» gründet. Seine Comics sind ins Italienische, Französische und Englische übersetzt.

www.chihoi.net

Christophe Badoux

*1964 in Kentucky.

Lebt und arbeitet in Zürich. Sein letztes Buch «Per Fahrrad durch die Galaxis» erschien 2012 im Verlag Edition Moderne. Ebenfalls letztes Jahr war er mit Mitherausgeber von STRAPAZIN Nummer 109 zum Thema «Reading Visuals».

www.strapazin.ch/badoux

Wolfgang Bortlik

*1952 in München.

Seit 2005 in Riehen bei Basel wohnhaft, verheiratet, Vater dreier Kinder und als Hausmann tätig. Neben Büchern, Kolumnen, Sportgedichten, Satiren und Rezensionen verfasst er seit Urzeiten «Das Geschriebene Wort» im STRAPAZIN.

Andreas Gefe

*1966 in Küssnacht im Kanton Schwyz.

Er lebt und arbeitet in Zürich. Er besuchte die Illustrationsklasse an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern und entwarf zu Beginn vor allem Plakate und Comic-Kurzgeschichten. llustrationen von Andreas Gefe sind unter anderem erschienen in: NZZ-Folio, Facts, Das Magazin, SonntagsZeitung, Tages-Anzeiger, Beobachter, Bilanz, SonntagsBlick und Le Temps.

www.gefe.ch

Laura Jurt

*1979 in der Zentralschweiz.

Illustrationsstudium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern bis 2005, nach dem Studium dreimonatiger Aufenthalt in Lissabon. Lebt und arbeitet in Zürich. Zahlreiche Buchillustrationen, so zum Beispiel zu Tim Krons «Der Geist am Berg» oder für das Schweizerische Jugendschriftenwerk SJW.

www.laurajurt.ch

Nicolas Mahler

*1969 in Wien, wo er immer noch lebt und arbeitet.

Er ist nicht nur ein begnadeter Comic-Zeichner, sondern auch Filmemacher und Hörspiel-Autor. Auf Deutsch erscheinen seine Bücher bei Suhrkamp, Reprodukt und Edition Moderne. Mahler ist am Comic-Salon Erlangen 2010 mit dem Max-und-Moritz-Preis «Bester deutschsprachiger Comic-Künstler» ausgezeichnet worden.

www.mahlermuseum.at

Arnold Mooney

lebt in Grimsby (Ontario) mit Kathy Lupton und ihren zwei Katzen.

Als er sich aufgrund gesundheitlicher Probleme früh in Ruhestand versetzen liess, begann er in den frühen 1970er-Jahren Züge zu fotografieren. Kathy Lupton soll sich nicht nur mit seiner Leidenschaft abgefunden haben, sondern begleitet ihn auch auf seinen Reisen, obwohl diese meist entlang von Eisenbahnstrecken führen. Mehr zu sehen gibt es auf:

www.railpictures.ca/author/awmooney

Lina Müller

*1981. Aufgewachsen in Solothurn.

Studium der Illustration an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern. Sie lebt und arbeitet seit 2010 als selbständige Illustratorin in Altdorf und Luzern. Beiträge für diverse Magazine wie «Kinki», «Neon» oder «Das Magazin». Dieses Jahr erhielt sie den Förderpreis Bildende Kunst des Kantons Solothurn.

www.linamueller.com

Helge Reumann

* 1966 in Uster, Kanton Zürich, als Sohn deutscher Eltern.

Lebt seit 1974 in Genf, dort Ausbildung zum Grafiker an der Ecole des arts décoratifs. Mitbegründer des Kollektivs «Elvis Studio», arbeitet in den Sparten Zeichnung, Malerei und Comic. Unterrichtet seit 2008 an der Haute école d’art et design in Genf.

www.hard-hat.ch

www.adambaumgoldgallery.com

Luca Schenardi

*1978 in Altdorf.

Er lebt in Altdorf und arbeitet als freischaffender Illustrator und Künstler in Luzern. Nebenbei ist er freier Mitarbeiter bei der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Zwischen 2009 und 2012 hat er fast ausschliesslich am Buchprojekt «An Vogelhäusern mangelt es jedoch nicht» gearbeitet. Im Zentrum des Werks steht der Mensch und seine schizophrene Beziehung zur Natur – insbesondere zu einer der kulturell prägendsten Tierarten, den Vögeln. Das Buch ist im September 2012 bei der Edition Patrick Frey erschienen.

www.lucaschenardi.ch

Yuichi Yokoyama

*1967 in der Provinz Miyazaki, arbeitet und lebt ohne Computer, Fernseher und Führerschein in einem Vorort von Tokio.

Er studierte bildende Kunst an der Kunsthochschule von Saitama und widmete sich Jahre lang auschliesslich der Malerei, ehe er sich dem Comic zuwandte. Seine Werke wurden in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen in Japan, China, Kanada, Italien und Frankreich gezeigt.