No: 107

106<|>108

TÖTET, BERGE, TÖTET!

TITELBLATT / Samuli Blatter

REINHOLD / Nicolas Mahler

Patrick Savolainen

Bruno Augsburger

WEBCAM / Samuli Blatter

PÄSSE: DIE WEIBCHEN DER GIPFEL / Maurice Chappaz

BERGGEISTER / Max

Reto Camenisch

Lina Müller

Monika Müller

DER NOSTALGIKER / Andreas Gefe

AUERHUHN (TETRAO UROGALLUS) / Luca Schenardi

EDITORIAL

> > >

Aber irgendwann wurde mir das ganze alpinistische Umfeld zu hermetisch, zu dogmatisch. Vor allem die Nächte, nein die Abende in den Hütten der Alpen- und Wandervereine wurden zur Pein. Der Mief, der jene Abende prägte, ist mir heute noch so präsent als wäre es gestern gewesen. Diese rückwärtsgewandte Ideologisierung des Alpinen als urschweizerisches Rückzuggebiet von allem Bösen und Schlechtem aus dem urbanen Raum macht mich heute, dreissig Jahre später noch schaudern. Kein Bewusstsein, das diese Identifikation des Nationalen im alpinen Raum eine Erfindung des späten neunzehnten, frühen zwanzigsten Jahrhunderts ist, entstanden aus dem Fehlen einer historisch gewachsenen Identität. Aus dieser Stimmung, verbunden mit der Besinnung aufs sogenannte

Einfache, dass sich dann vor allem in schrecklichem Convenience Food in Form von Beutelsuppen der Marken Knorr oder Maggi, in kratzenden, muffigen Wolldecken und dem rüdem Ton von Hüttenwarten zeigte, gab es kein Entkommen. Ausser man ging einfach nicht mehr hin, und verzichtete auf die Berge.

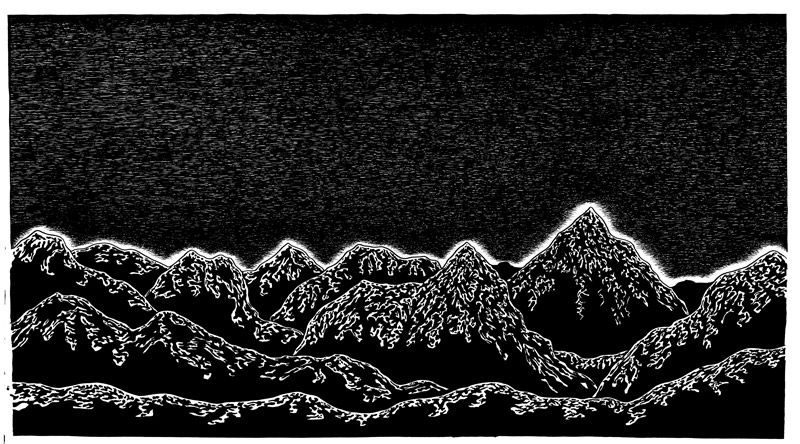

Einige Jahre später fand ich für mich einen anderen Zugang zu den Bergen. Das Sportliche hatte sich mit dem Konsum von Zigaretten zuhauf und dem Konsum anderer Suchtmittel eh relativiert. Das Tempo, der Rhythmus war langsamer und gemächlicher geworden. In dieser Zeit tat sich für mich ein ganz anderer Zugang zum Berg auf. Ich nahm mir Zeit; Zeit für mehrere Tage am gleichen Ort, um die Veränderung der Landschaft mitzubekommen. Im Frühjahr und Herbst kann sich vieles in nachvollziehbarem Zeitrahmen verändern. Ich gehe auch öfters immer wieder an den gleichen Ort. Der Gipfel ist nicht mehr das primäre Ziel. Viel wichtiger sind Stimmungen, das Wetter, das Licht. Für dieses STRAPAZIN haben wir Autorinnen und Autoren gesucht, die diesen Moment auch suchen. Neben Illustration und Comic ist Fotografie ein wichtiges Medium in dieser Nummer. Mit Reto Camenisch haben wir einen wichtigen Vertreter der Schweizer Fotografie in STRAPAZIN, der sich mit dem Thema Berg seit längerer Zeit auseinandersetzt. Demgegenüber gehört Bruno Augsburger zu einer jüngeren Generation von Fotografen. Einen grossen Teil seiner Zeit verbringt er in der Wildnis in Kanada und Skandinavien. Seine Bilder riechen nach Schnee. Bei den Zeichnerinnen und Zeichner haben wir auf Vorhandenes und Neues gesetzt. Es ist uns wichtig, verschiedene mediale Zugänge aufzuzeigen und damit auch zu hinterfragen, was das jeweilige Medium besser oder anders als sein Gegenüber kann.

Viel Vergnügen wünscht

Roli Fischbacher

Illustration: It’s Raining Elephants

Pässe: die Weibchen der Gipfel

von Maurice Chappaz

Das Schneeokular – ein Ausschnitt Blau

Ein Kreis gereckter Kinne, Augen, die zielen.

Einer auf den anderen gerückt die Felsen; wir aber werden durch diesen verschlossenen Stein hindurchgehn wie Pilger, Hasen, durch eine Biegung, eine Falte, eine drehende Furche.

Die Spalte ist nicht auszumachen.

Der erste Pass, wie eine Hostie hingestellt.

Schon wägen wir sie ab, die Hostie. Und die anderen?

Allmählich sammelt unser Trupp die Gletscher ein, säbelt sie alle durch, die Marien der Moränen, jene weiblichen Übergänge in der Gipfelecke. Ihre Namen sind so etwas wie kurze Gluckser: Pass, Furgg, Tor, Joch. Furgg, was Gabel heisst und Tor für Pforte. Wenn ich sie euch aufzähle, die «Gemsfenster», entwerfe ich, firntrunken, im gleichen einen Gleichschritt hin zu den wüsten Wohnstätten, den Bergen. Nehmt einen Feldstecher: ein sehr hoher Einschnitt, fast ein Gipfel; eine hängende Terrasse; Schwarztor, Weisstor; ein jedes dieser Tore mit mörderischen Briefkästen, so nennt man das, wo ein grosser Führer tauchte, und die Leichen hat man nimmermehr aufgefischt, Halbmaske bleibt ihnen die Spaltenöffnung mit dem schwarzen Brodem.

Ihr meint, man müsste sich anseilen? Meine Skis sind so kurz und die Spalten so lang!

Geh zur Seite, du stinkst vor Angst. Sachte, sachte, wir steigen zu den Ursprüngen auf, zur Geburt…

Wie gespannt wir darauf sind! Die Geburt…

Er schwimmt auf dem Rücken eines riesigen Buckels, und der gleicht den Wiesenhintern auf den Hügeln des Tales, schon ist er da, inkognito, der Pass; kaum dass er sich abzeichnet. Im Gegensatz zu jenen Pass-Ritzen, die unbegehbar ausschauen und die man nicht zu Gesicht bekommt, ehe man sie berührt: schroffe Spalte, Granitzickzack, Katzentritt oder Geisspfad. Ihre Entdecker, vielleicht doch eine Katze, eine Ziege, unbekannte Marco Polos. Ich stelle mir vor: das Tier, und wie es sich als erstes einen Durchgang erzwungen hat. Ich bin da oben herumgelaufen wie der Feldstecher in euren Händen, die hierhin gehen und dorthin, eure Hände, eure Augen, so begierig auf ein Stück Wirklichkeit, das zur Hälfte erträumt ist, und ich habe meinen Leib in die Schneelinse gelegt! Ihr folget mir, da ich das Okular verstopfte, da ich pendelte zwischen den Felsen! Die geheimnisvollen Täler, die man für geheimnisvoll nimmt, richten ihre Pässe auf euch: ein Halbmond; Koppulation von zwei Gesimsen, ein Loch für die Sonne, Polarloch, fern, eine Diele aus blauem Schnee. Der erste Schuss Licht blendet uns, dringt uns bis ins Maul. Die Pässe schiessen!

Sie wissen zu beobachten, die Pässe.

Auf der anderen Seite: Tibet.

Manchmal steigt man von Norden zu diesen Kerben auf, im Schatten wie heiliger Schauer, strafend und kalt. Eine Mulde formt sich aus, Tasche darunter, dann hebt das Gelände steil an. Man muss sich an den Schnee kleben, sich aufrichten auf kleinen Hängen, gespannt die wie Focksegel. Dem Pass voran geht Schweigen. Die Stille der dräunenden Lawine geht voraus. Dein Stocke ertastet den Tiefschnee. Und die Spitzkehren (in den steilen Rinnen begreife ich dieses Wort!) gleichen bald einmal einem Auffliegen. Sich auf die Stöcke stützen, die Handgelenke, das eine Bein anziehen, sachte, sachte das andere heben, und zwar bergwärts – mein Gott! fast hätte ich Witwer gesagt! – dem abweisend vergletscherten Berg entgegen. Pfeiff eine Hymne, wenn du den Eindruck meiner Skis kennen willst, da diese den Pass erreichen!

Der Schattenfaden bringt uns zu den Dunkelschlägen scharfen Blaus, zu jenem blauen Stein, zum blauen Klumpen, dem überm Pass geronnenen Himmel.

Ende des Tals, Ende der erforschten Welt. Was in der letzten Enge einer kleinen Schlucht einen schizophrenen Orgelpunkt vermittelt.

Du hast den Himmel gespürt?

Ich spüre den Himmel, den Gong!

Wenn Kopf, Schultern und Beine die Firnschneide kratzen, vernimmt man die Stimme dieses Blau, eine starke Stimme, tief und dumpf, wie eine Ladung Pulver explodiert sie auf dem Pass. Und gleich darauf der Druckstoss in die Weite, das Krepieren, Aufklatschen der weissen Gipfel im Halbkreis da unten, verloren in der stark mindernden Sonne: blauer Nullpunkt, vom Licht verdünnt.

Die Grenzen erfrischen uns.

Einen Augenblick sind wir darauf – und es gibt kein Vorher, kein Nachher.

Das Nirgendwo der Grate. Hoffnung des Berggängers, der die Ziellosigkeit gewählt hat.

Verhexung: Identifikation mit der Welt

Die Alpinistenprozession trifft auf andere «Hirten». Gletscher hinansteigend ohne Unterlass, scheint mir nämlich, wir führten zuhinterst in den Tälern die Berge auf die Weide. Oder auch, wir seien von einer mächtigen Herde umgeben. Tiergottheiten sind es, die uns aus den Dörfern fortholen, aus unseren Gärtchen mit der sehr fetten Erde, aus der das Knabenkraut stösst, die fleischfeste Pfingstrose. Gärtlein wie Freudenhäuschen, sauergrüne Matten. Wir käuen Vergangenheit wieder; die Ebene, sehr weit hinter uns, dampfender Ziegenmist.

Denn wir sind auf einem anderen Weg. Auf dem Weg zu den grossen Energien. Die den Atem verhalten.

Ich meine die Drachen.

Pässe sah ich wie verschleierte Frauen.

Nachstellungen?

Wer sind wir?

Die Seilschaft hat den weitesten Sattel erreicht. Schneeflügel, die auf den Graten kreuzen, weisse Strände, und sie ziehen gar über die Türme davon, über die felsigen Einfassungen, Sérac-Brüche. Hier, wo es hinausgeht, kommt alles zusammen. Über die Vogelgestalten strauchelnder Erhebung steigt man in den Himmel, zähnezackend das grosse Blau.

Die Flucht der Abhänge! Nur gerade der Goldfinger, Kegel: Lingam der Tête blanche. Und die anderen «Hirten», die hinzutreten. Geradeaus, dort unten! Schwarze Mikroben, anschwellend. Ich nehme eine Gärung wahr, die Entjungferung des Hanges durch den wirbelnden Pulverschnee. Plötzlich dann sitzen sie fünfhundert Meter vor uns auf ihren Säcken, umzingelt von weiten Kreisen wie ineinandergelegte Ringe: Kristianas. Zauberkreise, möchte man sagen. Der Hang damit verziert, bestreift, und in der Schiessscheibe drin reglos zusammen gedrückt die Skifahrer, wie Steine, wie luftholende Taucher. Brustbilder, Rümpfe von Mann-Zelten und schräg ragende Skistöcke, mit Handschuhen bestückt.

Etwas irdisch Menschenhaftes liegt über dem Schnee, das ungeziert Menschliche, das durchs Maul atmet.

So prasselnd die Sonne; schwarz erscheinen sogar die roten Windjacken.

Grob gekörntes Salz ist der Schnee.

Blauer Nullpunkt!

Fortsetzung / to be continued in STRAPAZIN no: 107 -> bestellen / order

Illustration: Helge Reumann

DAS GESCHRIEBENE WORT

von Wolfgang Bortlik

Wenn der Firn sich rötet…

Ich bin in der ziemlich flachen Schotterebene südlich von München aufgewachsen. Da war alles platt, Inseln im Wald unter weissblauem Himmel. In die Berge, ungefähr 50 Kilometer weiter südlich, fuhren in meiner Erinnerung damals nur die Touristen, irgendwelche Saupreussen aus Wanne-Eickel oder Hamburg-Blankenese.

Es ist ja schon schön, das Bergige, das Jähe und das Hohe, das aus der Landschaft Ragende, das gegen den Himmel Gewellte und Gezackte. Empor die Herzen! Näher wie dort oben wird der Mensch auf Gottes Erdboden den Engeln nie mehr sein.

So wandert er halt vom Unten ins Oben, vorbei am plätschernden Bächlein in der von Kuhfladen übersäten Matte, hin zu ewigem Schnee und Eis, durch Geröll und über blanken Stein. Natur pur. Die gute Luft tief in die Lungen gepumpt. Alles Schwere fällt ab, symbolisch gesprochen. In der Realität wird der mitgeschleppte Rucksack immer schwerer. Immer noch schwerer. Die Alpenrosen lachen. Auch der gelbe Enzian, dessen Wurzelextrakt später im Glase schwingt. Am Schluss ist der Mensch dann wirklich hoch oben. Da ist das Schneeweisse, Firn und Ferne, der Gipfel, das Majestätische, der Sehnsuchtsort. Schliesslich Rundblick und geistige Inbesitznahme. Dazu noch der Pass, die endgültige Überwindung des scheinbar unüberwindlichen Bergebollwerks. An die Grenzen gehen. Als würdigen Ausklang des Eroberertages noch die vielfältigen Gedünste des menschlichen Körpers bei der Übernachtung im Massenlager der SAC-Hütte.

Mich haben derlei Wanderungen oder eher Gewaltmärsche – etwa anlässlich von Schulreisen auf einsame Hütten, über steinige Pässe, entlang gähnender Abgründe und Schlünde – schon früh zur Erkenntnis kommen lassen: Man muss schon ein Schweizer sein, um die Berge zu lieben. Ich bin keiner.

Die scheusslichste Benutzung und Vergewaltigung der Berge ist übrigens der ganze Wintersport-Komplex. Und erlaubt mir die Frage: Was ist Berg, Fels, Stein und Höhe gegen die plane Poesie eines Fussballfeldes? Die sinnvollste Parole der 1980er-Jugendunruhen war mir in diesem Sinne immer: Weg mit den Alpen! Freie Sicht aufs Mittelmeer!

Bei den folgenden Büchern sind die Berge immer die Alpen. Einst waren sie ein Hort des Schreckens, eine Hölle aus Eis und Schnee, ein schier unüberwindliches Hindernis, dann dienten sie zur Identitätsstiftung und mittlerweile hat es der mickrige Mensch geschafft, die Alpenwelt mindestens teilweise zu zerstören. Eine umfassende Darstellung dieser Entwicklung, von Mythologie bis Möblierung der Alpen, gibt der Basler Journalist Aurel Schmidt in seinem Buch «Die Alpen. Eine Schweizer Mentalitätsgeschichte». In diesem prächtig gestalteten und bebilderten Band lässt es sich wunderbar schmökern, der Autor breitet sein umfassendes Wissen gut verständlich und unprätentiös aus und gibt auch einen Ausblick in eine nachhaltige Zukunft des grossen zentraleuropäischen Gebirgsmassivs.

Ein längeres Kapitel wird der Alpensicht des 18. Jahrhunderts gewidmet, in dem der ganze ideologische Ballast entstand, der in reaktionären Kreisen bis heute als Schweizer Geschichte gilt. Das liest sich dann in Albrecht von Hallers 1729 erschienenem Gedicht «Die Alpen» mit 49 stanzenartigen Strophen so:

Entfernt vom eiteln Tand der mühsamen Geschäfte

Wohnt hier die Seelen-Ruh und flieht der Städte Rauch;

Ihr tätig Leben stärkt der Leiber reife Kräfte,

Der träge Müssiggang schwellt niemals ihren Bauch.

Die Arbeit weckt sie auf und stillet ihr Gemüte,

Die Lust macht sie gering und die Gesundheit leidet;

In ihren Adern fliesst ein unverfälscht Geblüte,

Darin kein erblich Gift von siechen Vätern schleicht,

Das Kummer nicht vergällt, kein fremder Wein befeuret,

Kein geiles Eiter fäult, kein welscher Koch versäuret.

Da steckt dieser ganze Rassenblödsinn vom Homo Alpinus drin, der in der frischen Luft der Alpen, in der unverfälschten Natur sauber bleibt – im Gegensatz zum von der Dekadenz und vom Fremden angekränkelten Städter. Die Alpen sind der Hort des Reinen, Natürlichen, Arbeitsamen und Urschweizerischen, das Symbol für Heimat und das Rattennest der Reaktion. Das gute alte Rumpfgebirge Jura ist dafür offensichtlich nicht geeignet, dort sassen schon immer diese Absinthbrenner und Uhrenarbeiter-Anarchisten, die «welschen Köche» halt.

Die Literatur aus den Bergen bzw. den Alpen war stets trutzig, pathetisch und moralisch, wie eben Albrecht von Hallers elend langes Poem oder später Jakob Christoph Heers «Der König der Bernina». Auch heute noch, und nicht nur in haltlosen Heimat- und Trivialromanen, wird den Bergen immer noch so ein Schlag Schicksalhaftigkeit und der traditionelle Symbolcharakter zugeschrieben: In den literarisch grossartigen, hochpoetischen Romanen aus dem Wallis von Maurice Chappaz und Corinna S. Bille ebenso wie gegenwärtig bei Emil Zopfi und Urs Augstburger, die eher so etwas wie das Genre des Bergkrimis pflegen.

Als wirklich erscheinen mir die Berge eigentlich nur aus der Distanz. Beim Geschriebenen am besten aus der ironischen Distanz.

Als eigentliche Schweizer Bergsprache stelle ich mir immer das Rätoromanische vor. Für Nichtschweizer: Das ist die vierte Landessprache, die teil- und talweise verschieden noch im Kanton Graubünden gesprochen wird. Vielleicht mache ich mir jetzt Feinde, aber ich halte diese Idiome für eine künstlich am Leben erhaltene Sprache, für die beispielsweise völlig sinnlos Sendezeit im Deutschschweizer Fernsehen verschwendet wird. Andererseits muss ein so reiches Land wie die Schweiz es sich leisten können, für den Erhalt einer Sprache zu bezahlen. Das ist immer noch sinnvoller als ständig Autobahnen zu flicken und neue Kampfflugzeuge zu kaufen.

Immerhin gibt es gerade zwei leuchtende Beispiele Bündner Bergliteratur, die Autoren Leo Tuor und Arno Camenisch.

Camenisch ist so etwas wie das literarische Wunderkind der Schweiz der letzten Jahre und hat nun seinen dritten Band. Der Titel «Ustrinkata» klingt irgendwie russisch, meint aber selbstverständlich «Austrinkete» im Bündner Deutsch. Das Restaurant Helvezia liegt in einem Kaff in den Bergen und wird demnächst geschlossen. Am letzten Abend wird dann eben ausgetrunken. Der Stammtisch übt sich im Extrembechern und phantasiert dabei über die Menschen im Dorf, die Berge, das schlechte Wetter, die Natur- und Liebeskatastrophen, es wird üppig geraucht und schwadroniert, über die Lebenden und die Toten. Die Beiz ist voller Gespenster.

Camenisch beschreibt das alles sehr detailgetreu und komisch. Seine Beobachtungsgabe ist geradezu beängstigend präzis und er hat eine höchst originelle Sprache, sehr nahe am gesprochenen Wort, mit wunderbar passenden Dialekteinsprengseln. Sep mein i au, dass «Ustrinkata» ein tolles Buch ist!

Leo Tuor schreibt Rätoromanisch. Sein erster Roman «Giacumbert Nau» erschien 1988 im sursilvanischen Idiom und 1994 auf Deutsch. Jetzt gibt es eine zweisprachige Neuauflage dieses sehr monolithischen Buchs. Giacumbert Nau ist ein wilder und trotziger Hirte auf der Greina-Ebene, der die Natur und die Tiere mag, die Menschen verflucht und einer Frau nachtrauert. Tuor schreibt irgendwie kantig, steinig, sehr knapp und sehr poetisch.

Das Schöne an diesem Buch ist eben die Zweisprachigkeit. So ein Satz von zeitloser Klangschönheit wie Jeu vesel a sependend vid sia atgna stola il prer ch’jeu hai smalediu entpuppt sich dann als prächtige Sentenz von einiger Bedeutungsschwere: Ich sehe, wie er sich eben erhängt an seiner eigenen Stola, der Pfaffe, den ich verflucht habe.

Austrofred ist eine österreichische Erfindung und ich weiss gar nicht, ob der Mann, der eigentlich Franz Adrian Wenzl heisst, in der Schweiz oder in Deutschland überhaupt bekannt ist. Er macht einen auf Freddie Mercury, trägt einen falschen Oberlippenbart und singt österreichische Texte zu Songs von Queen. Aus «We Will Rock You» etwa macht er «Skifoahn». Austrofred ist kein begnadeter Sänger, aber ein cleverer Kerl. Und er ist komisch. Sehr komisch! Zumindest was seine Autobiographie betrifft. Da erzählt er nicht nur ganz herzzerreissend von seiner provinziellen Herkunft und von seinem Opa, sondern er gibt auch entscheidende Tipps, wie man ein internationaler Rockstar wird und wie man sein Publikum erzieht. Das Ganze betitelt er «Alpenkönig und Menschenfreund», in Anlehnung an Ferdinand Raimunds bekanntes Zauberspiel «Alpenkönig und Menschenfeind». Grossartiger Schmäh! Lesen und lachen!

Was die Überschrift dieser kleinen Reise durch die Bergliteratur betrifft, noch ein allerletzter Griff in die Klassik. Dieses Zitat kennt ja hoffentlich jede Schweizerin und jeder Schweizer:

Trittst im lichten Morgenrot daher, Hocherhabener!

Und ich such in seinem Strahlenmeer Dich, du Herrlicher!

Wenn der Firn sich rötet,

Betet, Schweizer, betet!

Diese Zeilen entstammen dem Original des Schweizerpsalms aus dem Jahre 1840, von Leonhard Widmer, einem Zürcher Dichter und Musikalienhändler. Ich hätte vielleicht so gedichtet:

Wenn der Firn sich rötet

Tötet, Berge, tötet!

Playlist:

- Aurel Schmidt: Die Alpen.

- Eine Mentalitätsgeschichte.

- Huber Verlag, Frauenfeld 2011, 368 Seiten,

- sFr. 49.—

- Arno Camenisch: Ustrinkata.

- Engeler Verlag, Solothurn 2012, 99 Seiten,

- sFr. 25.—

- Leo Tuor: Giacumbert Nau.

- Limmat Verlag, Zürich 2012, 266 Seiten,

- sFr. 38.50

- Austrofred: Alpenkönig und Menschenfreund,

- Haymon Verlag, Innsbruck 2012, 140 Seiten,

- sFr. 14.90

DAS MAGAZIN

Carolin Walch: Roxanne & George

It-Girls & -Boys

Scheinbar ist alles ganz einfach: Zwei zerstrittene, in die Jahre gekommene, ehemalige Rockstars nähern sich einander wieder an und nehmen schliesslich ein Comeback-Album mit ihrer ehemaligen Band «Hell Patrol» auf, während sich ihre eng befreundeten Kinder Roxanne und George – beide Anfang zwanzig – langsam entfremden. Grund für die Versöhnung der Väter ist ihre gemeinsam aufkeimende Abneigung gegenüber dem Lebensstil von Roxanne und George, die ihre party- und drogenreiche Lebensweise als Promi-Kinder zu Geld machen und über ein Reality-TV-Format weltweit ausstrahlen lassen. Die beiden Nachkommen empfinden ihr Leben offensichtlich nur als solches, wenn es von Kameras festgehalten wird. «Dann lass uns abhauen», sagt George auf einer Party zu Roxanne, nachdem sie erfahren haben, dass das Kamerateam einen Autounfall hatte und folglich nichts aufzeichnen kann. «Hatten wir wenigstens Spass?», fragt Roxanne bei einer anderen Gelegenheit nach einer drogenreichen Party – die Kamera scheint es besser zu wissen als sie selber.

So weit die Story des Albums, das an dieser Oberfläche die stets brüchige Lebenswelt zwischen Promi-Status, Drogenabsturz und sensationsgieriger Öffentlichkeit abbildet. Das Tolle an «Roxanne & George» ist jedoch, dass Carolin Walchs Debütalbum jenseits dieser oft unterhaltsamen und manchmal tragischen, in klarem Schwarzweiss gehaltenen Oberfläche auch als Reflexion ganz grundsätzlicher Fragen zum Verhältnis von Realität und vermittelten Bildern gelesen werden kann. In «Roxanne & George» ist nicht mehr unterscheidbar, welche Bilder Aufzeichnungen der Reality-TV-Show darstellen und welche Episoden frei von solchen Inszenierungen sind – und schliesslich spielt das auch gar keine entscheidende Rolle mehr: Jedes Panel der Dokumentation über das Leben der Protagonisten ist Teil eines Spiels mit Fragen betreffend Authentizität in Comic-Form. Gerade aufgrund des Erfolgs dokumentarischer Comics sind die Fragen, die Walch auf diese ironische Art und Weise an das Medium Comic stellt umso wichtiger: Welche Realität wird wie abgebildet? Und was bleibt von der Realität angesichts der Übertragung in ein künstlerisches Medium, das immer gezwungen ist, eine Auswahl zu treffen, Rahmen zu setzen und Schnitte zu tätigen? Über den selbstironischen Ansatz, die Mittel der künstlerischen Inszenierung der «Realität» in Form von permanent anwesenden Kameras immer nachvollziehen zu wollen, fordert Walch ein, was oftmals in der Absicht, die Realität abbilden zu können, verloren zu gehen droht: Ein Hinterfragen der eigenen Sprache, der vermittelten Bilder, ja, unserer ganzen Inszenierung.

Mit ihrem Werk bekennt sich Walch zu einem kritischeren Blick auf alles, was wir als Realität wahrzunehmen bereit sind.

Jonas Engelmann

- Carolin Walch: «Roxanne & George».

- Reprodukt, 136 S., Softcover, s/w,

- Euro 17.00 / sFr. 26.90

Katharina Greve: Patchwork

Die Familie aus der Restekiste

Frau Doktor Waldbeck ist eine so leidenschaftliche wie erfolgreiche Transplantationschi-rurgin, sie eilt von Preis zu Preis – und verpasst dabei ihr Privatleben. Als sie ihrer Einsamkeit gewahr wird, nutzt sie ihre beruflichen Fähigkeiten, um auch ohne männliche Unterstützung eine Familie zu gründen – kurzerhand näht sie aus menschlichen und tierischen Gliedmassen, die bei früheren Experimenten liegengeblieben sind, eine Handvoll durchaus, naja, ungewöhnlicher Kinder zusammen und freut sich auf ein normales Familienleben im spiessigen Reihenhäuschen. Doch hat sie die Rechnung ohne die Gesellschaft (und die Boulevardmedien) gemacht, die «Frau Frankenstein» und ihre «Freak-Familie» verfolgen, bis sie schliesslich untertauchen.

«Patchwork» ist nach dem extraordinären «Ein Mann geht an die Decke» der zweite Wurf der jungen deutschen Comic-Autorin Katharina Greve und ganz wundervoll geraten. Nicht nur die Familie Waldbeck ist ein Patchwork – auch die Geschichte. Greve spinnt ihre aussergewöhnliche Idee einfallsreich weiter; mit sauberen Federstrichen und feinem Humor näht sie Versatzstücke unterschiedlichster Genres zusammen – ob Wissenschaftsthriller, Science Fiction, Liebesromanze, Agentenstory oder Teenagerschmonzette – und flicht nebenbei und mit leichter Hand Themen wie Medienschelte, Waffenhandel, Armut, Multikulturalität, Sozialkritik und rassistischer Terrorismus ein. Und das, wohlverstanden, auf gerade einmal 80 Seiten!

Der Plot ist höchst verwickelt und steckt voller überraschender Brüche und Richtungswechsel, doch Greves Erzählweise ist klar und punktgenau wie ihr stilisierter Strich und die dezente Kolorierung, so dass der Leser inmitten dieser Erzählstränge nie die Orientierung verliert. Im Gegenteil, «Patchwork» fliesst und rollt, dass es eine wahre Freude ist. Man ist von all den in wenigen Panels trefflich charakterisierten Nebenfiguren ganz hingerissen – vom Pflanzen liebenden Killer im Auftrag des Waffenhändlers über den schussligen Boulevard-Reporter und seine eiskalt zynische Chefin bis zum grantigen Muslimenhasser und Bombenbastler. Witzig, berührend und immer unterhaltsam ist «Patchwork» im aktuellen Kontext des deutschsprachigen Comic-Schaffens ein sehr ungewöhnlicher und erstaunlich erfrischender Wurf.

Christian Gasser

- Katharina Greve: «Patchwork. Frau Doktor Waldbeck näht sich eine Familie».

- Gütersloher Verlagshaus, 80 S., Hardcover, farbig,

- Euro 14.90 / ca. sFr. 24.90

Tom Gauld: Goliath

Die Langsamkeit des Alltags

Goliath of Gath – ein zwar vierschrötiger, aber eher harmloser Kerl – arbeitet als Schreibkraft in der militärischen Administration. Es gelüstet ihn nicht nach Pulverdampf und Auszeichnungen, er will nur – möglichst unbemerkt – seine Arbeit tun. Doch dann gerät er in die Fänge eines politisch ambitionierten Captains, und die Dinge entwickeln sich ganz anders als gedacht.

Wie immer in seinen Comics beweist Gauld auch in dieser Geschichte sein minimalistisches Können, die Komposition der Seiten und Panels ist hervorragend, die oft nur als Silhouetten gezeichneten Figuren könnte man beinahe als Strichmännchen bezeichnen. Gauld wird manchmal mit Edward Gorey verglichen, ein berechtigter Vergleich, auch wenn Gorey eher ein Meister der Einzelbilder voll dunkelster Ironie war, während Gauld äusserst gewandt flüssige und gefühlvolle Erzählungen als Comics zu Papier bringt.

Die Figuren in «Goliath» sind durchaus ansprechend, aber die eigentliche Hauptperson ist die trostlose und Unheil verkündende Landschaft, von Gauld mit unglaublich sparsamem Strich hingezaubert – eine trockene, steinige Wüste, die seit Urzeiten existiert, und die noch lange nach dem Showdown zwischen David und Goliath existieren wird.

«Goliath» umfasst beinahe 100 Seiten, enthält aber nicht viele Worte. Es ist eine Geschichte der Ruhe und der Bedächtigkeit, der abwartenden Stille, der Langsamkeit unseres Alltagslebens. Gauld zitiert fast den ganzen biblischen Text der Geschichte (hervorgehoben durch eine leicht abweichende Typografie), aber die Hauptgeschichte wird einerseits in einem Dialog erzählt, der sich zwischen Goliath und einem neunjährigen Jungen entwickelt, dem leicht überforderten Schildträger des Riesen, andererseits gibt es kurze Passagen, in denen Goliath mit Kollegen oder dem Captain spricht. Es sind sowohl lustige als auch banale oder schlicht blöde Texte, manchmal auch traurige, denn der Leser ahnt sehr bald, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Tom Gaulds Werke waren in den letzten zehn Jahren in Amerika selten zu sehen. In Schottland geboren und heute in London lebend, kennt man den Zeichner vor allem durch seine staubtrockenen und skurrilen Cartoons im britischen Guardian – kurze Strips mit literarischen Witzen für intelligente Leser. Seine Werke erschienen auch in Anthologien wie Kramer’s Ergot, als kleine Illustrationen im New York Times Sunday Magazine oder als handwerklich ganz wunderbar ausgearbeitete Mini-Comics, die meist schon am Erscheinungstag vergriffen sind. «Goliath», Gaulds bisher längste Bildergeschichte, ist die erste bei einem grösseren Comic-Verlag publizierte, und man hofft, es werden noch viele weitere folgen.

Mark David Nevins

- Tom Gauld: «Goliath».

- Drawn and Quarterly, 96 S., Hardcover, s/w mit einer Zusatzfarbe,

- ca. $ 19.95

Jaroslav Rudiš, Jaromir 99. Alois Nebel

Die Ruhe geheimnisvoll vorbeiziehender Züge

Kann eine düstere, von einer belastenden Vergangenheit gezeichnete Erzählung in Liebe und Erfüllung enden? Ja, sie kann, und die beiden Tschechen Jaromír 99 und Jaroslav Rudiš machen in ihrer Graphic Novel «Alois Nebel» vor, wie das geht.

Weit abgelegen von den Zentren der gros-sen Politik verrichtet der Fahrdienstleiter Alois Nebel seine Arbeit in dem tschechischen Regionalbahnhof Bílý Potok im ehemaligen Sudetenland. Wie schon sein Vater und sein Grossvater widmet er sein Leben ganz der Eisenbahn. Die vorbeifahrenden Züge sind der Puls im Alltag von Alois Nebel, der Fahrpläne studiert wie andere die Bibel. Die vorbeifahrenden Züge sind auch das Einzige, was diese gottverlassene Region im Altvatergebirge mit der Geschichte verbindet. Diese Geschichten erinnern an die Tragödie Mitteleuropas im 20. Jahrhundert: an die Besetzung durch Nazi-Deutschland, an die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei und an die Jahrzehnte der totalen Kontrolle durch die kommunistischen Regimes. Als die Mauern des Sozialismus fallen, lichtet sich Alois’ Geist und eine Begegnung im Hauptbahnhof Prags, Tschechiens schönstem Bahnhof, gibt seiner Ge-schichte eine Wende.

Die Passagen, in denen der Zeichner Jaromír 99 und der Autor Jaroslav Rudiš die Geschichte der Eisenbahn aufrollen, bilden die ruhigen Stellen in dieser Graphic Novel, die im Kontrast zu den Dampfzügen auf moderne Erzähltechniken setzt: Man merkt es «Alois Nebel» an, dass seine Autoren mit dem Musik- und Filmbusiness vertraut sind. Rasant sind die Schnitte, und die Perspektiven wechseln laufend von der raumfüllenden Totale hinab zu briefmarkenartigen Detailausschnitten. Die schroffen Schwarzweiss-Kontraste lassen unverkennbar eine Anlehnung an Frank Millers «Sin City» erkennen und bei Alois Nebels Bahnfahrt nach Prag kommen Erinnerungstechniken zum Zuge, die Will Eisner in «Zum Herzen des Sturms» erprobte.

Die deutsche Presse begrüsste das Werk euphorisch. Trotzdem hält «Alois Nebel» für den historisch Interessierten am Ende nicht viel mehr Einsichten bereit als etwa ein «Hellboy» – Mike Mignolas Klassiker des gehobenen Superhelden-Comics. Irgendwie erinnert diese Graphic Novel an das narrative Potpourri eines Smartphones: ein bisschen Popmusik, ein bisschen Politiknachrichten, ein bisschen Sex und Gewalt sowie ein bisschen Lebensdrama – das hat seine Reize, Orientierung schafft es nicht.

Florian Meyer

- Jaroslav Rudiš, Jaromir 99. «Alois Nebel».

- Voland & Quist, 360 S., Softcover, s/w,

- Euro 24.90 / sFr. 34.50

Dufranne, Vicanovic, Lerolle: Rosa Winkel

Vergessene der Geschichte

Im Berlin der 1930er-Jahre ist das «Eldorado» in der Motz-Ecke-Kalkreuthstrasse ein international bekannter Transvestiten-Club, in dem sich neben der homosexuellen Szene auch Filmstars, Intellektuelle und Politiker vergnügen. Andreas, der Protagonist des Comics «Rosa Winkel», ein Werbezeichner Anfang 20, verbringt die Abende regelmässig mit seinen Freunden in dem damals angesagten Club. Dort lernt er auch Hans kennen und lieben, einen überzeugten Anhänger des Nationalsozialismus und ein SA-Mitglied. In Rückblicken erzählt Andreas von den zwanglosen 1930er-Jahren, als sich Homosexuelle in Berlin relativ frei bewegen konnten. Auch das Aufkommen der Nationalsozialisten wird in den homosexuellen Kreisen wenig kritisch betrachtet – als Werbezeichner gestaltet Andreas sogar Propagandaplakate für sie und sympathisiert mit deren antisemitischer Einstellung. Erst als 1934 in «der langen Nacht der Messer» Röhm und führende SA-Leute umgebracht werden und infolgedessen der Paragraph 175 verschärft wird, erfährt Andreas am eigenen Leib, was es heisst, verfolgt zu werden und unter den Repressalien der Nationalsozialisten zu leiden. Andreas wird schliesslich als Homosexueller denunziert und wird daraufhin in ein Konzentrationslager deportiert. Auf seinem Sträflingsanzug prangt der «Rosa Winkel», ein auf den Kopf gestelltes rosa Dreieck, womit Homosexuelle in den Lagern stigmatisiert wurden.

Der gleichnamige Comic des Szenaristen Michel Dufranne und des Zeichners Milorad Vicanovic erzählt die bisher kaum behandelte Inhaftierung und Ermordung von Homosexuellen während des Nationalsozialismus. Darüber hinaus thematisiert der Comic erstmals auch die andauernde Verfolgung der Homosexuellen nach dem Zweiten Weltkrieg, immer noch beruhend auf jenem Paragraphen 175, der in dieser Form in der DDR 19 und in der BRD noch 20 Jahre Bestand hatte.

Die französische Originalausgabe ist nun bei Stuart & Jacoby erschienen, die damit im Zuge des Graphic-Novel-Erfolges einen ersten Comic in ihrem Verlag veröffentlichen. «Rosa Winkel» ist ein realistisch gezeichneter Comic, der in ausdrucksstarken Bildern ein längst überfälliges Thema behandelt und den Vergessenen der Ge-schichte eine Stimme verleiht.

Matthias Schneider

- Michel Dufranne, Milorad Vicanovic, Christian Lerolle: «Rosa Winkel».

- Jacoby & Stuart, 144 S., Softcover, teilweise farbig,

- Euro 18.— / sFr. 26.90

Maximilien Le Roy: Die Mauer. Bericht aus Palästina + Guy Delisle: Aufzeichnungen aus Jerusalem

Absurder Alltag

Zeitgleich erscheinen zwei Comics, die sich mit dem Israel-Palästina-Konflikt beschäftigen. Der Franzose Maximilien Le Roy traf seinen Zeichner-Kollegen Mahmoud Abu Srour bei einem Workshop in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Westjordanland. Nach einem Wiedersehen ein Jahr später entstand mit «Die Mauer» ein skizzenhafter Einblick in Mahmouds Alltag und seine Geschichte. Le Roy giesst Mahmouds Berichte in eine erzählerische Form, die sich um eine poetische, assoziative Erzählweise bemüht. So wechselt die Erzählung nicht nur zwischen Handlungsorten, Zeit- und Erzähl-ebenen, sondern wählt auch jeweils unterschied-liche Zeichenstile. Das ist sehr kunstvoll, wirkt angesichts des Themas mitunter aber etwas zu künstlerisch. Denn mit der Poesie kommt auch das Pathos. Und mit dem Pathos werden die Tatsachen sehr weich. Am deutlichsten ist das zu spüren, wenn sich Mahmoud bemüht, mit Hilfe von Vergleichen Beweisketten zu bilden: Da wird munter mit Vietnam oder gar Hiroshima verglichen, und der bewaffnete Widerstand der Palästinenser mit der Résistance in Frankreich. Das ist ärgerlich, weil man unwillkürlich vor solcher Ungenauigkeit zurückschreckt und für die guten Argumente, die hier auch auftauchen, weniger empfänglich ist. Das angehängte Interview mit Le Monde Diplomatique-Chefradakteur Alain Gesh ist demgegenüber wohltuend durchdacht.

Guy Delisles Comic-Reportage «Aufzeichnungen aus Jerusalem» wählt da einen einfacheren, vielleicht aber auch einen klügeren Weg: Delisle gibt sich als ahnungslosen Unparteiischen, der dieses Neuland mit und für uns Leser auf knapp 350 Seiten erkundet. Es ist der umfangreichste seiner bisherigen Auslandsberichte (u.a. aus China, Nord-Korea und Birma). Als französischer Atheist kommt er zusammen mit seinen beiden Kindern und seiner Frau, die für «Ärzte ohne Grenzen» in Gaza tätig ist, nach Jerusalem – und staunt. Vor allem staunt er über den Irrsinn, der sich tagtäglich vor seinen Augen abspielt. Mit diesem kontextfreien Staunen entzieht er sich der inneren Logik des Konfliktes und öffnet den Blick in alle Richtungen. Erst langsam entfalten sich die historischen, politischen und sozialen Hintergründe. Dabei variiert die Tonart ständig: Sachlichkeit, Neugier, Vorurteil, Ironie, Zynismus, schwarzer Humor – all das wechselt sich ab. Doch Kern von Delisles Alltagsbeobachtungen, die vom gemütlichen Spaziergang über den persönlichen Konflikt bis zum kriegerischen Einsatz in Gaza reichen, bleibt die Distanz. Das zeigt sich sehr beispielhaft, wenn ihn sein Sohn fragt, was Krieg sei: «Der Krieg ist ein Stück Eisen, das in ein Stück Fleisch eindringt». Den Satz hat Delisle ein paar Tage zuvor in einem Film von Jean Luc Godard aufgeschnappt (er ist aus «Forever Mozart» von 1996 über den Jugoslawien-Konflikt). Diese kühle, klare, aber immer humanistische Sicht ist auch die von Delisle. Um den Irrsinn, den Schrecken und die Ungerechtigkeit zu beschreiben, braucht Delisle kein Pathos – es offenbart sich von selbst.

Christian Meyer

- Maximilien Le Roy: «Die Mauer. Bericht aus Palästina».

- Edition Moderne, 104 S., Softcover, farbig und s/w,

- Euro 19.80 / sFr. 24.80

- Guy Delisle: «Aufzeichnungen aus Jerusalem».

- Reprodukt, 336 S., Softcover, s/w,

- Euro 29.— / sFr. 39.90

Baru: Schönes neues Jahr + Die Sputnik-Jahre

Zeitreisen

Gleich zwei Alben des Franzosen Baru erscheinen in diesem Frühjahr parallel auf Deutsch und zeigen seine Sicht auf die Zukunft sowie die Vergangenheit Frankreichs. «Schönes neues Jahr» wagt einen dystopisch gefärbten Blick in die Jahre 2016 und 2047 (ergänzt um eine kurze Story, die inmitten des Nordirland-Konflikts angesiedelt ist) bzw. in eine Welt, in der Nicolas Sarkozys Ankündigung, das «gewalttätige Gesindel» in den Banlieues «mit dem Hochdruckreiniger wegzuspritzen», sich in eine Politik der rassistischen Gettoisierung zugespitzt hat. Die beiden vor den Krawallen in den Pariser Banlieues 2005 entstandenen Comics Barus zeichnen eine Zukunft, in der die Vorstädte von durch Soldaten bewachte Mauern umgeben sind und den Bewohnern die Möglichkeit genommen wird, sich ausserhalb dieser dem Verfall preisgegebenen Orte zu bewegen. Innerhalb der Mauern haben sich die jugendlichen Protagonisten mit der gewalttätigen Lebenswirklichkeit arrangiert und sind auf der Suche nach dem kleinen Glück, woran sie jedoch permanent scheitern, auch weil die Solidarität unter den Ausgegrenzten brüchig ist und sich jederzeit in Gewalt entladen kann – etwa gegen Homosexuelle, die – ebenfalls in die Banlieues deportiert – den Repressionen der Bewohner ausgeliefert sind. Angesichts des rassistisch gefärbten Wahlkampfes von Nicolas Sarkozy erscheinen die Arbeiten Barus von 1995 aktueller denn je.

Ganz andere Kämpfe müssen dagegen in «Die Sputnik-Jahre» ausgefochten werden. Der in einem kleinen Industriestädtchen angesiedelte Comic zeichnet die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in den 1950ern nach, die Kämpfe zwischen den Banden der Ober- und Unterstadt, die erste Liebe und schlagende Lehrer und Eltern. Doch in diese Kinderwelt dringt immer wieder die Welt der Erwachsenen ein, die Kämpfe der Kinder scheinen nur Stellvertreter zu sein für die gesellschaftlichen Kämpfe, denen sich die Arbeiterfamilien – die meisten mit Migrationshintergrund – zu stellen haben: Das Finale von «Die Sputnik-Jahre» ist dann auch die erfolgreiche Vertreibung der angerückten Polizei während eines von der kommunistischen Partei organisierten Streiks im Stahlwerk, bei dem die Kinder ihren Vätern zur Seite stehen (wenn dies auch das Ende des Werkes und damit der Strukturen der Arbeitersiedlung bedeutet). Baru fängt die gesellschaftliche Stimmung der 1950er ein, zeigt Arbeitskämpfe und die Auswirkungen des Alge rienkrieges auf die Strukturen einer französischen Kleinstadt – vor allem aber erzählt er vom Erwachsenwerden, und dies auf eine äusserst berührende Weise.

Jonas Engelmann

- Baru: «Schönes neues Jahr».

- Edition 52, 144 S., Softcover, s/w,

- Euro 15.— / sFr. 22.90

- Baru: «Die Sputnik-Jahre».

- Reprodukt, 208 S., Softcover, farbig,

- 29.— / sFr. 39.90

Chester Brown: Ich bezahle für Sex

Beziehungsanalytiker

In «Peepshow» hat der kanadische Zeichner Joe Matt ohne Scham von seinen tragischen Versuchen, eine Freundin zu finden, erzählt, von seiner Fixierung auf Äusserlichkeiten und von seiner Pornosucht. In dem Comic tauchen immer wieder seine Zeichner-Kollegen Seth und Chester Brown auf, die ihm als Freunde zur Seite stehen. Chester Brown hat da mit seiner langjährigen Freundin mehr Glück. Davon ist zumindest am Anfang des autobiographischen Comics «Ich bezahle für Sex» von Chester Brown auszugehen. Doch als die ihn verlässt, wendet sich auch für ihn das Blatt. Anders als Matt ist Brown die Suche nach der erfüllten Beziehung leid. Er merkt, dass seine besten Freundschaften diejenigen ohne sexuelle Komponente sind. Im Gegenzug – so vermutet er – könnte der beste Sex derjenige sein, welcher ohne Freundschaft auskommt. Zögerlich macht er sich auf in das abenteuerliche Leben eines Freiers. Doch das ihm ungewohnte Ambiente ist erstaunlicherweise gar nicht so abenteuerlich, wie er sich das in seiner Fantasie ausgemalt hat. Brown besucht Prostituierte, fragt sie nach ihren Lebensumständen aus, beobachtet ihr Verhalten, registriert sein eigenes Verhalten und erzählt all das einschliesslich seiner Schlussfolgerungen seinen Freunden – darunter auch Joe Matt und Seth. Und dann nimmt er wiederum deren Reaktionen genau zur Kenntnis.

Beobachten – das ist Chester Browns Sache. So wie er die Prostituierten alle gleich und sich selber nüchtern, mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck zeichnet, so prosaisch und neutral führt er uns die Episoden seiner Erkundungstour vor: Attraktivität wird ausgemessen, Preise werden verglichen, Erfahrungen bewertet. Aber durch diese gleichmütige, quasi wissenschaftliche Beobachtung wird Brown zum perfekten Forscher. Er umkreist die Themen Liebe, Sex und Geld – untersucht philosophisch ihre Beziehung zueinander, interpretiert, relativiert, definiert. Ein langer Anhang vertieft Hintergründe, kommentiert Diskussionen zum Thema und liefert Fakten. Chester Browns Weg ist ein sehr eigener. Dessen ist er sich bewusst. Aber dieser Weg, möge er einem noch so fremd erscheinen, wirft viele interessante Fragen auf und Brown liefert einige aufschlussreiche Antworten. Auch hier gilt: Es mögen vielleicht nicht die Antworten sein, die man für sich selber finden würde – interessant und bedenkenswert sind sie allemal.

Christian Meyer

- Chester Brown: «Ich bezahle für Sex».

- Walde+Graf, 322 S., Hardcover, s/w,

- Euro 22.95 / sFr. 30.—

Lewis Trondheim, Matthieu Bonhomme: Omni-Visibilis

Wenn einem die ganze Welt zuschaut…

Die Vision ist beklemmend: Was passiert, wenn die ganze Welt mitsieht, was ich sehe, mithört, was ich höre und mitschmeckt, was ich schmecke? Nicht nur könnten die Menschen, wie dies bei Webcams der Fall ist, von aussen zusehen, was ich treibe, sondern sie könnten, die Welt aus meinen Augen sehen.

Von dieser Vision handelt die Graphic Novel «Omni-Visibilis» von Lewis Trondheim und Matthieu Bonhomme. Eines Morgens erwacht Hervé Boileau, verbrennt sich die Finger beim Wasserkochen, süsst seinen Tee mit vier Würfeln Zucker, putzt sich die Zähne und macht sich auf zur Arbeit – und die ganze Stadt weiss es. Unbekannte, die Hervé noch nie in seinem Leben gesehen hat, sprechen ihn auf sein Missgeschick an und wollen wissen, ob er Werbung für Zahncreme mache. Was zunächst einfach merkwürdig wirkt, spitzt sich zu. Sobald die Menschen ihre Augen schliessen, sehen, hören und schmecken sie, was Hervé sieht, hört und schmeckt. Sicherheits- und Geheimdienste aus allen Ländern beginnen, sich für ihn zu interessieren. Wo immer er auftaucht, versuchen die Menschen ihn für ihre Zwecke und zur Beeinflussung anderer zu benutzen. Selbst für seine Freundin ist Hervé nur noch das Medium, über das sie der ganzen Welt ihre persönlichen Botschaften mitteilen will. Dank der Hilfe zweier Freunde kann Hervé vorübergehend untertauchen. Doch das Schicksal hat einen Lauf genommen, der sich nicht mehr stoppen lässt und Hervé unaufhaltsam auf sein Ende zutreibt.

Es ist eine bittere Parabel, die Trondheim und Bonhomme auftischen: Ein Mensch, der auf ein Medium reduziert wird, ist ein Wesen, dem Würde und Achtung verweigert werden. Diesen Gedanken ziehen die beiden Autoren konsequent und im Stil eines Thrillers durch. Das Lesetempo jedenfalls beschleunigt sich von Seite zu Seite. Auch das Layout unterstützt die schnelle Lesbarkeit. Zumeist besteht es aus kleinen, fast quadratischen Panels, die voll auf ein Gesicht fokussieren. In entscheidenden Momenten wird der Leser in Hervés Perspektive versetzt und erlebt hautnah mit, wie dieser seinen Blick zu Boden wendet, um seinen Standort zu verbergen oder andernfalls Strassenschilder fixiert, um seine Retter auf seine Fährte zu führen. Es ist ein regelrechter Ritt durch die Hölle, auf dem der Leser Hervé folgt. Am Ende legt man den Comic aufatmend beiseite, erleichtert darüber, dass das eigene Handeln (noch) nicht allen Blicken der Welt ausgesetzt ist.

Florian Meyer

- Lewis Trondheim, Matthieu Bonhomme: «Omni-Visibilis».

- Salleck Publications, 158 S., Hardcover, dreifarbig,

- Euro 20.— / sFr. 29.—

David Small: «Stiche

Nabelschau

David Small ist ein begnadeter Zeichner und Erzähler. Sein eleganter und lockerer Strich verweist auf Smalls langjährige Tätigkeit als Illustrator für amerikanische Zeitungen und Kinderbücher, für die er zahlreiche internationale Preise erhielt. «Stiche» ist Smalls autobiographischer Comic – hier erzählt er seine ganz persönliche Geschichte. Und zwar auf eine Weise, die tief berührt, fast schon zu tief. Denn der Leser wird mit einer desolaten Familienstruktur konfrontiert, die unter die Haut geht. Auch wenn Smalls Eltern nach aussen hin krampfhaft versuchen, eine amerikanische Vorzeigefamilie zu sein, im Inneren hält sie nichts zusammen. Jeder verfällt seinem Eskapismus: der Vater der Wissenschaft, die Mutter dem Alkohol und sexuellen Ausschweifungen und der Bruder dem Schlagzeugspiel. Und David? Er flüchtet sich in die Welt der Comics, der Superhelden und Schurken, kurz: ins Reich der fantastischen Geschichten, wie etwa «Alice im Wunderland». Er beginnt zu zeichnen und schafft sich eine neue Familie. Als Aussenseiter erfindet er seine eigenen Freunde. Wie von einem krankhaften Geschwür befallen, besteht die Familie einzig noch als zerbrechliche Hülle. Vor allem die Kinder leiden unter den Repressalien seitens der Mutter sowie der Grossmutter und müssen für deren nicht aufgearbeitete Konflikte herhalten. Auch David wird krank, er bekommt ein Geschwür am Hals. Wie sich nach einer Operation herausstellt, handelt es sich dabei um Krebs. Eine lange Narbe ziert von nun an seinen Hals und erinnert ihn unablässig an den schmerzlichen Verlust des Vertrauens in seine Eltern. Smalls Pubertät ist gezeichnet von Rebellion und vom Aufbegehren gegen seine Eltern, welche ihn immer wieder mit Liebesentzug bestrafen.

Auch dem Leser versetzt der gleichnamige Comic Stiche am Laufmeter. Es ist Smalls Aufarbeitung seiner Kindheit und Jugend, ein Umstand, der einem bewusst sein sollte, bevor man sich an diese emotionalen Abgründe vorwagt.

Matthias Schneider

- David Small: «Stiche».

- Carlsen Verlag, 336 S., Hardcover, s/w,

- Euro 29.90 / sFr. 42.90

Felix Pestemer: «Der Staub der Ahnen

Día de los Muertos

Die Vergänglichkeit ist sicherlich eines der faszinierendsten Themen überhaupt. Spannend ist dabei auch, wie andere Kulturen mit dem Tod umgehen. Hierbei sticht besonders der mexikanische Totenkult heraus, der am Día de los Muertos – dem Tag der Toten – farbenfroh und laut zelebriert wird, mit Zuckerguss-Totenköpfen und Familienfesten an den Gräbern der Verstorbenen. Den in Braunschweig geborenen und in Berlin lebenden Künstler Felix Pestemer hat dieser Umgang mit dem hierzulande ja eher düster konnotierten Thema tief beeindruckt, und so verbrachte er insgesamt zwei Jahre in Mexiko und recherchierte die Bräuche und Traditionen der Totenkultur. Daraus entstand zunächst ein Bildband mit Texttafeln, den Pestemer im Laufe der insgesamt 6-jährigen Entstehungsgeschichte zur grossformatigen Graphic Novel «Der Staub der Ahnen» ausarbeitete.

In kurzen Geschichten wird hier das Schicksal der Familie Roja erzählt. Ein Museumswächter und enger Freund der Familie schreibt, tief getroffen vom Tod des jüngsten Familienmitglieds, einen langen Brief an dessen Mutter. In diesem erfährt man nach und nach, wie der Grossteil der Familienmitglieder zu Tode gekommen ist. Dazwischen hat Pestemer Bilder von Bräuchen am Tag der Toten eingebaut, ebenso wie Sequenzen, die das Jenseits zeigen. Hier kann man sehen, wie die Verstorbenen zusammen feiern und tanzen, aber auch alltäglichen Verrichtungen wie Wäschewaschen oder Fegen nachgehen. Die Geschehnisse der Vergangenheit sind in Schwarzweiss bzw. einer Art Sepia-Ton gehalten, wodurch man sich an alte Fotografien erinnert fühlt, wohingegen die Bilder der Gegenwart und gerade auch die des Jenseits farbig gestaltet sind. Die Verstorbenen sind hier also sowohl auf der Erzähl- als auch auf der Bildebene noch lebendig, was mit der Überzeugung des Museumswächters korrespondiert, dass Menschen nach ihrem Tod weiterleben, solange sich jemand an sie erinnert. Trotzdem wirken die Bilder auch wie mit einem leichten Grauschleier überzogen, was dann doch wieder auf Vergänglichkeit hinweist.

Mit «Der Staub der Ahnen» legt Felix Pestemer ein aussergewöhnliches Werk vor. Immer wieder vertieft man sich in die oft detailreichen und aufwändig gestalteten Bilder, von denen besonders die Darstellungen der Totenaltäre und der geschmückten Gräber beeindrucken. Gleichzeitig zieht einen die plastische Erzählweise unweigerlich in die Geschichten und die uns fremde Umgehensweise mit dem Tod hinein und lässt einen auch über die eigene Sterblichkeit nachdenken.

Jan Westenfelder

- Felix Pestemer: «Der Staub der Ahnen».

- Avant-Verlag, 88 S., Softcover, farbig,

- Euro 24.95 / ca. sFr. 35.—

Kurz und Gut

von Christian Meyer

- Olivier Schrauwen: «Der Mann, der seinen Bart wachsen liess».

- Reprodukt, 112 S., Softcover, farbig, Euro 20.— / sFr. 37.90

Nicolas Mahler ist ein Meister des minimalistischen Dramas. «Lone Racer» ist da vergleichsweise schon fast Hollywood: Der titelgebende Rennfahrer steht am Ende seiner Karriere. Die Konkurrenz spottet, die Frau liegt im Spital und ewig lockt die Eckkneipe. Dann schlägt ein Kumpel einen Bankraub vor. Lakonisch wie immer, mit schlichtem Strich, nähert sich Mahler unprätentiös dem Elend des Daseins.

- Nicolas Mahler: «Lone Racer».

- Reprodukt, 96 S., Softcover, zweifarbig, Euro 14.— / sFr. 21.90

In einer Welt, in welcher der Beruf des Auftragskillers boomt, wird ein solcher mit einer Zeitmaschine ins Jahr 1938 geschickt, um Hitler zu töten. Etwas geht schief, und anstelle des Killers kommt Hitler zurück. Was wie Science Fiction mit Historien-Touch anmutet, entpuppt sich als ergreifende Liebesgeschichte. Jason erzählt wie immer im lakonischen Tonfall – ganz wunderbar.

- Jason: «Ich habe Adolf Hitler getötet».

- Reprodukt, 48 S., Softcover, farbig, Euro 13.— / sFr. 20.90

Die ersten beiden Bände der Serie «Koma» von Pierre Wazem und Frederik Peeters entführen uns in eine fremde und seltsame Welt: Ein Mädchen und ihr Vater sind in einer futuristischen Stadt Schornsteinfeger. Die Mutter ist tot, das Mädchen hat Ohnmachtsanfälle mit Visionen einer von düsteren Wesen bevölkerten Unterwelt. Eines Tages werden ihre Visionen unterhalb der Schlote Wirklichkeit.

- Pierre Wazem & Frederik Peeters: «Koma, Band 1 + 2».

- Reprodukt, je 48 S., Softcover, farbig, Euro 12.— / sFr. 19.90

Marisa Acocella Marchetto schlägt mit ihrer autobiographischen Krebserfahrung einen ungewöhnlichen Ton an. Die New Yorker Glamour-Reporterin lebt ein leichtes Leben, in dem höchstens die Entscheidung für den richtigen Lippenstift ins Drama mündet. Als sie erfährt, dass sie Krebs hat, bricht ihre Welt zusammen. Doch als «Cancer Woman» führt sie mit viel Humor und knallbunten Zeichnungen vor, wie man der Krankheit mit Lebenswillen Paroli bieten kann.

- Marisa Acocella Marchetto: «Cancer Woman».

- Atrium, 224 S., Softcover, farbig, Euro 22.95 / sFr. 32.90

Der Schwede Max Anderson hat Anfang der 1990er-Jahre mit «Pixy» eine extrem kranke Geschichte auf die Comic-Welt losgelassen: Da gibt es ob-dachlose Häuser, lebendes Geld, ein Totenreich mit abgetriebenen Föten, Klone und vieles mehr. «Pixy» macht sogar Charles Burns und Thomas Ott Konkurrenz. Deren feiner Ausarbeitung ihrer Albtraumwelten setzt er aber schmieriges und schmutziges Gekrakel entgegen, welches der Story perfekt entspricht. «Container» versammelt Anderssons bisheriges Gesamtwerk, ausgenommen des Album «Bosnien Flat Dog». Ein Anhang sorgt für Orientierung in dem drastischen Wälzer.

- Max Andersson: «Container».

- Reprodukt, 280 S., Softcover, farbig & s/w, Euro 29.— / sFr. 42.90

Mit «Chapeaux, Herr Rimbaud» begeben sich der Zeichner Christian Straboni und der Autor Laurence Maurel auf eine abenteuerliche Reise nach Afrika. 1886 trifft der flüchtige Jean Roch Folelli in Somalia auf den Dichter Arthur Rimbaud. Folelli, ehemaliger Kämpfer während der Pariser Kommune von 1871, Deserteur und Mörder, nimmt an einer Waffenlieferungskarawane des Geschäftsmannes Arthur Rimbaud teil. Der Dichter Rimbaud ist heute bekannt als Wegbereiter für Surrealismus und Expressionismus, zu jener Zeit hatte er aber schon lange mit seiner jugendlichen Dichterkarriere abgeschlossen und verdingte sich in Afrika mit Handel aller Art. Sujet und Zeichenstil erinnern an Hugo Pratt, den grossen Künstler des Abenteuer-Comics, während Folellis langsames Abgleiten in den Wahn den Höhepunkt einer allgemeinen Stimmung der Entfremdung bildet. Ein düster halluziniertes Abenteuer.

- Christian Straboni & Laurence Maurel: «Chapeaux, Herr Rimbaud».

- Matthes & Seitz, 82 S., Hardcover, s/w, Euro 19.90 / sFr. 30.90

Der Finne Ville Ranta erzählt in bunten, wilden Aquarellzeichnungen von der Vertreibung aus dem Paradies. Es ist die Geschichte einer zaghaften, zögerlichen Emanzipation, zugleich lustvoll wie angstbesetzt. Nach der Vertreibung steht die Liebe und die Leidenschaft als Rückeroberung des Paradieses, die das irdische Leid und die Vergänglichkeit kurzzeitig verdrängen. Was für eine schöne Interpretation der Bibelgeschichte.

- Ville Ranta: «Paradies».

- Reprodukt, 72 S., Softcover, farbig, Euro 16.— / sFr. 23.50

Charles Berberian ist vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Philippe Dupuy für die Serie «Monsieur Jean» bekannt. Mit «Jukebox» widmet er sich seiner Liebe zum Mainstream-Pop, schwelgt in Erinnerungen, erzählt Anekdoten, macht Anmerkungen und lässt mitunter seiner Fantasie freien Lauf, wenn er per Zeitreise alte Helden trifft. Was er erzählt, ist hinlänglich bekannt, und wie er es erzählt, nur bedingt amüsant. Bildlich gesprochen: Es rockt nicht.

- Charles Berberian: «Jukebox».

- Reprodukt, 116 S., Softcover, farbig, Euro 18.— / sFr. 26.90

Moynot verfolgt weiter das Konzept von Leo-Malet-Adaptionen im Stile von Tardi. Hat man sich einmal an die merkwürdige Idee gewöhnt, dass jemand jenseits der industriellen Comic-Produktion einen Zeichenstil adaptiert, kann man durchaus gefallen daran finden. Das neueste Werk «Wer einmal auf dem Friedhof liegt …» ist spannend und verströmt Zeitkolorit.

Francois Rivière und Frank Leclercq machen sich derweil an die Adaption von Agatha Christies Krimis. Mit «Und dann gabs keines mehr» erscheint nach «Tod auf dem Nil» ein zweiter Band auf Deutsch. Christies erfolgreichste Geschichte wird hier knapp und solide umgesetzt. Nur schon die Kolorierung der klassischen Zeichnungen ist auffällig und erinnert in ihrer extremen Farbigkeit an den Inkal von Bilal. Alleine das Konzept wird nicht klar, sind die restlichen Elemente doch sehr klassisch.

- Moynot & Léo Manet: «Wer einmal auf dem Friedhof liegt …».

- Schreiber & Leser, 72 S., Hardcover, farbig, Euro 17.80 / sFr 26.90

- Francois Rivière, Frank Leclercq & Agatha Christie: «Und dann gabs keines mehr».

- Knesebeck, 46 S., Hardcover, farbig, Euro 16.95 / sFr. 26.90

Petits Fours – so nennt die Edition Büchergilde eine neue Reihe, in der bedeutende Gedichte der Literaturgeschichte von Illustratoren geschmückt werden. Den Anfang machen Franziska Neubert mit Friedrich Schillers «Der Gürtel der Anmut», Mehrdad Zaeri mit Erich Frieds «Was es ist», Lars Henkel mit Pete Seegers «Sag› mir, wo die Blumen sind» und Golden Cosmos (Doris Freigofas & Daniel Dolz) mit «Sonntagsheiligung in Deutschland» von Mark Twain.

- Diverse: «Petit Fouts».

- Edition Büchergilde, 32 S., Hardcover im Schuber, farbig, Euro 6.— / sFr. 9.90